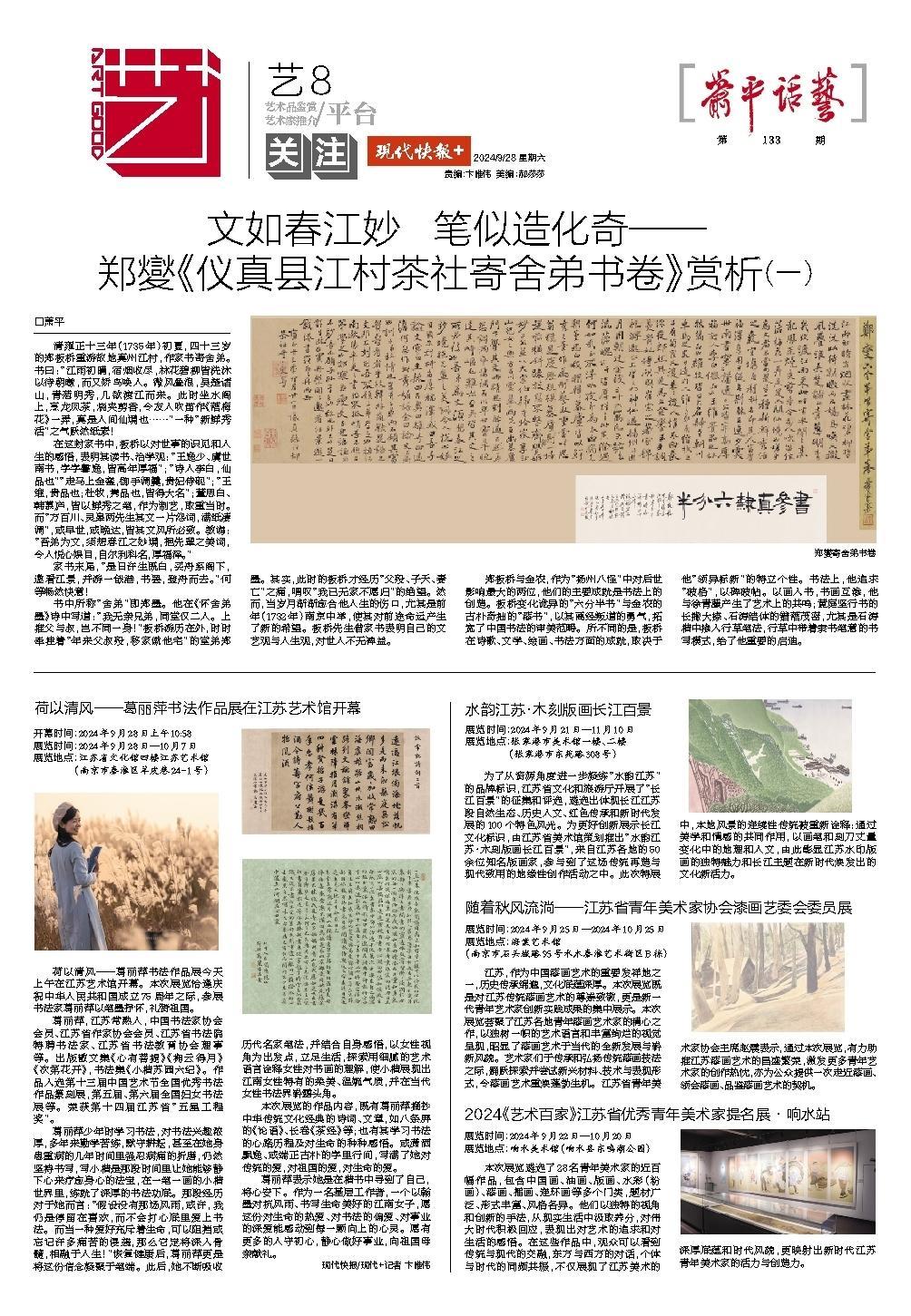

笔似造化奇——

郑夑《仪真县江村茶社寄舍弟书卷》赏析(一)

□萧平

清雍正十三年(1735年)初夏,四十三岁的郑板桥重游故地真州江村,作家书寄舍弟。书曰:“江雨初晴,宿烟收尽,林花碧柳皆洗沐以待朝暾,而又娇鸟唤人。微风叠浪,吴楚诸山,青葱明秀,几欲渡江而来。此时坐水阁上,烹龙凤茶,烧夹剪香,令友人吹笛作《落梅花》一弄,真是人间仙境也……”一种“新鲜秀活”之气跃然纸素!

在这封家书中,板桥以对世事的识见和人生的感悟,表明其读书、治学观:“王逸少、虞世南书,字字馨逸,皆高年厚福”;“诗人李白,仙品也”“走马上金銮,御手调羹,贵妃侍砚”;“王维,贵品也;杜牧,隽品也,皆得大名”;董思白、韩慕庐,皆以鲜秀之笔,作为制艺,取重当时。而“方百川、灵皋两先生其文一片怨词,满纸凄调”,或早世,或晚达,皆其文风所必致。教诲:“吾弟为文,须想春江之妙境,挹先辈之美词,令人悦心娱目,自尔利科名,厚福泽。”

家书末尾,“是日许生既白,买舟系阁下,邀看江景,并游一戗港,书罢,登舟而去。”何等畅然快意!

书中所称“舍弟”即郑墨。他在《怀舍弟墨》诗中写道:“我无亲兄弟,同堂仅二人。上推父与叔,岂不同一身!”板桥游历在外,时时牵挂着“年来父叔殁,移家僦他宅”的堂弟郑墨。其实,此时的板桥才经历“父殁、子夭、妻亡”之痛,喟叹“我已无家不愿归”的绝望。然而,当岁月渐渐愈合他人生的伤口,尤其是前年(1732年)南京中举,使其对前途命运产生了新的希望。板桥先生借家书表明自己的文艺观与人生观,对世人不无裨益。

郑板桥与金农,作为“扬州八怪”中对后世影响最大的两位,他们的主要成就是书法上的创造。板桥变化诡异的“六分半书”与金农的古朴奇拙的“漆书”,以其离经叛道的勇气,拓宽了中国书法的审美范畴。所不同的是,板桥在诗歌、文学、绘画、书法方面的成就,取决于他“领异标新”的特立个性。书法上,他追求“破格”,以碑破帖。以画入书,书画互渗,他与徐青藤产生了艺术上的共鸣;黄庭坚行书的长撇大捺、石涛结体的错落茂密,尤其是石涛楷中掺入行草笔法,行草中带着隶书笔意的书写模式,给了他重要的启迪。