莎士比亚笔下最能刺激我们沉思的那些人物,诸如福斯塔夫、哈姆莱特、伊阿古和克利奥帕特拉,也是他最伟大的创造;因此,当我们从福斯塔夫开始,经过哈姆莱特,到伊阿古,再到克利奥帕特拉,我们发现自我的他视这种天赋在这些人物身上越来越强大。正如我在别的地方说过,接下来我也将继续用更多的细节证明,李尔王和麦克白的真正崇高使得对于他们的沉思变得特别困难。他们受宇宙内外力量的驱使,在即将化为他物之时产生了自我的他视。在我读过的戏剧中,《哈姆莱特》是最前卫、最令人困惑的一部。

哈姆莱特:不,我们不要害怕什么预兆;一只雀子的死生,都是命运预先注定的。注定在今天,就不会是明天,不是明天,就是今天;逃过了今天,明天还是逃不了,随时准备着就是了。一个人既然在离开世界的时候,只能一无所有,那么早早脱身而去,不是更好吗?随它去。(第五幕第二场)

正如詹金斯的暗示,我把这段话解释为,既然谁也不了解谁,那么我们什么时候离开世界还那么重要吗?尽管你可以将其归纳为泛指一切生命的知识,但对于哈姆莱特来说,他真正悲伤的是语言无法在不扭曲不毁灭自我和他者的情况下表达感情。尼采在《偶像的黄昏》中告诉我们:“我们能够找到语词表达的东西,是在我们心中已经死亡的东西。言说的行为中总有一种鄙视。”尼采说这一番话时,心中一定想到了哈姆莱特。

哈姆莱特极端自我的他视的关键时刻出现在他与雷欧提斯决斗之前,这里是哈姆莱特最精彩的时刻之一:

哈姆莱特:原谅我,雷欧提斯;我得罪了你,可是你是个堂堂男子,请你原谅我吧。这儿在场的众人都知道,你也一定听见人家说起,我是怎样被疯狂害苦了。凡是我的所作所为,足以伤害你的感情和荣誉、激起你的愤怒来的,我现在声明都是我在疯狂中犯下的过失。难道哈姆莱特会做对不起雷欧提斯的事吗?哈姆莱特决不会做这种事。要是哈姆莱特在丧失他自己心神的时候,做了对不起雷欧提斯的事,那样的事不是哈姆莱特做的,哈姆莱特不能承认。那么是谁做的呢?是他的疯狂。既然是这样,那么哈姆莱特也是属于受害的一方,他的疯狂是可怜的哈姆莱特的敌人。当着在座众人之前,我承认我在无心中射出的箭,误伤了我的兄弟;我现在要向他请求大度包涵,宽恕我的不是出于故意的罪恶。(第五幕第二场)

这段文字来自第一对开本。相较于第二四开本,我更喜欢用第一对开本。但在最后一句“误伤了我的兄弟”这里,我沿用了第二四开本中的“兄弟”,没有采用印在第一对开本中的“母后”。正如我一直说的,哈姆莱特很少言行一致,然而,他的反讽却是一以贯之的。可以肯定,他在这里应该为模棱两可受到指责,因为我们怀疑他“古怪的性情”,按他先前承认的,这是一种策略。他当初口若悬河地宣称“我发疯只在北北西”,现在却又装腔作势,这两种哈姆莱特形象没有办法调和。但是,哈姆莱特是多么迷人啊!他说服了自己和我们,他在自我的他视中,看见了他杀害波洛涅斯的行为,看见了他像疯狗一样追逐奥菲利亚,把她真的逼疯,最后逼到自杀。不是哈姆莱特,而是他更朦胧的另一个自我在嘲笑温柔的奥菲利亚,在盲目地冲向敌阵,不管对方是谁,一阵乱砍乱杀。

哈姆莱特的意识非常开阔,他意识到自己的逃避;同时在他的脑海中,他也看到另一个完全不同的哈姆莱特,一个残忍的施虐狂。不管是他还是他的观众,既相信又不信他的辩护。当雷欧提斯从奥菲利亚的葬身之地一跃而起,与哈姆莱特扭打在一起时,制造出艾米莉·狄金森可能称之为“灵敏的相信和不信”效果的那个重要段落巧妙地随之而来:

哈姆莱特:(上前)哪一个人的心里装载得下这样沉重的悲伤?哪一个人的哀恸的词句,可以使天上的行星惊疑止步?那是我,丹麦王子哈姆莱特 !(跳下墓中。)

雷欧提斯:魔鬼抓了你的灵魂去 !(将哈姆莱特揪住。)

哈姆莱特:你祷告错了。请你不要掐住我的头颈;因为我虽然不是一个暴躁易怒的人,可是我的火性发作起来,是很危险的,你还是不要激恼我吧。放开你的手 !(第五幕第一场)

“哪一个人的心里装载得下这样沉重的悲伤?哪一个人的哀恸的词句,可以使天上的行星惊疑止步?”说出这些崇高之言的,不是雷欧提斯,而是哈姆莱特。“那是我,丹麦王子哈姆莱特 !”读到这一句骄傲的宣言,我和我的学生无一例外都被深深打动。当哈姆莱特继续说他不是一个暴躁易怒的人时,我们应该对他的话保持怀疑,但我们也意识到,他所说的“可是我的火性发作起来,是很危险的”,既是针对雷欧提斯,也是针对我们。

作为自我的他视的历险者,在奥菲利亚墓地边的这个哈姆莱特,不但令哈姆莱特王子本人不安,同样也令我们不安。

哈姆莱特:……我死了,霍拉旭。不幸的王后,别了!你们这些看见这一幕意外的惨变而战栗失色的无言的观众,倘不是因为死神的拘捕不给人片刻的停留,啊!我可以告诉你们——可是随它去吧。霍拉旭,我死了,你还活在世上;请你把我的行事的始末根由昭告世人,解除他们的疑惑。

在哈姆莱特告别人世的这一幕的早些时候,他就哀叹过“随它去”,这里的“随它去吧”犹如副歌再次出现。华莱士·史蒂文斯在其诗歌《冰淇淋皇帝》中敏锐地将这句话补充完整,“随它去终结吧”。哈姆莱特放弃了恍如幻影的生命,他最后向可能超越表象世界的“存在”致意。

哈姆莱特临终前说了令人难忘的一句话:“此外仅余沉默而已”,这里的“仅余”与其说指“剩余物”,不如说指“安息”。莎士比亚创造的这颗最广阔的心灵,用这样一句话结束了他一生的追求,向我们“这些看见这一幕的无言的观众”告别,也吊销了我们生命中可能有意义的一切。但是,我们也是“不满意这一切事情的真相”的世人,不会接受哈姆莱特自我投降的虚无。大多数读者和观众拒绝把哈姆莱特看成一个反派英雄,现在这个定位已成为学院派批评家的时尚。因为我们所有人身上多少都有哈姆莱特的影子,我们不赞成这种污名诋毁。但我们的异见其实是令人不安的,它使我们质疑我们自我的他视力量是否在不断削弱。

柯尔律治说,哈姆莱特想得太多。我始终赞同尼采绝妙的回答:“哈姆莱特不是想得太多,而是想得太深,因此他想通了自己走向真理的道理。”但这个真理是那个促使我们毁灭的真理。

哈姆莱特的自我的他视是如此宏大,如同他的反讽,以至于有时难以识别。我接受早期莎士比亚爱好者的判断,认为哈姆莱特是他自己的福斯塔夫。但他也是他自己的伊阿古,甚至是他自己的麦克白。

我喜欢重述奥尔森·威尔斯的迷人的想象:丹麦王子哈姆莱特来到了英格兰,帮助莎士比亚上演了斩首可怜的趋炎附势之徒罗森格兰兹和吉尔登斯吞这场戏后,就在环球剧院里面长住下来,日渐长胖,最后变成了约翰·福斯塔夫爵士。如此一来,他就可以避免最后一场在艾尔西诺城堡里发生的大屠杀,也可以摆脱他母亲乔特鲁德和他可能的父亲克劳狄斯之间继续的风流韵事,对之满不在乎。莎士比亚没有告诉我们,乔特鲁德和克劳狄斯之间的奸情始于何时,但当老哈姆莱特在冰天雪地里砍杀波兰人并以挪威国王为代价时,乔特鲁德向克劳狄斯寻求慰藉并非不可能。一个胖乎乎的福斯塔夫式的哈姆莱特肯定对这一切不会在意。

无疑,我是在开玩笑,但这符合弄臣“郁利克”的精神,他对孩提时的哈姆莱特这个玩伴儿有着良好的影响。哈姆莱特有无穷的可能,这符合一个如此广阔的心灵,它包含了所有人类的自我的他视。

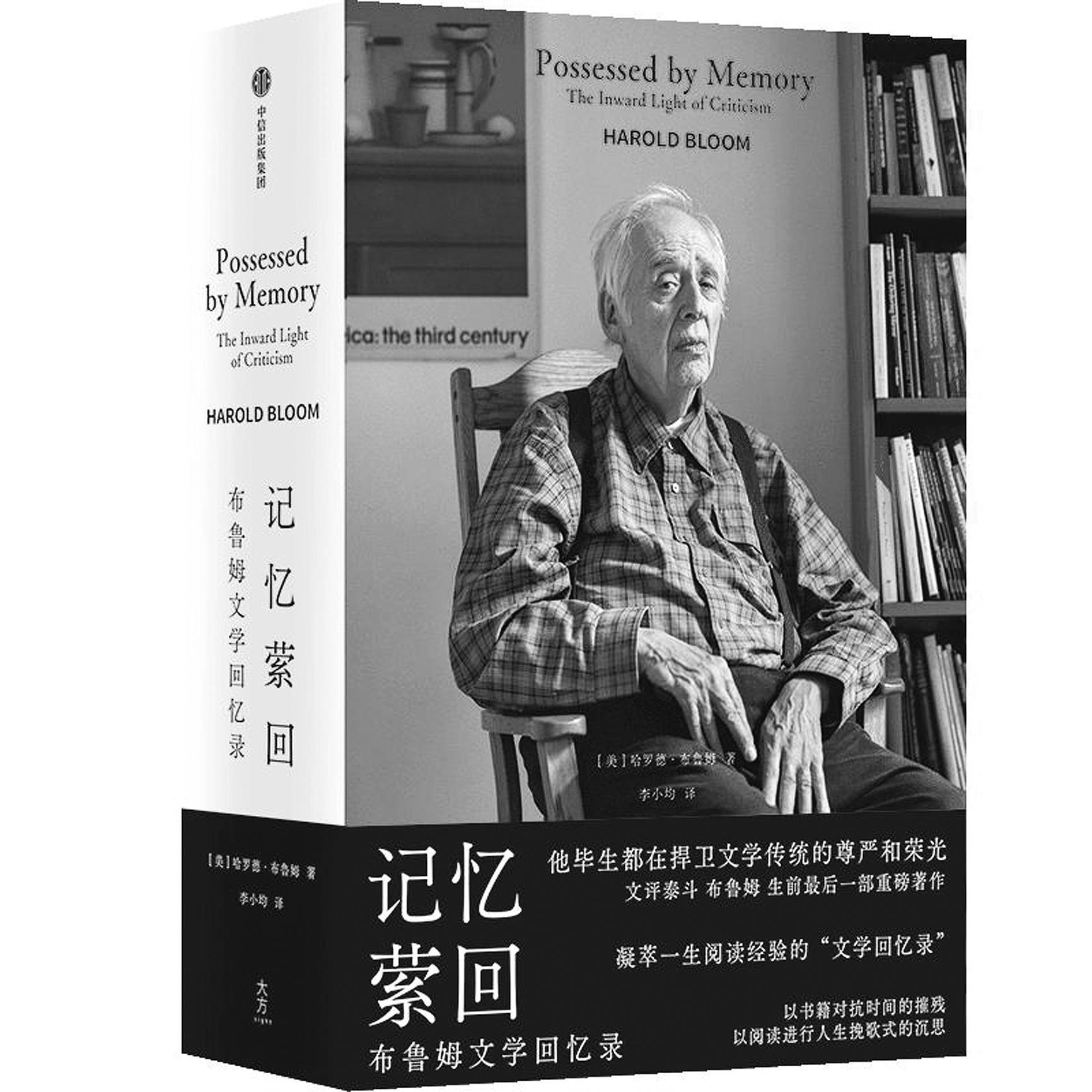

内容简介

本书是文学批评巨擘哈罗德·布鲁姆生前的最后一部著作,可以说是年近九十岁的布鲁姆对他一生阅读体验的一次回顾和总结。书中,作者遵循阅读的记忆,选取了超过八十段他从小就熟记于心的经典作家的文本,为读者带来精炼、睿智的解读。

书中,布鲁姆的论战对象不再是别人,而是他自己。阅读此书,就好比跟随作者经历一段从童年到晚年的精神之旅,读者将有幸看到当代最伟大的批评家从文学史、艺术史、思想史上的杰出灵魂中汲取养分的过程。

作者简介

哈罗德·布鲁姆

(1930—2019)

当代美国极富影响的文学理论家、批评家。1930年生于纽约,曾执教于耶鲁大学、纽约大学和哈佛大学等知名高校。主要研究领域包括诗歌批评、理论批评和宗教批评,代表作有《西方正典》(1994)、《如何读,为什么读》(2000)、《影响的剖析》(2011)等。被誉为“西方传统中最有天赋、最具原创性和最富煽动性的一位文学批评家”。