自从二十年前以“重返八十年代”的青年学者身份亮相,黄平便以灵活敏锐的风格在当代文学的海洋里畅游。从路遥的平凡世界到郭敬明的刺金时代,从反讽的踪迹到自我的镜像,一直到近年来的“新东北作家群”与微软小冰诗歌,作为批评家的黄平不断挑战着不同知识领域的专业壁垒与学科边界。而这一次,黄平从文学批评直接转向文学创作,重新变成一个“文坛”的新人。

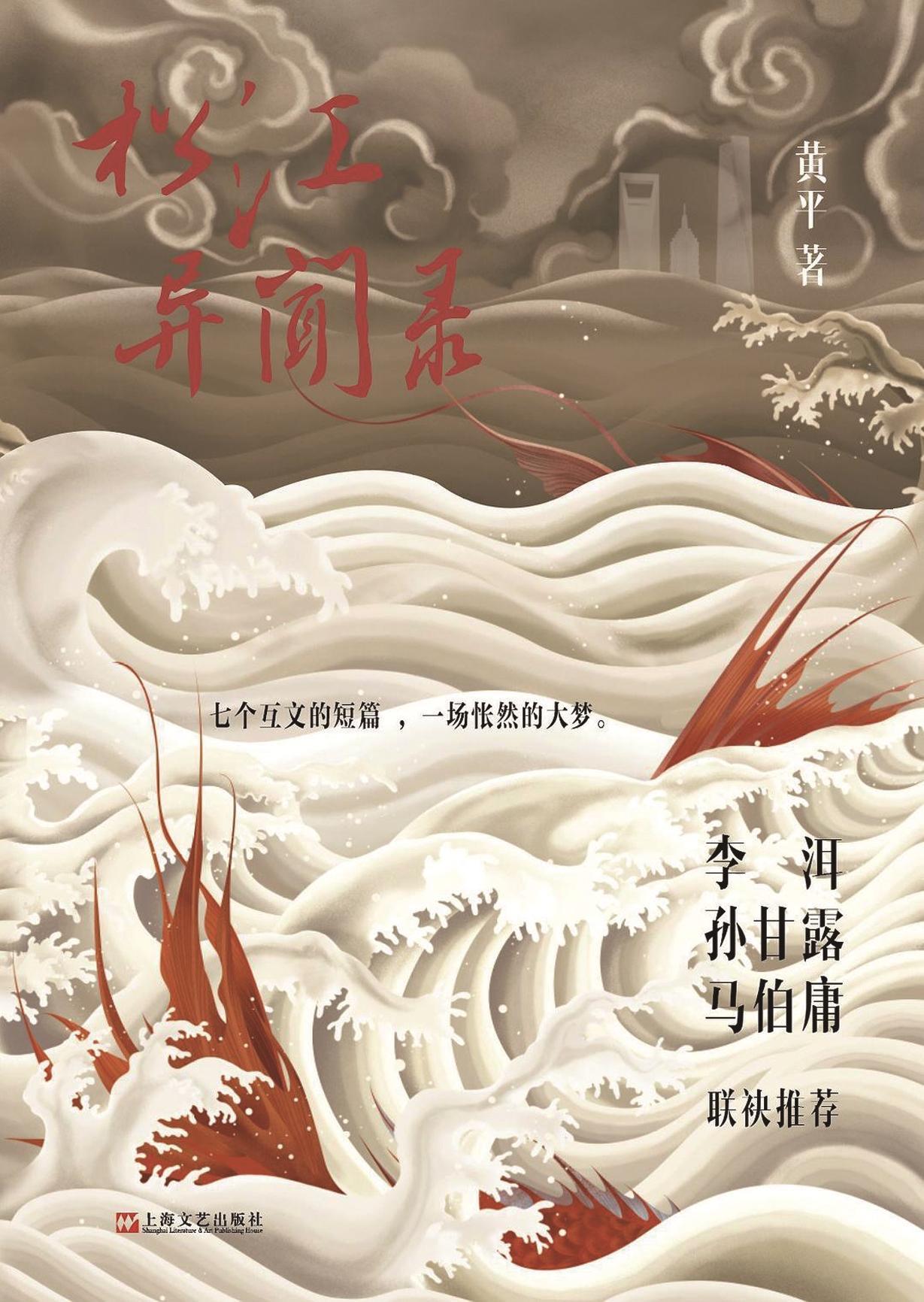

在首部小说集《松江异闻录》中,黄平试图在“不可能”的现实中寻找虚构的奇迹。七篇互相关联又各自独立的小说,从北宋咸平二年的黄龙府郊外战役、明万历二十五年松江府的倭寇案、1932年辽东山区的神道教、1938年的“水晶之夜”、1943年东京大学安田讲堂的刺杀、2019年秦岭深处废弃别墅里的鲁迅遗稿,到2073年穿梭于四大名著中的机器人,涵盖了推理、惊奇、悬疑、谍战、穿越、赛博、青春等多种元素。所有这些探索和尝试,都是为了“试试和UP主竞争”,毕竟“从现实出发,小说要把读者召唤回来”。

“不提那些玄而又玄的文学理论,就以个人经验而论,我当年读小说,踏入文学之门,就是因为小说好看。”回顾在桓仁读中学的时候,黄平庆幸自己在图书馆里借的第一本小说是《基督山伯爵》,“能和游戏厅竞争,大仲马是不多的几个作家”。

“人与动物的区别或许在于,人有隐秘的激情。激情有清澈的少年气,万物光亮,如夏日午后。”如今,沉默地坐在上海书房创作《松江异闻录》的黄平,隔着二十多年时光,与抱着《基督山伯爵》兴奋地走出县城图书馆的自己对望。“人到中年,在梦幻泡影之间,通过重新回到文学,感受到自己还活着,而不是一个数字,这让人兴奋乃至幸福。”

现代快报/现代+记者

姜斯佳

和文学批评相比,我更热爱文学本身

读品:首先请您谈谈《松江异闻录》的创作契机。长年从事文学批评,为什么突然想写小说?

黄平:主要是觉得一些感触或思考,在当下学科化的文学批评中无法展开。文学批评作为一种话语越来越成熟,但这种成熟也有其数量化和科层化的危机。和文学批评相比,我更热爱文学本身,令人怀念的文学时光,不是自己博士毕业成为批评家之后,而是自己高考之前广泛阅读文学名著的岁月。

读品:书中七个短篇涉及青春、赛博、穿越、谍战、悬疑、惊奇、推理等各种当下流行的类型小说风格,又通过一些人物和情节的蛛丝马迹产生互文和勾连,为什么会用这样一种“长篇短写”的创作方式?

黄平:不能藏拙,主要是自己还没有能力也没有时间创作长篇,但又不想放弃长篇小说的故事性,故而试试以短篇的篇幅承载长篇小说的一些特点。我是希望以此强化短篇小说的故事性,扩大短篇小说的读者面。但我也收到一些读者的批评意见,比如来自我任教的中文系本科同学的意见,他们还是比较强调短篇小说的艺术性乃至于诗性,不希望故事“玷污”语言。另一方面,我发现对于不习惯读短篇小说的受众,你强化故事性也无用。我感觉不同的群体,在当下越来越凝固,越来越强化自身的特质,排斥与自身不同的因素。居于其间的我所想象的尊重差异、沟通对话的交流近乎不可能。

理想的文学,是纯文学与类型文学的融合

读品:《松江异闻录》中,您进行了融合纯文学与类型文学的尝试,创作时,您具体如何把握二者之间的平衡?有没有您觉得融合得比较成功的作品?

黄平:没有绝对的纯文学,也没有绝对的类型文学。比如《三国演义》,我们文学史上第一部长篇小说,是纯文学还是类型文学?我不认同纯文学或类型文学画地为牢。纯文学阵营不应该将讲故事的特点让给类型文学,像狄更斯这些前辈作家是多么擅长讲故事啊。类型文学阵营也确实有必要重视文学语言、文学形式以及文学的深度,大多数类型文学作家在语言上都不合格,我自己的小说语言也不够好。我个人希望做到的平衡,是向类型文学学习,但比单纯的故事性多一点。就华语作家来说,金庸与马伯庸的小说都融合得不错,近年来典范作品是上届茅奖作品《千里江山图》。

读品:书中每篇故事都包含一个谜团:鲁迅遗稿之谜、深海水怪之谜、机器人身份之谜……这些谜题有的在其他篇目揭示谜底,有的悬而未决,有的谜底是对谜题本身的解构。感觉小说套着悬疑的外皮,实际内核则是“反悬疑”的。您曾概括这个时代的悬疑小说“已然没有力气去信仰理性的力量,面对眼前的生活,‘局部可解,整体怅然’。”为何会出现这样的趋势?

黄平:在这个时代,很难给出确定性的答案。如果小说对于时代诚实,这个时代的小说性就是悬疑性。当今世界上的任何大叙事,似乎都缺乏足够的感召力,比如现代性核心的科学/理性。我们已经很难再相信,更理性就会变得更美好——理性的尽头是冷冰冰的机器。在这个意义上,不会再有福尔摩斯那样的侦探,作为技术的推理,已经无法克制这个世界内在的不安。

读品:《松江异闻录》借鉴克苏鲁小说,您也借人物之口向洛夫克拉夫特先生致敬。洛夫克拉夫特的创作集中在上个世纪初,而克苏鲁文学这几年才广为人知。为什么会出现这种传播的时间差,克苏鲁文学为何会被当代读者接受和喜爱?

黄平:这个时代的读者,内心深处有不可名状的不安全感。什么是克苏鲁?为什么这种怪物存在而不可见?克苏鲁在我看来就是现代性世界的阴影,就是无法被理性化的部分,或者就是居于理性内核的非理性。这种疯狂的非理性,在一些危机时刻,一些以理性化的名义展开的荒诞剧中,会被释放出来。简单地说,这是一种巨大的恐惧,远远压过渺小的原子化个人,亘古以来,不可名状,这就是克苏鲁。如果我们感受到内心的恐惧,我们就会听见克苏鲁的召唤。

心中最好的专业就是中文专业

读品:故事中负责解谜的关键角色诸如孟弧、许英、徐涵秋、叶月等都是人文学科知识分子,他们穿梭于不同的时空情境,最终凭借自己的头脑与知识揭开谜底,扭转危局,可以说“我们文学界也有自己的超级英雄和漫威宇宙”。在您创作的意图中,是否也有意包含了为文学专业“摇旗呐喊”,暗暗反驳部分人的“文学无用”偏见?

黄平:我是坚定的文学阵营乃至于人文学科的支持者,在我心中最好的专业就是中文专业。这个想法二十多年前填报高考志愿时如此,今天亦然。在一种工具化的思维中,有用的专业比无用的专业好,但这种工具化的思维前提就是成问题的,被工具主义所包围的人生,非常乏味。至于小说中写到的人物,多

是人文类知识分子,这是我的经验与局限。作为二三流的小说创作者,我缺乏像曹雪芹、托尔斯泰那类大师塑造不同人物的能力。

读品:您认为如今的中文学科应该何去何从,在理想的情况下,学生们应该从中文系学到什么才是“不虚此行”?

黄平:如何“不虚此行”?应该在大学谈一场恋爱。我觉得从恋爱中会学到更多,当然我也知道现在同学们谈恋爱,就像读小说一样,都比过去少多了。没办法,任何专业都被绩效社会规训为一种“竞争-实用”的通道,竞争势必越来越加剧,也即意味着每一天、每一分钟都应该是有“产出”的,不能吟风弄月白白浪费。读书如是,恋爱如是,没有结果,就没有开始。大环境不发生转移的话,处在这种环境中的同学,不可能真正松弛下来,体验文学艺术,体验爱。就我接触下来,我感觉有些同学既充满怨气与戾气(多在网上),又显得颓丧与逃避(多在线下)。要让年轻人在青春岁月里闲下来,闲下来才能更好地在未来起飞,而不是不断加码,过早耗尽年轻人的潜能。

我们习惯对手机傻笑,不习惯想象窗外的北风与积雪

读品:后记中还提到小说有“用虚构对抗虚拟”的使命感。您认为当代的读者为什么需要小说、需要文学?也有部分学者提出未来文学和游戏可以融合,您怎么看?

黄平:我对文学有极强的信仰:想象是人类的天性,文学是想象力的艺术,人类存在,文学就存在。人类也许会越来越习惯于虚拟,或者更准确地说,被信息社会的各种媒介驯化为离不开虚拟机制的刺激,并在这一过程中丧失掉想象力这一天性——我们是不是已经习惯面对手机傻笑,而不习惯在头脑中建构小说场景,想象小说人物的样貌,想象窗外的北风与积雪,想象餐桌上那把发亮的银餐具。在“人类/后人类”的门槛上,虚构能否对抗虚拟,保卫人类的想象力,避免人类沦为“刺激-反应”模式下的信息劳工?我对此没有答案。无论文学与游戏融合,或者与任何信息媒介融合,关键是“虚构”主导“虚拟”,还是“虚拟”主导“虚构”。

读品:在《我,机器人》中,陈翔苦苦创作的同名小说安排机器人重访四大名著的经典现场,借机器人之口叩问“人之为人”的真相。机器与人的边界趋于模糊,让陈翔、王般若等人陷入虚无与绝望,而下一篇《千禧年》给出的解法是“爱”:“只有爱,才能让我们从机器规定好的程序中挣脱出来,才能标识出我们的存在。”这个答案既在情理之中又在意料之外,您能就此具体谈谈吗?

黄平:我对机器化的现实,确实感到倦怠。在这种机器化中,情感会越来越自我,越来越极端,如同沸腾的机油,最终烧毁机器本身。我的方案老生常谈,我们要走出原子化的自我,理解差异,理解他者,重建爱的联结,而不是机器的链接。我们不需要那么多信息化的链接,而是要走出屏幕,同理共情,我将这一能力称为“爱”。

读品:您曾在《反讽者说》一书中讨论当代文学中的反讽传统,不少评论家认为,《松江异闻录》也是一部反讽之作,“见证了一个反讽的自我,如何被一个更深层的自我所打败”“‘小说家黄平’以反讽者的身份与他的时代缠斗”,您是否认同这种说法?

黄平:评论家分析得蛮好的,我认同这种说法。评论家认为反讽的逻辑,也即以往先锋文学的逻辑,走到了尽头。反讽走到最后,总要有所确信,或者如克尔凯郭尔所言,总要飞身一跃。所以我这部小说集会以《千禧年》结尾,可能我受我们这代人的反讽大师周星驰影响很深,解构万物,除了爱。可能这会被讥讽为廉价的人道主义方案,我的写作也许很廉价,但是人道主义并不廉价。我更愿意生活在一个人道主义的世界里,而不是充满生存斗争的黑暗森林之中。

黄平

作家,评论家,华东师范大学中文系教授,华东师范大学中国创意写作研究院副院长,先后入选国家高层次青年人才计划、上海市曙光学者、南京市“百名优秀文化艺术人才”等。出版有中短篇小说集《松江异闻录》、文学评论集《反讽者说》《自我的踪迹》《出东北记》等。