扬州自古以来都是繁华之地,其实这不是欧阳修第一次到扬州,二十年前,他跟着恩师胥偃进京的时候就曾路过扬州,那是他第一次知道,原来大宋还有如此兴盛发达的地方。这时光一晃,人生过半,没想到自己有一天,竟然会成为扬州的父母官,所以当欧阳修以知州的身份再次踏入扬州时,他内心实在是感慨颇多。

欧阳修这次其实是顶替了韩琦的职位,而韩琦则被调去河北统兵治边去了。上班第一天,欧阳修就跟扬州的同事们“约法三章”:一是一切政务,都按照韩琦在任时所制定的规则执行。二是韩琦离任时没有做完的工作,都由他来跟进完成。三是新的公务,就按照他在滁州的管理经验,实行宽简政策。就这样,欧阳修仅仅上任三个月,就成了扬州百姓口中的金牌父母官。以至于多年后,苏辙在一篇悼念欧阳修的文章中谈到这段为官经历时说:“其政察而不苛,宽而不弛,吏民安之,滁、扬之人,至为立生祠。”

就是说欧阳修的宽简政策,让地方的管理有条不紊,百姓安居乐业,滁州、扬州的人就给他立了一座生祠。生祠就是给活着的人建祠庙。按照传统习惯,一般都是在人去世后,人们细数他生前的功绩,才决定要不要给他立祠庙。所以,大家给欧阳修立生祠,绝对是对他政绩和人品至高的肯定。

在扬州,欧阳修经常会想起一位老友,这个人就是苏舜钦。当年苏舜钦因为“进奏院事件”被削官后,就带着一家老小去了苏州。苏州离扬州很近,所以欧阳修一直就想找个时间邀请苏舜钦来扬州一聚。

说到苏舜钦,他到苏州之后,其实给当时的宰相文彦博写信自辩过,希望他可以帮自己洗脱冤屈。果然,没过多久,朝廷突然开恩给他恢复官籍,让他去湖州任长史。长史是一个什么官职呢?它比知县还小一级,是辅佐知县的小官吏,也叫“别驾”。要知道苏舜钦被削官之前,可是馆阁重臣——集贤殿校理,现在让他去当长史,相当于一种变相的侮辱,所以清高的苏舜钦自然不会接受,他没有去赴任。

扬州毕竟是大城市,公务比滁州要繁忙得多,把欧阳修累得晕头转向,所以邀请苏舜钦相聚的计划是一拖再拖。有一天,欧阳修在家里收到一封急报,打开一看,是一封讣告,说苏舜钦病逝了!欧阳修简直不敢相信这是真的,他拽着信反复翻看,就在前段时间,苏舜钦还跟他书信往来,俩人诗歌唱和,怎能想到他是将要离开的人,况且苏舜钦才刚刚四十一岁啊。

苏舜钦的离世对欧阳修来说又是一记重击,再加上扬州知府繁杂的行政事务,致使欧阳修又病倒了。这一次生病,身体最明显的反应是他的眼睛极其干涩,看东西也模糊不清。我们现在来说,可能就是近视加重了。但那会儿的医术有限,欧阳修找了个郎中看病,却被郎中忽悠着行“内视之术”。我们今天已经不知道这“内视之术”具体是一种怎样的治疗方案,反正就是欧阳修照办之后,不到一个月,他的双眼疼得像被刀割一般,不仅不能读书写字,连周围的东西都看不清了。

当身体和心情都处于谷底的时候,欧阳修第一次感觉到自己可能真的老了,面对好友的离去、自己每况愈下的身体,还有繁忙的工作,他感到前所未有地力不从心,不想再待在扬州了,于是主动向朝廷提出,改调去旁边的小郡颍州任知州。

不久之后,他的请求顺利被批准了。颍州地处今天的安徽阜阳,这里既不像滁州那般闭塞,也没有扬州那么热闹,地方不大不小、民风淳朴,政务也比较清简。唯有一点让欧阳修硌硬的,就是颍州通判吕公著。因为这位吕通判是前任宰相吕夷简的儿子。吕夷简在位时,欧阳修与他政见相左,当初自己帮范仲淹出头被贬夷陵,就是因为吕夷简。所以刚到颍州时,虽然吕夷简这个时候已经去世了,但欧阳修还是心有余悸,处处提防着吕公著。但共事一段时间之后,欧阳修发现吕公著秉性敦厚,为人也很真诚,对自己更是敬重,他不仅公务上服从安排,还经常找自己请教问题,一点也不像他爸那样老奸巨猾,算得上是一位谦谦君子。后来,俩人果然成了挚友,并且多年后,欧阳修当上参知政事,向宋神宗推荐过三名宰相人选,其中有一位就是吕公著。

所以,后人为什么称欧阳修是旷世名相,是因为他身上有一种极其可贵的品质,这种品质就是肚量。俗话说“宰相肚里能撑船”,说的就是这个道理,一个真正优秀的宰相是才华和胸怀兼具的。

欧阳修还在颍州创建了一所西湖书院,为了方便大家相聚,他还特意修建了一处厅堂,取名“聚星”。这寓意多好啊,聚集星光。此后,只要是休息日,士人们就聚集在一起,品茶读书、吟诗作对。一时间,颍州士人对学习的兴趣高涨,西湖书院竟成了周边士人们心向往之的一个文坛小中心。

惬意的日子总是过得很快。一年后,吕公著任满回京,欧阳修也接到了新的任命,他被改任为南京应天府(今河南商丘)知府,兼南京留守司事。不过这一次,欧阳修是真不愿意去,且不说从他当年被贬滁州算起,差不多六年间,欧阳修被调迁了四个地方,这“走马灯”一样的上任,让他很不喜欢,更重要的是,他刚在颍州买了一块地,建了房子,这下全白搞了。而且欧阳修知道南京跟西京和北京一样,作为宋朝东京的陪都,那里比扬州还要繁华,政务和应酬往来更多,并且,南京还有一个不成文的规定,就是留守官吏的本职工作干得怎么样暂且不说,他们还必须承担“厨传”的工作,说白了就是接待那些路过南京的权贵。这也是欧阳修最讨厌的一点,他甚至在写给宋仁宗的《南京谢上表》中直接说:皇上,我事先告知您一下,您要我干留守的本职工作,没问题,但搞接待,我是肯定会得罪人的。

欧阳修的确是这么做的,他对往来的宾客一律平等对待,但后来还是有一人享受了特殊待遇。这个人就是杜衍。杜衍比欧阳修大了三十多岁,他和欧阳修之间其实并没有特别深厚的交情,但在“庆历新政”中,杜衍的政治主张和气节让欧阳修由衷地敬仰。杜衍一生清贫,这次退休回到南京,竟然没有自己的房子,年近八十了还租住在驿站的馆舍里。当欧阳修知道了这个情况,就经常在生活上帮助杜衍,逢年过节还亲自带着部下去杜衍家拜谒。

从这件事中可以看出,欧阳修身上最闪亮的是什么?就是无论经历了多少坎坷,吃了多少次亏,他始终还是那个有情有义、有原则的自己,这是一般人很难做到的,也是欧阳修最为可贵的人格。

而就在这时,欧阳修年迈的母亲郑氏身体不行了,没几天,七十二岁的她便撒手人寰。欧阳修与母亲郑氏的感情非常深厚,因为他自小失怙,郑氏后来就没有再嫁,拉扯他们兄妹俩长大,一路吃了不少苦。而这些年,欧阳修的工作频繁变动,郑氏大多时候也是跟着他四处奔波,没有享过几天福。也正因这样,她的离世让欧阳修倍感愧疚、痛不欲生。于是欧阳修赶紧向朝廷请假,回到颍州为母亲守丧。

居丧期间倒是清净,工作和人情往来都放下了,欧阳修反而难得地有时间潜心学术研究。他先整理了苏舜钦的文集,又把自己多年来收集的金石碑帖汇编成《集古录目》。但他投入精力最多的还是对《新五代史》的撰写。欧阳修将历年自己所写的《五代史》的初稿重新梳理、补充,最后分成七十四卷,叫《新五代史》。这本《新五代史》可以说倾注了欧阳修一生的心血,他从开始写到基本完成,一共花了十七年,而直到多年后他去世,这部著作才最终定稿。《新五代史》也是自唐朝以后唯一的一部私修正史,它的史学和文学价值都是不可估量的。

在居丧期间还发生了一件大事,就是范仲淹去世了,享年六十四岁。范仲淹是在青州任职的时候生了病,他向朝廷申请改任颍州知州,结果人还没到颍州,才走到徐州就病逝了。而当在颍州的欧阳修听到这个消息的时候,他既震惊、难过,又感慨命运残酷,就差那么一点点他们就可以聚首了,这下俩人此生无缘再见,留下了巨大的遗憾。

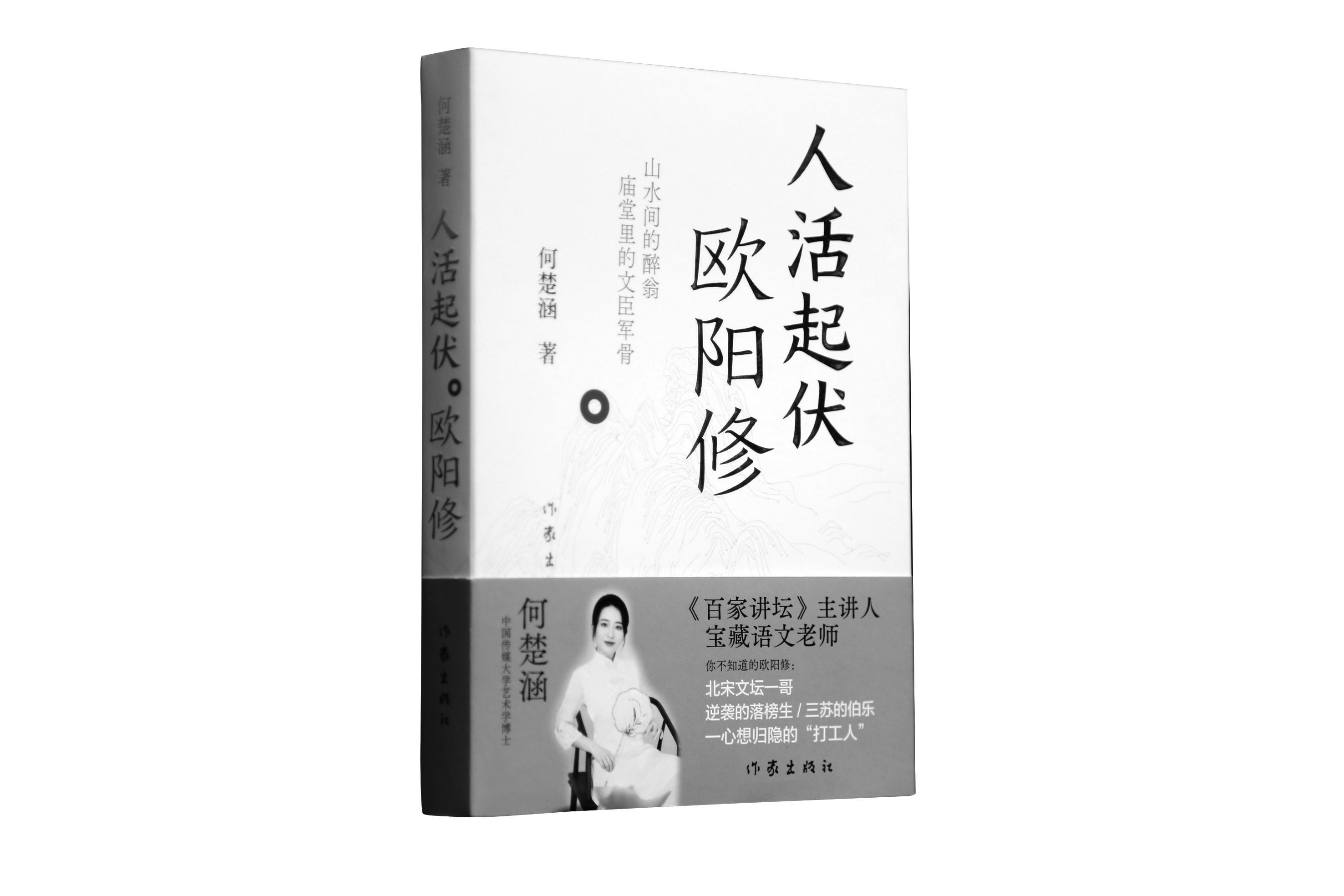

内容简介

《人活起伏:欧阳修》是宝藏语文老师何楚涵在《百家讲坛》的讲稿结集。她用当代年轻人的思维,活泼通俗的语言,按照时间脉络和人物的成长历程,以北宋近百年的历史为线索,讲述了欧阳修幼年失怙,心怀文学梦想,追随韩愈先生遗志,实行文体改革的过程,清晰生动地呈现了北宋文人圈的艺术生活,让我们近距离看到立体鲜活的一代文宗欧阳修。

作者简介

何楚涵

中国传媒大学艺术学博士,河北大学教师,央视《百家讲坛·一代文宗欧阳修》主讲人。于《人民日报》《光明日报》《中国文艺评论》等报纸期刊发表论文及文章30余篇。著有《星河落人间》等书籍。短视频账号“何楚涵博士”全网粉丝超1000万。