朋友发来三张照片,不知是谁的公寓,我一下没懂他的意思。紧接着他发信问,据说这是你以前的家,是吗?我放大了照片仔细看,什么也认不出来。正要给他回信说不是,突然注意到照片后景的钢窗框,眼前浮现出一个大家都叫“妹妹”的女孩,趴在那扇窗口发呆。春夏秋冬,没人知道她在等待什么,胡思乱想什么——那一个个漫长的午后……

天色渐渐暗下来,妹妹的视线穿过一片草坪,父亲的脚踏车出现在弄堂口,他沿着草坪边上的水泥路踏过来。妹妹能看到他车把手上挂着的网兜里,有个牛皮纸包。一会儿,她听到上楼的脚步声,然后,父亲就头顶着那个牛皮纸包走进门来。父亲是华山医院放射科的医生,有些病人康复后会送礼物给他,有时候是一块咸肉或火腿,有时候是一块布料或一团毛线,这些日常食品、用品在那个年代是非常稀缺的,每次他都会把它们顶在头上亮相。妹妹喜欢看到他这样喜悦和自豪的样子。

偶尔父亲也会带她玩耍,他们到华山医院周家花园的小湖里划船、拍照。荷叶、荷花漂浮在湖面上,小木船系在一棵柳树干上,柳枝垂落到水里,跟倒影连成一片。这种时候,妹妹总是换上干净的衣服,在头顶右面扎一个翘辫子。她没有母亲那种天然的优雅,有点驼背缩脖子,还结实得像个男孩。记得一位裁缝为她做裤子的时候说,你的肉老硬的。尽管如此,父亲还是愿意在她身上花胶片钱的。他会跟她说,站站直,或者坐挺一点。拍完后,父亲就带她到放射科去冲洗底片,影像在显影剂中慢慢浮现出来,神奇而美妙。一个不可重复的下午,一片已经逝去的云彩,在那一刻定格,成为永远,就像琥珀里的昆虫……

我踏进如烟的往事,隔着浮动的尘粒,看到那栋童年的房子。它像时间的废墟中一个完美的蜘蛛网,丝丝缕缕在一束阳光下闪亮。房子门前是一个花园,上三步楼梯后有一块铺了细小瓷砖的廊庭。那里有两扇钢框玻璃门和两扇窗户,边门里是一间卧室,正门通往客厅。经过壁炉再往深处走就到了饭厅,饭厅和厨房之间有一个储藏室,再下三步楼梯是厨房。厨房后门外有一条通道,似乎总是有人在那里择菜、洗菜、洗衣、聊天。我们平常进出用侧门,进门有一个暗厅,听母亲说她小的时候警报一响,全家都躲在这里,因为这是房子里唯一没有窗户的地方。从厅往上走半层楼梯是亭子间和一个小阳台,拐弯再上半层有两间卧室和书房,还有两个盥洗室和一个阳台。再上一层是阁楼,阁楼的对面有一个晒台。

啊,晒台,那也许是房子里最快乐的地方吧。我现在的电脑旁放着几张父亲大学期间在晒台上为母亲拍的照片。也许是那时胶片感光度的原因,相片似乎都是在大太阳下拍的,还都带着一点仰角。我曾经以为,仰拍是那个时代的审美,也特别喜欢那些带着天空和树顶的通透构图。直到最近跟哥哥聊天的时候,他才提醒我,当时仰拍是因为照相机的取景框在相机的顶部。摄影师总是把相机挂在胸腰间,瞄准拍摄的对象。原来一个时代的美感,经常是产生于某一种限制。在父亲为母亲拍的许多照片里,我最喜欢那张穿翻领连衣裙的。她脸上的笑容是那么光彩照人,那是在我和哥哥出生之前。在我的记忆里,几乎从未见到过母亲这样一览无余的笑容。

在我们和邻居的晒台之间,有一堵一尺厚的高墙,每年国庆节的夜晚,我们就踩上阁楼用的木梯,爬到墙上看烟花。

天气好的时候,我常在晒台上吹肥皂泡。那年代肥皂是奢侈品,不管我怎么抗议,母亲总是把我的头发剪到齐耳根,她说长头发洗起来太费肥皂,但是用肥皂来吹泡泡在她的眼里却是无可非议的。阳光里,透明的泡泡,映照着彩虹的颜色,悠悠飘荡。它们转瞬即逝,让我的快乐里总是带着一丝感伤。

最刻骨铭心的记忆是那些夏天的夜晚——有时候明月高挂,有时候伸手不见五指。母亲把水龙头接上橡皮管子,再把它挂在晾衣服的绳子上,一边淋浴,一边哼歌。她的声音是那么的温柔真诚,她的身体是那么的光洁圆润。为什么有些不经意的时刻会让你日后魂牵梦绕?这些夏夜再普通不过,什么大事都没有发生。然而,多年后在大都会博物馆看到古希腊人体石雕像时,我会突然听到流水和歌声,闻到硼酸香皂的味道。

回想起来,在晒台上洗澡的时候,母亲比其他任何时候都要快乐,她似乎在享受一份不可思议的自由。我也是快乐的,苍穹下我隐约感到这是一种特权,母亲的肢体、歌声,还有她看不到的微笑,都在向我透露人生的秘密……

半个世纪过去了,我又跟母亲一起洗澡。每次回上海我都会陪父母去游泳池。母亲佝偻着腰,松懈的肌肤好像被雨淋湿的旧衣服,她看着更衣室里自己的衣服,认真考虑穿每一件的先后次序,然后慢慢地穿上。我望着母亲,心情犹如一首挽歌。

我把朋友发来的照片给她看,问她认不认识。她说,这是什么地方?我说,平江路老房子啊。她又看了一眼说,不是的。我说,人家装修成这样了,光二楼租金就两万块一个月。她说,那里死人比活人多,还到处都需要修,有什么好。想了想她又说,不过那里有我最开心的日子,也有我最难过的日子。

抗战胜利后,十二岁的母亲跟她父母、妹妹、外婆、奶奶在这栋房子里过上了安稳的日子,那时候她还不能预见生活将给她的磨难和这栋房子里将会发生的变故。

母亲回忆起老房子的时候说“我们9号”,难道她连老房子的地址都忘了吗?很小的时候——那几乎是我人生的第一记忆——母亲教我背诵“我叫陈冲,我爸爸叫陈星荣,我妈妈叫张安中,我家住在平江路170弄10号”。在那些动荡的岁月,这句话让我安心——我知道自己是谁,我有归属。母亲得健忘症好几年了,不管她说什么我从来不纠正她,可这次我忍不住提醒她我们家是10号,不是9号。没想到她记得很清楚,耐心跟我解释道,10号是后来的事,本来颜福庆为上海医学院十位海外回来的教授,盖了十栋楼,抗战结束我们从重庆搬回来,住9号。很多年后加盖了一栋小房子,成了新的1号,我们就由9号变成10号了。那时候,阁楼都是通的,几栋房子里的小孩,就跟老鼠一样从一家钻到另一家,很开心的。

母亲慢悠悠地回忆起当年住在那里的每一户人家:1号是肺科吴绍青;2号是生理朱壬葆;3号是生理徐丰彦;4号是病理谷镜汧;5号是生化林国豪;6号是内科林兆耆;7号是五官科王鹏万——我家小猫喉咙里卡了鱼刺就是王医生戴了额镜用钳子夹出来的,王太太是我的钢琴老师;8号是胸外科黄家驷,我得肺结核就是黄医生为我动的手术;我们家住9号;10号是沈克非一家,跟我们特别要好,沈教授从美国带回来一辆汽车,礼拜天开车跟儿子女儿去衡山路国际礼拜堂做礼拜,他夫人不大去,他就把我带上。那时候邻居间关系很亲密,每天晚饭前大家出来在草坪上小聚,散步聊天……

讲到那片草坪,我的眼前又浮现出儿时的自己,在草坪上跳绳、踢毽子、打球、捉迷藏、打架。到了傍晚,各家大人在窗口大声呼唤自家的小孩吃晚饭,孩子们好像退潮那样跑回家,草坪上瞬间空空如也,只剩下被孩子们踩扁、碾碎了的青草,在夕阳下散发出淡淡的清香……

朋友发照片来的时候问,要不要哪天带你回那里怀怀旧?我说不用去了。人回不了家并不是因为距离,而是因为岁月,人回不了家就像他回不到母亲的腹中。在几十年流浪的日子里,在世界上任何一个地方,我再也没见过一栋如它的黑瓦白墙房子。

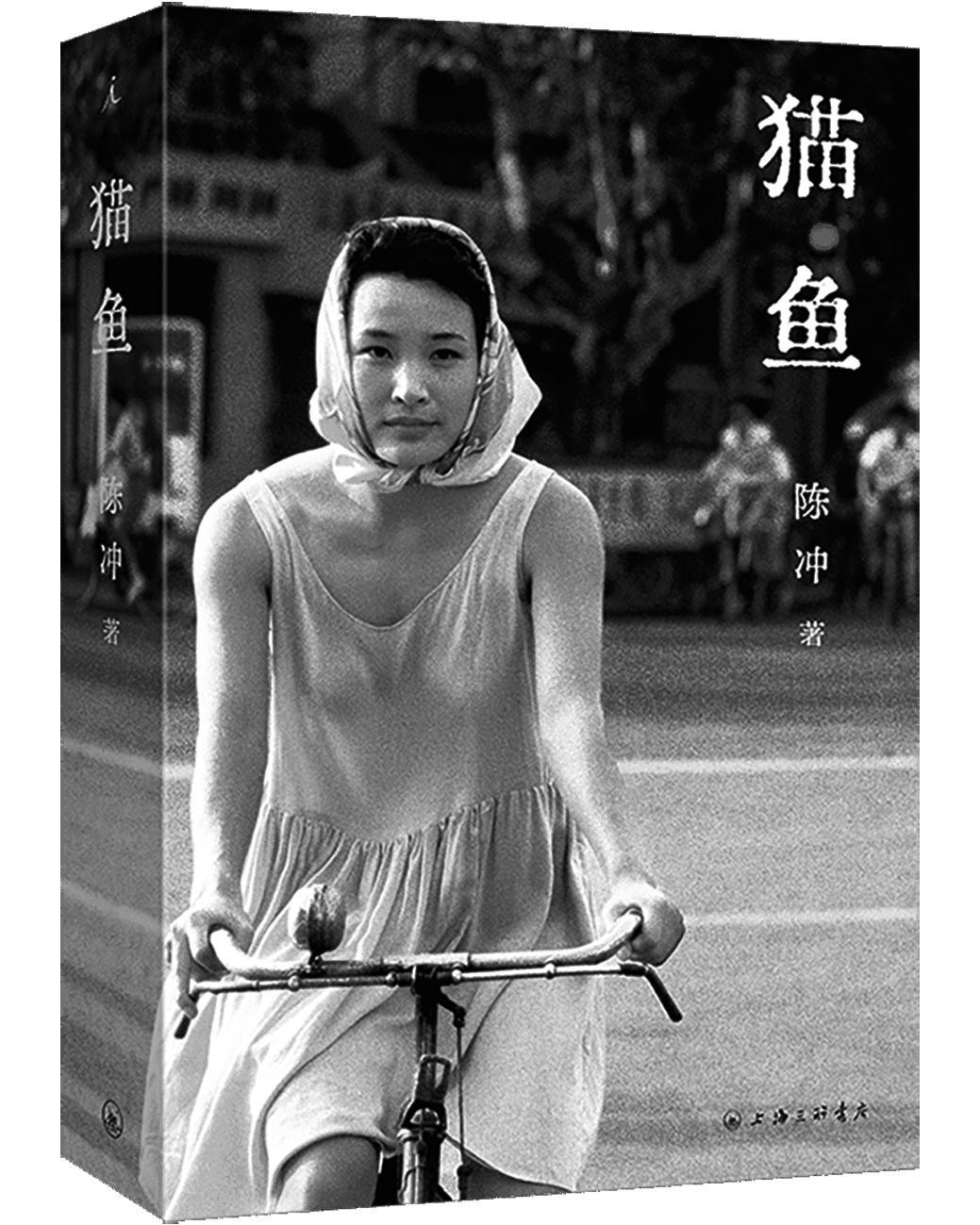

内容简介

《猫鱼》是电影人陈冲的非虚构长篇作品。祖辈与母亲的故事、平江路老房子的岁月,“小花”摄制组大篷车的日子,独自踏上异国留学之旅,每一部电影不为人知的幕后,生命中的爱与痛楚、挣扎,经由作者的回望,跃然纸上。写家族故事,是独特的上海叙事、中国知识分子的心灵史;从《小花》到《末代皇帝》《意》《太阳照常升起》等等的银幕前后,是电影艺术家的传记;从上海童年到异国打拼,一段段人生旅程,是女性兼具激情与柔情的私语。

作者简介

陈冲

1961年生于上海。演员、电影导演、作家。主演电影《小花》《末代皇帝》《红玫瑰白玫瑰》《误杀》等,执导电影《英格力士》《世间有她》等。