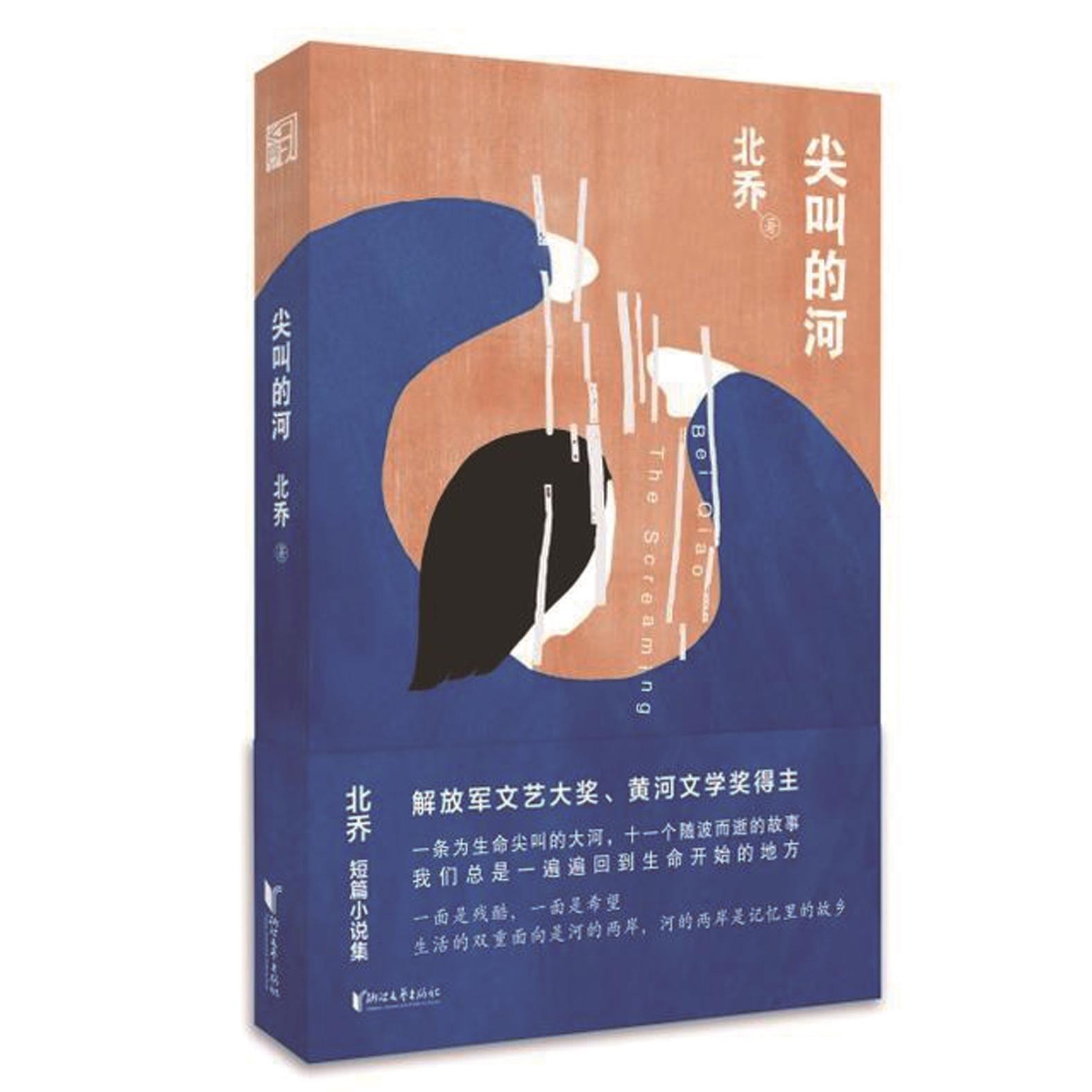

“我们这个村子在江苏东台三仓乡,叫朱家湾,离海不远……”在《尖叫的河》中,朱家湾村是北乔笔下所有故事的发生地,也是一个独特的文学场域。身为江苏东台人,北乔凭着自己的回忆和文学想象塑造了一座水汽充盈、生命力饱满的南方村庄。

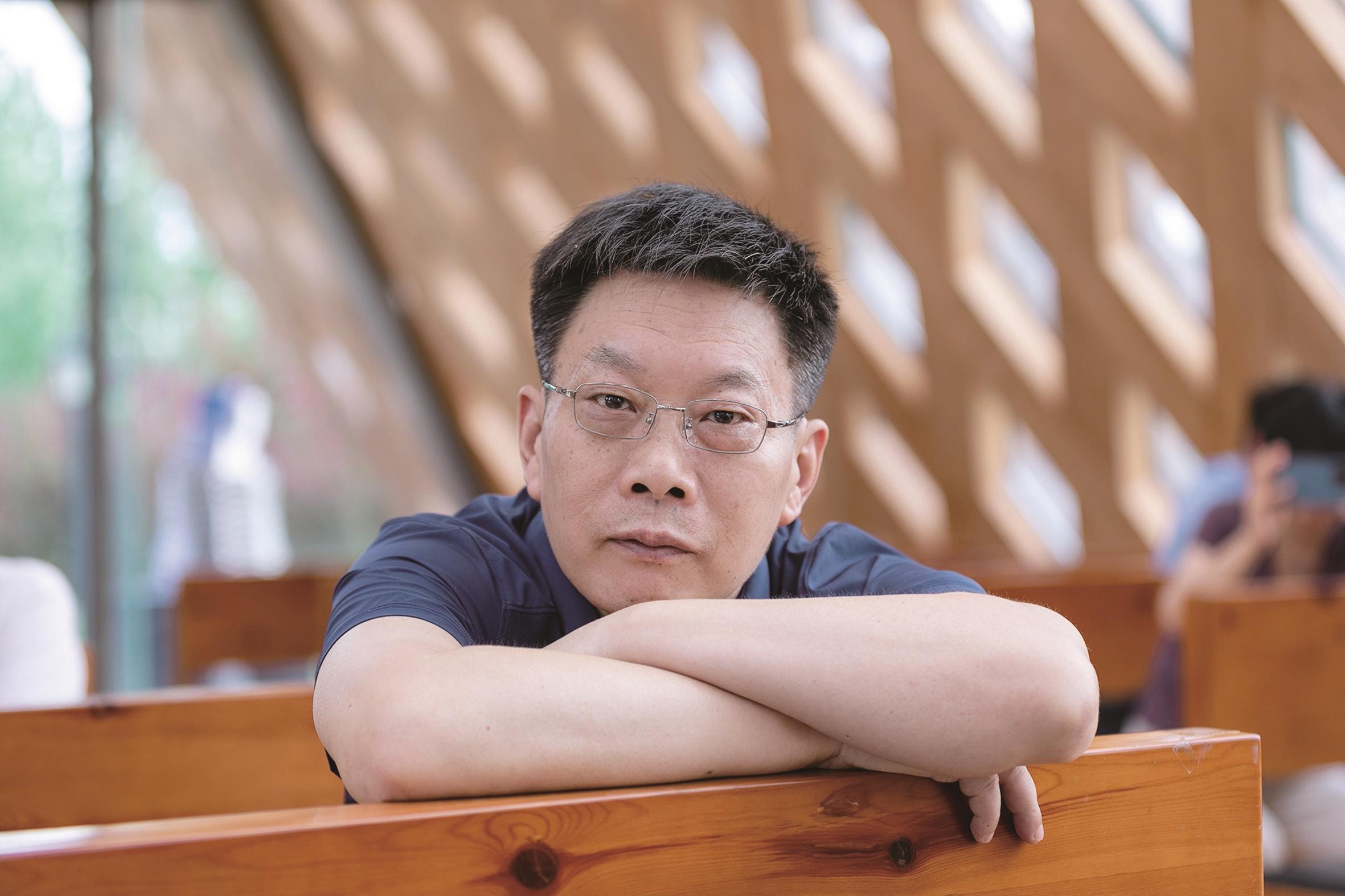

北乔的人生充满了歪打正着,在转向文学创作与批评之前,曾从军25年。他从小的梦想是当一个武林高手,当兵是为了继续习武,在已经没有了快意恩仇的江湖,他给自己打造了一副精壮的身子骨,练散打、练耐力。可还没踏上“武道”,就被部队领导要求做文书、写新闻稿,他就重新拿起高中毕业就扔了的笔,做起新闻报道和摄影。1995年的时候,有朋友劝他说,拍照片不是好活儿,要往外跑,得求人,那时又是用胶片,从按下快门到最后的照片,中间未知的不确定的因素太多。还是写东西好,一杯茶一支烟,想怎么写就怎么写,一切由自己做主,舒服。他一想,还真是这么回事。最初是写散文,后来有散文被杂志当小说发表了,就开始自个儿琢磨起小说。从此,短篇小说、中篇小说、长篇小说,难度一点点增加,他摇身一变,成了一位小说家。

“写不写作,能写什么,与个人的生命有着天然的联系。文字,其实是心里长出来的。我认同每个人都可以写作,缺少的只是激活。比如我心中一直隐藏写诗的念想,虽然并不强烈,但从没有消失。直到2016年我去甘肃省甘南藏族自治州临潭县挂职,突然就写诗了。诗仿佛一直在我生命里,只是此前我未能真正找到它。这其中自然有某种神秘,就像我们的生命和人生从不缺少神秘一样。”北乔说。

最新出版的《尖叫的河》收录了北乔近二十年来以故乡为主题创作的11部短篇小说。正如鲁迅创造了鲁镇,沈从文写出了美丽的湘西世界,托马斯·哈代反复描绘着威塞克斯乡村,写作者总是一遍遍地回到生命之初的那个地方,用现在的经验去摹写、再创造曾经的故乡。书中的东台朱家湾,也是这样一个文学地景。尽管北乔10岁就离开了那座村庄,但它端坐于黑暗之中,长在他的皮肤上,化在他的呼吸里。

“我不是村庄的全部,我的全部来自村庄。”他说。

现代快报/现代+记者 陈曦

所有焦虑与挫折感,故乡都能帮着治愈

读品:你是什么时候离开故乡的?故乡对你来说意味着什么?

北乔:我10岁离开了江苏东台三仓乡朱湾村,在弶港农场生活至18岁后到徐州当兵。我一直把离开朱湾视为离开故乡,因为朱湾是我的出生地,也即衣袍地。那时候的乡村和孩子都与现在大不一样,房子是土木结构,所有的路都是泥土,树大庄稼密。每到玉米抽穗时,从这家到那家,都在玉米间穿梭,对小孩子而言,那就是幽深的丛林。我很小的时候就帮家里做农活,几乎做尽了所有的活计。那时候,你只要把大人交给的活儿干完了,就没人管你了。上桥跳水,下河摸虾,一天下来,浑身是泥,我想“泥猴子”就是那样的。在朱湾的10年,是我与大自然最亲密的10年,这对此后的人生影响极其深远。

我的脚步可以走离故乡,但心一直在故乡。之于我,故乡有着太多的意味,比如自由时光,比如天真与轻松,比如种种的纯粹。不同的年龄阶段,我对故乡的感受是不一样的。以前觉得故乡是能随便撒野的地方,是亲情荡漾的地方。现在我觉得故乡就是那个最初的我,无法再做回的那个我。故乡,其实是内心的柔软和温暖之地,人生之路上的所有焦虑与挫折感,故乡都能帮着治愈。我从不以为是背井离乡,或是背着故乡在远行,我总觉得是故乡带着我走向了远方。而当我觉得所到之处皆可为故乡时,我便获得了安宁。

读品:《尖叫的河》收入了11部写故乡的短篇小说,为何都是从少年的视角去写?

北乔:在村里时,我就是孩子啊。小孩子有小孩子的好处,可以到处乱窜,听很多的闲话。比如下地干活时,大人们的说笑打闹;比如晒场上,老人的说古。那时,我爷爷爱也给我讲故事。乡村的这些传统和日常生活,是我成长的重要部分。开始写作后,我才发现,我对乡村的了解实在太少。最明显的是,作为孩子,我根本无法进入乡村的成人世界。当然以少年的视角讲述故事,在保留一些空白的同时,可以少年之心与成人世界间形成有反差的对话,或者说以少年的心智去理解世界,虽然不一定正确,但一定是我们成长走过的路。

以童年处理乡村生活,其实应合了我眼前心里的乡村,也是观察和表达乡村的一个重要路径。乡村是世界的缩影,成长期与乡村的相处,是人从自我走进他者世界的过程,这一过程,是童年所独有的,也是我们能感知世界最奇妙的时段。以童年的视角写小说,不需要身份的转换,可以以心跳书写。这会呈现朴素之中的神奇,可能还是接近世界真相最好的路径之一。

生与死,在乡村更为直接和醒目

读品:你在故乡东台生活的时候,“湿地”还没有被列入世界自然遗产名录。小说对于河流、湿地的书写,带有一种魔幻的色彩。比如同名小说《尖叫的河》里,朱国书的妻子在雾气浓重的河边失踪,后来儿子又因下水捉蝶失踪,展现了湿地神秘的吞噬力量。这是来自你年少时的记忆,还是有意识地要为其“赋魅”?

北乔:说起来,朱湾也是明朝天启年间才有的,而且那时我的祖先出门便可见海。但很奇怪的是,我小的时候从没觉得村子原先是大海,大人们说起有关海的事,比如煮盐,比如捕鱼,好像都是别人的事,与我们无关。近些年,我一直在思考这个问题,为什么我们那儿没有海洋文化?为什么四五百年之后,村庄的一切都没留下海的记忆?也许祖先带着别处的农耕文明来到滩涂之地,一切都是庄稼人的生活理念和方式。也许吧。

我总以为,村庄就是大地上的庄稼,像大自然一样有着太多我们无法感知和预料的东西,我们把这些东西称之为神秘。事实上,别说大地世界,就是我们自身,我们又能了解多少?因而,在我看来,我们所能知道的清晰、确定的、可把握,实在少之又少,有着太多的玄之又玄。

当我们凝视大自然,有心与乡村对话时,我就能发现看似平常的一切之下,充满了未知以及我们无法抵达的隐秘。我历来认为乡村是有生命的,有我们一样的生命,也有我们无法体味的别样生命。写作,其实是在乡村、我和小说三者之间寻找某种生命和情感的共性。小说本该也是一个生命体,很多时候,小说并不是写出来的,而是一直就在那儿,我们能做的只是唤醒它。

读品:开篇之作《泡在阳光里的芦苇》写童年玩伴失足落水而亡,小说标题似乎隐喻着一个个在芦苇中消逝的生命。《和鳗鱼有关或无关的故事》写到用女婴做鱼饵的事情。从鲁迅的《故乡》开始,关于故乡的叙事似乎总是遵循这样一种模式——故乡是美好的,也是残酷的。你在写作时,是否想要打破这种模式?

北乔:你提及的这两篇小说,我写时并没有想到残酷,我想表达的是死亡当然也包括苦难,孩子的认知是不完整的。因为这样的不完整,少了许多的敬畏。这是孩子天然的权利。同样的事件,因为认知能力不同,得到的感受,常常大不相同。我们都看重真相,然而揭开真相就一定好吗?我看未必。

乡村原本就很美好,同时也很残酷,就像白天与夜晚始终相依相生一样。就个人体验而言,乡村的美好是经过记忆淘洗过的,而残酷则是刻骨铭心的几个点。说起来,乡村的真正残酷之处在于,生命的渺小与脆弱。生与死,在乡村更为直接和醒目。换种说法可能更好,乡村是最能释放人性的地方,无论好与坏,都是朴素的,直接的。

对我而言,我从不纠结,也不在意乡村的美好与残酷,至少这不是我的创作动机。就像我前面提到的,乡村是一个生命体,对于生命,所有的生命,我都认为除去绝对的善恶和终极的宿命,其他的,无须做过多的评论和审判。我偏爱像体验生活一样体验乡村,乡村的所有都是乡村的,又都是我的存在。我是以小说的方式进行自我对话,与生命对话,与世界对话。一切都需要尊重,就像尊重自己一样尊重一切。

乡村,是我重要的写作场域,今后还将更重要。我一直警惕“伪乡村叙事”,从不想做乡村的知情者和代言人,我只会写我体会到的乡村,并明确地承认这一点。或许,表现乡村的美好与残酷,是文学的主叙事,特别是极致的美好与极端的恶心,更是许多作家所钟爱的。这也很正常,毕竟至极的文学更能刺痛人心。而我在意的尽可能地读懂乡村,理解乡村,并以此了解我自己,进而触摸普遍的人性。我希望我的小说能像草木一样感知大地,像河流一样静听到村庄沉默,沉默是众声喧嚣的归宿地,如同夜晚才是村庄的本相。我喜欢“温暖的忧伤”和“美好与残酷归于一体后的生命存在”,因为美好,残酷更为惨烈;因为残酷,美好更加可贵。锥心或愉悦,并非小说价值的全部。

我们缺少的不是故事,而是故事背后的心境

读品:你的小说带有诗性、散文化的色彩。为何选择这样的表达?你觉得你写作受谁的影响比较大一点?

北乔:如何小说,写什么样的小说,许多时候并不是全由作家说了算的,讲述,终究是从生命里长出来的。很难说我受了哪些作家的影响,原因在于,在阅读时,我喜欢故事性、节奏感很强的小说,而我的小说,则喜欢让时间慢下来,放大细节,有画面感。我偏爱意味,一种需要细细咀嚼的意味。

我们因为过于功利,冷漠或遗弃了生活和世界本有的诗意。我并没有故意把诗性引入小说,而只是打捞起本有的诗性。同样,所谓的散文化,其实是一种近于日常生活的节奏。我们的生活自然会有瞬间的爆发点、命运的大起大落,但这并非生活的常态。生活中的绝大部分,就是缓慢的,散漫的,如同我们最为平常的呼吸一般。我们缺少的不是故事,而是故事背后的心境。好的故事,如同酒,可以醉;没有故事的故事,如同茶。酒茶是人生的两种状态,酒可以有,但多不得,能多的,必然是茶。我向往我的小说可以如茶,如茶的性情,如茶的状态,如茶的心境。

读品:你觉得写作对你意味着什么?在这上面还有“野心”吗?知天命之年,你如何看待写作与成名的关系?

北乔:写作之初,我是想换个轻松的业余爱好。后来,是想以写作的方式让别人知道我,也让我觉得写作这样的爱好能充实生活。再后来,我发现我进了一个怪圈,写作时觉得很累,许多时候真不想写。一旦数日不写一个字,又觉得过去的这些日子空落落的,自己的情绪一下子低落下来。那么,写作对我意味着什么呢?我想是成了一种习惯,是生命和生活的一部分吧。我喜欢说的一句是,“写作是我的生命副本”。因为此,我现在的写作,似乎越来越看淡名利,生命中关于文学的信仰日渐纯正。写作,正成为生命价值的一种体现,确实还有力图为他人提供一些有用文字的使命感。我不得不承认这一点,因为我发现我其实无法左右我现在的这种创作理想。

写作的“野心”谁都有的,我不可能例外。同样,想写出好作品,并以此成为一个好作家,一个有名气的作家,我当然想,一直想。但与此同时,我总认为尽自己努力去写,其他的交给读者。所以,我很少谈自己的作品,因为我知道既然已经交给读者了,我说什么也是多余的。再有,一个清醒的作家,应该知道自己的作品究竟如何,别人故意贬低或非文学因素捧高时,都能保持清醒,真正做到自知之明,这很重要。

说起来,我现在最大的野心就是把我想写的都能写出来,以更潜入内心的方式与世界互动。