有些人是真的不喜欢大城市生活。他们说,人在地上走的时候像蚂蚁,在地下时感觉自己就像只老鼠。因为城市的道路越来越宽,过马路感觉要走老半天,人就像蚂蚁一样,看着来来往往的车,恐惧、张皇;更不愿意坐地铁,在城市的地下管道里钻来钻去,感觉自己像一只慌慌张张的老鼠。谁愿意做蚂蚁,谁又愿意做老鼠呢。

我做了多年的“老鼠”,与地铁倒是日久生情。这些年来,我要从城市的东北到西南上班,比横跨全城还要远,因为我是“斜跨”。如果不是借助地铁,我免不了要忍受堵车之苦,一次又一次迟到,身心成本太大了。单位那些开车上班的、乘公交上班的同事,免不了有时迟到,客观上是因为路上不确定的因素太多了。我不需要为了打提前量而过早起床,也不需要考虑天气、堵车等因素提早出发,地铁总能带着我准时到达。那些乘其他交通工具上班的同事跌跌撞撞冲进单位的时候,我已经泡好茶坐在那儿,气定神闲、满怀同情地看着他们。地铁就像一个情绪稳定的人,我信任它,愿意把自己托付给它。信任,如今绝对是稀缺资源,可信任的东西越来越少。就说交通吧,安全、准点是最大的承诺,除了地铁,航空、客轮、公交、自驾车,准点常常是指望不上的。

而且,地铁是最无贵贱之分的公共交通工具,没有软卧、包厢,没有一等座、二等座、商务座,也无普通舱、头等舱,绝对等贵贱。富商和打工仔,甚至是乞丐,可以也只能坐在、站在一块儿。我喜欢这种感觉。

“老鼠”们可感欣喜的还有:终于实现了古代方士“土遁”的理想!在一个点从土中遁去,从甚至是几十公里以外的另外一个点出土现身。想想若是在古代,你怎么兴奋、窃喜都不为过。而且,世界各地的地铁千姿百态、风格各异:建筑、装饰风格不一样,流动的人群不一样;在地铁,你可以感受到最大的人流量,见到最多的不一样的面孔。即使是对同一条地铁,我们每个人的体验也各不相同,地铁制造了无数的情境和心理景观。某种意义上,人生体会的丰富性,在地铁上得到了最大限度的实现。

乘坐世界多地的地铁,如果一定要说其中的共同点的话,可能是它们的气味,地表之下泥土的、潮湿的、略带霉味的气味。这是它们的基础味道,其差异也只是表面的。比如广州、香港地铁沙茶酱的味道,伊斯坦布尔地铁的羊肉膻气、巴黎地铁的香水味……这些只是个性差异,本质相同,都是“地下味”。我觉得,就只在这一点上,人与老鼠的嗅觉享受可能大致相同。伦敦、巴黎地铁的味道更苍老,那也是它们历史悠久的缘故:伦敦地铁1863年建成通车,巴黎地铁1900年开通。

只是,每天乘地铁的上班族也难得有“土遁”这样隐秘的喜悦。

太挤了。

特别是那些身材娇小的女生,挤地铁挤得或者被挤得太难了。人贴人,因此就有了趁机扒窃,还有占女人的便宜,揩油。这里有太多的身心的隐秘。不可否认,有些时候男人是有苦说不出,难堪,而且无法辩解。

夏天的地铁,这样的“难受”,女人的难受和男人的难受每天都在发生。地铁制造了让人尴尬的距离。如果不是在地铁,而是在广场等相对宽松的地方,陌生男女贴得那么近,那肯定是耍流氓了。人在地铁,紧贴别人、被别人紧贴,失去了对身体的有效控制。

空间意义的人道主义乃是:给情侣以私密空间——城里人住房空间小,情侣们常常只能在公共空间亲热,慌慌张张;另一点也同样重要——让不该靠得太近的男女保持一定的距离,否则也是一种不人道。

在拥挤的地铁,连我们的目光,竟也无处安放。一个女人面对着或背对着站在你面前,你能看哪儿?其实你哪儿都不能看,胸、背、腰、腿、脖子?这些都可能是性感部位。还有人说女人最性感的部位是小腿和脚踝,你低下头也不对。目光所及,无一处不性感,无一处不是性的景观。瞟一眼也就算了,你好意思长时间看着?无一处可看、能看,你想不想、愿不愿闭上眼睛,都得闭上你的眼睛。有人说,可以捧着书、端着手机看。如果站在你面前的女人绰约、有姿色,她就那么站在你面前,你能专心地看下去?有意出家的人,可以到此情境下修炼,修他个气定神闲。

让座也是个难题。特别是像我这样既不年轻又不够老的男性。你要不要给别人让座,给多大年纪、什么样的人让座,都是个问题。地铁上会有语音提示:请给“老弱病残孕”让个座。但这五种人只有明显的“残”好确认,其他四种人靠目测均难认定。谁老、谁弱、谁病,又谁孕?有的女性虽然怀孕了但看起来像个少女,有的黄花大闺女长得胖了点,腹部脂肪多了点,疑似孕妇。如果你认定了人家黄花闺女是孕妇,给她让座,你不怕挨个大嘴巴?因为常年坐地铁上下班,开始的时候我曾为要不要给疑似孕妇让座纠结、苦恼,为判断她是不是孕妇而仔细观察、思考。孕妇月份大了、完全显怀了,你当然能判断出来,你很肯定地给她让座,可人家常常对你一笑:“不用了,谢谢!”被人拒绝,我开始很纳闷,有过来人告诉我:“因为肚子太大了,坐下来反而不舒服。”自作多情,自作多让座了。坐地铁的历史久了,随着年岁的增长,上了地铁,我只管闭上眼睛,心无芥蒂。而且,我能在地铁上读书,即使是大美女站在我面前,哪怕她风情万种,我的注意力绝大数时候仍在书上。

闭上眼睛有时也不管用。有一次,一位美女正站在我面前。忘了带书,我只好闭上眼睛佯睡。过了一会儿,突然感觉有双手按在我膝盖上,我睁开眼睛,发现正是那位女生很痛苦地蹲了下来,额头冒着汗,两手扶着我的膝盖——因为蹲下来后,没有空间,她的手也只能那么扶着。她显然是生病了,我赶紧扶着她坐到我的座位上,她抱歉地努力对我露出笑容,说了声谢谢。我为自己终于成功做出了地铁让座的壮举,颇感欣慰。

那么问题又来了,倘若是你站着,有人主动给你让座,而你其实不那么老,甚至你感觉给你让座的人可能比你还老,哈哈,你的心里是个啥滋味!

若不想为让座的事纠结,也只有那老办法:闭上你的眼睛,即使是站着。其实,每节车厢都有“老弱病残孕”专座,但在此专座上坐着的几乎都是“正常人”。怎么把这五种人引导到他们的专座,上下班地铁上挤满了人,那五种人又如何能挤到他们的“专座”,都是需要研究、引导的课题。否则,关于让座的尴尬事件就会一直上演。

地铁不仅助我每天上下班,也让我通过另外一扇窗口看人、看人生——人在地铁,人生免不了是另一种状态,别一样的心情。地铁上的人生百态,是别一样的滋味和风情。地铁上有“境”。拥挤不堪的地铁车厢,也有美好之“境”。我曾多次看见这样的情景:高大的男性,借助车厢壁或者扶杆,为女伴撑起臂弯,与自己的胸怀形成一个圆。无论周围多么拥挤嘈杂,那臂弯里的女人都可以优雅地站着,或听音乐,或看书,或者什么都不干,臂弯外面的世界似乎与她毫不相干。如此岁月静好,这大概就是所谓“幸福的港湾”吧。人生风风雨雨,倘若男人都能为自己的女人撑起哪怕就是地铁上这么一小块空间,女人都能享受、安于这样一个小小的港湾,那大概就是所谓的幸福吧。

……

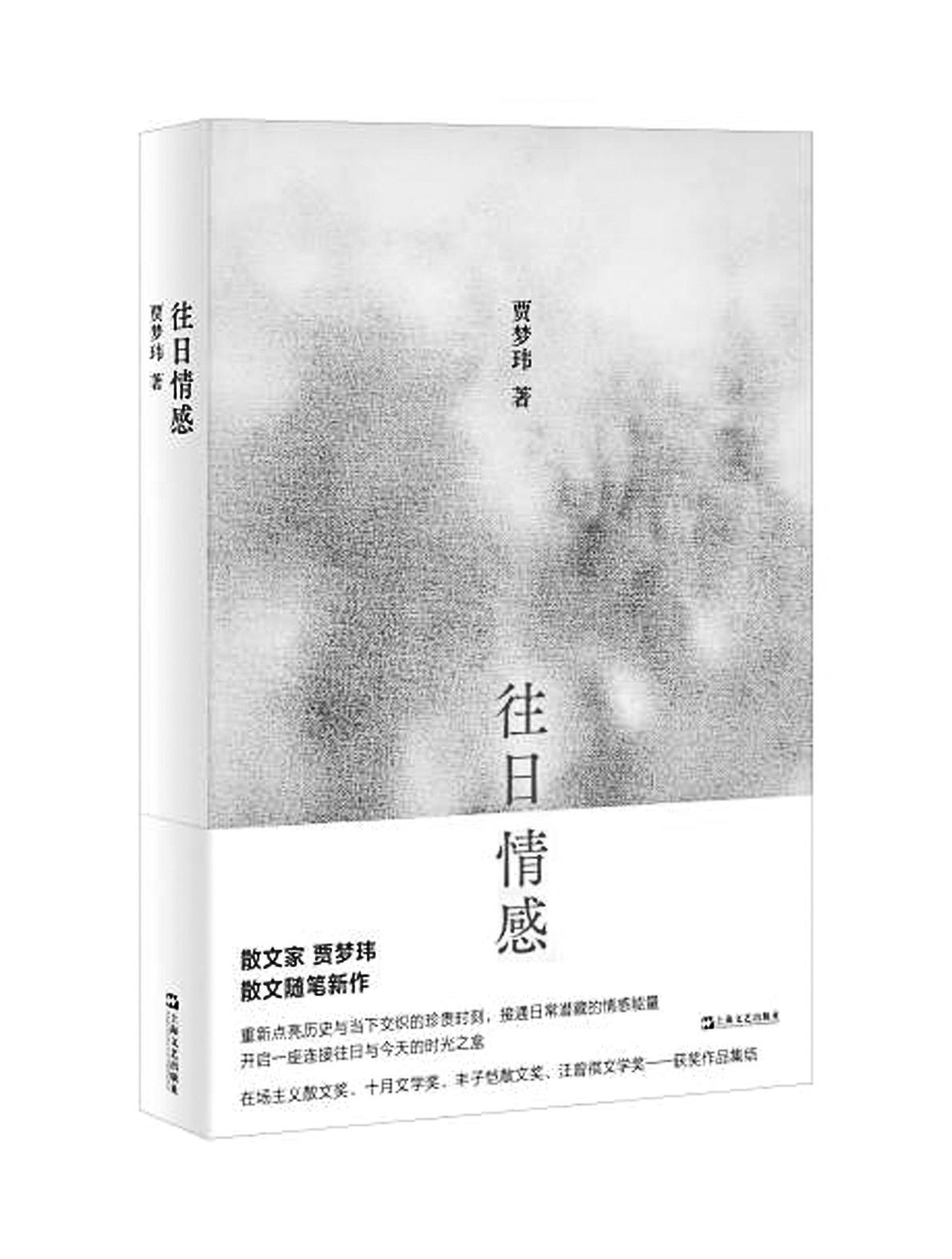

内容简介

散文家贾梦玮散文随笔新作,在场主义散文奖、十月文学奖、丰子恺散文奖、汪曾祺文学奖等获奖作品结集。重新点亮历史与当下交织的珍贵时刻,接通日常潜藏的情感能量,开启一座连接往日与今天的时光之盒。

作者将往日视为“故乡”,并从未停止对过去时日的回望。通过书写,作者重温生命中的 某些时刻与节点。在作者看来,回忆之于个人,正如历史之于人类。我们只能从往日的情感中获取力量。而人的历史,正是不断从回忆中成为自己的过程。

作者简介

贾梦玮

毕业于南京大学中文系,获文学硕士、博士学位。现任《钟山》主编、《扬子江文学评论》主编,江苏省作家协会副主席、散文委员会主任。兼任中国小说学会副会长。有散文随笔、文学评论若干见于报刊,结集出版的散文随笔集有《红颜挽歌》《往日庭院》《南都》等。获在场主义散文奖、十月文学奖、丰子恺散文奖、汪曾祺文学奖,以及其他多种文学编辑、文学评论奖项。