12月25日,向迅《与父亲书》及新作研讨会在南京举行,十多位评论家、作家和编辑家围绕向迅的散文和跨文体写作展开深入研讨,为其下一步的创作提供新的方向和可能。本次研讨会由江苏省作家协会散文工作委员会、南京市作家协会、北京十月文艺出版社联合主办,江苏省作协党组成员、书记处书记、副主席,《钟山》主编贾梦玮出席并讲话,南京市文联党组成员、副主席王子致辞。研讨环节由《扬子江文学评论》副主编何同彬主持。

现代快报/现代+记者 任雨风

向内挖掘,勇于“动刀子”

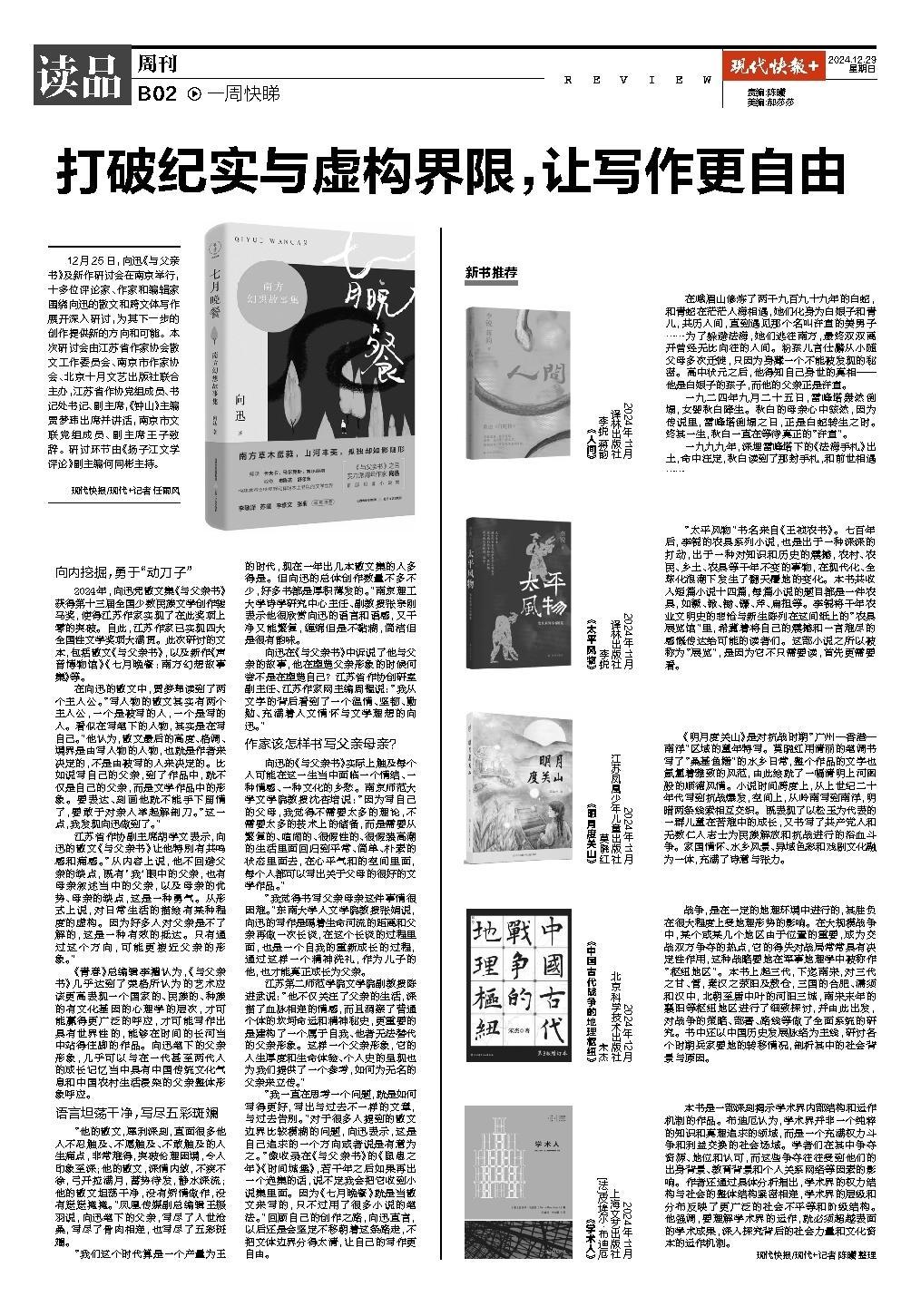

2024年,向迅凭散文集《与父亲书》获得第十三届全国少数民族文学创作骏马奖,使得江苏作家实现了在此奖项上零的突破。自此,江苏作家已实现四大全国性文学奖项大满贯。此次研讨的文本,包括散文《与父亲书》,以及新作《声音博物馆》《七月晚餐:南方幻想故事集》等。

在向迅的散文中,贾梦玮读到了两个主人公。“写人物的散文其实有两个主人公,一个是被写的人,一个是写的人。看似在写笔下的人物,其实是在写自己。”他认为,散文最后的高度、格调、境界是由写人物的人物,也就是作者来决定的,不是由被写的人来决定的。比如说写自己的父亲,到了作品中,就不仅是自己的父亲,而是文学作品中的形象。要表达、刻画他就不能手下留情了,要敢于对亲人举起解剖刀。“这一点,我发现向迅做到了。”

江苏省作协副主席胡学文表示,向迅的散文《与父亲书》让他特别有共鸣感和痛感。“从内容上说,他不回避父亲的缺点,既有‘我’眼中的父亲,也有母亲叙述当中的父亲,以及母亲的优势、母亲的缺点,这是一种勇气。从形式上说,对日常生活的描绘有某种程度的虚构。因为好多人对父亲是不了解的,这是一种有效的抵达。只有通过这个方向,可能更接近父亲的形象。”

《青春》总编辑李樯认为,《与父亲书》几乎达到了荣格所认为的艺术应该更高表现一个国家的、民族的、种族的有文化基因的心理学的层次,才可能赢得更广泛的呼应,才可能写作出具有世界性的,能够在时间的长河当中站得住脚的作品。向迅笔下的父亲形象,几乎可以与在一代甚至两代人的成长记忆当中具有中国传统文化气息和中国农村生活浸染的父亲整体形象呼应。

语言坦荡干净,写尽五彩斑斓

“他的散文,犀利深刻,直面很多他人不忍触及、不愿触及、不敢触及的人生痛点,非常难得,突破伦理困境,令人印象至深;他的散文,深情内敛,不疾不徐,弓开拉满月,蓄势待发,静水深流;他的散文坦荡干净,没有矫情做作,没有遮遮掩掩。”凤凰传媒副总编辑王振羽说,向迅笔下的父亲,写尽了人世沧桑,写尽了骨肉相连,也写尽了五彩斑斓。

“我们这个时代算是一个产量为王的时代,现在一年出几本散文集的人多得是。但向迅的总体创作数量不多不少,好多书都是厚积薄发的。”南京理工大学诗学研究中心主任、副教授张宗刚表示他很欣赏向迅的语言和语感,又干净又能繁复,缠绵但是不黏糊,简洁但是很有韵味。

向迅在《与父亲书》中诉说了他与父亲的故事,他在塑造父亲形象的时候何尝不是在塑造自己?江苏省作协创研室副主任、江苏作家网主编周韫说:“我从文字的背后看到了一个温情、坚韧、勤勉、充满着人文情怀与文学理想的向迅。”

作家该怎样书写父亲母亲?

向迅的《与父亲书》实际上触及每个人可能在这一生当中面临一个情结、一种情感、一种文化的乡愁。南京师范大学文学院教授沈杏培说:“因为写自己的父母,我觉得不需要太多的理论,不需要太多的技术上的储备,而是需要从繁复的、喧闹的、很假性的、很假装高潮的生活里面回归到平常、简单、朴素的状态里面去,在心平气和的空间里面,每个人都可以写出关于父母的很好的文学作品。”

“我觉得书写父亲母亲这件事情很困难。”东南大学人文学院教授张娟说,向迅的写作是隔着生命河流的距离和父亲再做一次长谈,在这个长谈的过程里面,也是一个自我的重新成长的过程,通过这样一个精神洗礼,作为儿子的他,也才能真正成长为父亲。

江苏第二师范学院文学院副教授陈进武说:“他不仅关注了父亲的生活,深描了血脉相连的情感,而且洞察了普通个体的坎坷命运和精神秘史,更重要的是建构了一个属于自我、他者无法替代的父亲形象。这样一个父亲形象,它的人生厚度和生命体验、个人史的呈现也为我们提供了一个参考,如何为无名的父亲来立传。”

“我一直在思考一个问题,就是如何写得更好,写出与过去不一样的文章,与过去告别。”对于很多人提到的散文边界比较模糊的问题,向迅表示,这是自己追求的一个方向或者说是有意为之。“像收录在《与父亲书》的《鼠患之年》《时间城堡》,若干年之后如果再出一个选集的话,说不定我会把它收到小说集里面。因为《七月晚餐》就是当散文来写的,只不过用了很多小说的笔法。”回顾自己的创作之路,向迅直言,以后还是会坚定不移朝着这条路走,不把文体边界分得太清,让自己的写作更自由。