“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流,历经苦难初心不改,少年壮志不言愁。”时隔32年,当电视机里再次传来《少年壮志不言愁》的旋律,是谁的DNA动了?

最近一段时间,刑侦剧《我是刑警》热得不行,从一开播的收视狂飙,到相关话题持续破圈,堪称现象级爆款。对此,观众评价非常一致,“够真实,够敢拍,活该它能火!”

的确,剧中有段简介是这样写的:“以八虎为人物原型,汇集了新中国白银案、周克华案在内的15个国字级重案要案,堪称共和国的刑侦档案。”奇案,血案,大案,尽皆“硬菜”。然而,仅仅“敢拍”二字,似乎并不能完全解释火成这样的理由。

现代快报/现代+记者 王子扬 陈曦

刑侦剧,这个味儿才正

与同类型电视剧相比,《我是刑警》散发着一种“古早”的味道。而到《少年壮志不言愁》的片尾曲一出来,相当于直接打了张“明牌”:主创们就是要复古!

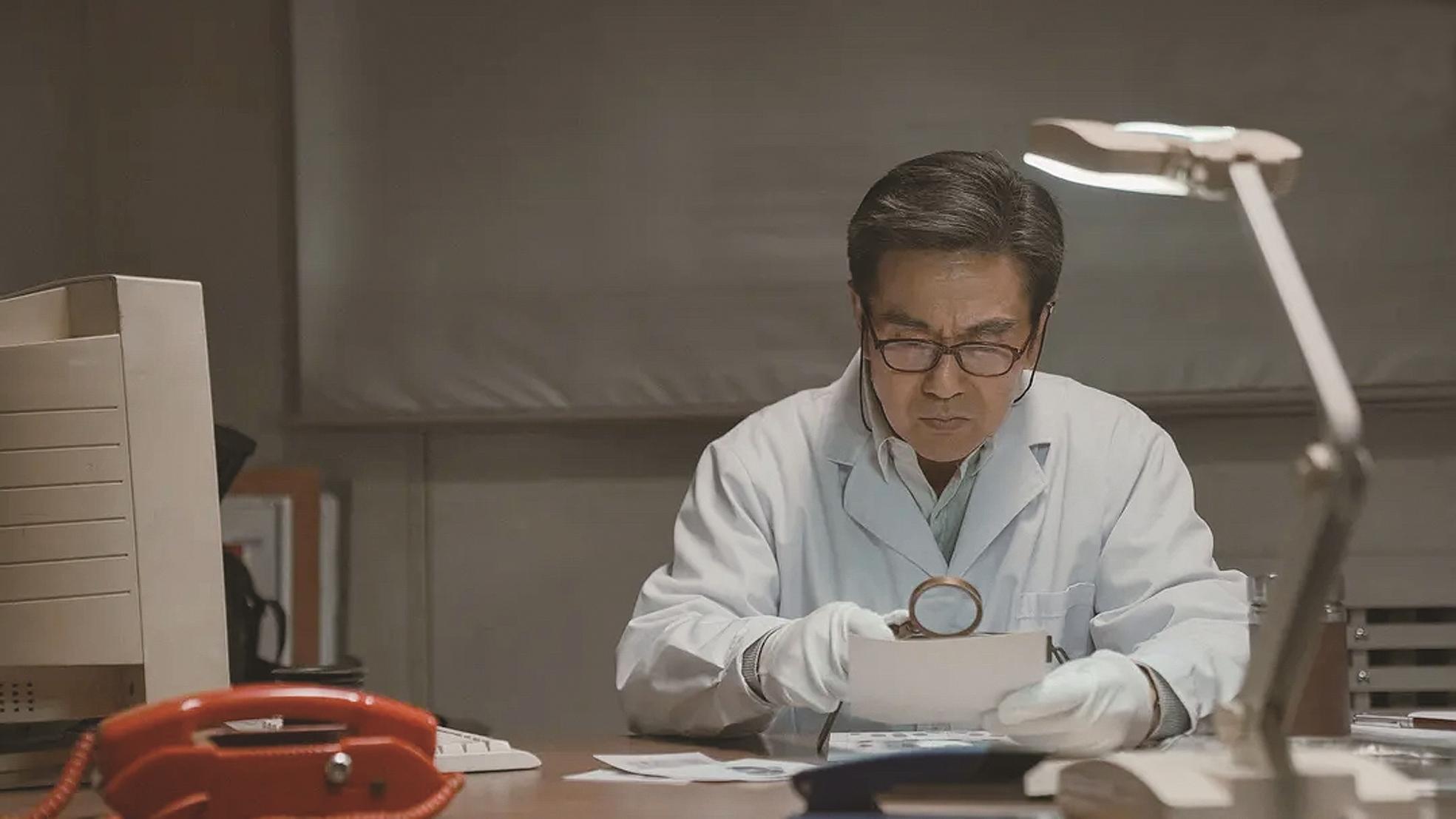

他们所要复的,应是新世纪前后,像《重案六组》《命案十三宗》《红蜘蛛》这样的,类似于刑侦纪录片画风的“古”。具体说起来,就是“一钉一铆”,着重写实、纪实,没有悬浮的情节和花哨的戏剧技巧。

剧中不少案件发生在上世纪90年代,比如开篇第一个大案,即取材于1995年黑龙江鹤岗矿区抢劫杀人案。当时DNA、人脸识别、大数据等刑侦技术远未普及,刑警们全凭一双慧眼、两只铁脚和逻辑推理去破案,但观众看得分外投入。

公安作家、扬州市公安局宣传处干部王向明接受现代快报采访表示,传统的侦查手段,不管是入户走访、摸底排查,还是蹲点守候,都要与现实中的人民群众打交道,这些场景很多都是观众熟知的场景,让大家觉得电视剧中的情节与自己距离很近,似乎就在自己身边。

在他看来,刑侦剧一直具有很强的生命力,除了观众对警察破案的猎奇,更多的是因为这种类型的作品是正义的表达,与人们现实生活中的期待相吻合。“公安机关是与社会面接触最为广泛的职业,大家能从这一职业的视角看到更多的百态人生,从而懂得重新定位自己的角色,更好地适应或过好当下生活。”

“在一个技术匮乏的时代,破案不仅依靠于个人的指挥,更要依靠一个又一个的基层警察,依靠这些基层警察夜以继日的付出。而在这个过程中,警察更多的只能依靠自身对现场的观察、感受和判断,甚至还要跨越千山万水找线索、查证据,这是对他们的最大程度的考验和激发,尤其是在困难和绝境面前,警察的信念、毅力和智慧,甚至是一个瞬间的灵感,往往决定了案件最后的结果。这个过程中的不容置疑、不可捉摸和不可思议之处,正是观众愿意去看的。”评论家、江苏省作协创研室副主任韩松刚说。

作家、评论家、全国公安文联副主席张策表示,《我是刑警》让他回忆起上世纪九十年代走红的一些纪实刑侦影视作品,但它并非往昔的复制,而是用形式上的真实“淡化”实际上是强化了作者的艺术创作。更准确地说,是将外在的真实,与创作者要阐述的思想内涵有机地融合,摒弃了那些空洞的、矫情的叙述和“塑造”,也是所谓纪实风格的翻新创造。

“翻新”的一个手段是“拍旧如旧”,大量的细节都能看出主创的匠心:粉刷过的老厂区,室外斑驳的电线杆子,东北百姓家的门窗家具……无一不考究。特别有意思的是生活质感的还原:做饭烧豆腐不用刀,用手,头发乱了不用梳子,也用手。

王向明印象极深的一点是,“无论是年代戏中的建筑、布景,还是警服的更换,都与案发年份的元素高度契合”。

既无“神技”,也无“神迹”

如评论所说,在网络爽剧大行其道的当下,刑侦剧的走红就如“老戏骨焕发第二春”,剧集的成功,并非只有流量明星或包装

炒作一条路,真诚的创作,现实的勾勒,也可以赢得观众缘。

《我是刑警》之所以能够引起观众的共鸣,受访专家认为源于几个“真实”:一是剧情改编自真实案件,而且是重大案件,这类题材本身就符合观众的观看趣味;二是场景还原上的“真实”,整个电视剧在场景的安排上,力求真实再现当时的原生态场面,让观众能够有代入感;三是人物塑造上的“真实”,这种真实主要依靠于很多细节的支撑,服装、发型、对话等等,大部分达到了一种“真实”的效果。而这些,也是整部剧的看点,也是最有代入感的地方。

电视剧里很有意思,也是大家讨论比较多的一点,剧中人物没有福尔摩斯开了上帝视角般的“神技”,也没有包拯日断阳、夜断阴的“神迹”,去掉了主角光环,以至于常常会面对尴尬乃至悲催的境地。

但这并不代表这些角色就没有张力了,恰恰相反,我们记住了那些不表现、不显露,但又活生生的人。

举一个例子,于和伟饰演的秦川,他在专家分享会上反驳发言。过火了,事后觉得不对,要送点东西赔礼道歉。这时候镜头对准了他的塑料袋,有橘子、有保暖内衣,是不是太寒酸了?于是他又从兜里掏出了一包软中华……这是人情世故。

再举个例子,富大龙饰演的陶维志。这个角色看似“莽汉”,招呼人直接上手扯,请教人一脸不耐烦,尤其是吃完饭,一巴掌上嘴,把油抹得干干净净。就是这么个人,第一次见到于和伟、省里来的专家,没敢主动握手,因为手脏……这是人之常情。

网络小说作家奉义天涯对于这类“文戏”颇有体会,他认为,之于破案的“武戏”,这些描写体制内生活的情节,其实更有利于塑造人物。“比如说开会。案件的会议,所有人集思广益、各抒己见,一般也是主角能够展示自己的地方。还有就是日常的会议,包括一些后勤保障、联勤联动的会议,都可以表达细微的内心活动,为人物服务。”

在王向明看来,“文戏”是对“武戏”的补充,同样充当着不可或缺的角色。公安机关并不仅仅是冲锋陷阵,尤其是在当下信息技术手段的支撑下,侦查手段和确定嫌疑人身份等都在随时代发展发生着巨大变化,“文戏”的成分会越来越多,但关于这种转变的创作方式,必须要基于的还是要真实,不能说外行话,容易让观众或读者出戏。

“如果用一个词来概括,就是‘自然’。”韩松刚觉得,现在很多同类题材文学作品,或者影视剧不好看,本质上就是过于夸张,让人觉得“隔”,场景隔、说话隔、人物隔。“刑警是一个职业。但刑警首先是一个有血有肉、会哭会笑的人。因此,警察会牺牲,警察要面对家庭的各种鸡毛蒜皮,警察也不能避免四面八方的人情世故,警察也要面临案件不能侦破的残酷现实。也就是,警察可以是英雄,但肯定不能是无所不能的神,相反,他是一个有缺点、要经历挫折、不断成长的人。”

少年壮志不言愁

《我是刑警》开播后,被广为讨论的不止跌宕扑朔的剧情,还有片尾曲《少年壮志不言愁》掀起的一波“回忆杀”。1992年,这首歌与《便衣警察》一起传遍大街小巷,成为了一个时代的经典。其实回过头去看这首歌,歌名很值得玩味。

“不言愁”并不是“没有愁”,少年心气固然一腔热血,但也不是没有过苦厄和焦灼。张策认为,这种所谓的焦灼,其实正是一种强烈的荣誉感和责任感的体现。

他回忆起一件往事:“1996年,北京连续发生银行运钞车被抢劫的恶性案件,时逢全国开展‘严打’活动,这起案件的迟迟未破获,连累了全国的‘严打’活动无法宣布结束,全国人民的眼睛都看向北京公安机关,压力之大难以想象。”

亲眼目睹并体会了这种焦灼在全局上下漫延,时任北京市公安局宣传干部的他坦言,自己感受到了一种“深深的挫败感”。“这种挫败感是任何一名刑警所不能容忍不能原谅自己的。任何一个人都需要某种能证明自己价值的东西,而对于刑警来说,案子的破获,特别是悬案的破获,是最好的价值证明。”

刑警出身的奉义天涯也深以为然,从警过程中他曾遇到一些十多年未决的悬案。“现实的悬案跟小说里的悬案可能不太像,小说的悬案可能是久侦未决的,并不知道凶手是谁,但是现实中很多悬案已经确定凶手是谁了,可他是逃犯,杳无音讯,也不知道这人死了、失踪了,还是在某个地方隐姓埋名。这样的案子,就让大家很难受,心里面是一直挂念这个事儿。”

正是因为心中的这份记挂,“少年壮志”变成了“中年壮志”,又变成了“老而弥坚,不坠青云之志”。王向明和记者分享了一段自己的见闻,“我曾经和一个退休的老刑警聊天,他当年参与的一起案件,因为各种因素,直到他转岗到其他部门也没有侦破,内心一直觉得特别遗憾,这么多年来每每说起都是唏嘘不已。直到去年,这个案件侦破,老人虽然已经退休,但是得到消息的时候比谁都要激动。”王向明认为,这大概就是警察的天性使然,穿上了警服那一刻,其实就选择了忠诚奉献,无悔担当。

发生于1992年的南医大女生遇害案四年前告破时,南京市公安局原刑侦支队侦查员叶宁的一篇旧文《难以释怀》重新进入大众视野。在该文中,叶宁说,遇害女生的父母曾每年搀扶着到刑侦支队打探进展,“他们没有拷问我们这一年都在干什么,但是他们的行动,始终在提醒我们,有一个美丽的冤魂一直在天上看着我们。”

叶宁告诉记者,他今年56岁,2003年就被调到禁毒支队了,干刑警七八年,破的案子很多,那都不值得说;没破的,就会一直记在心里。“这个案子当年参与侦办的人员很多,我在其中算是很年轻的,有些侦办人员现在已经去世了。有些老同志,他们到死都还在念叨这个事。”

在韩松刚看来,和同类的很多剧相比,这是一部有历史感的刑侦剧,它既是个人的一种成长史,也是一个群体的成长史,更是刑侦事业的发展史。当一个个镜头出现、一个个场景再现,尤其是那熟悉的旋律响起时,几代人的记忆都被激活、激发。

警察会牺牲,警察要面对家庭的各种鸡毛蒜皮,警察也不能避免四面八方的人情世故,警察也要面临案件不能侦破的残酷现实。也就是,警察可以是英雄,但肯定不能是无所不能的神,相反,他是一个有缺点、要经历挫折、不断成长的人。