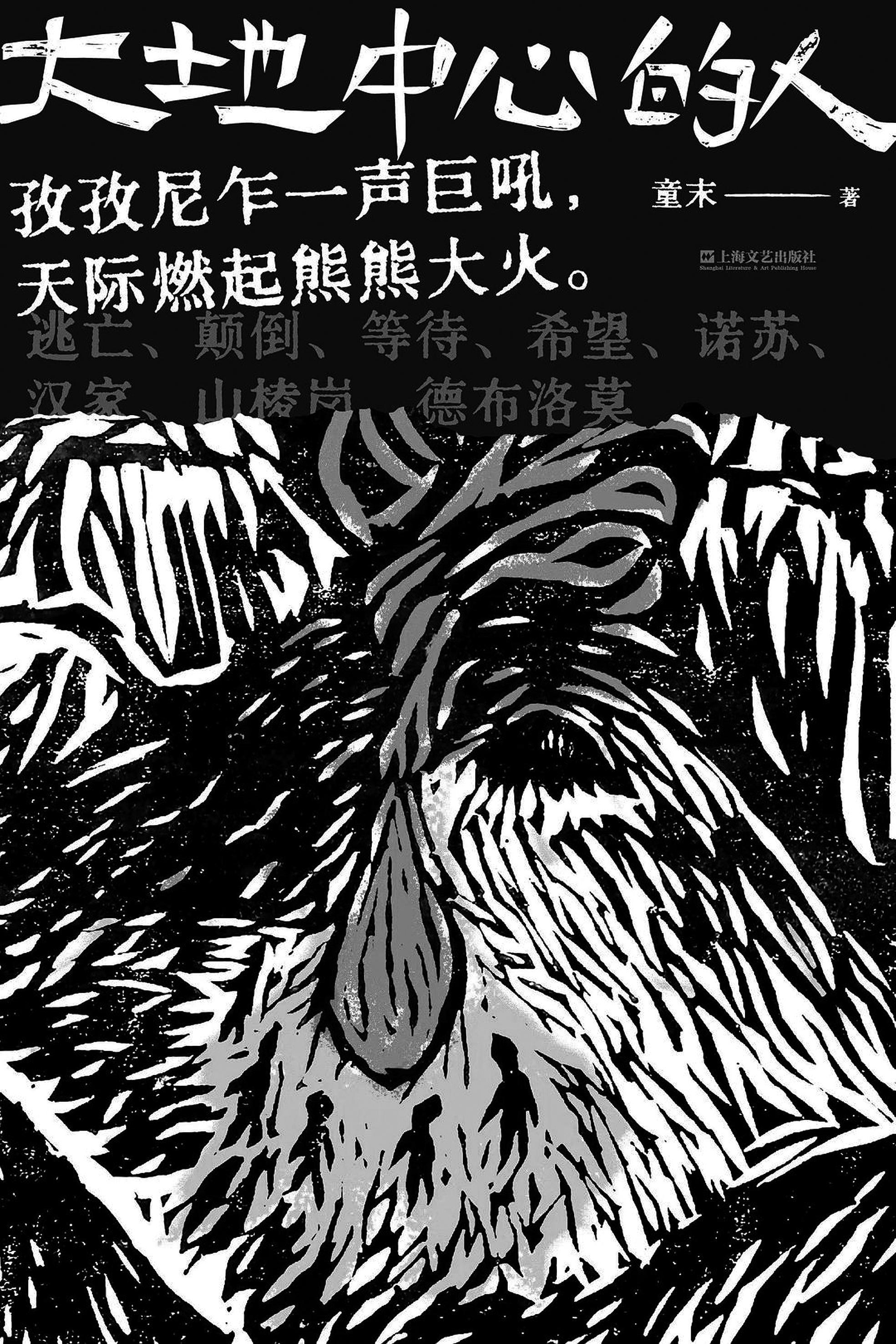

几个世纪以来,驷匹尕伙的山岭中,高山的牧场和广袤的森林中,鹰巢一样的房屋里,火塘边,生活着这些自称诺苏的人类,他们把自己叫作“大地中心的人”。20世纪30年代的大凉山,一位名为铁哈的人决定出逃,从驷匹尕伙到山棱岗,他见证着山地与世界的不断下沉。诺苏的祭师恩札在清醒与浑噩的交替中逐渐迷失,贪婪的俄切在不断掠夺,身患疟疾却带有神性的兹莫女儿怀抱希望走进传说中魔王的老巢德布洛莫,想通过古老的“鬼母”孜孜尼乍的力量,唤起山地的新生……

这是青年作家童末的长篇新作《大地中心的人》呈现的诺苏世界,主要来自童末的虚构,是人的存在及困境展开其命运的实验地。

早在2016年,童末读到了林耀华的《凉山彝家》,其中一位考察团翻译员王举嵩的生平故事吸引了她,给了她关于铁哈这个人物的灵感。后来,童末阅读了一批上世纪西南地区的民族志著作,并在2017年来到凉山实地行走。但她无意于写一份说明书,也不想让这本书被定义为“民族小说”或“现实主义”作品,“直到我感到可以自由出入于这些材料,可以让现实与虚构的分界溶解时,才开始动手写”。

“溶解边界”是童末时常提到的词,投入写作近二十年,童末越来越不想被现实、民族、地域、体裁等标签框定。她期待自己的书写既可以表达某个民族,也是表达世界的一部分。如今出版了不少作品,童末却觉得,在《大地中心的人》之前,她的过往作品都是一种练习,自己一直在寻找说话的声音和风格。

现代快报/现代+记者 姜斯佳

“野生”的少数民族神话更有世界性

读品:请您谈谈创作《大地中心的人》这部小说的契机,为什么想写上世纪30年代凉山彝族的故事?

童末:其实我这几年心里一直有一些更大的母题,也不仅仅与上世纪30年代的凉山有关。我希望能写困境中的人,我很好奇一个人在某种极端的状态下,他会如何思考,如何行动,怎样去寻找危机中的希望。这部小说最深层的创作动机是今天的困境,其中有时代的因素,也有我个人一直感到无解的问题。我也一直很感兴趣“人”的定义,当所谓的文明、文化、时代的边界溶解,在某种最广阔的范畴里,如何理解“人何以为人”的问题?说起来好像特别抽象,但是我之所以写小说,一直都跟这个问题有关。

我一直以来也对地理上的边缘地区,以及社会层面上人的边缘状态很感兴趣,也会看很多民族志之类的书。关注凉山彝族,是因为看到了上世纪30年代的一批历史文献,当时的史料特别丰富,很多传教士、民族学者,还有地质勘探者、科研人员等等,他们都进入西南,留下了很多记录,有旅行笔记,还有地质勘探笔记,也会记录当地人的风俗文化。西南的种种条件错综复杂,有很多力量在塑造这块地区的近代史,它又很独特,貌似是一片独立地带,但外界的影响一直在以另一种面貌和逻辑进入。我越研究越觉得很有意思。恰好这些跟我长期关注的文学母题特别契合,所以我心里慢慢开始有一些人物的构思,故事情节也逐渐出现了。

此外,我一直还蛮感兴趣神话叙事的。作为一种源头性的人类自我叙事,神话中保留了很多前现代时期对人的定义,神话故事中也保存着人类另外的一些可能性。像中国少数民族地区的神话叙事,其实比汉族地区的神话故事要更芜杂,更多样,比如创世神话中的末日叙述,比如人与其他生灵之间彼此转化这种泛灵论的信仰。而包括凉山彝族在内的族群的神话、传说、民间故事,其中很多内容与古希腊神话与戏剧、拉美文化相似。我很感兴趣,也阅读了很多当地神话、传说的文献。这几股线索慢慢合在一起,成了这个小说文本的创作契机。

读品:2017年,您曾在凉山行走一个月,有什么印象深刻的人和事?

童末:我最初并没有抱着要为小说寻找素材的目的去凉山,当时我还不知道我会写小说,我只是对凉山彝族的历史和文化有了一定的了解,就想去实地走走,很松散、很随意。印象比较深的是在山里面的体感和时空感,头脑中的地理空间和磁场在那里是被打破的。我从云南昭通进去,翻过乌蒙山,顺着金沙江往山的深处走,金沙江在山里面的流域是弯弯绕的,频繁地过长长的隧道,当通过隧道到达另一头的时候,突然到了金沙江或大山的另一侧,这时进入另一种时空的感受特别清晰。

在山里面,你会觉得自己特别的渺小,但同时你又会感觉跟自然慢慢合为一体。当时觉得彝族的文化气质蛮沉重的。我去的时候又是冬天,当地有很多仪式是在秋冬举行的;他们穿的查尔瓦(羊毛毡披风)是黑白的,或者暗蓝色的;似乎也不太听得到欢快的民歌。这个地方好像被一股很沉重的重力拽着,让人们不能够笑似的。

当然,这些都是我当时一瞥之下的直观快速感受,不一定是对的,但这些感受让我开始想象这里的人、这个地方在一百年前的样子。后来我认识了很多当地的彝族朋友,才发现我最初的认识是有很大偏差的。但最初感受到的那种气质还是保留在了小说里,主观的想象变成了一种文学性的灵感刺激。

历史中出现过的事物不会永远消失

读品:全书最开头关于时日月的称呼、诺苏世界观的示意图一下子就把人拉入神秘的彝族民俗文化中。在书写少数民族文化时,您如何克服文化隔阂感和陌生感?

童末:我相信每一个人的内心已经包含了全体人类的潜能和可能性,所以没有什么是本质上不能被一个人理解的,我也相信文学应该致力于恢复这种认识和信念。写另一个时代的另一个人群,在时空上看似非常遥远,但一旦把握到心灵层面的某种真实,并且相信它有恒久的价值,作者就会充满信心地写出它,也不会怀疑,读者可以理解这样的作品,无论是当下还是未来的读者。

我在面对这部小说的题材时,凉山大地的地理和历史重力,一直牵引着我的想象。我虽然有想象的自由,但也在这种牵引下受到山地真实存在的约束。另外,我不想在自己的作品中关闭这个地区、这个族群生存状态的其他可能性。在小说中下一个定论,或者将故事浪漫化,把对方作为审美对象,都会让它变得只有单一面向。这个地方不是静止的,也不是封闭的,我需要不停地去理解,就像我去认识一个朋友一样,你会觉得他/她永远有你没有认识到的另一面。

读品:俄切可以说是全书中离现代世界最近的人,也是一个复杂的角色。他是汉人和诺苏“白骨头”的混血;因为死里逃生,他时常惦记“未曾发生”的未来,想要斩断自己与养母的联系;他也是一个极有野心、有功利心的人,被诺苏视为搅乱规则的魔王。他似乎是书中关于“现代性”的一种具象性代表?

童末:俄切的部分原型是当时在实质上控制凉山的军阀邓秀廷。小说前半部分的几个人物,都是在山内部的世界规则中寻找自己的生存空间,而俄切的视野是跃出山地的。俄切具有改变所有人的生存空间的力量,他又是最贴近山地的,他也像铁哈一样,处在汉彝之间。通过他多重的民族身份,包括他的身世,等等,我想让故事慢慢过渡到外面的世界,但又不是完全跳到外面的世界,这个人物仍然一只脚在山里,一只脚在山外。

读品:“空白之人被重新启用了”这一章节的标题和对女人们日复一日生活的描述等都非常打动人,您能就此谈一谈吗?

童末:谢谢你读出了这一部分。很多行动慢慢超出了我的控制或构思,我也觉得蛮奇妙的,可能这种力量慢慢萌发是一个自然而然的过程,它在文本里面就自己生长起来了。当然这也是一个乌托邦的叙事,上世纪30年代,凉山的处境,大概不太可能出现我小说里写的那些主动做出激烈改变的机会。我对乌托邦叙事也有怀疑,所以她们对“斯涅(死日)”的理解,包括她们最后做出的行动,身为作者,我是跟她们有一定距离的。这些女人最后是不是确切地得到了希望,我自己也没有答案,在某个瞬间,她们的希望似乎非常接近于成为现实,但是之后的那一刻好像又关闭了。但我相信,在历史中出现过的事物没有什么会永远消失,不管它们出现的时间是长久还是瞬间,不管它们是沉默或压抑的状态,还是更加积极、饱含希望的行动,它们都会保留在历史的河床当中,可能在未来就能够重启或者重生。

人的内心冲突是唯一值得书写的对象

读品:“创作如果不能以独有的眼光再造现实,便一文不值”,您在后记中强调要“摆脱现实的重力”,这样的创作观念是如何形成的?

童末:我记得福克纳说过,“人的内心冲突是真正且唯一值得书写的对象”,我也非常认同。心灵的存在本身是最反对现实逻辑的。另外,我在后记里强调这个观点,是因为我事先小小地预判了一下外界可能会给我这个小说贴的标签,可能是“民族文学”“西南史”等等,这些理解都是在历史现实主义、社会写实主义这些所谓的中国文学主流传统范畴内的,我从一开始就希望和这些传统划清界限。但后来我看到关于《大地中心的人》的一些豆瓣短评、一些媒体的介绍文字,感觉很多读者还是在寻找一个现实的抓手,他们想要用类似非虚构作品的逻辑和期待去接受一部小说。当然,这也跟今天的文学氛围,以及人们对“什么是文学”的理解退化有关。现在出版业市场压力也特别大,它的宣传机制也需要一本书给出一些好理解的抓手和标签,导致读者还是会沿着这样的线索去理解这本书。我觉得就算我再强调自己的声音,在众多围绕这本书的声音当中也是微弱的。

读品:您曾提到,下一部作品会延续《大地中心的人》里的一些线索进行创作,接下来会关注诺苏世界的哪些方面?还有其他的创作计划吗?

童末:下一个长篇的时空会定位在今天的世界,不过凉山和过去的历史,包括《大地中心的人》里面的人物也会在其中,他们的后人将通过“辨认”祖辈的记忆,来做出自己当下的行动。所以不是线性地接着上世纪30年代往后面写,也不仅仅跟诺苏的世界有关,我也不太想让自己的写作锚定在某个民族、地区的范畴内,如果那样那就真的是民族作家的做法了,我还是希望自己的写作更自由和未知。

读品:读过《大地中心的人》,个人感觉您的声音和笔调非常适合长篇小说,您自己更倾向于写长篇还是中短篇?

童末:归根到底二者需要的能力是一样的,一个写作者自己的人生经验、阅历和思想慢慢成熟之后,这些东西会在他所有的作品中呈现,最后短篇和长篇的体裁区别可能就不重要了。目前我好像更擅长写长篇,觉得写长篇对我来说的满足感更大。短篇要求对整体的构思、控制不能有太多瑕疵,但是长篇能更松弛一些,这是我现阶段的感觉。