王羲之《兰亭序》、王献之《十三行》、陆机《平复帖》、苏东坡《寒食帖》……这些碑帖的名字大众耳熟能详,但对碑帖背后的故事却不尽了解。

在历史文化写作者闫珍珍看来,碑帖也会说话,碑帖是沟通古今的文化密码。张翰和他的莼鲈之思、王羲之的永和九年、苏轼和他的“赤壁”……在新近推出的《谁棹满溪云——碑帖的另一种叙事》一书中,她穿越时空去触摸古人用力生活过的痕迹,并用具有现代性的语言为碑帖做翻译,让历史上那些古老的碑帖在当代闪闪发光。

现代快报/现代+记者 王凡

山东画报出版社供图

《十三行》不仅仅是王献之的《十三行》

读品:书名《谁棹满溪云》出自李贺的《始为奉礼忆昌谷山居》,你将它用作书名,是何深意?五个章节的排布又遵循着怎样的内在逻辑?

闫珍珍:“不知船上月,谁棹满溪云”是我很喜欢的一句诗,用来当题目,其实也谈不上什么深意。为了阅读方便,出书前把文章大体归类了一下,第一部分的几篇,无论是张翰还是陆机,都与“怀乡”有关。而李贺的这首诗正写于他思乡最切之时,在前面六句的碎碎念之后,最后收尾的这两句空灵淡远,如有神助,让整首诗的格调顿时提升了一个层面。为这一章节起名字的时候,脑海中突然就蹦出了这句诗。因为太喜欢,干脆也拿来做了书名。包括书法在内的传统文化,也是我们中国人的精神原乡,在当下追念历史上这些闪闪发光的碑帖,也算是一种“怀乡”吧。

五个章节大致是五个主题,怀乡:谁棹满溪云、如故:诗酒趁年华、隐喻:暗中偷负去、涉事:此已非常身、绮怀:愿为西南风。可以简单归纳为五个“情”:乡情、友情、才情、恩情、爱情。其中也有交叉,不是那么严格。

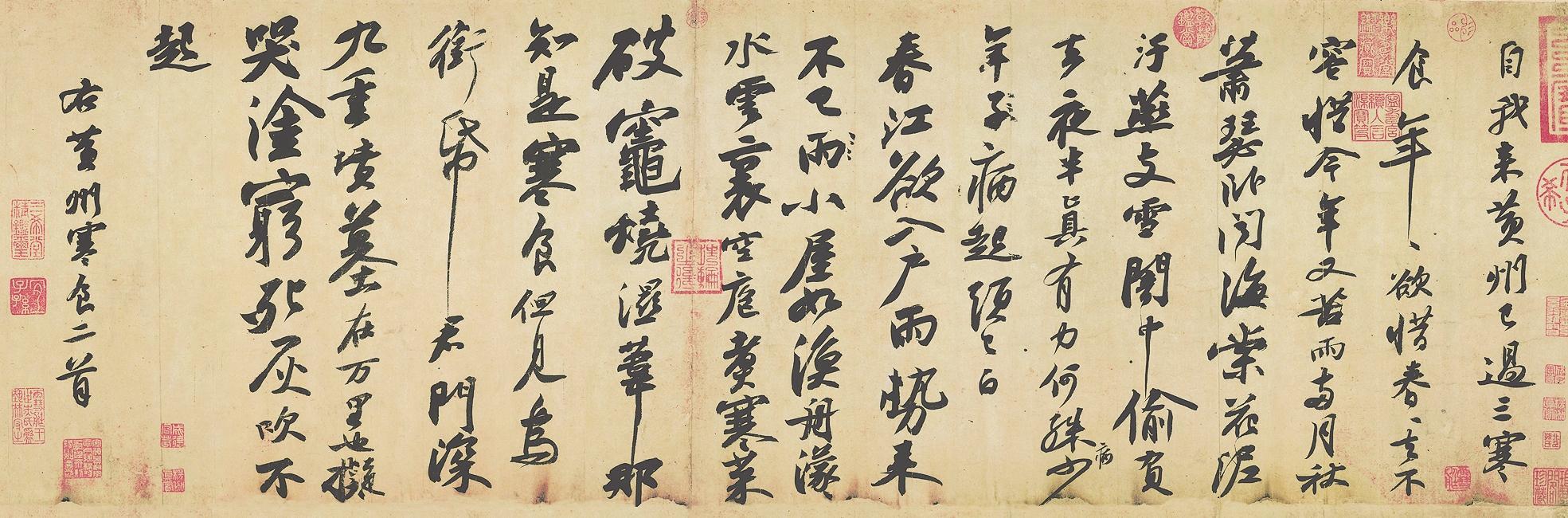

读品:从你的解读中,我们知道《寒食帖》背后还隐藏着苏东坡和黄庭坚二人的一段友情。黄庭坚专门在《寒食诗帖》作跋,是两人的约定,也是隔空对话。这段友情是不是也很打动你?

闫珍珍:对,说是隔空对话,是因为黄庭坚题完这个跋后,与苏轼已经隔了两个时空。其实古人见个面挺难的。苏轼写《寒食帖》的时候还没见过黄庭坚,后来黄庭坚为《寒食帖》题跋时也没见到对方。那时两人都刚刚结束贬谪,黄庭坚还想,他日东坡或见此书如何如何。谁知苏轼到了常州便一病不起,终是没能再见一面。

读品:《曾是惊鸿照影来》一篇你写的是王献之的《十三行》,在你的自述中我了解到,从题目到内容,你也经过了修改的过程。你说,它不再是王献之自己的十三行,而代表着古人的一种爱情观——爱是通篇没有一个爱字,却句句都是爱。原来,碑帖也是爱情的物证。那些爱写《洛神赋》的男人似乎也都是“情圣”。请你选一两人的故事分享一下。

闫珍珍:王献之的《十三行》是作为图像的存在,它是一个很有名的帖,但墨迹没有留传下来,我们现在看到的只是刻本。它作为文本的存在,来源于曹植的《洛神赋》。最开始,我只是写了一个王献之与表姐的爱情故事,虽然有其他碑帖和材料的佐证,但其实强行解读的成分居多。

《洛神赋》里的爱情观,古今有很多解读。但我觉得最贴切的恰恰是美国作家塞林格的一句话,虽然他未必读过《洛神赋》——“爱是想触碰又收回的手”。如果用一句中国诗词来解读,应该是朱彝尊的“共眠一舸听秋雨,小簟轻衾各自寒”。前一句是“青蛾低映越山看”,描述了一个十二三岁女孩子的好看。这种美学意境,可能只有我们中国人的文化里有。更巧合的是,我在写朱彝尊时,发现他真的临摹过《十三行》这个帖——“往事记山阴,风雪镜湖残腊。燕尾香缄小字,十三行封答”。

我在电影《卧虎藏龙》里,也发现了《十三行》的影子。有一幕是秀莲(杨紫琼 饰)拜访玉府,玉娇龙(章子怡 饰)正在书房里练字,镜头只停留了短短一秒,我还特意暂停放大看了一下,玉娇龙写的正是王献之的《十三行》。其实仔细想想,玉娇龙这个名字,不就来自《洛神赋》里的“翩若惊鸿,婉若游龙”吗?

其实我书里提到的王献之与表姐、陆游与唐婉、玉娇龙与李慕白,甚至朱彝尊、吴昌硕,都是不同的媒介对《洛神赋》的解读。于是我把以前的文章做了修改,它不再是王献之自己的《十三行》。作为曹植的名篇,《洛神赋》千百年来经历了无数次媒介的转译与重构,它出现在诗词的文本里;也出现在顾恺之和赵孟頫的图像记忆里;也可能像王献之的《十三行》一样,被铭刻在金石中。

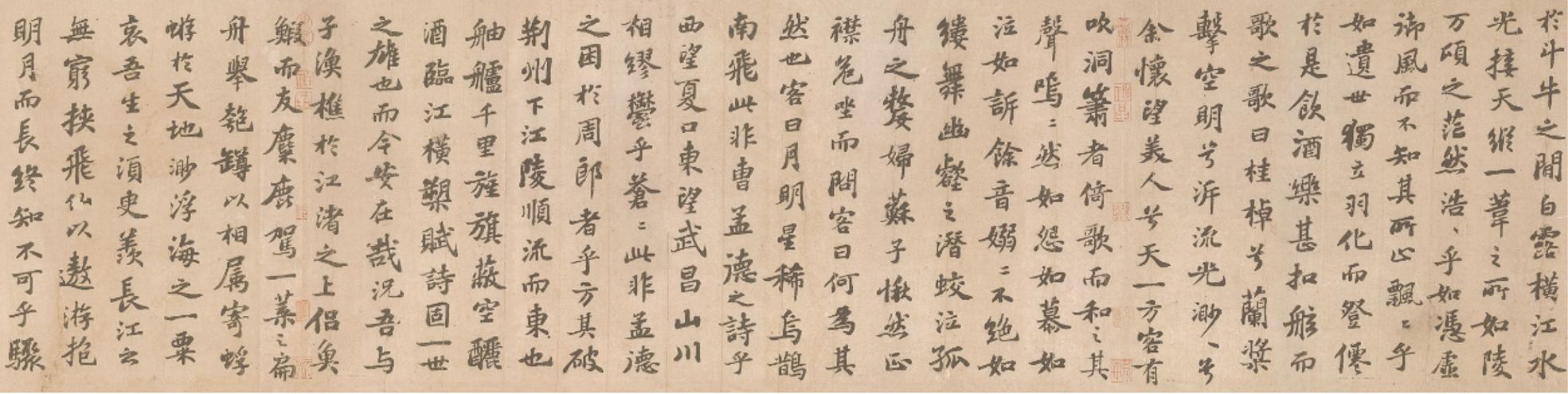

苏东坡开启“讲好赤壁故事”这个命题

读品:写《前赤壁赋》的这篇很有意思,你形容苏轼是走错片场的导演,赤壁也成为书法作品中的一个IP,一代代文人大家都在写《赤壁赋》,让黄州赤壁比三国古战场乌林赤壁有了更大的名望。请你详细解读一下“赤壁”。

闫珍珍:是,赤壁是咱们传统文化里的一个超级大IP。千百年来,这个IP的传播靠的是文本与图像。其实苏东坡不是最早写赤壁的,杜牧就比他早,“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”也很有名。有据可查的应该还有更早的,而且人家去的,从地理上来讲,可能比苏东坡的这个赤壁更接近三国的古战场。但苏东坡身兼文学家与书法家双重身份,对于赤壁这个叙事,他凭一已之力就贡献了两篇散文和一首词,还有一幅流传至今的《前赤壁赋》手卷。所以“讲好赤壁故事”这个命题,是苏东坡开启的,人们开始画赤壁,也是在苏东坡之后。像武元直、仇英、方熏的《赤壁图》,还有马和之的《后赤壁赋图》和文徵明的《仿赵伯骕后赤壁图》,都是根据苏东坡的文本来画的。

在《前赤壁赋》手卷末,苏东坡写下这样一行字:“多难畏事,钦之爱我,必深藏之不出也。”这句话其实暗示了《前赤壁赋》这样一篇散文,是有其政治隐喻在的,他不是来怀古的,而是借着曹操讽刺骄纵轻敌而惨遭失败的当权派。在我看来,《寒食帖》也是如此。每读一次《寒食帖》,我都会有与上次完全不同的感受。最新的一次感受是,我觉得它不是在写寒食,也不是在写心情,而是写——战争。

说他是导演,除了走错片场,其实还有一层含义,就是他赋予赤壁一个文化景观的概念,后人续写的赤壁文学和赤壁图像,都离不开他给的这个取景框,从这个意义上来说,苏东坡是一个大导演。

读品:莼鲈之思是我们熟悉的成语,张翰的故事串联起几代诗家、书家,原来从欧阳询到李白,从辛弃疾、陆游到曹寅,都写过张翰。他是吴地的人,江苏人读来也格外亲切。要拉出这条历史线,依托于很多史料的研读,你为此做了哪些功课?又有哪些意外的发现?

闫珍珍:写过张翰的诗人很多,提到的可能只是一星半点儿。只不过,它不一定是以张翰的名字存在的,可能是季鹰,可能是菰菜、鲈鱼,也可能是秋风。他的故事就在《世说新语》里、在《晋书》里。书法家也很喜欢写他,吴昌硕就用杜甫的“扁舟不独如张翰”集过联,沈曾植、谢无量也写过。

张翰这篇我是从欧阳询的视角来写,那年有一个流行语叫“躺平”,所以我写了——一千多年之后,再没有人把“躺平”解释得如此艺术又直白:莼鲈之思。

碑帖里的江苏元素有很多,像乌衣巷的王谢家子弟、苏东坡买田留下的《阳羡帖》。我在《桃花只待有缘人》里还提到了文徵明和他的吴门画派,还有《恐难平复的陆机》那篇,也有一些吴人入洛的故事。其实我一直很好奇,陆机说的“千里莼羹,但未下盐豉耳”,到底有多美味,让吃过的人都念念不忘?

读品:这些碑帖在你眼中,不仅仅是史料中的文本,更是带有温度的。比如你说在《万岁通天帖》里看到的,不只是王家人笔法的传承,这些信关乎生老病死、悲欣心情、寻常问候,记载了一个个古人用力生活过的痕迹。请做一个阐述。

闫珍珍:《看你骨格清奇,请收下这份秘籍》这篇文章里,我查了王方庆的祖宗十八代。《万岁通天帖》是王家人的尺牍,但要是以现在的媒介分类来看,可就丰富多了。像王羲之的《初月帖》就是一封回信,王僧虔的《太子舍人帖》是个求职推荐信,而王献之的《廿九日帖》像条微博,只是告诉朋友昨天没来得及送他。王荟的《疖肿帖》更像朋友圈,什么疖子肿了,浑身没劲……

他们是南朝的人,可你看北朝出土的那些北碑,那些刀工与刻法,与王徽之、王献之、王僧虔的真书并无两样。所以,去辽博看看《万岁通天帖》的墨迹,再去洛阳看看《龙门二十品》,会有一种穿越时空的感觉。

越经典,越经得起“创造性转化”

读品:读这本书的一个感受是,你研究的是古老的碑帖,但是话语表达非常当代,非常互联网,比如手抄朋友圈,比如乘风破浪的姐姐。你怎么来把握古今两种维度?你说每次看到古人的尺牍都想穿越回去,看看他们在想什么。作为一个“摆渡人”,你怎样让古老的碑帖,吸引当代人的目光?

闫珍珍:我有一个英国朋友,是学雕塑的,他很喜欢中国画,尤其是写意,笔墨线条这些东西,他虽然不懂,但也能看出一些好与不好。可书法就完全不行,对他来说一头雾水,不知从何看起。对我来说,写碑帖的文章就是一个“翻译”的过程,把专门、无趣和隔膜的东西“翻译”成普及、有趣和近人的。

其实古人与我们一样,也在经历一个媒介发展的过程,他们的书信、尺牍,就像我们现在的网评、弹幕一样,是感情的抒发,也是某时某刻心迹的表达。这种文化的核心和内涵不会因为载体的改变而改变。比如我们最熟悉的《兰亭序》,它可能是以中学课本里的散文形式而存在,也可能以书法字帖的图像形式而存在,它可能被转译为周杰伦的歌,也可能以其他小说、戏剧等可以转换的形式存在,甚至连王羲之自己都不会想到,有一天一位意大利宇航员在国际空间站路过中国时,在社交媒体上,用中、意、英三种文字写下:“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。”如果从媒介的角度来观察,就会发现我们传统文化的魅力就在这里,不管媒介如何转译,它的思想核心不会变,而且越经典的东西,越经得起“创造性转化”。

读品:碑帖的研究也与你的生活息息相关,你提及一些生活中当时看起来非常难熬的时刻,也是碑帖在治愈自己。

闫珍珍:不敢称为研究,从生活的角度来看,其实写字和读书很像,它就是一种度过时间的方式。明代的张岱在《快园道古》里引用陶石梁的话:“饮酒弈棋,皆须觅伴寻对;惟读书一事,只须一人,可以竟日,可以穷年。”我在《桃花只待有缘人》那篇里改成:惟写字一事,只须一人,可以竟日,可以穷年。

但从艺术的角度来看不是这样,你每天勤奋练字,未必能成为一个书法家。写字、读碑帖是一种独处的方式,而不是成功的方式。但我们生活中,有时也需要一些无用的爱好,不是吗?

读品:作为媒体人,你对碑帖的解读似乎有天然的优势。你说文本和图像都是传播信息、表达感情的媒介,书法的文字是可解读的文本,而其笔墨线条又是一种视觉呈现。你是怎么来把握这种可以互文的“双重证据”?请你举例说明。

闫珍珍:我们去博物馆看展,就是一个媒介互文的过程。我们看的是地下出土的材料,但有不同的感受,是跟你地上掌握的材料有关。上古时期的鸟兽之文、结绳记事,你很难判断是先有的文字还是先有的图像。

你有没有发现,像《文心雕龙》《二十四诗品》这些古代的理论专著,其实也是书法和绘画的理论支撑。同样一个词,可以用来形容诗文,也可以用来形容笔墨线条,我们的美学体系就是这样的。碑帖、史书、诗画、文学,无论从哪个角度入手,最后都是殊途同归。所以我说,碑帖是古今相通的文化密码。你只要看一点点古人的碑帖,就不会再相信“草书就是把楷书连起来写”这种鬼话了。

闫珍珍

山东淄博人,现居济南。主任记者,历史文化写作者。山东省作协会员、山东省书协会员、山东省青年书协编辑出版委员会委员。