在信息大爆炸的今天,社会对传媒人才的需求与日俱增,新闻传播学专业因其几乎历年最高的分数线,成为当下中国最火的人文社科专业之一。但一派繁荣的背后,持续的学科焦虑却始终难以散去。时至今日,“新闻传播学有何独创的理论”依然是这一学科常常遭遇的质疑。

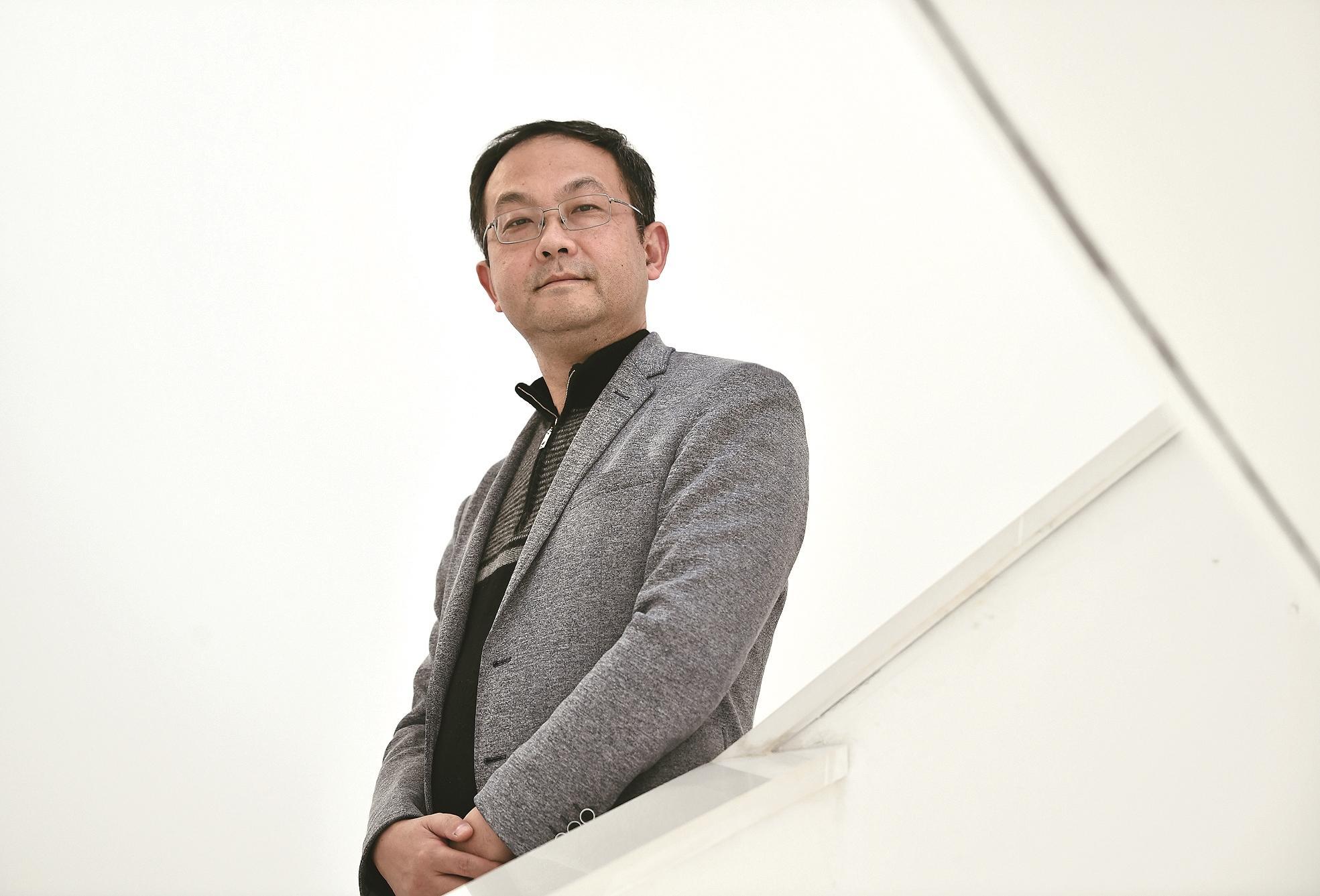

近日,南京大学人文社会科学高级研究院副院长、新闻传播学院教授胡翼青主编的《西方新闻传播学名著导读丛书》出版,希望通过理论导航的方式,让读者全面感受新闻传播理论开放的知识图谱。

“威尔伯·施拉姆形容传播学是‘十字路口’,各路学科从这里匆匆而过,却没有什么人驻留在此细细耕耘,而媒介技术的发展又是一日千里,传播现象层出不穷。如果在这样一个业界实践极度发达,而学界层面始终缺乏体系化理论应对的情况下,我们不做点事,就不像是有担当的中青年学者。”胡翼青说。

更直接的“刺激”则来自其他学科的导读出版工作如火如荼,其中最有代表性的是,江西人民出版社从1998年开始陆续出版的“人文社会科学名著提要”丛书,涉及文学、法学、社会学、人类学等21个学科,均由各领域带头学者编撰,有的学科迄今已经出到了第三版。“这套书影响非常大,但21个学科当中,唯独没有新闻传播学。”

2013年,应邀前往香港浸会大学讲学的胡翼青,与正在城市大学访学的中国人民大学教授刘海龙一拍即合,商量出一套《西方新闻传播学名著导读丛书》,以弥补新闻传播理论普及工作的不足。此后复旦大学白红义教授和重庆大学郭小安教授也应邀加入了主编团队。

丛书分“媒介学”“新闻学”“传播学”“舆论学”四辑推出。从开始筹备,到第一辑媒介学分册正式出版,中间历经十年,其间欧美优秀的新闻传播学著作不断涌现,媒介环境学、传播政治经济学等多个更富跨学科色彩的领域正蓬勃发展。最新出版的传播学分册,涵盖了传播学领域的35位核心人物及其代表性著作。

数字时代的传播学有何新的进展?面对不能抗拒的数字化生存,我们如何安顿身心,彰显自身的主体性?胡翼青接受了现代快报记者专访。

现代快报/现代+记者 陈曦/文

牛华新 王光强 袁俊帆/摄

陈莹 仇泽雨/后期

媒介,思想天空的一朵“奇云”

读品:正如19世纪的工业化、城市化催生了社会学,今天互联网基础设施已全面嵌入我们的日常生活,这给传播学带来怎样的契机和挑战?丛书在新闻学、传播学、舆论学之外单列出了“媒介学”,在您看来,媒介学有没有可能像基特勒提出的,成为所有学科的“元学科”?

胡翼青:你说得非常准确,传播学以往所不能想象和企及的,是它有一天会像孔德时代的社会学那样,成为社会科学新的主导学术范式。我从1994年开始介入传播学,越学越焦虑,为什么?因为它的学科理论都来自于社会学、心理学、政治学等相邻的社会科学,表面上看,它有一个5w的学科框架,但实际上,它在用5w解释每个学科都会关注的一些问题。

媒介发展如此之快,整个世界正在快速平台化,你当然可以说传播是元过程、元命题,但它未必就能够孵化出一门元学科。很多年以来,传播学只是把传播现象作为研究对象,却没有统一的视角和方法,它所做的研究完全可以贴上其他学科的标签,比如新闻报业史的研究可以是近现代史研究的组成部分,媒介经营管理研究可以是产业经济学、组织行为学的组成部分。只是凭借媒介实践一点经验性的体验,是没有办法跟其他学科强大的知识体系抗争的。在数智媒体高速发展的今天,以媒介物为起点,传播学科的独特视角有可能成为现实。传播学将来真的会出现哲学的媒介转向或走向媒介哲学的可能性。我们看到了曙光,但是仍然需要非常多的努力。

读品:能否为我们描述一下传播学未来的发展路径?

胡翼青:彼得斯的《奇云》2020年被译介进来以后,对我们的认知有非常大的冲击,他提出的“后勤型媒介”和“媒介基础设施”,对我们今天重新理解媒介产生了深远的影响。他认为,大众传播时代只是人类历史上的异例时代。所谓“异例”,就是具有偶然性和特殊性。因为人类历史上的媒介,从来没有像大众传播时代的收音机、电视机那样,开关一开,信息就跟

打开自来水龙头一样汩汩流出,媒介成了信息的载体、信息的接收工具。

在彼得斯看来,媒介在历史上的主要任务,从来不是用来接受信息,而是奠定人类存在的时间感、空间感,以及权力归属感。人类早期的媒介,如地图、历书等,都是帮助人类建构时间、空间和关系的秩序提供者。有了地图,我们可以航海;有了历书,我们可以对节气、四季做出判断。媒介之所以被建构,很大程度上是满足人的一种本能——我们总是希望我们生活的环境变得更加有序。媒介的信息传播功能,成为大众传播时代的首要功能之后,实际上掩盖了媒介所扮演的维持社会秩序的角色。而互联网是让人们重回媒介调整建构秩序时代的一个先锋媒体。

彼得斯把媒介视为一个无所不在的环境,从这个角度去思考,媒介学的范畴可能代表着传播学的未来。所以我们及时更新了2013年的规划,认为名著导读不能局限于新闻学、传播学,而要把那些专门讨论媒介的名著整理出来变成媒介学分册。于是从1964年麦克·卢汉发表的《理解媒介》开始,我们梳理了近30本跟媒介学研究相关的书。在还没有传播学导读的时候,就敢于出一本媒介学经典导读,所以这本书出版后,影响挺大的,第一个月就重印了,现在正考虑再版,因为这一两年又有很经典的媒介学著作被译介到国内。我认为媒介研究作为传播学未来发展的重要方向,应该作为认识论、本体论沉淀到新闻传播理论中,并且帮助其他人文社会科学进行“媒介转向”。像老一辈哲学家赵汀阳,年轻一代学者姜宇辉、蓝江等,都在做媒介哲学的研究,大家可能有一些共识。

生成式人工智能消弭了精英与大众的差距

读品:很多人担心网络阅读、视听接收会吞噬诸如文学等“高级文化”。对此您怎么看?

胡翼青:十年前谈论这个问题,我会从法兰克福学派或文化研究的视角来跟你聊一聊,今天谈这些,都已经成了浮云。ChatGPT和SORA系统出来了以后,文生音频、文生视频都能实现,该软件用二进制代码穷尽了几乎所有优质英语语料库,它写出来的东西就是最优美和最规范的英语。在这种情形下,讨论创作是否有高下之分,谁是阳春白雪谁是下里巴人的时代已经过去了。

这是一种玉石俱焚的状态,根本就不存在精英创作和大众文化的差别。很多人恐慌的原因在于更强大且未知的生产力来了,认为文化产品的生产力越强大,作品的质量越低,内容的深度和产量之间成反比,所以才崇尚精英文化和专业创作。但人工智能语言大模型出现以后,使得过去精英跟普罗大众之间巨大的专业鸿沟差距完全拉近了。艾米莉·布朗特一辈子就写出一本《呼啸山庄》。但今天,生成式人工智能一天可以给你写出好几部来。自动化的时代已经来临,在这个时代,我们已经没有办法再像法兰克福学派那样去思考问题,话语的范式已经转换了。

读品:不仅内容生产,学科也面临巨大冲击,去年哈佛大学取消了30门文科课程,媒体称之为“全球文科倒闭潮”。

胡翼青:文科现在面临的,就是理科未来面临的。盘古大模型可以计算30天内相对精确的气象云图,大气科学只需要教会学生进行软件操作即可。我们也不再需要医生看病,有了3D智能,从头到脚给你看得彻彻底底。当然,可能不久也不需要地质工作者去勘探矿产……唯一兴盛的就是计算机科学,其他东西通通都会变成它的内容。每一个学科现在都面临着这样的一种困窘,只是程度有所不同。

机器的学习能力日臻完美,人工智能的大量替代是必然的,因为它的能力实在是太强了。李世石战胜阿尔法狗的那天晚上,阿尔法狗通过上千万次运算“认真”地进行了复盘。从此人类再也没有可能在围棋上战胜机器。从这个意义上讲,任何行业都面临着寒冬。在这个过程当中,人就要去寻找自己能干什么,这就又回到了维纳的名作《人有人的用处》,人的用处在哪里,是我们今天需要认真思考的问题。

读品:AI技术催生了新一轮的对技术取代人、操纵人的恐惧,不少学者对此抱持悲观的态度,您如何看待这个问题?

胡翼青:我不算悲观,但我也不乐观。我的乐观来自于技术,因为不管怎么发展,它都是人性的一部分,不存在脱离了人的技术。我对于技术是否会遏制人性的这种观点,不仅考虑的是技术性的脱缰野马的发展,也考虑的是人性本身的那种阴暗面。让人工智能像人一样去思考问题,是一个巨大的悲剧。我不担心机器人行刑队上门把人拖出去枪决,这种情形只存在于科幻小说当中,因为一旦技术真的走向反人性的阶段,人自己会掐断它的这种发展。我担心的是人性的暗面,在机器面前,会被算法无限放大。

技术发展充满着不确定性、生成性,认为人工智能会终结人、限定人、把人变成奴隶,我觉得这都想得太远了。既然它是人性的一部分,虽然它是物自体或有一定的主体性,但它终究有被我们理解的可能。我不认为人工智能的思维问题会困扰我们太久。我的担忧不是人工智能对人怎么样,而是担忧人对人工智能怎么样。

拥抱数字化生存,活出独一无二的自我

读品:面对不可抗拒的数字化生存,我们如何缓解异化感?您做传播研究,但很少在社交媒体发声,是有意识地抵制这种生存状态吗?

胡翼青:谁都逃脱不了被异化的命运。平时你使用微信跟人社交,使用网络平台看看小说或是追微短剧,从广义上讲,都逃脱不了技术对你的宰制。对于数字时代,我们只能拥抱,这是我们的境况。问题是,怎么来理解这个“异化劳动”,有时候你写论文写书会写到大喊,但你觉得这么做是实现自我价值的一种冲动。从这个意义上讲,我也不觉得非得要把数字世界里面的劳作,都看成异化,有很多人确实从中获得了乐趣。以李子柒的成功为例,在任何时代她都不能以这种方式实现自己的价值,除了短视频平台的时代。

任何一个时代、任何一种媒体都会提供价值实现的机遇,问题在于,你到底是沉溺于其中不创造的人,还是借助技术来实现自我价值的人。我平时从不发朋友圈,微博也停更很多年了,原因很简单,不要活得跟别人一样,信息爆炸的时代也不缺你多说那两句话,有这时间还不如多花点时间看书写作。对抗异化的方法,恰恰是另一种异化,你拼命读书学习,这就足以抵抗社交媒体对你的侵蚀。

很多人以被社交媒体异化来自我安慰,认为过错在社交媒体,而不在他自己,这是为自己的失败找借口。我并不认为这个时代跟其他时代,对于一个人自主性的选择、主体性的显现有什么根本的不同。我经常说,机器体系越庞杂越强大越有行动力,对于人的主体性挑战越大,想要“活出自己”的难度越高。因此,越是面临这样困难的境况,越要做一个独一无二的自我。你在成为主体性个体的过程中面临的难度越大,说明你的战斗力越强,所以这个时代才恰恰是考验一个人意志品质的时代。

读品:传播注定和所有东西都有关。您平时是如何用传播学的眼光进行观察的?

胡翼青:我近些年越来越喜欢用媒介的视角去看日常生活。比如,如果以后要让我在南大读书会分享一本书,我会分享《鲁滨逊漂流记》。鲁滨逊漂流到荒岛,他醒过来了之后做的第一件事情,就是立一个木桩,然后在上面一刀一刀地刻上自己生活过的每一天。小说里的这个细节说明,一个人不可以生活在没有经由媒介显化时间秩序的空间里,否则就会被现代性社会所抛弃。我们生活当中的时间,我们生活当中的秩序,就是经由木桩这样的媒介物所显化的。

胡翼青

南京大学人文社会科学高级研究院副院长、文科学术委员会委员,新闻传播学院教授、博士生导师。江苏省新闻传播学学会副会长、秘书长。著有《美国传播思想史》《美国传播学科的奠定:1922-1949》《再度发言:论社会学芝加哥学派传播思想》《传播学:学科危机与范式革命》等。