最近,一颗名为2024 YR4的小行星持续登上热搜榜单,这是因为根据科学家的计算,这颗小行星存在撞击地球的概率。目前,根据美国航空航天局最新的天文观测结果,小行星2024 YR4撞击地球的概率已被调整为“接近为零”。

撞击地球概率“接近为零”

目前,根据美国航空航天局最新的天文观测结果,小行星“2024 YR4”撞击地球的概率已被调整为“接近为零”。据此前观测数据,这颗小行星直径为40米至100米,面积相当于一个足球场,可能有2.2%的概率于2032年撞击地球。

小行星撞击地球的概率一变再变,是因为科学家根据地面天文观测确定小行星的初始状态之后,再结合太阳系的高精度模型,能够预报未来任意时刻小行星的位置。随着观测数据不断积累,对撞击概率的预测也会越来越准。

“随着后续的测量,数据可能还会有变化,概率是会波动的。”2月24日,北京航空航天大学宇航学院副教授王悦在接受记者采访时表示,特别是今年4月份之后就观测不到“2024 YR4”了,下次观测时间要到2028年,“这中间它的状态会不会发生超出预期的变化,还是未知的。”

危险和价值并存,小行星上有秘密

小行星虽然很危险,但专家告诉记者,小行星也是最值得深入探索的地方,它上面隐藏着太阳系最古老的秘密。

中国科学院国家天文台高级工程师严韦表示:“从科学界来看,小行星整个的演化程度是比较低的,所以它保留了一些太阳系形成初期的原始物质。所以说对它的一些探测和研究,对我们整个太阳系的起源,包括我们行星的一些演化历史都是很有帮助的。”

目前的科学家认为,小行星和太阳系的其他天体是在同一时期形成的。探测小行星不仅能让我们更清楚地了解太阳系的起源,小行星上的资源也是重要的研究方向。

深空探测实验室总体技术研究院高级工程师李海洋介绍:“它有非常重要的资源价值,它上面可能有很多地球上没有的稀缺资源,所以未来从开发的角度,它也是一个非常有潜力的对象。我们希望能够发射更多的航天器到小行星的附近,来获取更多的、更详细的数据。”

正是因为小行星上有如此多值得研究的资源,我国在今年将启动首次小行星探测任务。按计划,中国行星探测工程天问二号任务探测器将于今年上半年实施发射。天问二号任务将通过一次发射,实施小行星2016HO3伴飞、取样、返回,获取珍贵的太阳系诞生之初的原始信息等宝贵科研数据。

保卫地球,专设行星防御岗

面对太空潜在威胁,人类并非束手无策。国家国防科工局开始招聘行星防御岗员工。航天科研人员正在努力构建从预警监测到主动出击的完整防御体系,应用最新技术,保卫地球安全。

在地面上,光学望远镜和雷达可以有效观测逼近地球的小行星。

光学望远镜通过捕捉小行星反射的阳光进行识别、追踪,全球分布着数十座大型专业化设备。例如,美国夏威夷的泛星计划大视场望远镜可以扫描大片天区,我国紫金山天文台的近地天体望远镜则专注于高精度定位。在高灵敏镜头和先进算法辅助下,即使直径100米级的小行星在数千万公里之外仅能呈现微弱的光点,也难逃它们的“法眼”。

雷达向小行星发射无线电波并接收回波,可以精确测量小行星相对地球的距离、速度和三维结构,进而推算危险小行星的轨道参数。虽然雷达观测穿透性强,不受昼夜或气象条件干扰,尤其擅长分析较近距离的目标物理特性,但作用距离通常局限于数百万公里之内。

为了扬长避短,这两类观测设备“强强联手”:光学望远镜负责广域搜索和早期预警,雷达在目标小行星接近时提供精细数据。

相较于地面设备,太空观测系统造价昂贵,维护成本更高,但具备无大气干扰、全时段工作、覆盖范围极大等优势。比如,美国宇航局的近地天体广域红外巡天探测器自2013年以来探测到15.8万颗小行星,其中3.4万颗被首次发现,尽管近地小行星占比较小,仍可证明其工作高效。更强大的近地天体巡天望远镜计划于2027年底升空,有望成为首台专门在红外波段探寻近地天体的空间望远镜。这些太空观测系统与地面设备形成了立体网络,大幅提升了人类对“太空来客”的预警能力。

值得注意的是,人工智能技术迅猛发展正在革新小行星预警体系,尤其是处理海量观测数据时,展现出独特优势。观测系统每天会产生海量信息图像,人工智能技术有助于科研人员快速准确识别移动光点,大幅提升筛查效率,将小行星撞击地球的概率计算耗时从数周缩短至分钟级。

这经典三招构建护盾

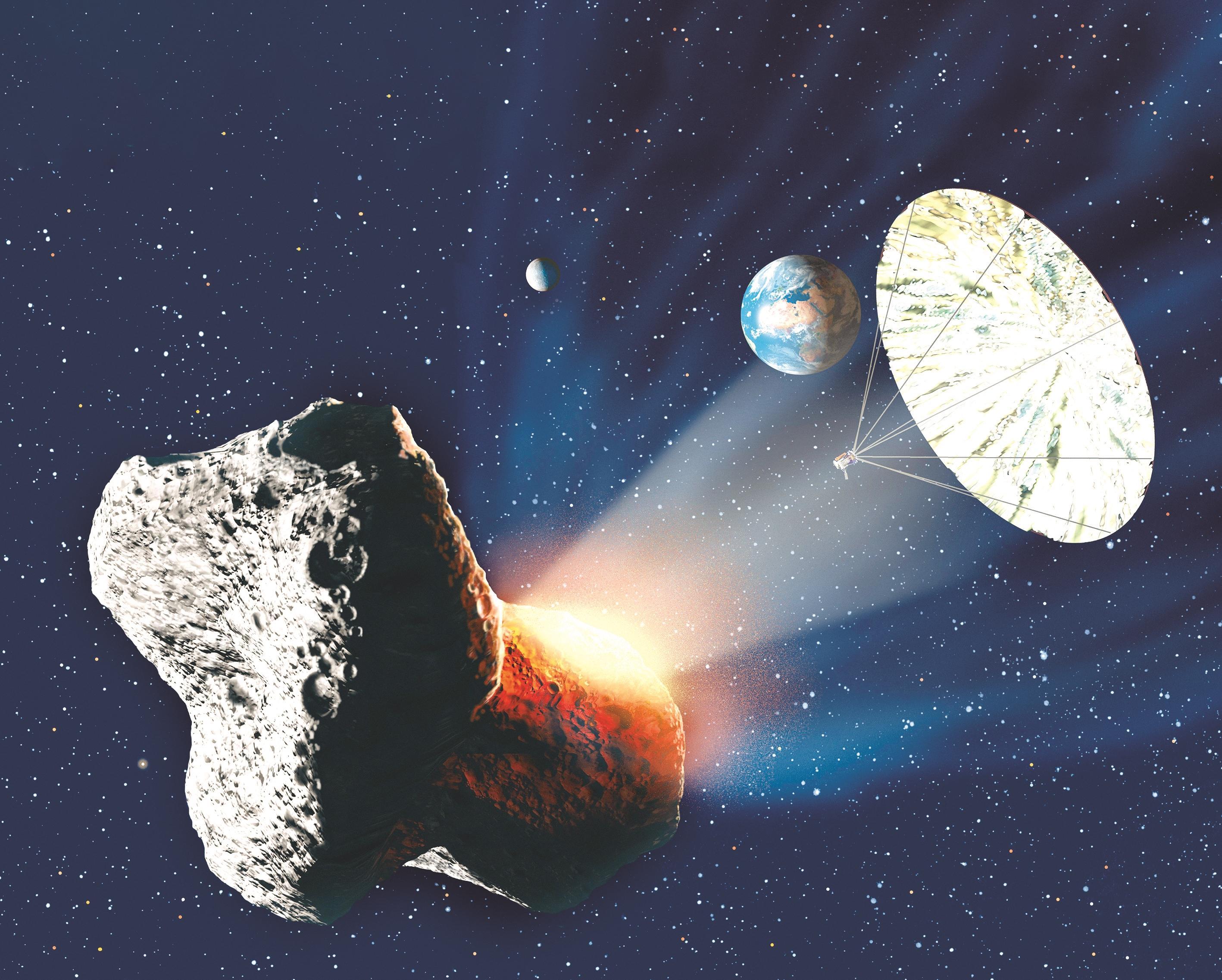

针对小行星对地球的潜在威胁,科研人员提出了一系列主动防御手段,适用于不同的小行星尺寸、轨道特性及预警时间。其中,经典的方法包括动能撞击、“引力拖车”和核爆偏离。

动能撞击是迄今人类唯一“实战”验证的“地球护盾”技术。其原理是航天器高速撞击小行星,瞬间改变其速度,再通过时间积累,使其轨道逐渐偏离地球。

2022年9月26日,美国宇航局的双小行星重定向测试任务航天器成功撞击小行星,使其轨道周期缩短32分钟,验证了技术可行性。

不过,航天器撞击引发的小行星速度改变量极小,往往需要具备较长的预警时间,才有机会显著偏转其轨道。模拟计算表明,想要有效偏转直径500米的小行星,有必要提前10年发射75个8吨级航天器进行撞击。

所谓“引力拖车”,就是航天器在小行星附近长期运行,利用引力作用,缓慢改变小行星轨道。从理论上讲,数吨重的航天器在距离直径100米级的小行星100米处盘旋飞行,持续引力牵引数十年,可以使小行星轨道显著偏移。

核爆偏转则是利用核武器爆炸摧毁小行星,或在小行星附近引爆核武器,“蒸发”小行星表面物质,推动其偏离轨道。这种方法更适合在预警时间仅有数周至数月的情况下使用。理论上,针对直径100米级的碳质小行星,单枚100万吨TNT当量的核武器就能摧毁。但核爆后会产生放射性碎片或小行星残骸,威胁仍不可忽视,因此需要精确计算。

星际防御 全球协作

未来,激光阵列、太阳帆与星际防御体系或将建成守护地球的“星海长城”。

激光阵列通过定向发射高能激光束,烧蚀小行星表面物质,并利用喷射产生的反作用力,努力改变其轨道。

美国加州理工大学科研人员提出过部署瞄准小行星的定向能量系统,采用模块化设计,不同级别的激光阵列尺寸从桌面大小到直径10公里。模拟测试显示,第四等级系统有潜力在一年内“融化”直径500米的小行星,第六等级系统甚至有望为星际航行提供能源支持。

太阳帆利用光子对帆面的压力,有望持续推动小行星偏离轨道,适合开展长期预防性任务。美科研人员曾提出,使用249公斤碳纤维网制成太阳帆,通过改变小行星吸收与反射太阳辐射的比例,调控其热力学状态,使其偏离轨道。我国科研人员正探索超薄柔性材料,提升太阳帆帆面反射效率。

防范小行星威胁是全人类的共同事业,有必要加强国际合作,充分调动资源,综合使用各种手段,构建星际防御体系。在联合国推动下,国际小行星监测网和空间任务规划小组于2013年成立。

未来,随着深空探测能源供应、量子通信等技术取得革命性突破,人类有机会构筑起攻防一体的“太空堡垒”。

综合《中国航天报》、潮新闻、央视