从南京外国语学校到北京外国语大学,后又赴法国巴黎留学获得博士学位,如今,邹凡凡已经在法国工作、生活了二十多年。这些年,邹凡凡专注于为少年儿童写作,创作了“奇域笔记”系列、“写给孩子的名人传”系列、“秘密之旅”系列等,作品深受中国和东南亚地区广大读者的喜爱。

来到法国后,邹凡凡喜欢上了逛博物馆,由此一发不可收,在巴黎博物馆联盟艺术工作坊担任指导老师,执笔“改变一生的博物馆之旅”系列节目脚本并客串解说,又写了“博物馆大冒险”系列。越是深入探索,邹凡凡越是意识到美学教育和通识教育的重要性。在她看来,比起门门考第一名,更重要的是从小培养孩子们对美的感知力,让他们看到更广阔的世界,建立起与世界的联结。

很多读者中小学时喜欢读邹凡凡的小说,长大一点后出国留学,会特意赶去法国看看小时候憧憬的作家。邹凡凡也非常珍视来自读者们的反馈,常常被他们感动:“一些小读者会受到故事中的主人公影响,选择学习特定的专业,想要成为更有力量的大人;还有读者告诉我,他们到书中出现的城市旅游,会想起故事里的场景;读者们考上大学、结婚也都会来跟我报喜。能在他们的成长过程中提供一些快乐和安慰,让他们获取一些知识,对世界产生更多向往,对我来说就是最重要的奖励。”

现代快报/现代+记者 姜斯佳

用孩子喜欢的语言输出知识

读品:你的科普作品“写给孩子的名人传”系列广受大小读者好评,也获得多个奖项,其中涉及历史、科学、艺术等不同领域的十几位名人,这个名单最初是如何确定的?具体创作时,你是如何将硬核的知识,转化为幽默的脱口秀式表达的?

邹凡凡:“写给孩子的名人传”系列现在出了16本,但其中不只是16个名人。就像奥运会入场式,封面上的这16位名人像是前面举旗子的,他们是一个时期有代表性的人物,后面其实跟着很多人,比如在《达·芬奇与文艺复兴》中,除了达·芬奇,还涉及文艺复兴时期的众多天才大师。这套书最初的定位是以天才大师为节点,向青少年读者介绍人类的近现代文明史,所以有些人是必须谈到的。谈到人类文明的进步和发展,牛顿、爱因斯坦这样的重点人物是绕不开的。此外,肯定还会有一些个人的情感因素在,比如《福尔摩斯与侦探小说》,这本的代表人物按理说应该是柯南·道尔,选择福尔摩斯是因为他名气更大,这个文学人物已经如此活灵活现,他在伦敦甚至有故居,还挂了“福尔摩斯在此居住”的牌子。

“脱口秀”的说法略有点夸张,就是用比较轻松幽默的方式表达。一个人怎样才算真正理解了某件事情?就是他能用别人也能懂的语言把事情复述出来,这是物理学家费曼强调过的学习方法。比如写《达尔文与生命密码》的时候,我先读了译林出版社出版的《物种起源》。大家都知道物种起源,有的小朋友就会问“既然物种会演化,那为什么关在动物园里的猴子、猩猩没有变成人?”“如果这样演化的话,那海里面以后是不是就没有鱼了,鱼都进化到陆地上去了?”这些看似很简单、很有童趣的问题,你要真正回答出来并不容易。我在写作过程中,也会咨询各个学科真正专业的人,和他们讨论后,再看怎么用孩子能够理解的方式表达出来。

读品:你的“秘密之旅”系列、“奇域笔记”系列都是带着孩子们在悬疑解谜中了解世界各地的历史文物、文化古迹,有人将这些作品概括为“旅行悬疑少年小说”,最初你是如何萌生将悬疑与历史普及、少儿小说相结合的创作灵感?

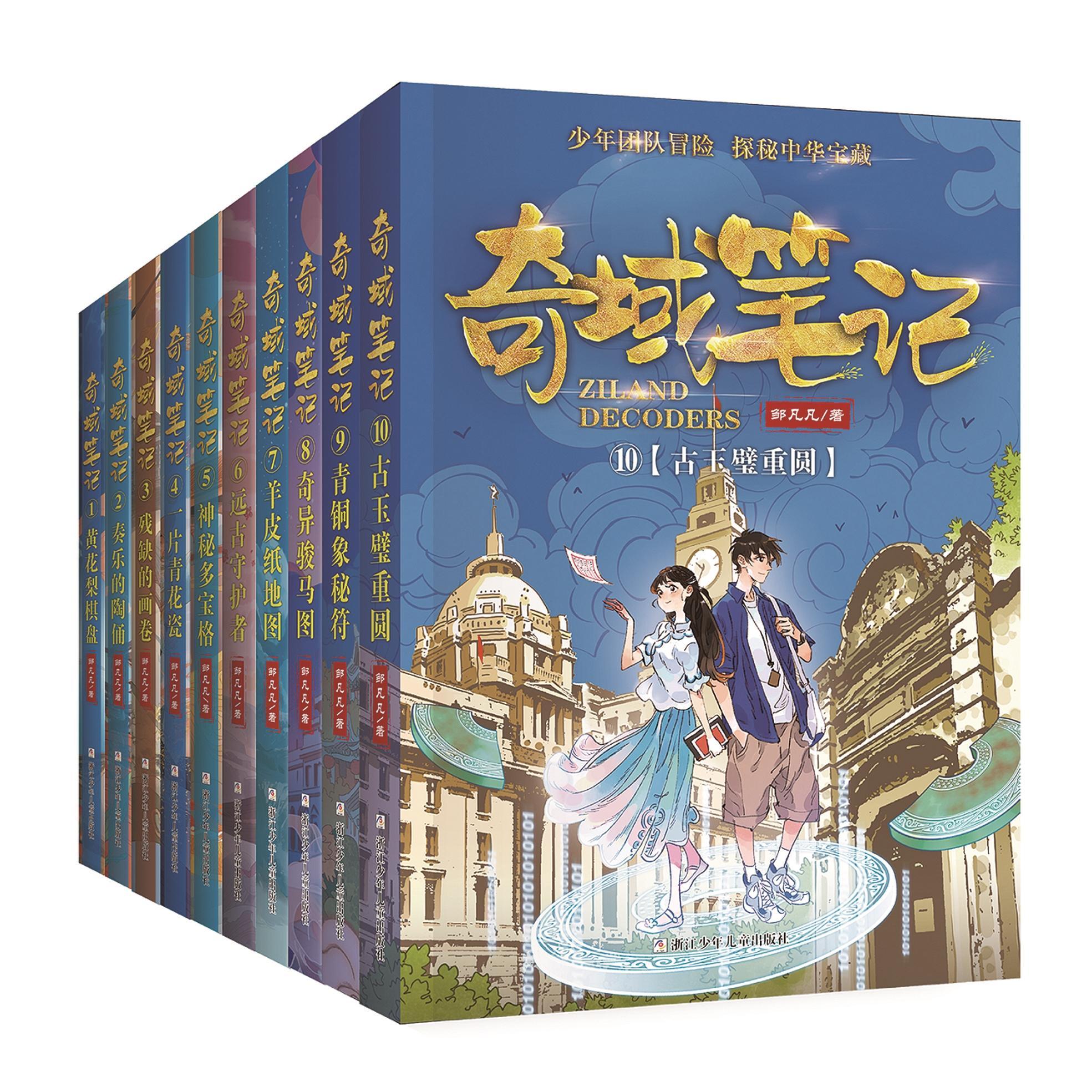

邹凡凡:“秘密之旅”三部曲是中国孩子在法国、英国、意大利的冒险故事。因为我本身就是一个中国人在欧洲求学、工作和生活,这三个国家恰好是我个人最熟悉和最喜欢的欧洲国家。这套书陆续出版的过程中,就有读者来问我会不会有在中国的冒险故事,所以几年之后我就开始写“奇域笔记”系列,第一辑共有10本,都是与中国文化相关的冒险故事,但是在地域上并不局限于中国的城市,比如写到丝绸之路、流失海外的中国国宝等等。

我想以世界的眼光写中国,写中国文化与世界的联结以及在世界上的地位。举个例子,《奇域笔记:一片青花瓷》的故事发生在伦敦,如果写中国瓷器仅仅局限在景德镇之类的国内城市,那是对中国瓷器重要性的严重低估,因为中国瓷器的影响力是世界性的,且超越了文化和商业的范畴。少年人应该心怀世界,人类文明本来就是互相影响、互相碰撞的,当孩子们看到这些不同和相同的时候,思考问题的方式就不会局限在单一的维度。

读品:你的创作同时兼顾了非虚构科普作品和虚构类小说,两种类别的创作是否会相互渗透影响?

邹凡凡:我个人其实还是更喜欢写小说,相较于人文科普,小说可以发挥想象力,自由度比较大。故事中也会涉及历史、科技、文化等各个领域的知识点,可以说每翻一页都是“梗”。如果小说情节能引起小读者的兴趣,他们会自主去挖掘、去拓展。这是我觉得正确的学习方法。当然,不管“秘密之旅”也好,“奇域笔记”也好,我的初衷很简单,就是写有趣的故事、大家爱读的故事。如果在有趣的故事基础上,还能同时有文化、有格调,那是再好不过了。

写得好的儿童文学成人也能读

读品:在儿童文学、儿童科普创作领域深耕多年,你如何看待儿童文学与成人文学之间的界限?

邹凡凡:“儿童文学”这个词本来就比较宽泛,你要说适合18岁以下的孩子读,但3岁和17岁完全是两码事,这中间其实可以细分成很多阶段。所谓的儿童文学,是根据特定年龄儿童的认知特点、情感需求来创作,既要符合他们的理解能力,又要帮助他们思考。儿童文学不是成人文学的简化,不是说把一个写成人文学的作家拉过来,让他写一个以小孩为主人公的小说就是儿童文学。当然,像《小王子》这样的经典作品,你说它到底是儿童文学还是成人文学?二者间的界限也不是那么绝对的,写得好的儿童文学成人也能读。我的写作一般是面向青少年的,我觉得写给这一阶段孩子的作品,在中国还是比较缺失的。

读品:在你看来,美学教育、通识教育对青少年成长的重要性体现在哪些方面?

邹凡凡:我觉得美学教育主要是培养对于美的感知力,可以是自然之美、器物之美、运动竞技之美、文字之美等等。对美的感知力也是想象力、创造力,是表达的能力,这意味着从此你不再是一个针扎不进一般迟钝的人,而是能够感觉到自己与世界的联结、丰富而柔韧的人。

我每次回到南京和朋友们吃饭,只要他们有孩子,十句话之内一定会讲到“如今的孩子真是太苦了”。除了作业多之外,许多孩子看不到自己拼命刷题的意义。我觉得小朋友真的需要去接触大自然,去接触世界,去了解古往今来的历史。由此,他们才会想到自己其实是人类发展长链上的一环,才会更加爱自己,内心会更坚强,才能更好地面对这个世界。

我也一直倡导通识教育,也是因为现在学科越来越细分、大家越学越窄,经常出现理科生缺乏人文素养、文科生缺乏理科常识的现象,但学科知识之间其实并没有一堵墙。我们需要有跨学科的思维方式,要有整体的知识框架,要有独立思考、批判性思考的能力,面对一个问题,要能多角度地分析,而不是只有单一的视角,那样会很狭隘。通识教育讲的是“打通”,不仅是学科的打通,也是“内外”的打通,在培养自省力的同时具备成为世界公民的意识。

读品:你之前也被文化教育机构邀请在线上讲课,你了解到当下孩子的阅读需求是什么样的?

邹凡凡:经常会有家长说,“我的孩子只偏爱读某一类型的书,或者读那些‘不太正经’的书,怎么办?”我每次都会说,你要先把孩子的阅读兴趣培养起来,如果小孩只读兵器类的书,或者科幻类的书,你就让他读好了,其实并不存在什么“必读书”。人类从生下来开始,其实就本能地对不知道的东西、新奇的知识充满兴趣。如果孩子在很小的年龄,就被强迫去读一些对他们来说过难过深的名著,反而会把孩子的阅读胃口破坏掉了,他以后就再也不想翻书了。

较小年龄段的孩子可能会更喜欢一些互动性比较强的书,比如有设计感的书、绘本、有声书等等。现在又有一些人过分强调绘本的重要性,觉得只要是儿童文学就要配上插画、图解,我觉得也大可不必,随着年龄增长,孩子们的阅读会自然而然从更多图画过渡到更多文字。绘本也好,漫画也好,会把故事的人物、场景都明明白白画出来,但是文字里的想象空间是无限的。此外,现在碎片化阅读越来越多,我觉得一定要在孩子年龄还小的时候磨一磨他们的性子,让他们能坐得住,能读得下去纸质书,少接触电子产品,千万不能让他们在阅读初期就总是被打断注意力。

情感和想象力可以跨越文化

读品:你的多部作品在马来西亚等海外华人社区引发热烈反响,你认为华文儿童文学的“国际化”需要注意哪些方面,如何克服跨文化传播的“水土不服”?

邹凡凡:华文作品在东南亚地区的传播,比起在欧美地区遭遇的隔阂更少,因为那边主要还是以华人社区为主,读者们可以直接读中文。抛除其他因素,与当地读者交流时,我能深刻地体会到海外华人对中华文化的热爱,以及对传承的重视,像“奇域笔记”这样的作品会激起他们心中的共鸣。

不光在用中文阅读的地区,在全世界范围内,儿童文学的核心情感和想象力也是可以跨越不同文化的。就像我们读到西方那些经典的儿童文学,尽管那些魔法、妖怪、公主王子的设定都是我们不熟悉的,但是我们读起来完全没有障碍,主人公成长历程中的亲情、友情、好奇心、冒险精神,这些都是共通的。只要作品真正写得好,那些表象的东西反而会让外国的小读者觉得有新奇的异域感,是会加分的。

读品:除了创作之外,你还翻译了《小王子》等著作,翻译是否会反哺你的创作?在翻译时,你如何平衡对作品的还原与自己的主体性?

邹凡凡:我翻译的东西不多,以英翻中为主,法翻中若干,主要翻译了一些绘本。在翻译的时候,我觉得首先要选择那些自己喜欢的、风格与自己比较贴近的作品,比如《小王子》的文字就很轻盈,不会特别拗口和深奥,与我本人的风格比较贴近。翻译之前我会通读几遍,对作者遣词用句的方式、语言的风格形成一种感觉,在翻译的过程中,真的会自然而然地被原著作者的风格带着走,也不可避免地会体现出我个人的风格,但我觉得这非常自然,也没有必要去回避。

读品:接下来有什么创作或其他工作计划?

邹凡凡:我还是会继续走现在的道路,专注为少年儿童创作。“写给孩子的名人传”系列每一本里面都涉及中国的伟人,但是没有出现在封面上,近期我们也考虑即将出版的4本都以我们中国的名人打头。“奇域笔记”目前我在写第二辑,已经写了两本,可能是非遗相关的内容,故事上我觉得会更好看。此外还会有一些小的拓展,比如绘本,比如一些单本的创作。还会进行其他类型的尝试,比如纪录片,“奇域笔记”未来也有可能会出舞台剧或精品短剧。希望以多种多样的形式,与少年儿童、家长进行更广泛、深入的接触,共同贯彻我们的教育理念。

邹凡凡

江苏南京人。博士,作家,少儿通识教育专家。代表作“奇域笔记”系列、“写给孩子的名人传”系列、“秘密之旅”系列、“博物馆大冒险”系列、《兰园》等,另有译著和电视纪录片作品若干。作品获桂冠童书奖、冰心儿童图书奖、曹文轩儿童文学长篇佳作奖、江苏省优秀科普作品奖等。