□徐海

乙巳正月底,天气无常,冷热急剧转换。久旱逢霖,在春雨淅沥之际,蒋迪安同志遽归道山。泰山颓、哲人萎!

大地春暖,似乎在静候这位一生将自己奉献给出版事业的巨子。

蒋迪安老局长是风云于上世纪80—90年代江苏乃至中国出版界的重量级人物,今人已极度陌生,我在此略叙先生生平,显得极有必要。

1

老蒋局长生于1935年,一口正宗南京话。记忆中他和我讲过,他出生在朝天宫附近。1953年至1955年在扬州苏北师范专科学校学习,1955年在江苏省委宣传部参加工作,后任江苏省委宣传部指导员,1969年开始从事出版工作,任江苏省出版发行局、江苏人民出版社编辑、科技编辑组组长,1976年任江苏人民出版社副社长、副总编,1979年任江苏科技出版社副社长、副总编,1983年任江苏省出版总社副社长、党组成员,1985年任江苏省出版总社副社长、党组副书记。1986年8月起,任江苏省出版总社社长、党组书记,开始了引领江苏出版辉煌壮阔的十年之路。1987年12月局社合一,他任江苏省新闻出版局局长、江苏省出版总社社长、党组书记。1996年12月退休,2025年2月27日下午离世。

较远年代我故意忽略了月份,离今日越近,我越详细记录。我之所以这么唠叨,将官方认定版本直接搬上,是因为想为后来者研究老蒋局长留存一份真志,这是十分必要的,也是我的信念所在。

老蒋局长对江苏出版格局形成的影响极大。凤凰出版传媒集团之前是江苏出版集团,江苏出版集团之前是新闻出版局、出版总社局社合一的体制。集团外的江苏出版也有特色,但规模小,说老蒋局长对江苏出版四十年的影响,无论从文本上还是从逻辑上都说得过去。

老蒋局长是接过高斯老局长的班领航江苏出版这条大轮的。高斯老局长是新四军中的大才,思想开放,耿直独立,笔力甚健,著述甚多,《译林》杂志就是在他的任内创刊的,并于1984年完成了江苏人民出版社相关编辑部的独立建社之路。如果不是高斯老局长,《译林》杂志命运如何真的很难说,开刊首期就因为登载《尼罗河上的惨案》而遭遇风波,但竟然得以毫发无损地继续办刊,这在当时是个奇迹。译林出版社是在老蒋局长手下于1987年成立的。各省由一家人民出版社分裂成文艺、美术、古籍、少儿等出版社是1980年代初期全国的共同变局,奠定之后至今基本未变,但江苏在数年之后新成立一家专事外国文学的出版机构,在全国极其罕见,除了译林创始人出色的工作能力和活动能力外,与老蒋局长的远见卓识密不可分。今天在全国口碑极佳的译林出版社成为凤凰出版的当家品牌,不应忘记老蒋局长和李景端社长。外国文学、人文社科是今日凤凰的优势板块,当然,生命力旺盛绵久的“海外中国研究丛书”,也是从老蒋局长时代的1988年开创的。我们不会忘记具体的社长、编辑以及数代人的接续,但译林和“海外中国研究丛书”这样当初颇具风险的重要单位和重大项目能在哺育期安全度过、在生长期朝气蓬勃,离开当时的生长环境,那将是南柯一梦。

现在我们都知道专业分工的重要性,今日凤凰各出版社在自己熟悉的领域辛苦耕耘,虽然个别选题冲突和争抢难以避免,但各社基本不会发生大的方向上的冲突,回溯到1980年代中期,各社刚刚脱胎于苏人社母体,人少、选题少,之间常常发生争执,需要极强的协调力。我在1988年入职省新闻出版局和出版总社版权处,和当时的编务处(后来改称图书处,也就是现在的出版部)合署办公,常常见到分家后的新人、新事、新矛盾需要编务处协调。老蒋局长费心费力颇多。

2

老蒋局长目光如炬,见解远大。1980年代后,对一般性的文化传承的超大工程重要性的认识和推动的落实,在其他省份和中央级出版集团并不鲜见,细数老蒋局长这方面的贡献有待后来者整理,但老蒋在三个方面有他们难以企及的影响。

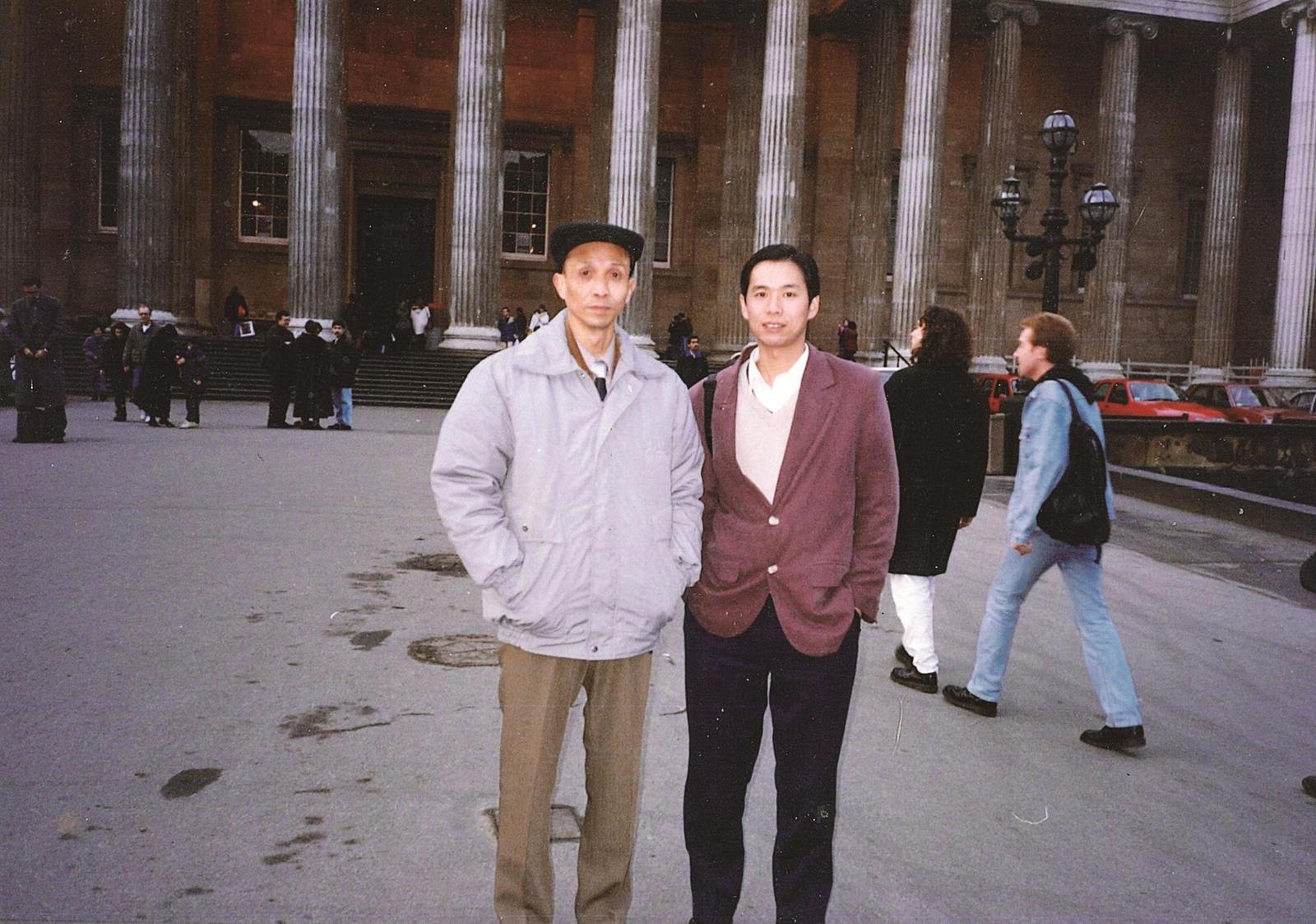

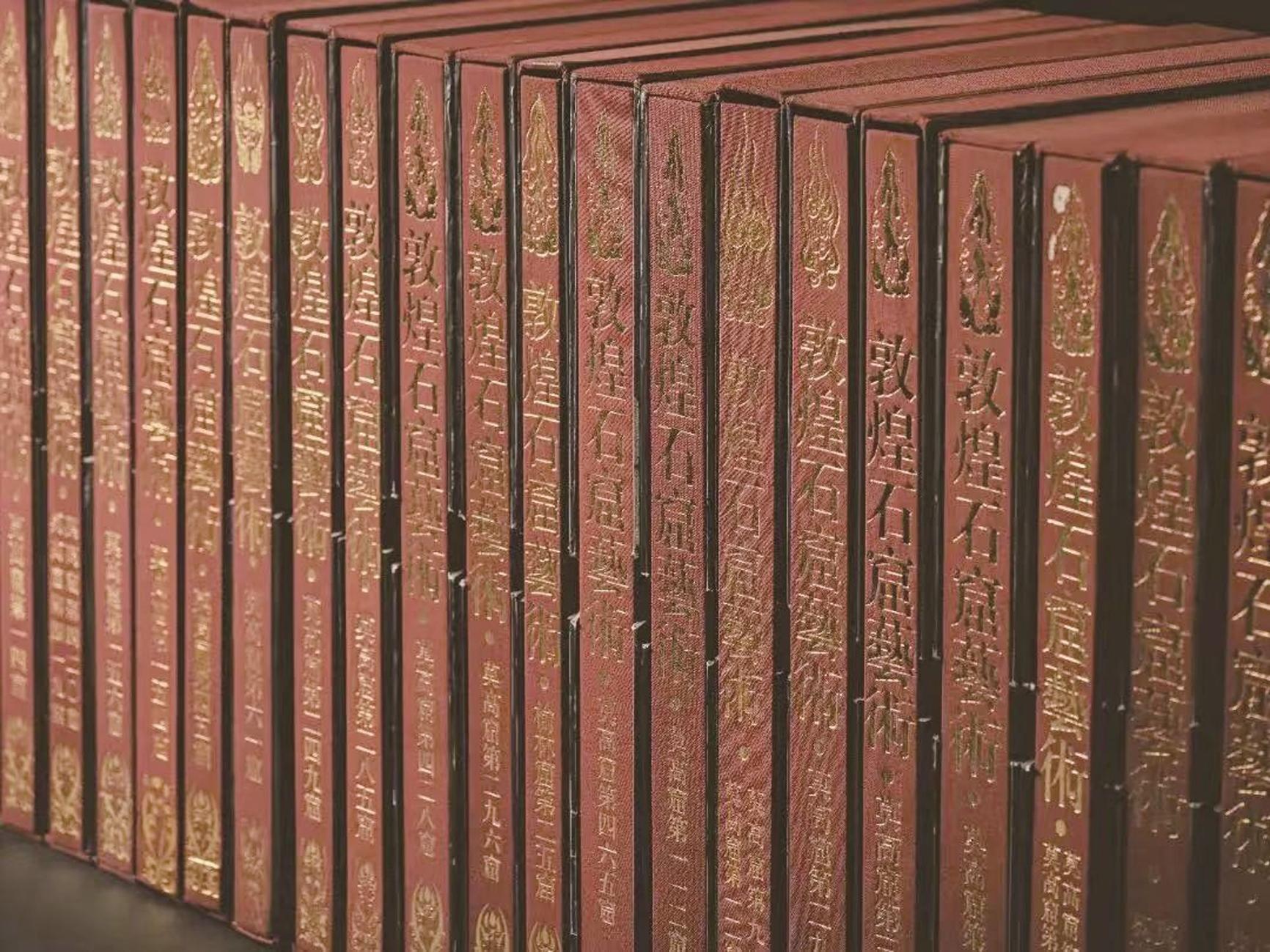

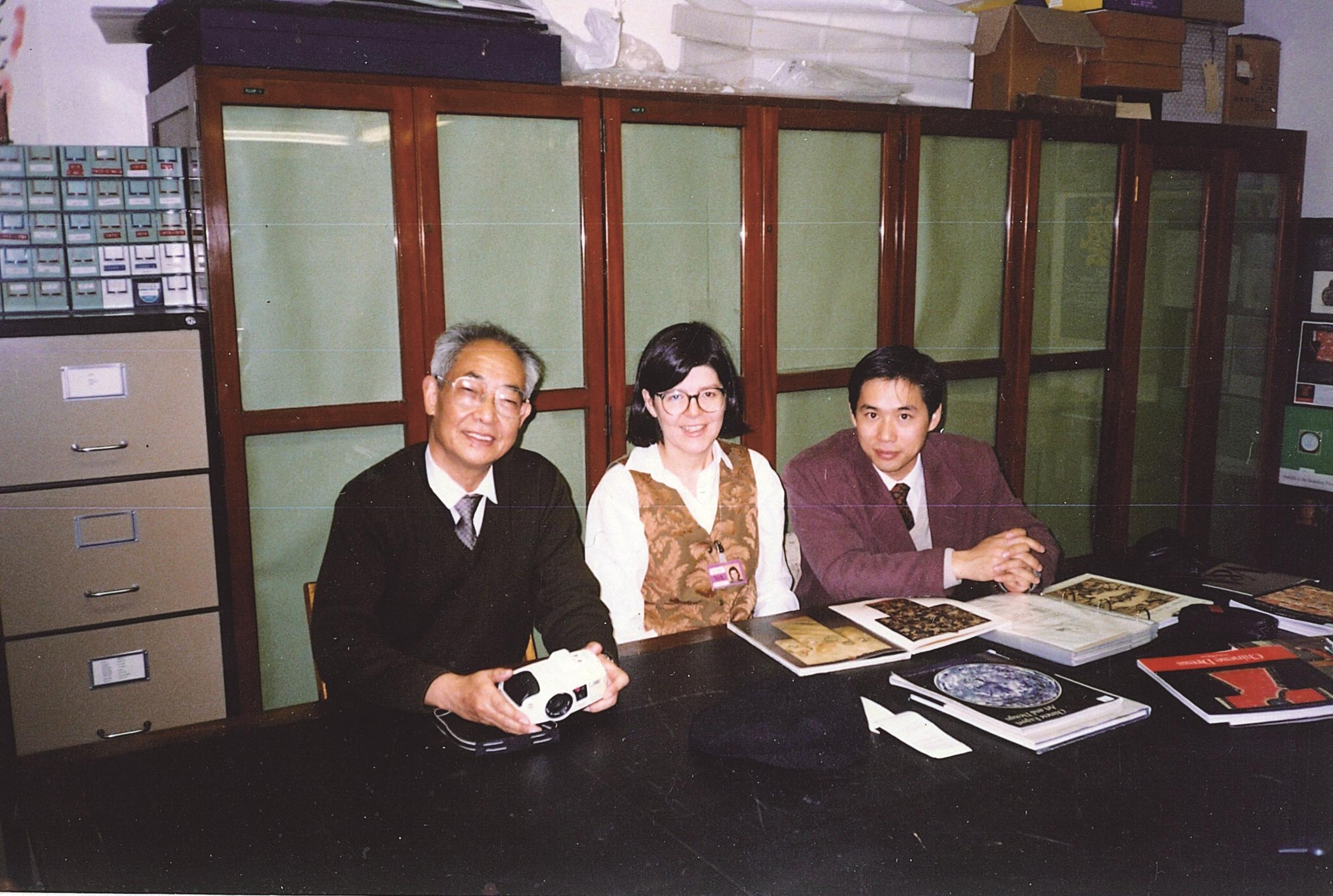

一是敦煌选题出版。老蒋局长是较早认识到敦煌文化的重要性并身体力行推动壁画和文献出版的人。他在任上推动江苏美术出版社、江苏古籍出版社出版了大量敦煌壁画,我记得他曾说过要将敦煌壁画“一窟一册”地出版,虽然后来者没有做到一窟一册地出版,但规模也足够庞大。成品巨制曾在40年前的香港书展上推出,连同壁画摹本的展览,曾轰动香江。除了壁画外,老蒋曾雄心勃勃地准备出版英藏敦煌文献。在当时中国社会科学院宋家钰先生的牵线下,1993年12月,蒋先生带领江苏古籍出版社时任社长高纪言和我三人前往伦敦,与英国图书馆中文部主任、汉学家吴芳思(Frances Wood)进行了近10天的长谈,并签署了合作协议。也是在这次出访中,我第一次从吴芳思口里听到了她对当时还是年轻人的荣新江赞不绝口。我当时27岁,作为全程翻译,也参与到这个项目的论证,见到了一批英伦汉学家,受益匪浅。这个协议后来并没有得到履行,是因为老蒋局长和高社长都纷纷退休了,直到一二十年后,我才发现这些文献由其他出版社断断续续地出版,我也觉得十分后悔。今天凤凰美术出版社、译林出版社、凤凰出版社甚至江苏人民出版社都出版数量庞大的优质敦煌图书,特别是译林出版社超级畅销、获奖无数的《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》,不能不归结于老蒋一代人对敦煌的痴迷。但当今编辑已经不会将他们联系起来,盖因老蒋种植的基因已深入一代代凤凰人而浑然不知。

老蒋局长对敦煌选题的做法是基于他对两个方面的深思熟虑。一是敦煌壁画在西北,西北有文化资源,但人力资源和资金资源缺乏,两省优势可以互补;二是敦煌文献在国外,必须尽快到国外去挖掘。

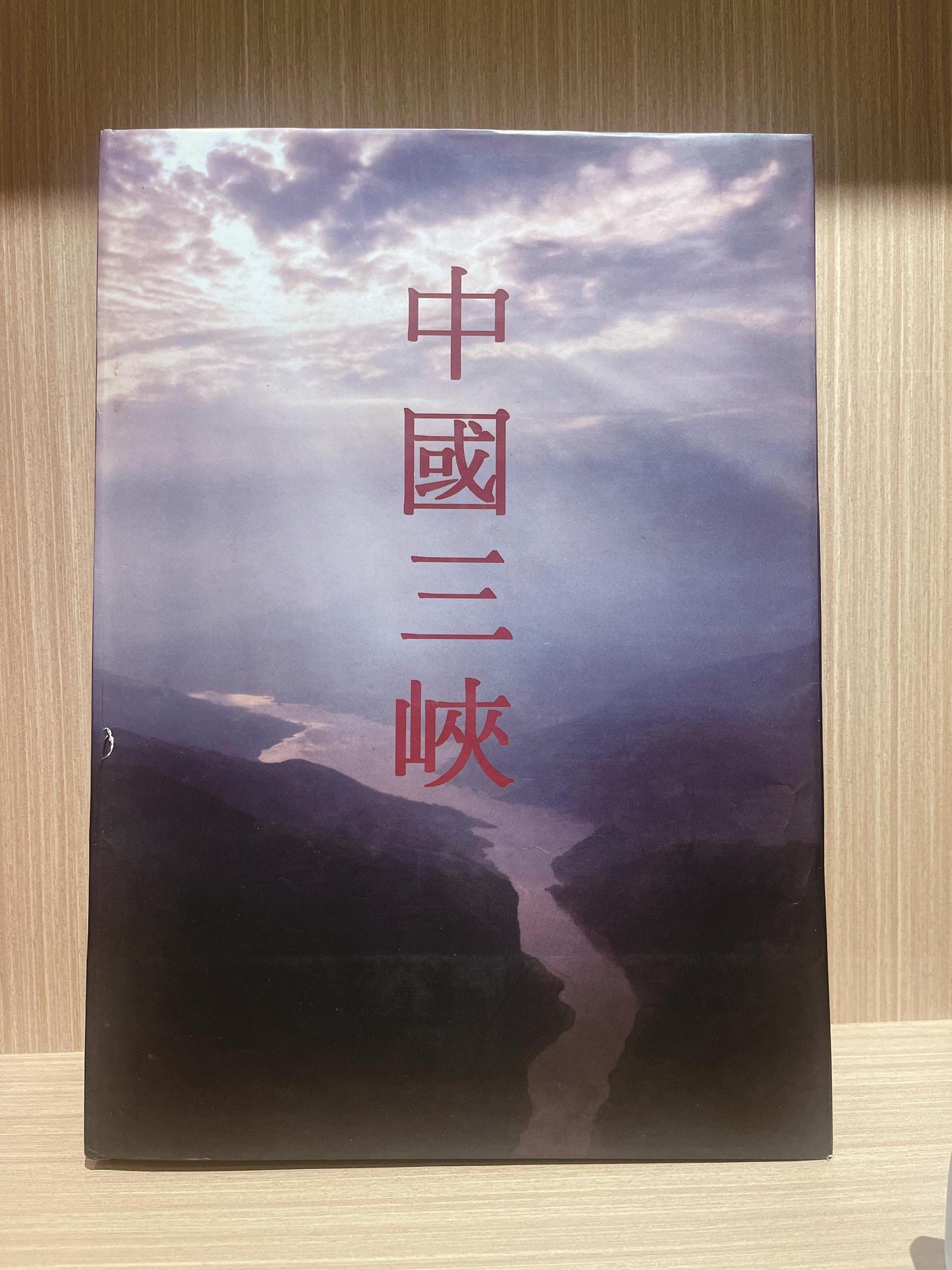

二是长江三峡资源选题。上世纪90年代国家决定建三峡大坝。随着长江三峡工程的兴建,抢救性发掘埋藏在三峡库区的地下文物已成燃眉之急。在这个重要关头,老蒋局长展现了他对稀缺资源的极度敏感和珍视。他组织了三峡出版小组,腾出高云岭56号原省新闻出版局法式小楼,调度各种资源集中会战,并拨付20万元图书出版经费,支付每位摄影师1000元拍摄经费,组织全国上百名左右的一流摄影师深入三峡,与时间赛跑。一两年后,当大型画册《中国三峡》在海内外书展展出时,瞬间成了观众瞩目的焦点,成为当时全国出版界的佳话。

三是大力出版引进版图书。改革开放后,中国对世界打开了大门,世界也向中国展示了文明的多样性。今日大力倡导的文明互鉴,在当时已成为出版人的自觉行动。老蒋局长和当时的江苏少年儿童出版社一批人参加了意大利书展,回来后就在出版系统进行反复动员,要求大力引进国外优秀科学和艺术类图书。大概是国外优质的图书从内容、形式到印制都令他吃惊的缘故,他不断地向我们展示他带回来的美轮美奂的图书,从成本测算、版权引进以及市场预估都与大家共同研究。我作为版权处工作人员,见证了他对精品的如饥似渴,并参与了版权引进体系的建制。我曾经跟随他到英国,他在英国国家艺术馆流连忘返,特别是在印象派大师作品前驻足良久,不忍离去,并购买了上下两册《印象派作品集》沉重地背负回家。今天,我毫不怀疑,在他的遗物中,一定有这套书。

3

除了在文化出版上的贡献外,老蒋局长的商业理念和市场开拓往往被人忽视。单就对资金的价值认识,当时在全国出版系统中绝无二人。现在凤凰集团有专门的二级全资子公司凤凰财务公司,便起源于老蒋局长将全系统资金集中统一使用并因此增效的做法。当年高云岭新闻出版局办公大楼的一楼东侧,曾经是我办公的版权处和图书处,后来老蒋局长让我们上楼,一楼组建了总社资金结算中心,中心主任是财务处的杨迎春。杨迎春已退休十几年,至今出版系统的同事都仍然叫他“杨行(长)”,他十分欣然地答应。当年他在职,外省代表来参观考察,每当我向他们介绍我们的“行长”时,我都能明显地观察到外省出版同仁的木讷表情。

老蒋局长是江苏首位韬奋出版奖获得者。几十来年,江苏有三位出版人获得韬奋出版奖(然后是陈海燕和傅梅),这使我对这个荣誉的光泽深信不疑。韬奋奖获得者不但要出好书还要育好人。老蒋局长对江苏出版四十年的影响,不仅仅是他做成的出版大事,更在于他育人、待人的优秀品质。老蒋局长是江苏文化的创造者,也是江苏文化特别是江苏出版文化的传承者和受益者。长期以来,人们只看到凤凰出版的图书泽惠士林,很少有人悟得凤凰出版人的优秀品质。这些品质影响了一代又一代凤凰出版人。这个品质的核心有两点,一是极度务实,二是极度宽容。大家都在一个极度务实和极度宽容的环境里生长生活,倍感温暖。

陈云同志曾写过:“不唯上、不唯书、只唯实,交换、比较、反复”这十五字真言,其谓江苏出版人乎?我亲历了凤凰出版近40年,发现凤凰出版人踏实谦虚,极少喊口号。他们直面现实,并根据现实的逻辑性去交换、比较、反复,从不做好高骛远、做自己力所不能逮的事情,绝对不会照搬教条。他们不会冲动地做一时看不清楚的项目。当然,这也是江苏文化保守的一方面,会错过先发机遇,但正是这种保守的品质,让我们避免翻车甚至造成灭顶之灾。

我曾在拙作《出版的正反面》中写过,对运行正常出版社的无为和对非正常运行出版社的有为,是管理出版的正确方法;对运行正常出版社的有为和对非正常出版社的无为,大大有害于出版业。这个结论,是基于我对出版业近40年观察的结果。但如果我不是供职于江苏出版业,我是不是可能会成为一个爱打爱闹的“小闯将”?我自己并不能保证。

4

前文我曾提到我随老蒋局长出访英国商谈敦煌文献。我们刚下飞机,老蒋局长就和我们到东四南大街85号的前国家新闻出版署。到了一楼,他和我说:“你在一楼,我上去找署长于友先。”在回南京的火车上,他告诉我说他向署长建议,国家要花一大笔钱,收购海外敦煌资产,同时加大敦煌文献出版的支持力度。这个建议,正是基于他在伦敦看到散落在海外各地敦煌文献原件和出版物现状,特别注意到日本与我国台湾大量的缩微胶片对文献的保存。读者须注意,那是1993年。我也曾听多人说起,出版署开全国各种座谈会,如果蒋迪安局长尚未发言,署长都不会先讲话。

我发现自高斯老局长开始,那些执掌凤凰出版的众多出版人和社长都具有“听德”。他们十分耐心地听作者、读者、编辑讲。我曾经历过一次书展筹备会,老蒋局长等都在,主持设计的著名画家、装帧大家潘小庆大声并理直气壮地批评领导已经认同的展陈设计,老蒋局长自始至终都在认真听,从不插话。到最后,他说了几个字:“按潘小庆讲的办。”潘老因为个人原因在不同的出版社流动,其间不断得到老蒋局长他们的暗中关照,潘老数年前已经过世。还有一次,数位领导一起反映江苏美术出版社著名装帧设计师卢浩拖拉,影响了一部大工程的出版进度。老蒋说:“对。卢浩的作风是拖拉,但他是人才,他会拖拉成精品。”

还是说我和在他国外出访。上下飞机、地铁和汽车,他拎着沉重的行李,我每次企图帮他拎包时,他总是两眼疑惑地问我:“我有手有脚,为什么要你帮我拎行李?”

大家可能注意到,在全文中我总是用“老蒋局长”这样的称谓,而不是“蒋局长”或“蒋老局长”。其实,在平常语境,大家都称他“老蒋”。他在大会小会上,包括对我,都反复提醒不要叫他“蒋局长”,他不喜欢这样的称呼,他希望大家都叫他老蒋。与他平辈者,有时候就直呼他老蒋,只是我们后辈不敢。

然而,不管如何称呼,老蒋局长是我们这辈人终生难忘的伟大的出版家。他虽远去,但他的基因牢牢根植在我们身上。

(作者系凤凰传媒总编辑)