3月20日记者从中国科学技术大学了解到,学校科研人员潘建伟、彭承志、廖胜凯等与国内外多个科研团队合作,在国际上首次实现量子微纳卫星与小型化、可移动地面站之间的实时星地量子密钥分发,在单次卫星通过期间实现了多达100万比特的安全密钥共享,并在中国和南非之间相隔12900多公里的距离上建立了量子密钥,完成对图像数据“一次一密”加密和传输,为实用化卫星量子通信组网铺平了道路。

“在一个晴朗的夜空,我们看到中国卫星闪烁的绿色光芒,随后地面站检测到信号,通信成功了!”南非斯泰伦博斯大学量子计算教授弗朗西斯科·彼得鲁乔内在接受采访时,如此回忆中国量子卫星首次连接到南半球地面站的场景。

中国和南非科研人员合作的论文20日发表于国际著名学术期刊《自然》,研究团队报告在相隔12900多公里的距离上通过卫星实现量子密钥分发,为实用化卫星量子通信组网铺平道路。

参与实验的南非科学家表示,这是南半球首次开展卫星量子密钥分发实验,在2025年“国际量子科学与技术年”,与中国的合作更显科技促进人类共同发展的意义。

据新华社

实现全球范围量子保密通信

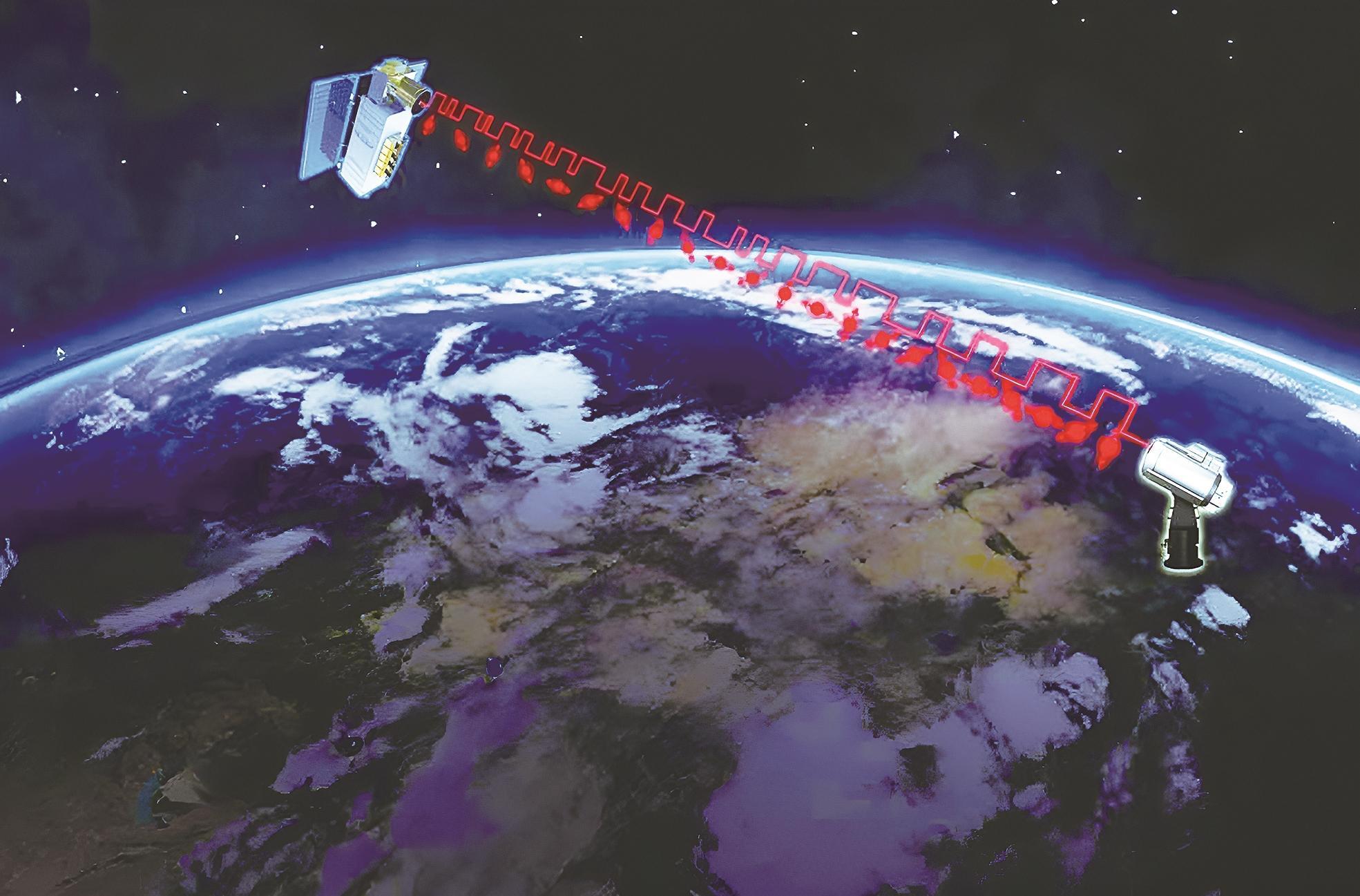

基于量子密钥分发的量子保密通信,是迄今唯一可实现“信息论可证”安全性的通信方式,将大幅提升现有信息系统的信息安全传输水平。利用卫星平台进行自由空间量子密钥分发,能够突破光纤等传输限制,实现全球范围的量子保密通信。

此前中国科研人员利用“墨子号”量子科学实验卫星首次实现了星地量子密钥分发,然而其成本高、覆盖面有限。科研人员尝试发射造价更低、身材更“苗条”的微纳卫星,多颗组网构建高效率、实用化、全球化量子通信网络。

2022年7月,中国发射国际首颗量子微纳卫星。“这颗微纳卫星的成本只有‘墨子号’的二十分之一,卫星自重、载荷重量也降低约一个数量级,但光源频率提升约6倍。”廖胜凯说,研究团队同时升级了小巧轻便的地面站系统。

此次,量子微纳卫星与中国济南、合肥、武汉、北京、上海以及南非的斯泰伦博斯等地面光学站建立光链路,实现实时星地量子密钥分发实验。以卫星作为可信中继,研究团队进一步实现了地面相距12900多公里的北京站和南非斯泰伦博斯站之间的密钥共享和数据中继。

这一研究工作为未来发射多颗微纳卫星构建“量子星座”奠定了坚实基础,不仅为大规模实用化量子通信网络的建设提供了关键技术支撑,更为量子互联网的全球部署开辟了新的发展路径。

3月20日,国际权威学术期刊《自然》杂志在线发表了这一成果,审稿人称赞此成果是“技术上令人钦佩的成就”“展示了卫星量子密钥分发技术的成熟”。

跨越南北半球:“激动人心”

“那是非常激动人心的时刻。”参与这项研究的彼得鲁乔内回忆说。斯泰伦博斯大学工程楼的屋顶上,建了一个地面站与中国的卫星通信。这里的环境合适,湿度低,天空经常晴朗无云。就在一个晴朗的夜空,地面站接收到了卫星信号。“我们尽情庆祝,共享大餐。”

本项研究利用了中国2022年发射的世界首颗量子微纳卫星“济南一号”,与之前已闻名世界的“墨子号”量子卫星相比,量子微纳卫星的成本更低,多项性能更高,同时地面站也变得小型化、可移动,从而方便部署。

斯泰伦博斯大学物理系高级讲师娅西拉·伊斯梅尔分享了她最难忘的时刻。本次实时星地量子密钥分发实验持续多个夜晚,在单次卫星通过期间实现了多达100万比特的安全密钥共享。那个晚上,她和中国同事围坐在电脑旁,眼睛紧盯着屏幕,实时监控卫星通过时生成的密钥率。“当密钥率突破100万比特时,我们非常兴奋地跳起来,这是我们从未想过能达到的数字。”

量子科技发展:合作“双赢”

“我们非常自豪能够与中国合作。”彼得鲁乔内说,中国在量子通信等领域处于世界领先地位。南非专家与中国同行合作有助于提升自身的专业知识,同时也作出了自己的贡献,可以说是一种“双赢”。

他指出,这次是在南半球开展的首次卫星量子密钥分发实验,说明南半球没有被排除在未来的相关技术进展之外。如今,量子科技正在催生一系列新兴产业,这是加入新的产业革命的良机。通过与这一领域的佼佼者——中国合作,南非可以拓展相关知识,培养新型人才,创造更多就业机会。

这次跨越上万公里的量子通信实验成功,意味着未来可以发射多颗微纳卫星构建“量子星座”,在全球部署具有良好保密性的量子通信网络。伊斯梅尔说,这是相关领域研究人员的共同目标,“要完成这个目标,需要国际合作来保证建设全球性的量子网络。”

今年是量子力学诞生100周年。联合国教科文组织宣布今年为“国际量子科学与技术年”,目的包括促进量子科技与社会的结合发展。

彼得鲁乔内表示,当今世界面临种种挑战,而科学是应对挑战的重要工具,人们在科学合作中也可以加深彼此了解。“我希望能通过加强量子领域的国际合作,帮助建设一个和平繁荣的世界,共同应对全球挑战。”