□陈统恩

知道于兆松的名字是近年来部、局举办的几次书画比赛,真正接触到他本人并且感知他的作品,还是负责公安边防文联工作之后。筹备组织的几次活动,兆松都是积极参与者,使我对他有了更深刻的印象。

如果依照平常人对于画家的印象,于兆松确实少了点画家的“范儿”。他是一名军人,外表眉清目秀,沉稳寡言。有时甚至可以用“羞涩”两个字来形容他。我总认为,一个不大爱说话的人,其内心世界应该是更加丰富的,对这个社会的理解,也更加敏锐和透彻。对他的了解多了,还是能从他身上感受到一种散淡隽永的艺术气质的。他的生活很简单,除了工作,就是画画。他一直居住在喧嚣的城市里,却一直对大街上的灯红酒绿没有兴趣,他曾经十分羡慕陶渊明那样的生活方式,但他也知道他的“桃花源”只能存在于他的梦里。

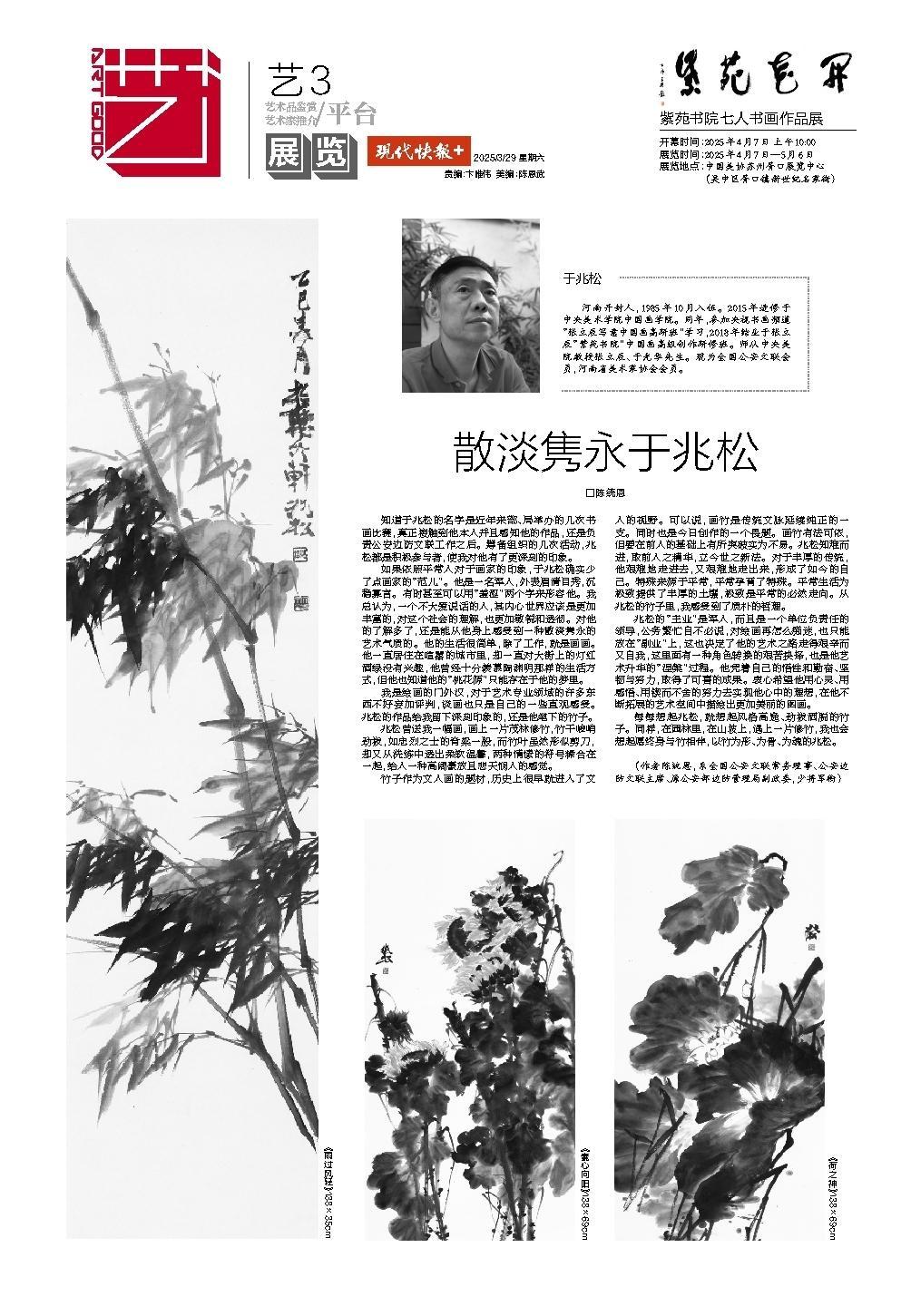

我是绘画的门外汉,对于艺术专业领域的许多东西不好妄加评判,谈画也只是自己的一些直观感受。兆松的作品给我留下深刻印象的,还是他笔下的竹子。

兆松曾送我一幅画,画上一片茂林修竹,竹干峻峭劲拔,如忠烈之士的脊梁一般,而竹叶虽然形似剪刀,却又从洗练中透出柔软温馨,两种情愫的符号糅合在一起,给人一种高阔豪放且悲天悯人的感觉。

竹子作为文人画的题材,历史上很早就进入了文人的视野。可以说,画竹是传统文脉延续纯正的一支。同时也是今日创作的一个畏题。画竹有法可依,但要在前人的基础上有所突破实为不易。兆松知难而进,取前人之精华,立今世之新法。对于丰厚的传统,他艰难地走进去,又艰难地走出来,形成了如今的自己。特殊来源于平常,平常孕育了特殊。平常生活为极致提供了丰厚的土壤,极致是平常的必然走向。从兆松的竹子里,我感受到了质朴的哲理。

兆松的“主业”是军人,而且是一个单位负责任的领导,公务繁忙自不必说,对绘画再怎么痴迷,也只能放在“副业”上,这也决定了他的艺术之路走得艰辛而又自我,这里面有一种角色转换的艰苦抉择,也是他艺术升华的“涅槃”过程。他凭着自己的悟性和勤奋、坚韧与努力,取得了可喜的成果。衷心希望他用心灵、用感悟、用锲而不舍的努力去实现他心中的理想,在他不断拓展的艺术空间中描绘出更加美丽的图画。

每每想起兆松,就想起风格高逸、劲拔洒脱的竹子。同样,在园林里,在山坡上,遇上一片修竹,我也会想起愿终身与竹相伴,以竹为形、为骨、为魂的兆松。

(作者陈统恩,系全国公安文联常务理事、公安边防文联主席、原公安部边防管理局副政委,少将军衔)