潘永斯

曾用名潘永肆,安徽池州人,杏花堂、杏花阁主人,廿八居士。1984年从戎金陵,军旅28载,荣获历届“中国武警文艺奖”,数十次参加全省、全军、全国书法篆刻作品展入展和获奖。2012年转业到江苏省书法家协会驻会书法家、专职驻会干部。2016年任江苏省现代美术馆副馆长至今(分管展览)。2017—2019年,就读于北京紫苑书院(张立辰、薛永年、刘曦林、姜宝林等共同创办)中国画高级研修班,师从中央美院博士生导师张立辰等先生学习中国画。2020—2024年,连续五年策展江苏十佳青年书法家作品展并担任评委。书法作品作为国礼赠送国际标准化组织资产管理技术委员会(ISO/TC 251)等。现为江苏省青少年书画协会会长,中国书法家协会会员,江苏省书法家协会理事。

□薛元明

我和潘永斯接触的机会不多,印象中有三次。第一次见面,是张荣庆老师应邀到金坛参加一个书画活动,结束之后回京时,路过南京,有短暂的停留。江苏省书协安排荣庆老师的行程,永斯也积极参与,费了不少心思,得以与永斯相识。人很实在,话语不多,有时甚至显得很腼腆。这让我很难将他与一名军人联系在一起。或者可以说,是因为骨子里多了书生意气吧。很多时候我便很感慨,书法绝对是个好东西,让很多人得以结识,进而相交。第二次见面,是因为我多年好友王远康从云南赴盐城,途经南京,这次是我直接麻烦永斯了,进一步加深了印象。第三次则是我在北京《精品购物》杂志社的好友武静去宜兴采访,我委托永斯帮忙安排行程,这次未见面,直接用电话“遥控”了一回。其为人随和,由此可见一斑。凡是朋友之事,总是尽心尽力,况且我和他见面的次数并不多。这一次算是亲身体验,对他的好感又增加了很多。

按照永斯对我所说的话,“人做不好,则不必从艺”。人品永远放在第一位。张荣庆老师来南京,接待时有言恭达老师、孙晓云老师在席间相陪,与永斯相熟,也是交口称赞。这是圈子里有目共睹的同感。如果说“书品与人品”的话题,命题似乎太大了。朋友之间的交往,有时不过是涓滴小事,但正是从这些细节可以看出一个人的品质。做人无小事。

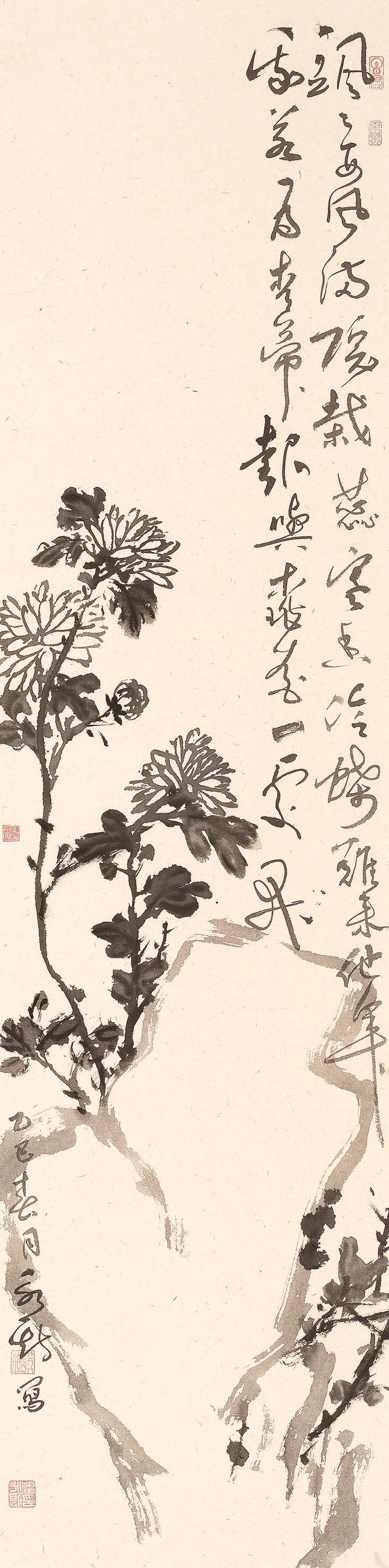

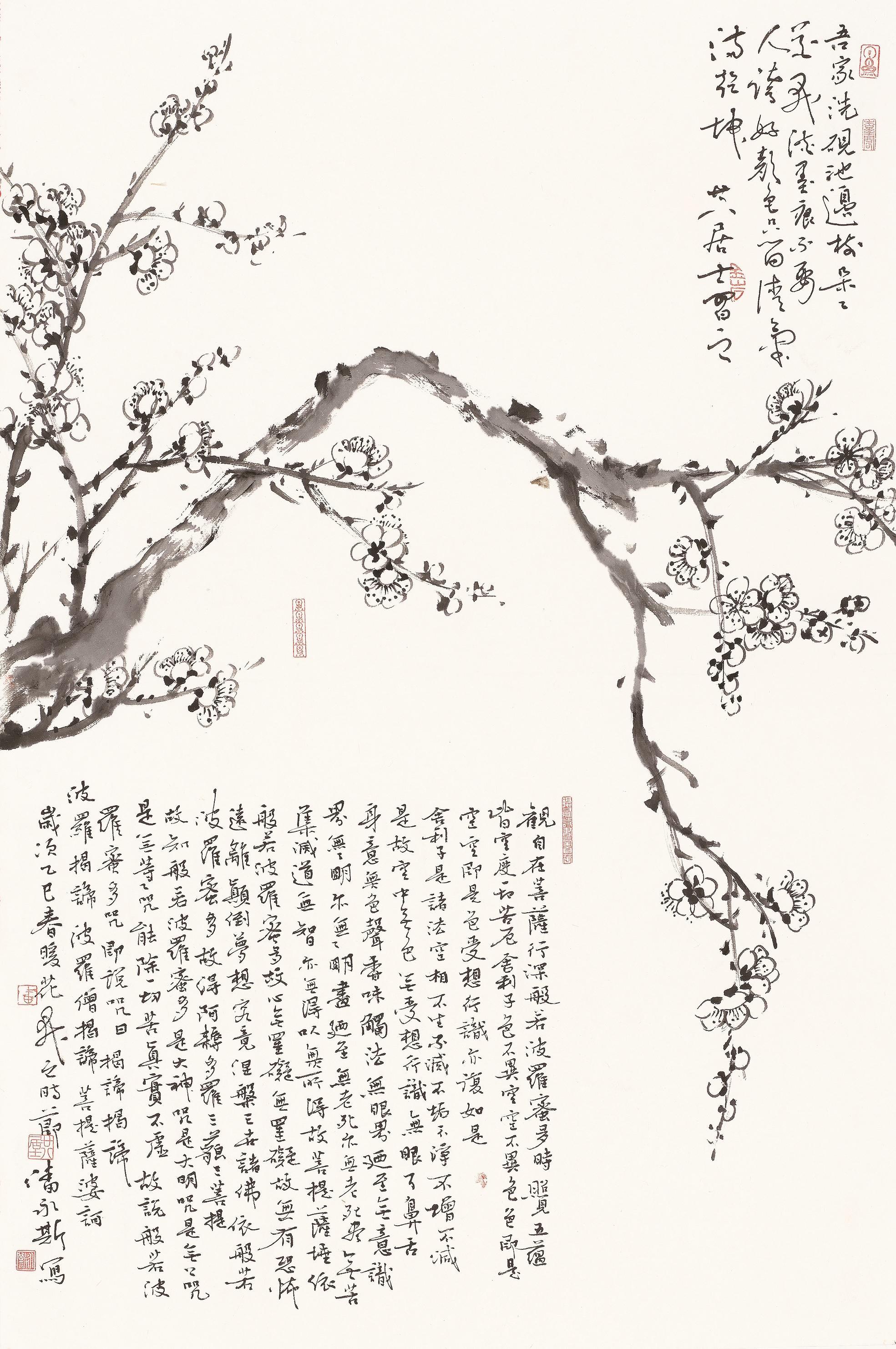

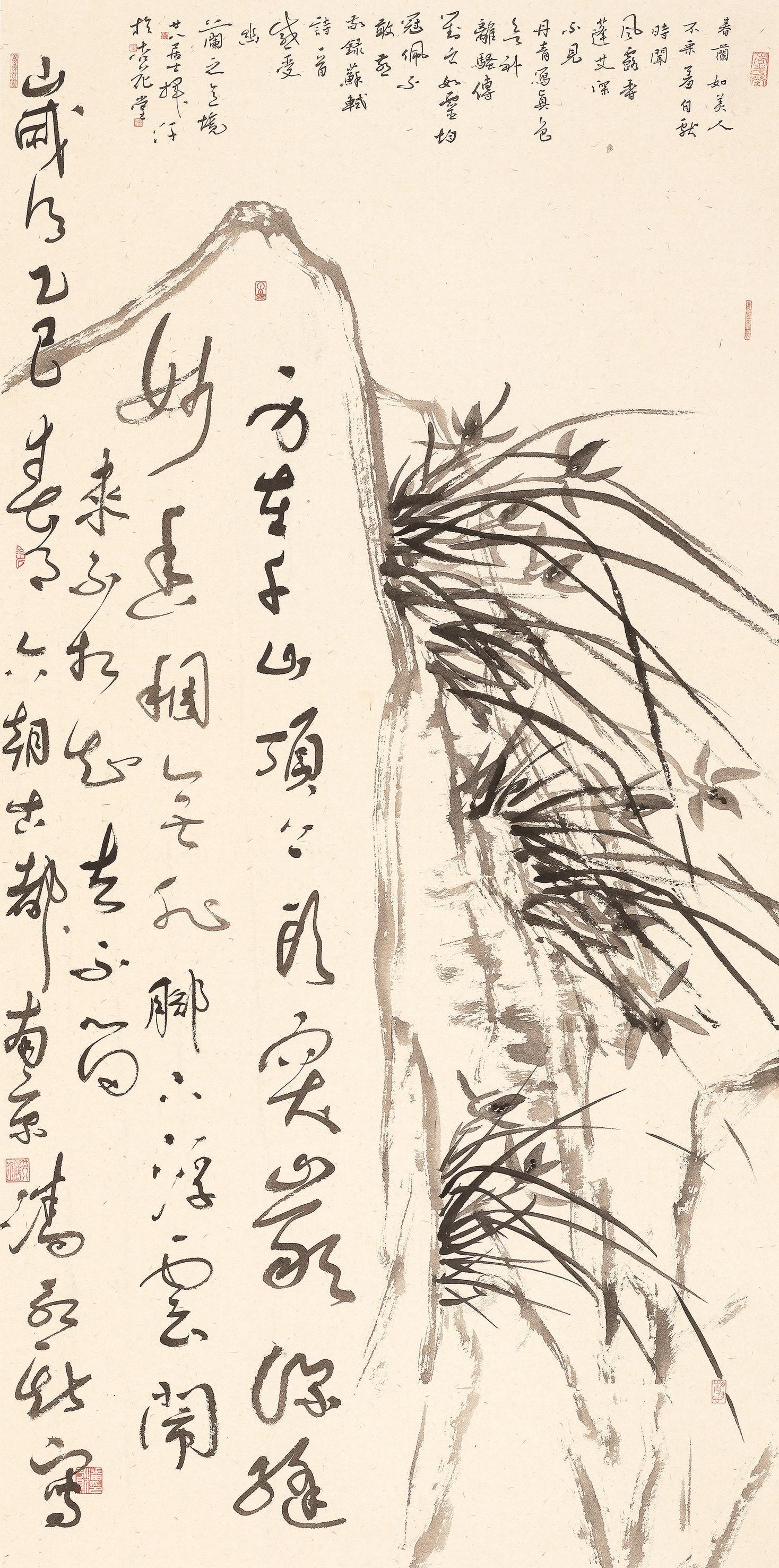

永斯的书和人是相对应的,他的作品所追求的,用一个词来概括,是魏晋格调。

“书不宗晋,终入野道”,王铎的忠告振聋发聩。其实很多人也都知道这么一回事,但具体怎么做,到底能做到什么样,各有不同,口是心非、事与愿违的情况太多了。最后以什么来检验呢?作品。

永斯曾给我电邮中发了很多图片,基本上可以看出近期创作风格全貌。虽未曾和我表述过临摹家数,从字里行间看出二王之姿,以及魏晋墓志笔意,兼有李北海《麓山寺碑》。多为长幅大作品,几百甚至近千字,一丝不苟,看不到“乱象”,这是一种“定力”。一片难得的风雅,在盛夏酷暑之际给欣赏者带来了一丝清凉。

书坛不能浮躁,当有了这种“定力”,就决定自己是步入良性循环还是恶性循环,其实这也就回答了为什么永斯特别强调“做人”的问题。中国传统艺术有一个很重要的特点,就是需要“养”,养心、养性,养浩然之气。

作品用笔很干净、简练,没有什么拖泥带水和矫揉造作的夸张变形,很雅致。现在很多人写魏碑作品,上面的字迹就像疯子一样到处撒野,让人很不舒服。“雅”不可少。雅最起码是安静的,经典就是一种需要安安静静才能品味出的味道。经典放在那里,你不去亲近,她也不会来找你。张扬过头的字搔首弄姿,以吸引人的注意,结果适得其反,惹人讨厌,最后只能拂袖而去。体味经典需要安安静静,然后自己也安安静静地去模仿,一步步地用心来体验,不期而然中达到一种境界。

在和我的交流过程中,永斯告诉我,他对书法原本没有太多的目的,很纯粹,就是一份热爱,才能几十年如一日地坚持,不离不弃。最早可以追溯到少年时期,无意中看到一张报纸上有印刷出来的“求索”二字,拿过来就对照着临摹起来,从此与书法结下不解之缘。

参军入伍,转干留在南京,又是一次机缘。一方面,六朝古都有良好的艺术底蕴和氛围,另一方面,结识很多师友,先后认识的有管峻、尉天池、言恭达、孙晓云、徐利明等诸多名家。不时请益,作品精进,获奖很多,其中在1994年,一件书法小楷作品就曾在全武警部队举办的首届美术、书法、摄影作品展中获奖,加之从事新闻报道工作成绩突出,年底被武警南京支队党委荣记三等功一次。1995年至今,荣获历届“中国武警文艺奖”。2008年荣获中国武警文艺奖一等奖并被武警江苏总队党委荣记三等功一次。2009年在中央军委纪委举办的“全军优秀廉政书画作品展”中获奖并被武警江苏总队党委荣记三等功一次,参展作品小楷书法册页在展览期间得到中央军委领导高度评价。2004年、2010年分别荣获第三、六届江苏省青年书法篆刻作品展金奖等。

这些都是缘分,一种地道的笔墨缘。

庚寅年六月初七于城市绿洲寓所