□吕澎

在当代水墨艺术的喧嚣场域中,张清浪以其独特的艺术语言构筑了一个既根植于传统又极具当代意识的绘画世界。这位不随波逐流的艺术家,用笔墨完成了一场静默而坚决的“传统突围”,他的作品如同其名——“清”得透彻,“浪”得有力,在当代中国画坛激荡起层层涟漪。张清浪的艺术实践向我们提出了一个核心命题:在全球化语境下,中国水墨如何既保持其文化基因的纯粹性,又能成为表达当代精神的有效媒介?

出生于世界文化遗产福建土楼的张清浪深受土楼文化的熏陶,特别是师从张立辰教授,吸收大写意花鸟画的精华,对传统笔墨的承继绝非表面化的符号借用,而是深入到中国绘画美学的骨髓之中。观其作品,线条如金文般凝练厚重,墨色变化呈现出对“墨分五色”传统的深刻理解。在《古曲意境》系列作品中,艺术家以书入画,每一笔画都蕴含着书法用笔的节奏与力度,又融入了个人化的书写性表达。这种对笔墨程式的掌握不是简单的技术复制,而是建立在对中国画美学体系透彻理解基础上的创造性转化。张清浪曾言:“笔墨不仅是工具,更是思维方式的载体。”在他的画室中,常年摆放着石涛、八大的画册,但这些传统大师的影响最终都经过了他个人艺术语言的过滤与重构。

张清浪作品最引人注目的特质莫过于其独特的空间构成方式。他打破了传统花鸟画的固定视点,创造了一种多视点并置的叙事性空间。在《叶落水流归》《空山静》《半山听雨》等作品中,花鸟与传统山水元素被解构后重新组合,形成了具有强烈现代感却又根植于东方美学的新图式。这种空间处理既受到立体主义的影响,又保持着中国画特有的空灵与流动感。他善于运用“留白”这一传统手法,但他的空白处不再是古代文人画中的虚无之境,而是充满了当代都市的呼吸节奏与心理张力。这种对空间的创新处理不是对西方的简单模仿,而是将中国传统绘画中的“计白当黑”理念推向了当代表达的极致。

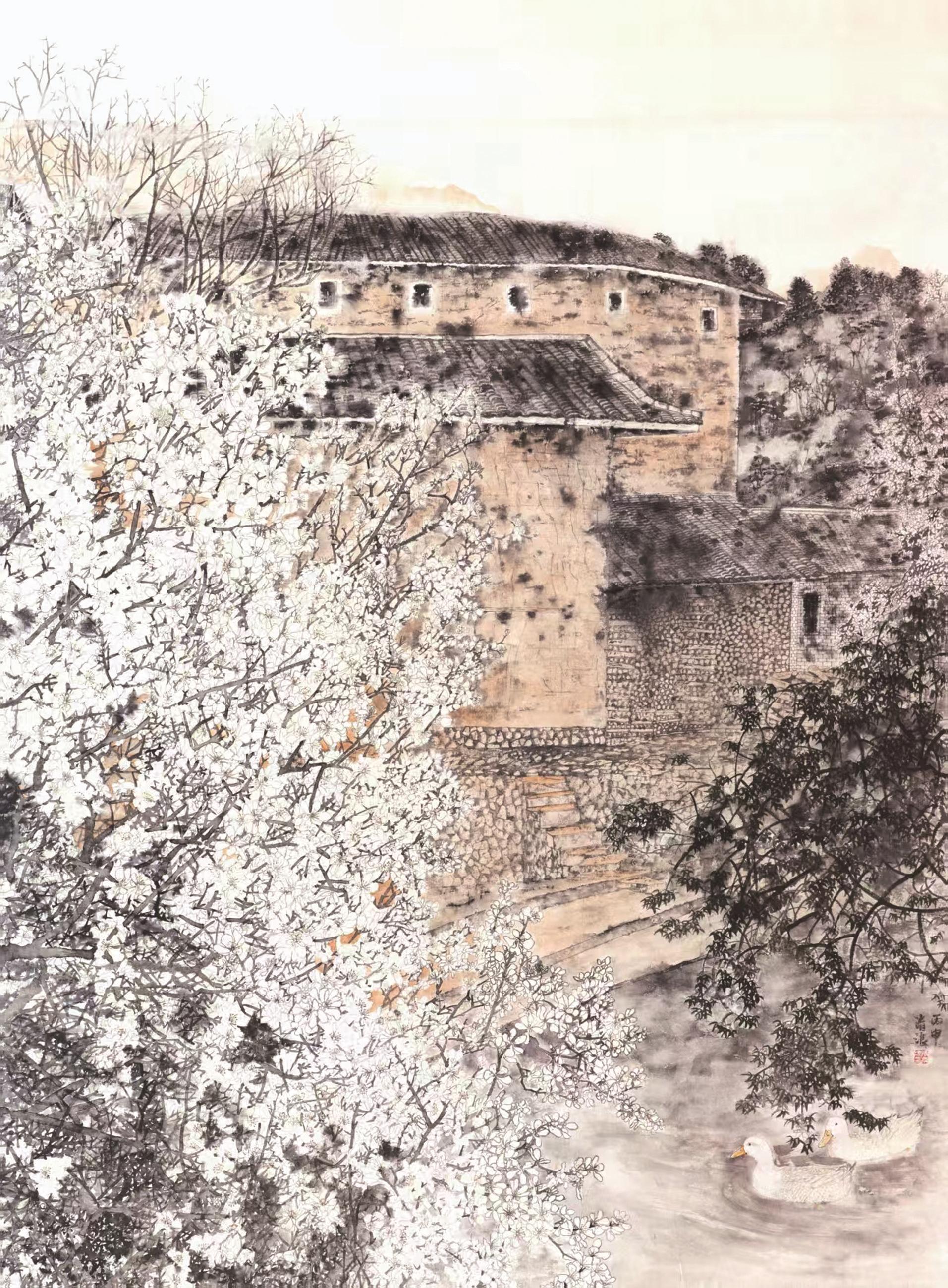

在题材选择上,张清浪表现出惊人的角度和敏锐的时代感。从《春夏秋冬》《梅兰竹菊》等四条屏系列中对花草树木的诗意凝视,到《雨林众生》组画对自然与人关系的哲学思考,再到《土楼家园》系列中对记忆与乡愁的视觉诠释,他的创作始终保持着与当下中国社会变迁的紧密对话。特别值得注意的是,张清浪极少直接描绘社会事件,而是通过物象的象征性重组来表达深层思考。在《叶殇》中,古木落叶与车轮压痕的并置不仅构成形式上的对比,更隐喻了传统与现代性的复杂纠葛,这种处理方式避免了当代艺术中常见的直白说教,保持了水墨艺术特有的含蓄与多义性。

在当代艺术界普遍崇尚观念先行的氛围中,张清浪坚持“以技进道”的创作路径,强调手上功夫与精神追求的统一。他的工作室日常更像古代画家的“日课”,坚持书法练习与写生训练。这种看似“保守”的创作态度实则包含着对当代艺术生态的深刻反思。张清浪认为:“没有手上功夫支撑的观念表达,就像没有身体的精神,终归是虚幻的。”正是这种对艺术本体的坚守,使他的作品在纷繁的当代艺术场景中保持了难得的纯粹性与持久魅力。

从更广阔的文化视角看,张清浪的艺术探索为“新水墨”的发展提供了富有启发性的个案。他的实践证明了传统水墨语言完全有能力表达当代人的生存体验与精神困惑,关键是如何找到恰当的转换机制,在全球文化交融与冲突并存的今天,张清浪既不盲目追随西方当代艺术潮流,也不固守传统教条,而是以开放而自信的姿态重新诠释中国绘画的精髓,他的作品既能让熟悉传统的观众感受到深厚的文化底蕴,又能为国际艺术界提供独特的东方视角。

张清浪的艺术世界如同其笔下那些看似静谧却内藏激流的山水,表面上是传统笔墨的延续,内里却涌动着当代精神的浪潮。在这个图像泛滥的当下,他的创作提醒我们:真正有生命力的艺术创新必须建立在对传统的创造性理解之上。张清浪的“清”是对艺术纯粹性的坚守,他的“浪”则是对创新可能性的不懈探索。当众多艺术家急于标新立异时,他选择了一条更为艰难的道路——深入传统的核心,然后从中开出新境。这种艺术态度或许正是当代中国画创作最可珍视的品质。

(作者吕澎,系著名美术评论家)