□陆庆龙

古人常用“书为心画”来说明作品与作者情感、品性、思维和性格之间存在着较强的对应关系,人们也常说“什么人画什么画”。刘德龙给人的印象是比较文气、儒雅、安静,他的书画作品也有类似感觉,不事张扬,笔墨里透着温润,我想除了性格因素之外,还可能与其长期理论研究与艺术创作兼修的经历有关。对绘画有着更多的冷静,在创作题材选择上也体现出了他的独特思考:以水为中心的表达。

“水”是刘德龙真正进入绘画创作的起点,2008年他开始创作以“饮料瓶”为元素的系列水墨作品。这些各式各样、各种形态的装水容器——饮料瓶,分布在一个个方格当中,宛若都市繁华世界中的各色人等,高矮胖瘦,光鲜挺立,扭曲残破……或线条勾勒,粗笔大写,大笔泼洒,较好地将传统写意画的技能技巧转化为现代物品的表达。一次性的饮料瓶在生活中随处可见,给人们生活带来了便利,同时也有环保方面的隐忧,某种程度上说饮料瓶是当下快餐化消费的一个时代符号。将饮料瓶作为符号进行艺术表达,体现了刘德龙对现代生活方式的思考,与安迪·沃霍尔如实描绘“金宝汤罐头”不同,他没有走向波普,而是以水墨写意方式的呈现,令观者有拟人化的联想和共鸣,更具绘画性和人文关怀。

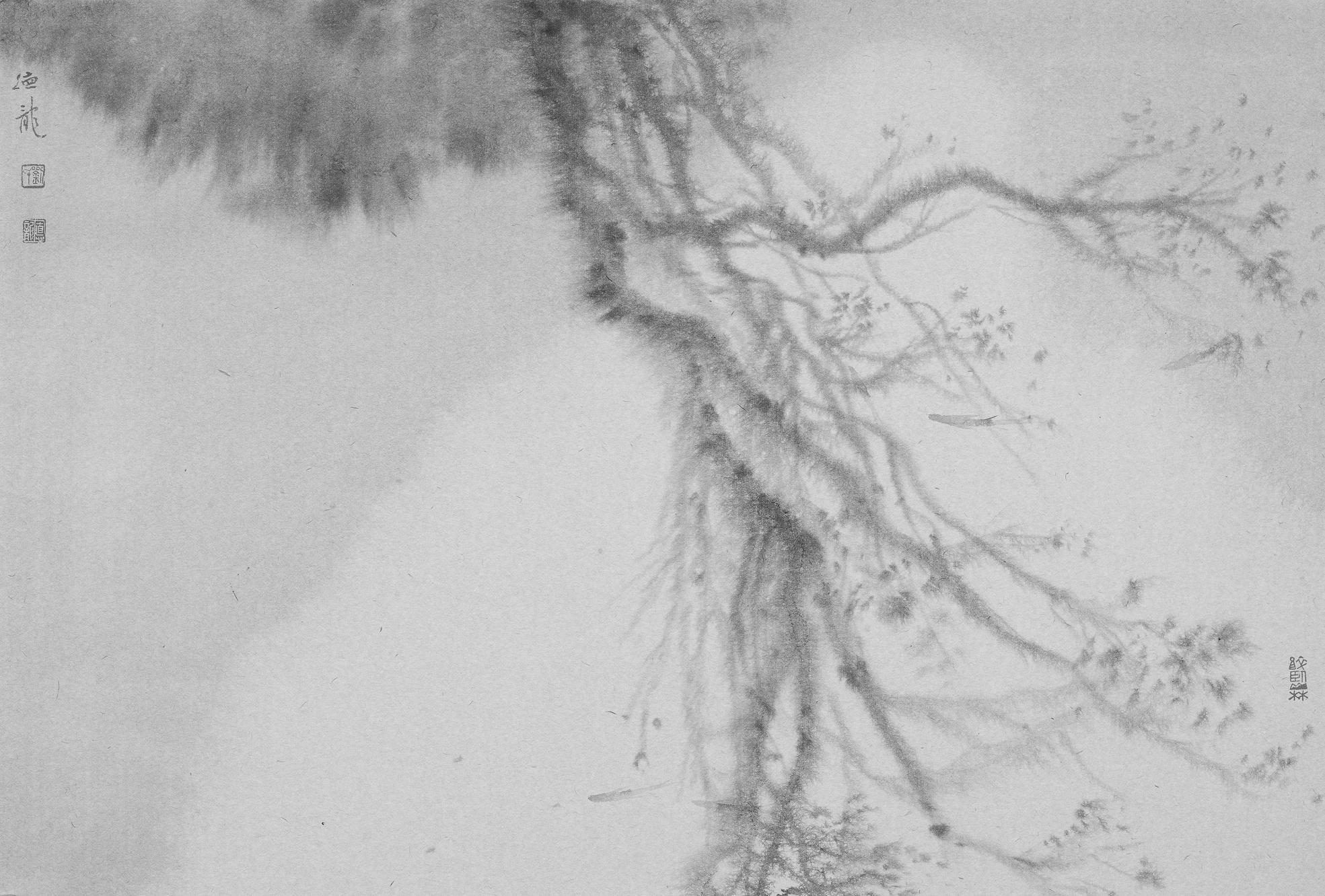

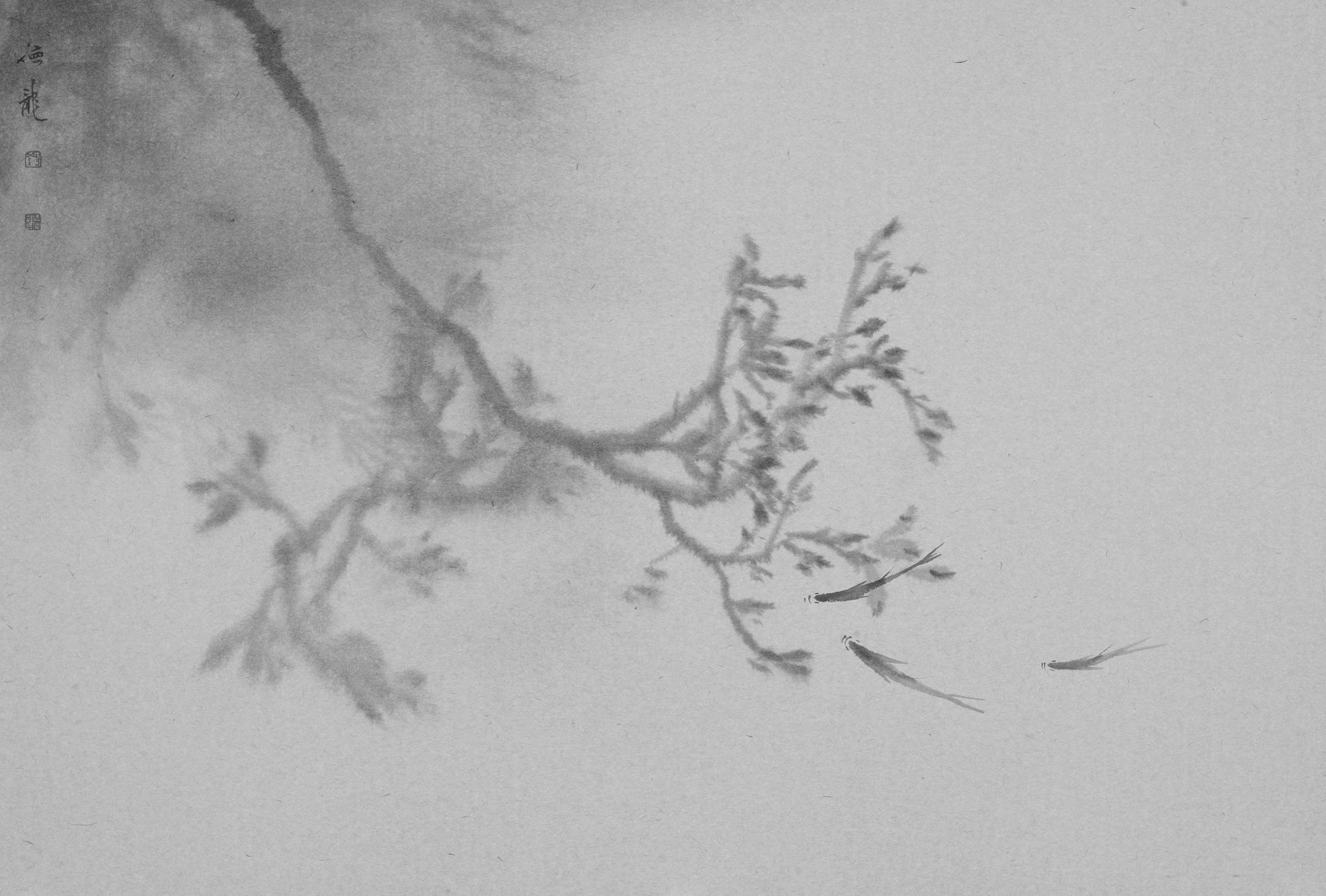

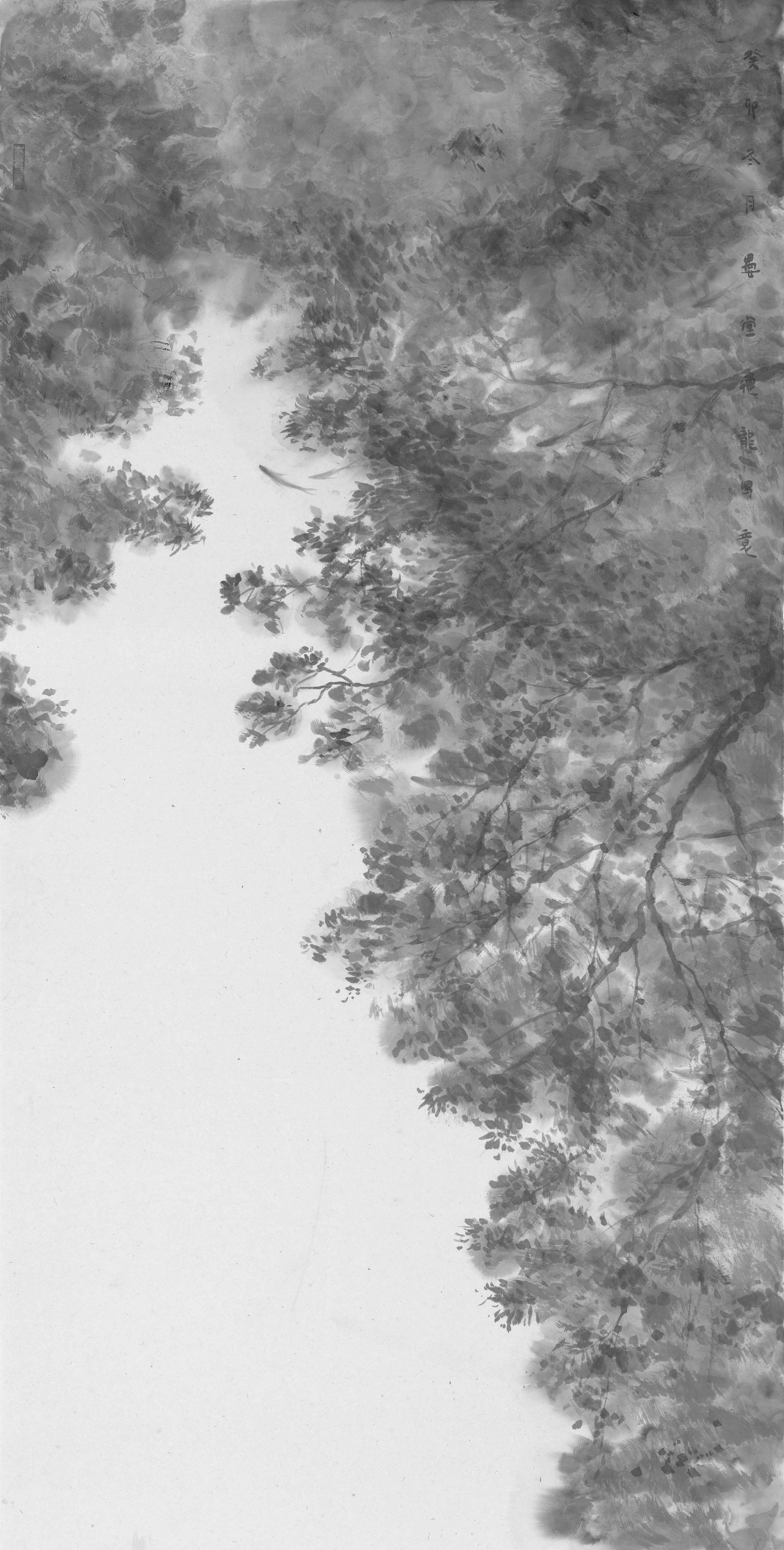

之后刘德龙又将眼光转移到对水影的表达。水是江南的魂魄,历代画家以江南水乡为题材的作品不胜枚举,多将水面上的物像作为描绘主体,即便有画水中倒影的也是作为辅助处理,专画倒影倒是极为罕见。德龙以倒影为主体的画面表现,体现了他对形式意味的敏感,也是他这些年一直努力从传统形态向现代转化的重要转折,我不知道他经历了怎样的心理挣扎和摸索。正如封塔纳的刀痕绘画,在那一刀划下之前他做了很多尝试,先是用锥子在画面上扎孔,然后用色彩修饰、描摹,老是走不出传统绘画训练带来的固有观念,最后果断地在画布上划下石破天惊的一刀,已经过去了一段不短的时间,可见艺术探索是个演化、探索的过程。突破更多的是拆除思维固有疆界,需要际遇更需要勇气,当然倒影表达对德龙自己有着更多的意义,一方面能够延续之前的传统笔墨,没有太多技术上的纠结,能够放开自我进行表达;另一方面又有新颖的视觉效果,与传统山水形态拉开了较大差距,辨识度比较高,形成了自己鲜明的艺术面貌,给人意料之外情理之中的审美感受。

水也是一面镜子,能够反射出陆地上的诸多形貌,于是德龙的画面中也自然出现了现代楼宇、古典亭台楼阁、江南粉墙及树木枝条等形象,这些现实中确定形态在水波的荡漾里产生了形变、残缺,再配以两尾红色的小鱼穿插其间,现实的凌厉在幻影中被消解,转化成了诗情画意。当下的都市题材绘画,大都给人感觉过于真实,德龙以另一种方式衔接了中国画的诗画传统,颇有柳暗花明又一村的意外趣味。

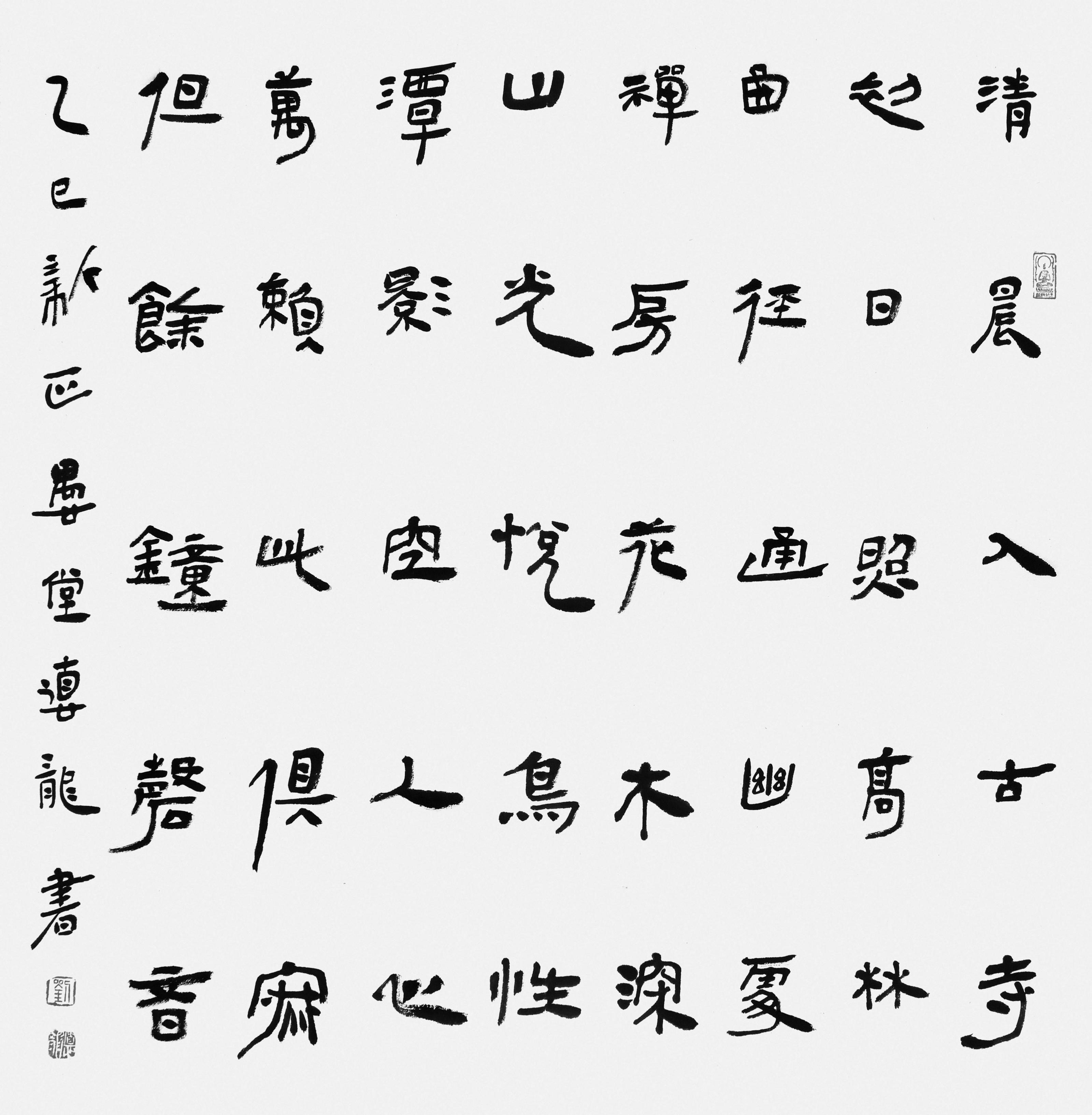

在绘画之外,德龙还喜爱书法。他的字一如其人,温婉如水,静雅怡人,以古隶为基,参以篆籀、简帛,古意盎然,颇具个人面貌。颇为难得的是,在德龙的作品中体现了书画审美的一致性,追求静美,兼具古雅与简洁,呈现空灵的诗性之美,这与其长期的修为不无关系。在内心平静与自然和谐之中内修心灵,他在理论思考与艺术实践中寻求着艰难的平衡,这是一条艰辛之路,但我相信德龙会越走越好,在艺术表达与理论研究的融通之中实现更大的自我突破。

(作者陆庆龙:中国美术家协会副主席,南京大学教授)

真水无形

□张慨

阳光温暖的午后,刘老师坐在我的对面,淡淡的,聊他的成长经历,谈他的绘画感悟。间或有人进出、寒暄,都无法消解那种淡淡的漫谈氛围。

已经记不清第一次看到他的画是在何处了,但是看到后的那份喜悦和挥之不去、念念不忘直到今天都记忆深刻:活泼泼的几尾小红鱼在水中游弋,细巧的身形、柔和的线条,一抹红晕,探头、摆尾、自在、无拘,活脱脱小孩子的调皮和机灵跃然纸上。

每每回想,都觉天真烂漫直触心底,向往自在油然而生。鱼儿穿梭于莲荷之间,或在倒影之中,搅碎了一池剪影,缠绕着荷叶田田。鱼儿有形,真水无形。鱼儿自在,真水空灵。漫不经心中,勾勒了水的空蒙和灵性。

他说自己画鱼无心,倒是在物像之水影上颇为用力。倒影,是万物的水中之梦,也是德龙最富有个性的艺术形象。物像的曲折,和鱼儿,与莲荷,于无声处彰显了水的无形与有形。这是德龙最突出的艺术语言,也是他致力于艺术个性追求的风格体现。对这种通过倒影表现水景观的艺术语言,是德龙长期学术思考和艺术实践的结果。他对华裔艺术史家巫鸿颇为敬仰,更对其艺术理论有着自己的理解,并将其转化为对艺术语言的笔墨探索。

倒置,是一种较少为人所表现的形式,然而在水的形象表现语言中,倒置让物像在水中呈现出独特的美感和韵味。在他的笔下,浅淡的墨色曲曲折折,展现了物像水中的韵律和节奏,更传递了水的微波荡漾和心中的震颤。究其本质,是展示了无形之水的有形之美。山水绘画自古有之,水为山之灵,山不在高,有水则灵。然,纯粹画水较为少见,自古画水最难,却也有佳作传世,南宋马远画洞庭风细、寒塘清浅、长江万顷、黄河逆流、层波叠浪、云生沧海、云舒浪卷,可为画水最佳却多是描绘水之动态,或汹涌澎湃,或湖光滟荡,或风乍起,吹皱一池春水。以水中景观表现水之种种亦有,却多主题不在于水。在德龙笔下,一派真水气象。生于江南,长于斯地。他对水乡有着自己独特的理解,水中江南,一切都是淡的,水是淡的、菜肴的口味是淡的,人际关系也是淡的,一切都在水一般的清淡中流动。江南的一切都如同水中的倒影,浅淡中带着风乍起亦波澜不惊的韵味。这既是对水的思考,也是对家山家水文化的思索与表达。因为,画家总是在有意无意之中通过形象表现自身对环境的认识和理解。

于此观,德龙既是找到了个性独特的语言表达,也体现了学院派画家的理论思索与艺术实践的互为。德龙对巫鸿关于美术史的“开”与“合”理论有着独特的理解,笔墨之中,将传统视为中国艺术之“合”,将现代划入中国艺术之“开”。开合之间,寓传统的技法、笔墨、情怀于现代性的语言探索和表现,成就了他的艺术个性。这种传统与现代融合的无违和之感,也体现了他创作的开合有度。

龚定庵说“西山有时渺然隔云汉外,有时苍然堕几席前,不关风雨晴晦也”,于德龙亦然,鱼儿的忽远忽近,倒影的波光粼粼,都是看水不是水,是他心中意境的倒影,谓之道表象于艺。品荷、赏鱼、观影,都是隔水静观,观水中万象,显趣远之心。而趣远之心最为难形,于德龙却在一片水中显见。正所谓“事外有远致”,水趣融其神。德龙于历代艺家最喜弘一法师,其书法意趣与弘一心性颇似。他心中的佛是生动的、空灵的。自由潇洒的笔墨、有韵律的色彩是他笔中的万象,亦是他心中的妙佛。

看德龙的画,骨子里是传统,传统的技法、传统的笔墨、传统的情怀。然而语言表达的现代性和深度的思考,却让他的作品站得住、立得稳,还将会走得更远。

“光景常新”是一切经典作品的烙印,这句话送给德龙。

(作者张慨:上海大学教授,博士生导师)