□赵昱华

自古以来,在中国人的文化里,书信被赋予了独特的意涵,“欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处?”“呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。”到了现代,余光中《乡愁》中的名句“小时候,乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头。”也同样牵动着许多人的心弦。与信笺相伴,信封上那枚小小的邮票同样能勾起人的思绪。

邮票,一个国家文化的微型百科全书。山水丘陵、人文风光、万物生灵、名家手迹、百姓民生、建设成就……皆容纳于方寸之间,邮票体现着一个国家、一个时代的面貌,并且传达知识、传达审美、传达世界观与价值观。

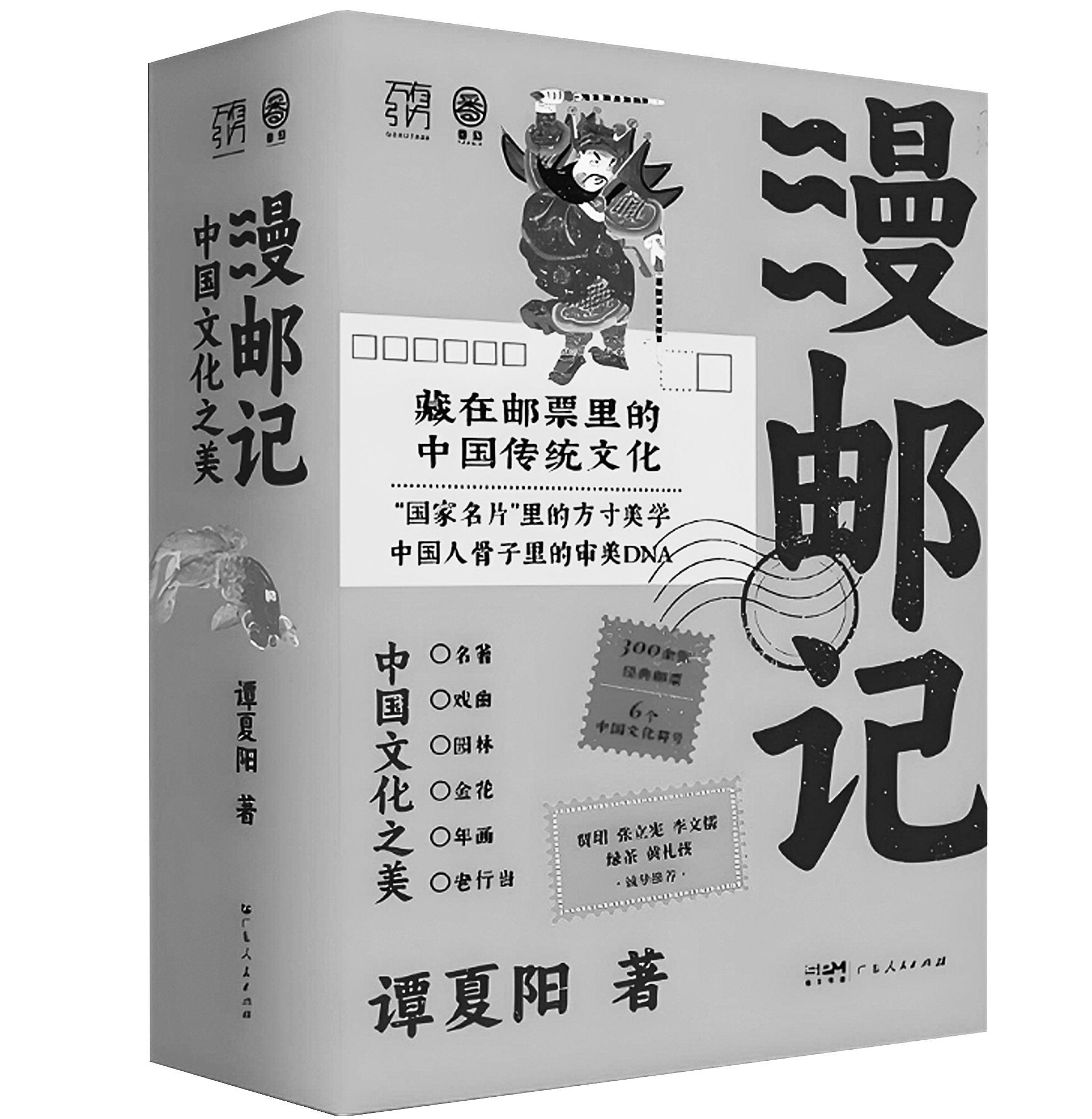

谭夏阳所著的这本《漫邮记》,正是从文化的角度出发,选取了名著、戏曲、园林、金花、年画和老行当六个主题,经由图像探寻邮票背后的历史细节,以邮票本身作为一条线索,引领读者找寻邮票中所蕴含的、沉淀下来的中国传统的文化美学。

全书共分为三册,卷一收录了“名著”“戏曲”两个主题,这一卷所展现的,是中国古典文学中的美。如作者所言,“用邮票来表现古典文学名著,其实是新瓶装旧酒,唯有那种‘古典之美’历久弥香。”文化有其适用的范围,传统的文化串联起了过往与现在;邮票不能代替文学著作,却是这些著作图像化的视觉补充,邮票定格了一个场景,一个人们对于书中文字的共同想象。当我们凝视这些图片,我们仿佛身处于百年前的戏院——邮票的制作者与台上的演员一样,竭尽自己的心血尝试还原一个角色,每一次的尝试,都进一步地塑造了这个角色,让其形象得以立体而完整地展现。

卷二收录的“园林”“金花”主题,所展现的,便是中国的古典园林之美、自然之美。作者在此卷中如此写道:“中国古人的视觉审美观,主要体现在两个地方,一在传统书画里,二在古典园林中。与传统书画的“平面视觉”不同,古典园林是一种“立体视觉”,是人在其中的。园林脱胎自山水画,以诗词意境为参照,尝试在一方天地之内还原营造如诗如画的美景。而将其印为邮票,则可以认为是对园林之中山水要素的再提取,园林是“中国人处理自我与自然关系的一个范本”,是人们对于山水的想象,而邮票则再度将这种想象微缩到了纸面之上。这种微缩所强调的,是园林的“麻雀虽小,五脏俱全”,是人们的审美,是人们对于山水的想象。

卷三所涉及的内容,则更符合人们对于传统文化的直接印象——“年画”,曾是老一辈人生活中常见的物件,如今却已消失不见。但你可知,年画也曾随着邮票一起,漂洋过海,互相成就。河北省武强县曾是全国最大的木版年画产地,当武强的年画被搬上邮票这一载体,印刷者们惊喜地发现,印刷邮票的过程与制作木版年画有着共通之处,印刷出来的邮票,层次分明,有效地还原了原作的面貌;武强年画就这样在漫长的沉寂之后,随邮票一起焕发了第二春。此卷下半卷,专门单列一辑,介绍中国澳门曾经发行的“老行当”邮票,这些邮票所记录的,是澳门正在逐渐消失,或是已经退出人们视野的老物件,带有一种人文主义的关怀;关注这些老物件,就像是在关注世间匆匆行走的众生。而邮票本身,又何尝不是这些即将退出历史舞台的“老行当”呢?

对于邮票的关注,总是难免地会成为一场怀旧的回忆之旅,但是“怀旧”一词,不足以概括与诠释邮票的一切。邮票的制作本身,可以称为是一次已经确定了主题的“命题作文”,但仅仅满足于完成上方的任务是不够的;比起审美上的“环肥燕瘦”,我想,更为吸引人的,是感情上的寄托,寄托来自远方那个难以谋面的思念之人,也来自对这方寸天地精心雕琢的设计者,他们共同构建起了文化的记忆,就像邮票所定格的空间那样,被书信文化所定格。

书信的古典浪漫或许早已离我们远去,但邮票却并不会成为它无言的墓志铭,邮票所反射出的,是我们文化中无言的美,温和淡雅、隽永豁然。