笔妙格高

——记赵规划的画

□陈传席

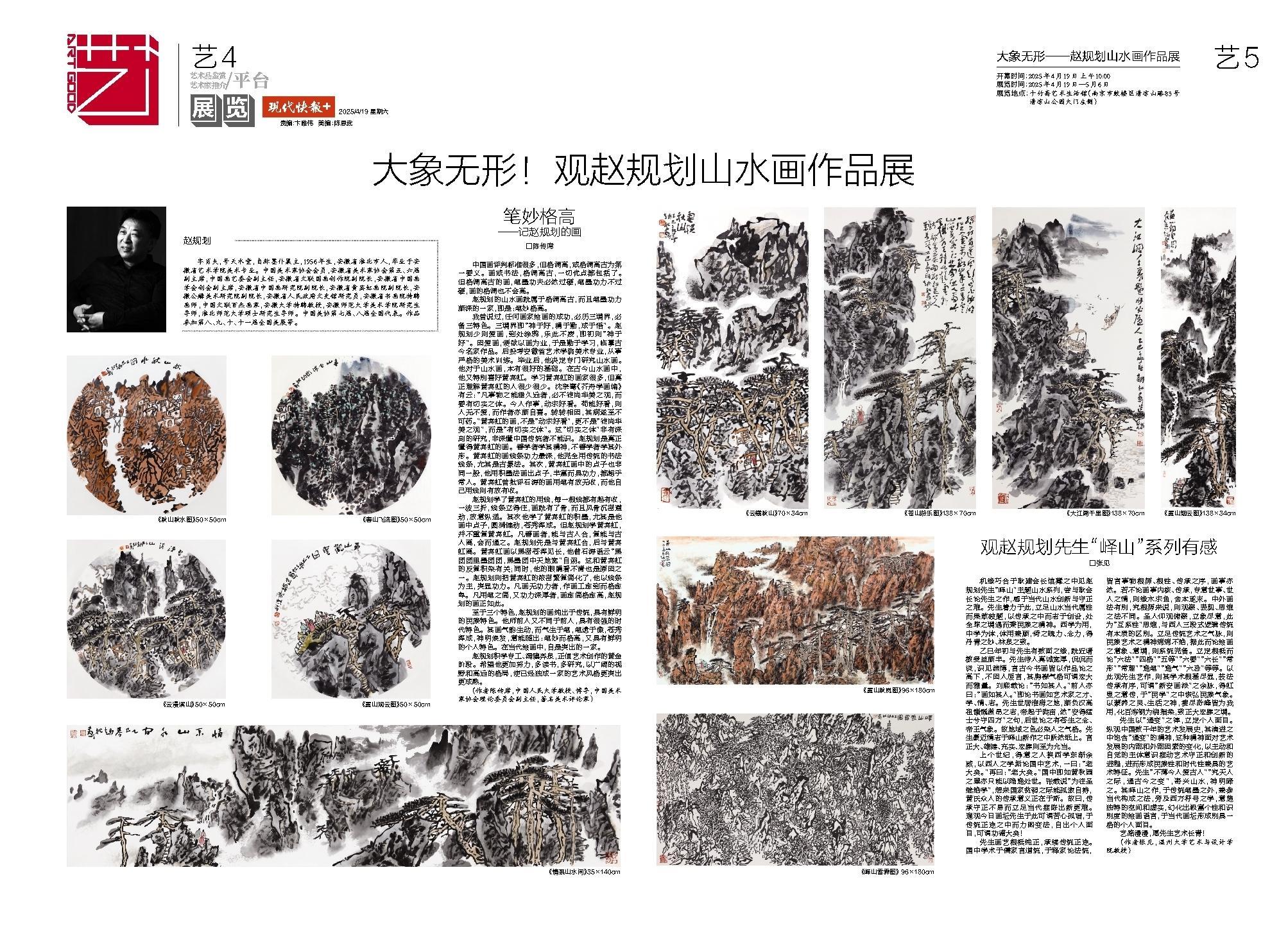

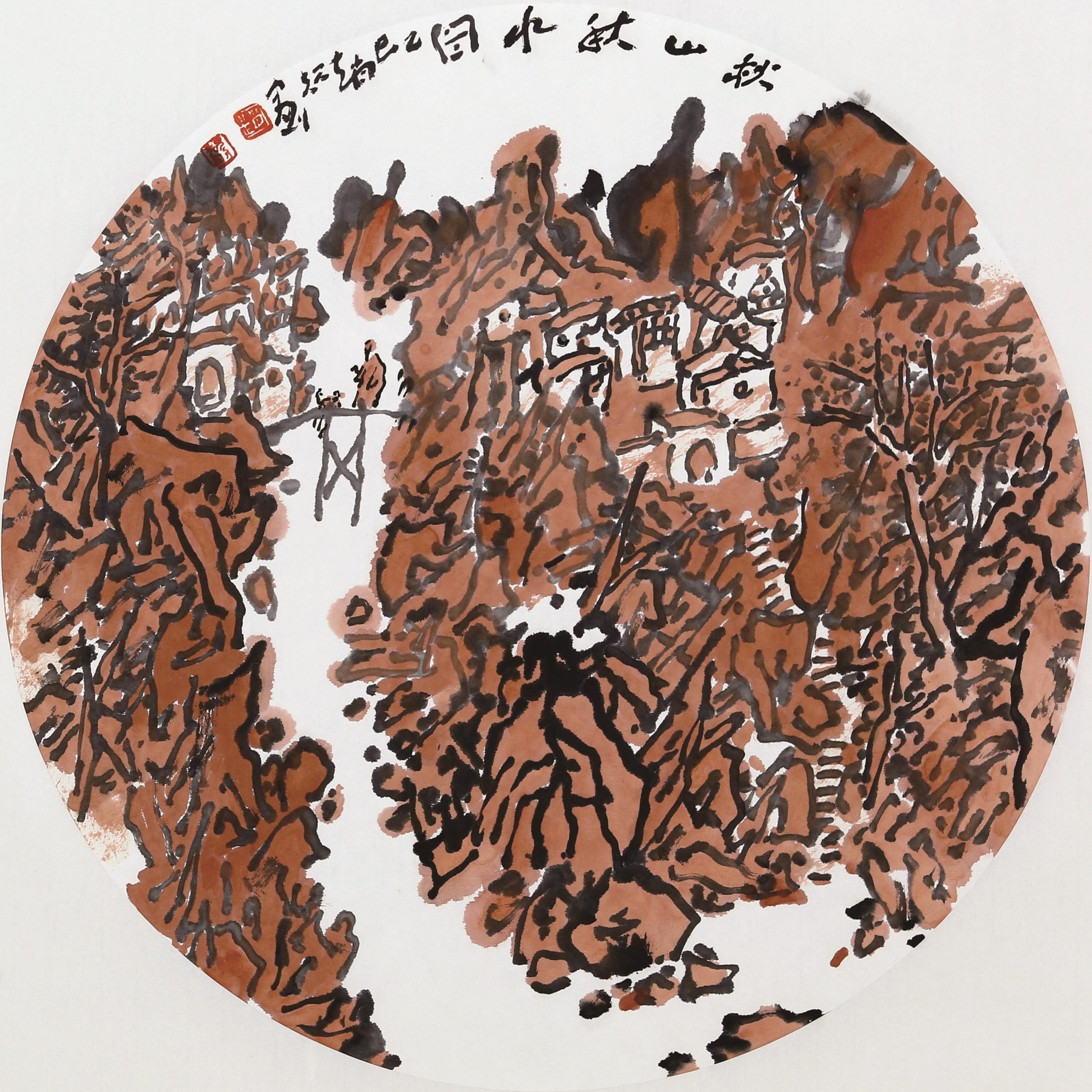

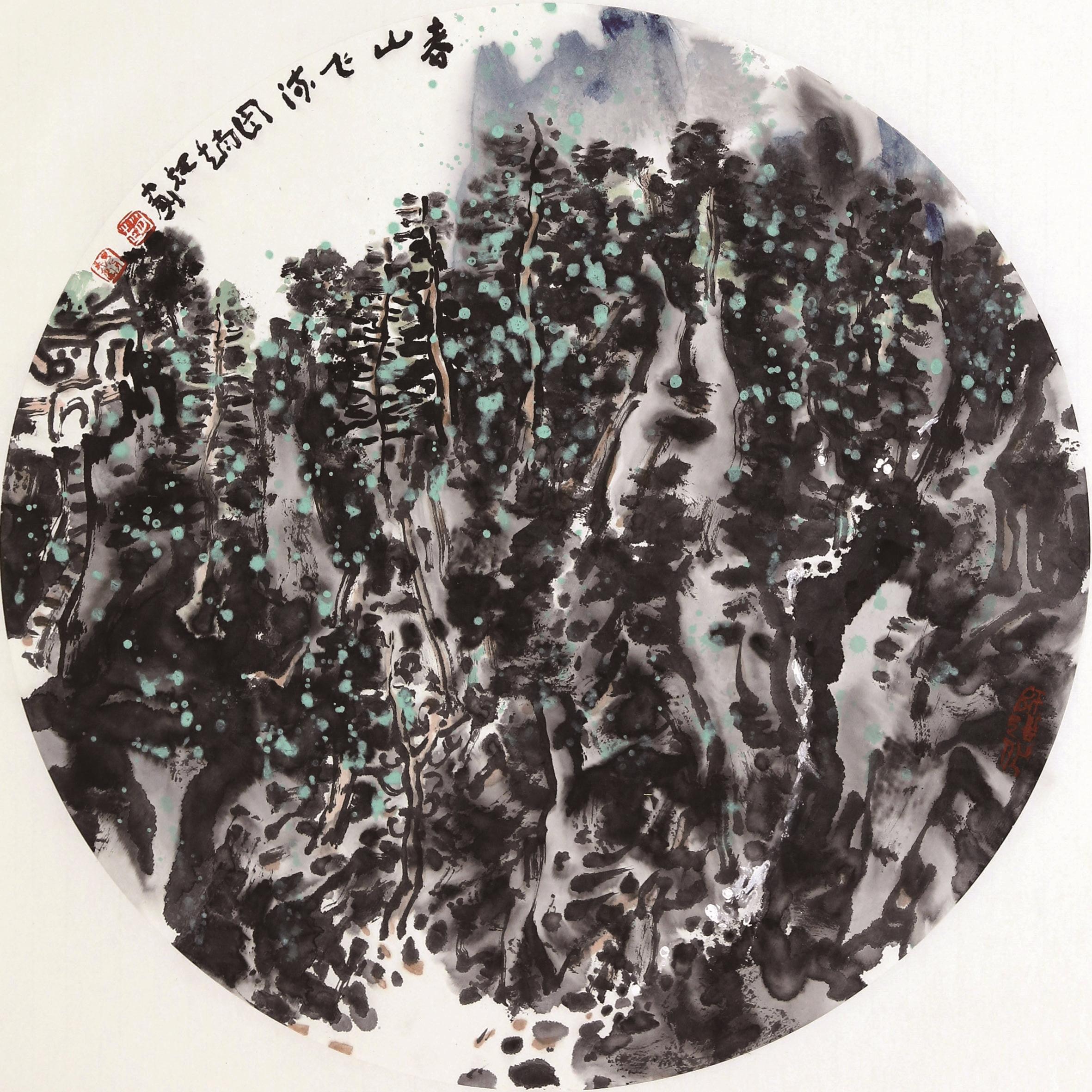

中国画评判标准很多,但格调高,或格调高古为第一要义。画或书法,格调高古,一切优点都包括了。但格调高古的画,笔墨功夫必然过硬,笔墨功力不过硬,画的格调也不会高。

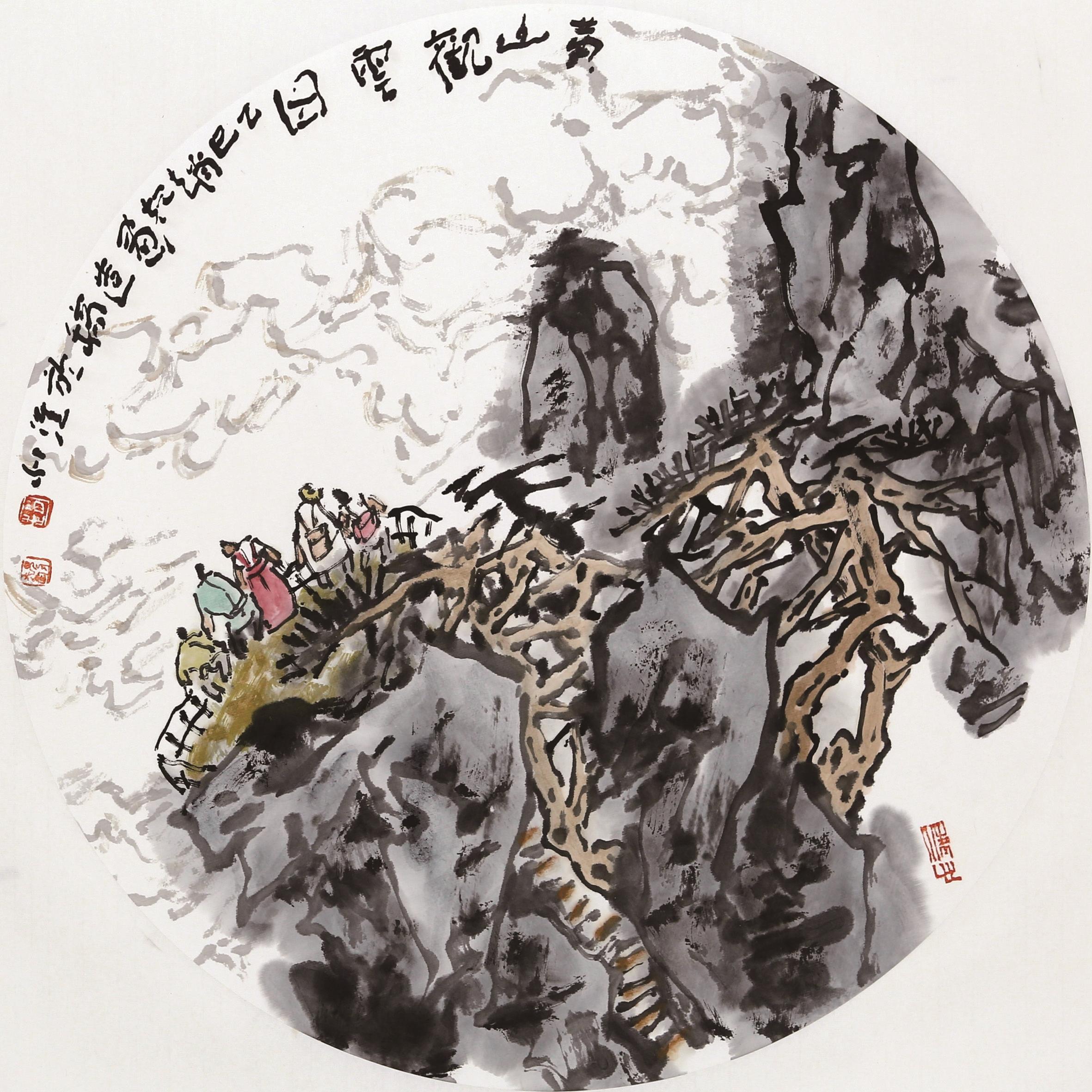

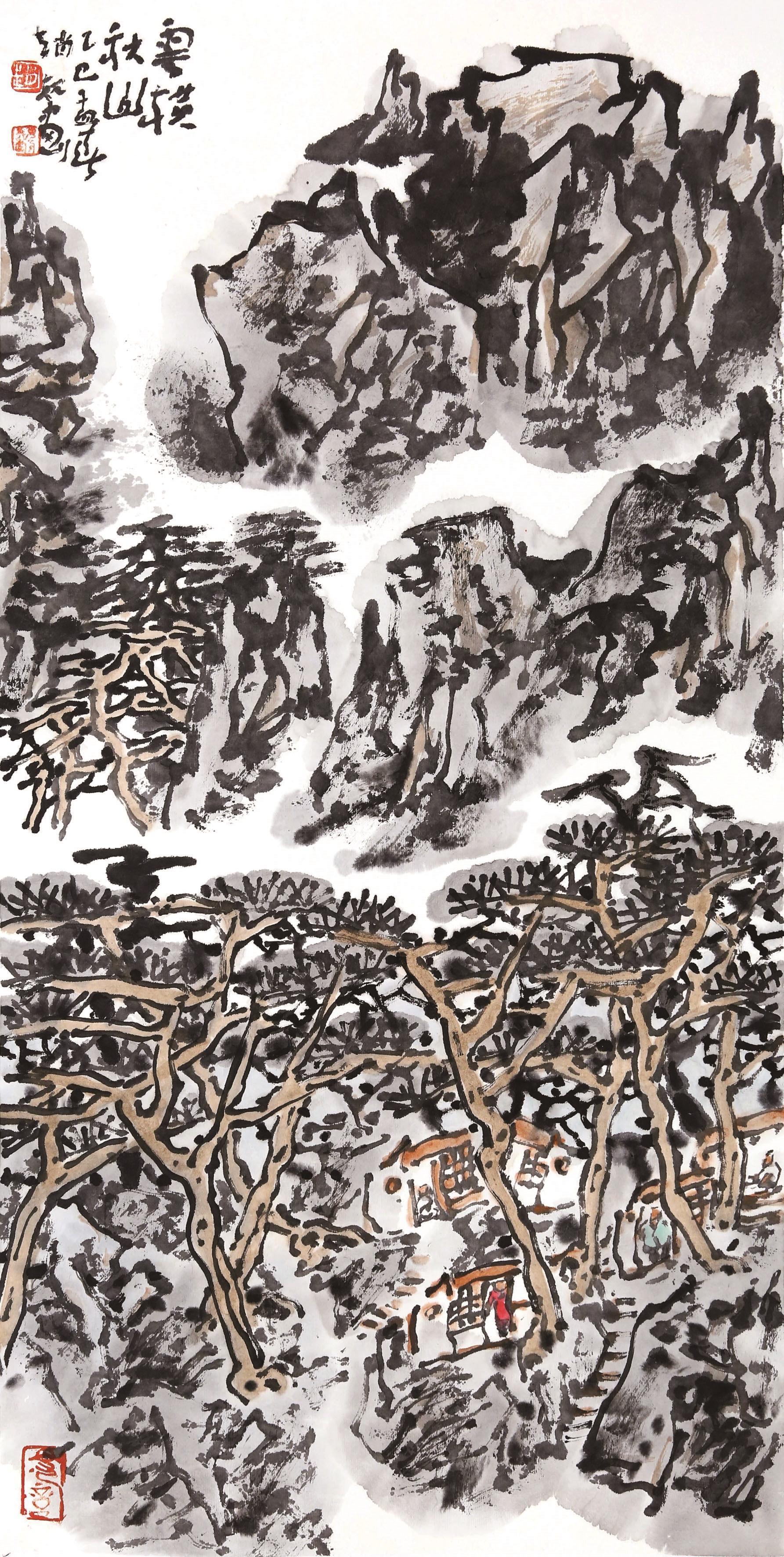

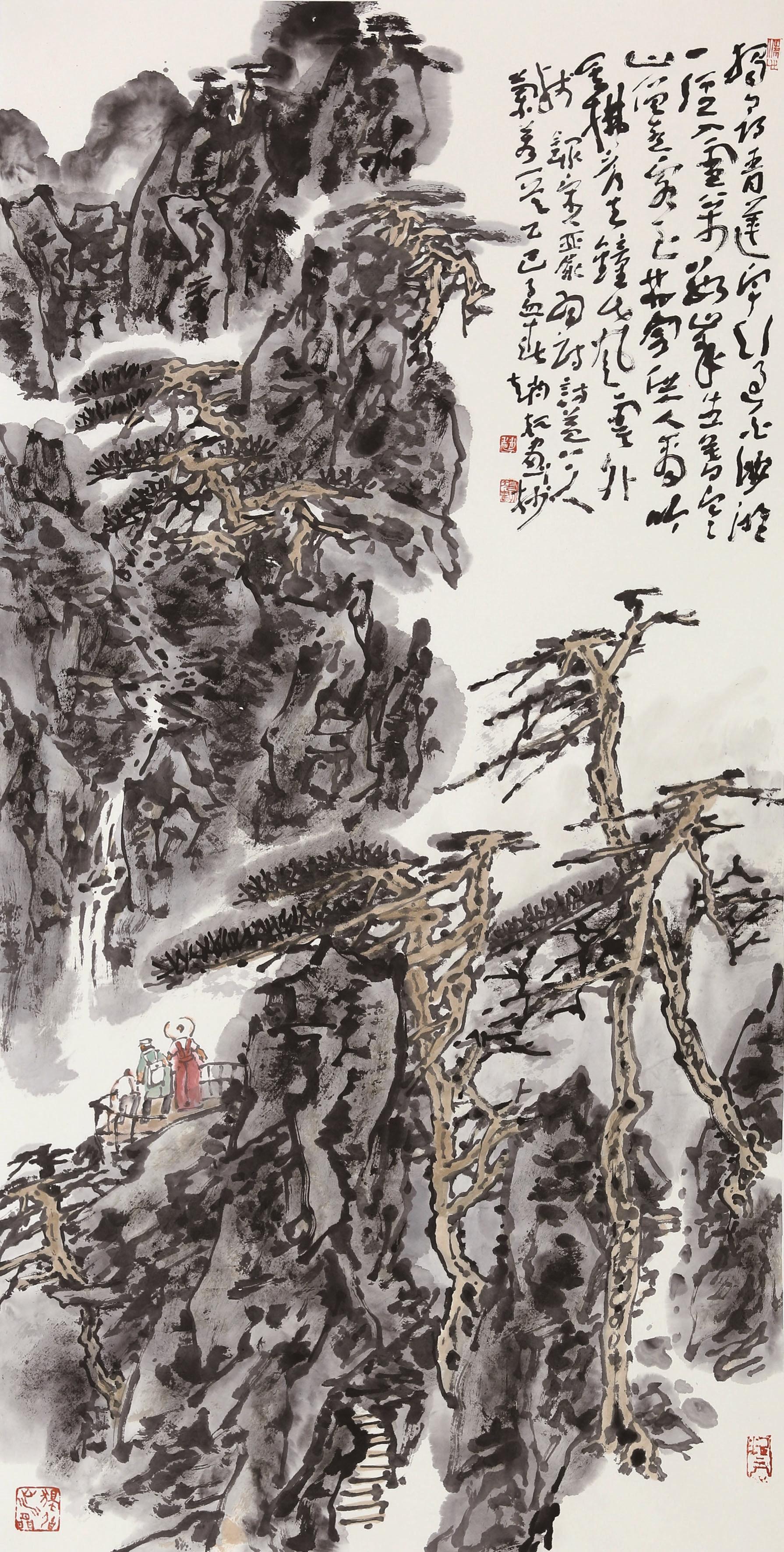

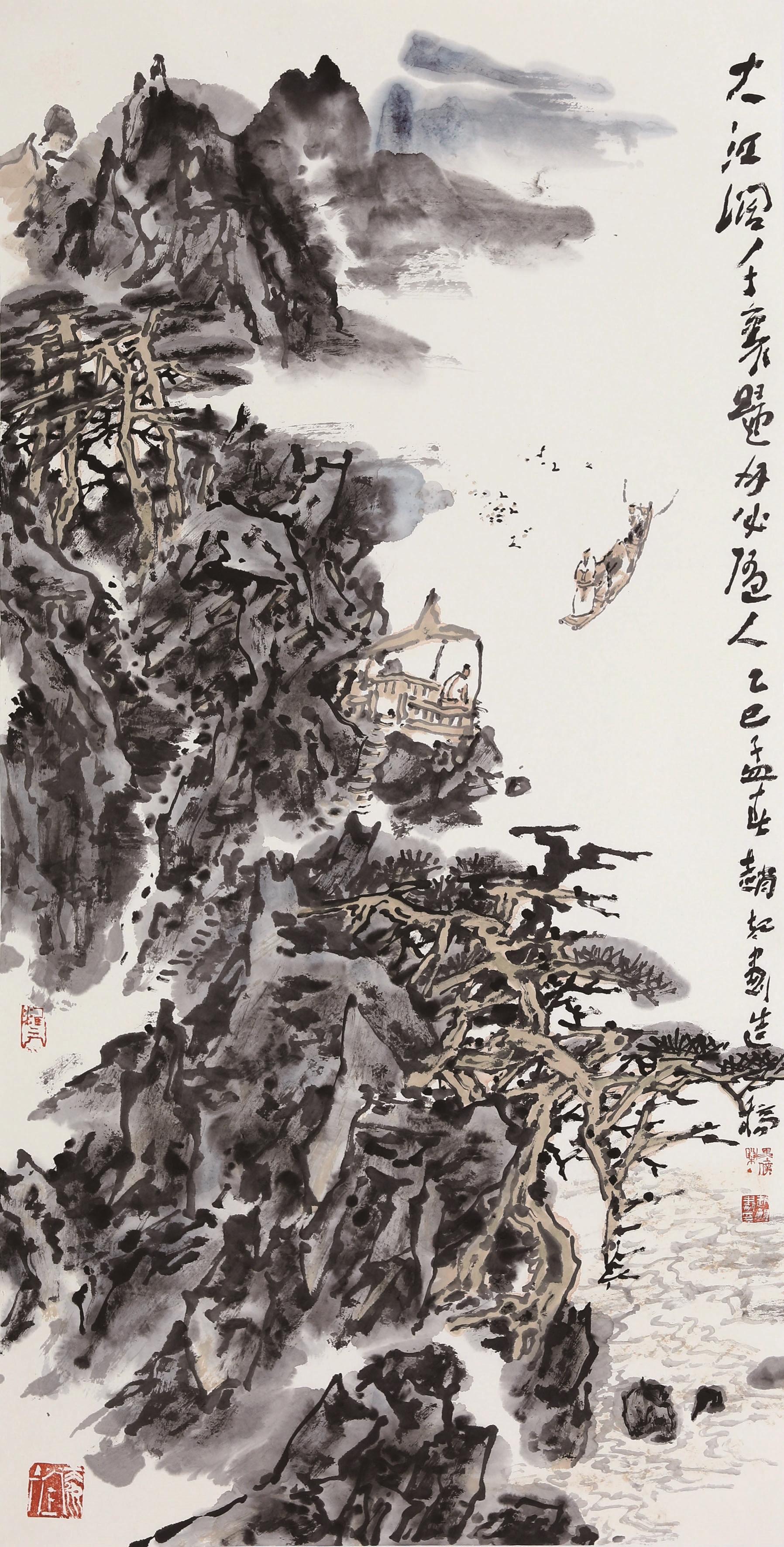

赵规划的山水画就属于格调高古,而且笔墨功力颇深的一家,即是:笔妙格高。

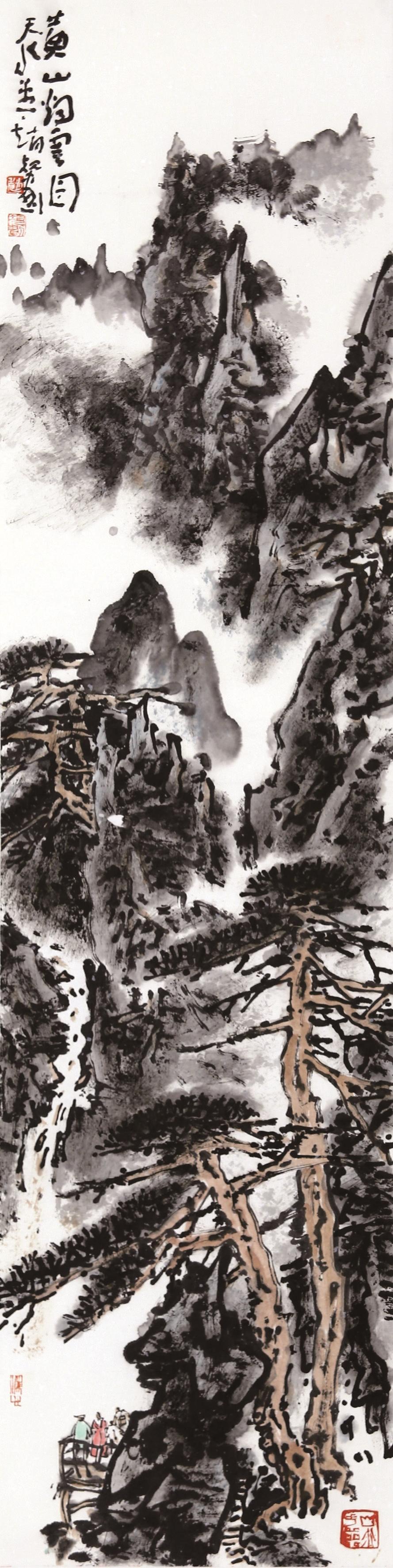

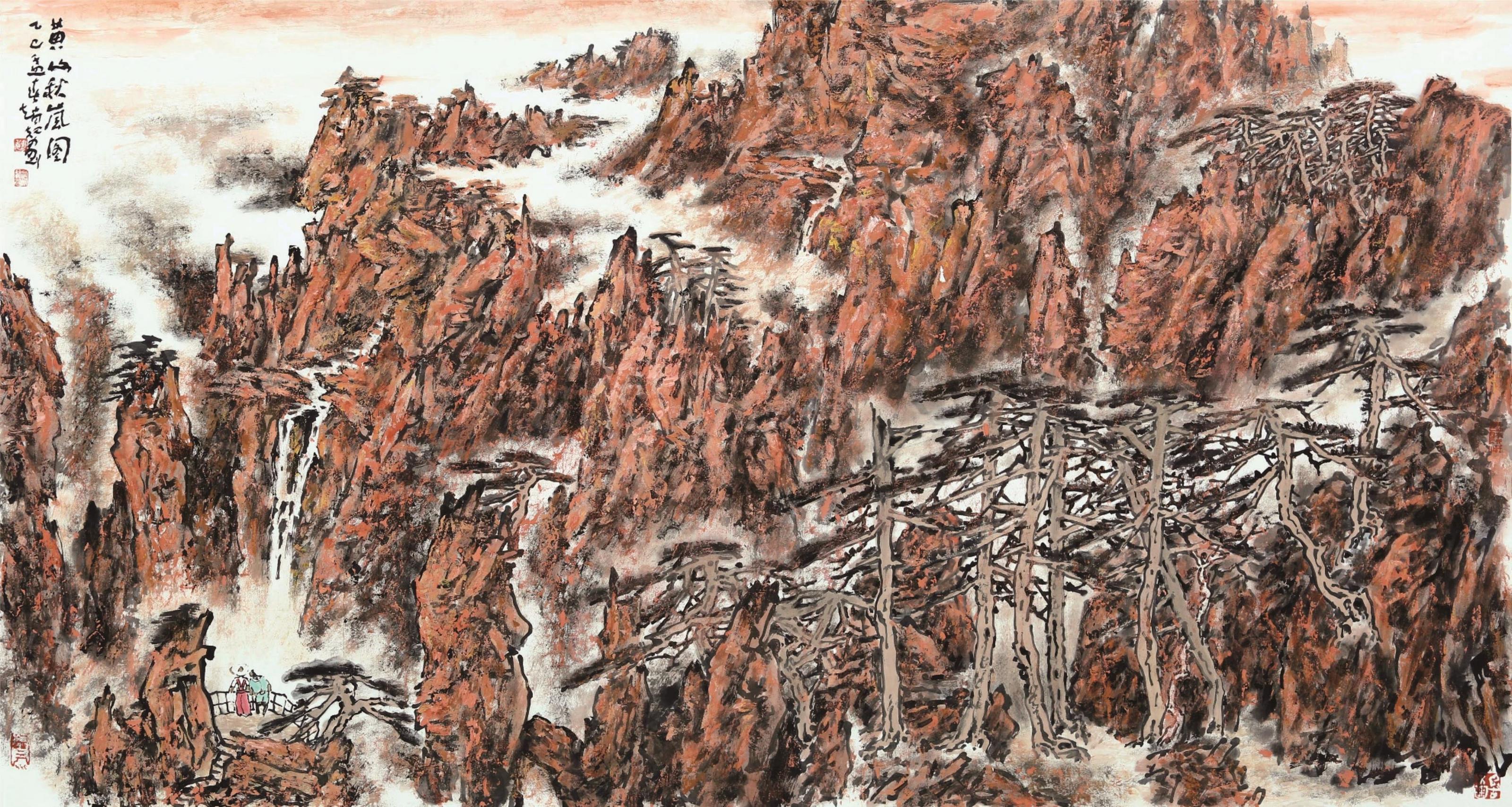

我曾说过,任何画家绘画的成功,必历三境界,必备三特色。三境界即“神于好,精于勤,成于悟”。赵规划少则爱画,到处涂鸦,乐此不疲,即初则“神于好”。因爱画,便欲以画为业,于是勤于学习,临摹古今名家作品。后投考安徽省艺术学院美术专业,从事严格的美术训练。毕业后,他决定专门研究山水画。他对于山水画,本有很好的基础。在古今山水画中,他又特别喜好黄宾虹。学习黄宾虹的画家很多,但真正理解黄宾虹的人很少很少。沈宗骞《芥舟学画编》有云:“凡事物之能垂久远者,必不徒尚华美之观,而要有切实之体。今人作事,动求好看。苟能好看,则人无不爱,而作者亦颇自喜。转转相因,其病遂至不可药。”黄宾虹的画,不是“动求好看”,更不是“徒尚华美之观”,而是“有切实之体”。这“切实之体”非有深刻的研究,非深懂中国传统者不能识。赵规划是真正懂得黄宾虹的画。善学者学其精神,不善学者学其外形。黄宾虹的画线条功力最深,他完全用传统的书法线条,尤其是古篆法。其次,黄宾虹画中的点子也非同一般,他用积墨法画出点子,丰富而具功力,都超乎常人。黄宾虹曾批评石涛的画用笔有放无收,而他自己用线则有放有收。

赵规划学了黄宾虹的用线,每一根线都有起有收,一波三折,线条立得住,画就有了骨,而且风骨沉密遒劲,放意纵适。其次他学了黄宾虹的积墨,尤其是他画中点子,圆润健劲,苍秀浑成。但赵规划学黄宾虹,并不重复黄宾虹。凡善画者,能与古人合,复能与古人离,会而通之。赵规划先是与黄宾虹合,后与黄宾虹离。黄宾虹画以黑密苍浑见长,他借石涛语云“黑团团里墨团团,黑墨团中天地宽”自诩。这和黄宾虹的反复积染有关;同时,他的眼睛看不清也是原因之一。赵规划则把黄宾虹的浓密繁复简化了,他以线条为主,突显功力。凡画无功力者,作画工愈到而格愈卑。凡用笔之简,又功力深厚者,画愈简格愈高,赵规划的画正如此。

至于三个特色,赵规划的画纯出于传统,具有鲜明的民族特色。他师前人又不同于前人,具有很强的时代特色。其画气韵生动,而气生于笔,笔遗于像,苍秀浑成,神明焕发,意能随出:笔妙而格高,又具有鲜明的个人特色。在当代绘画中,自是突出的一家。

赵规划积学专工、渴骥奔泉,正值艺术创作的黄金阶段。希望他更加努力,多读书,多研究,以广阔的视野和高远的格局,使已经独成一家的艺术风格更突出更成熟。

(作者陈传席,中国人民大学教授、博导,中国美术家协会理论委员会副主任,著名美术评论家)

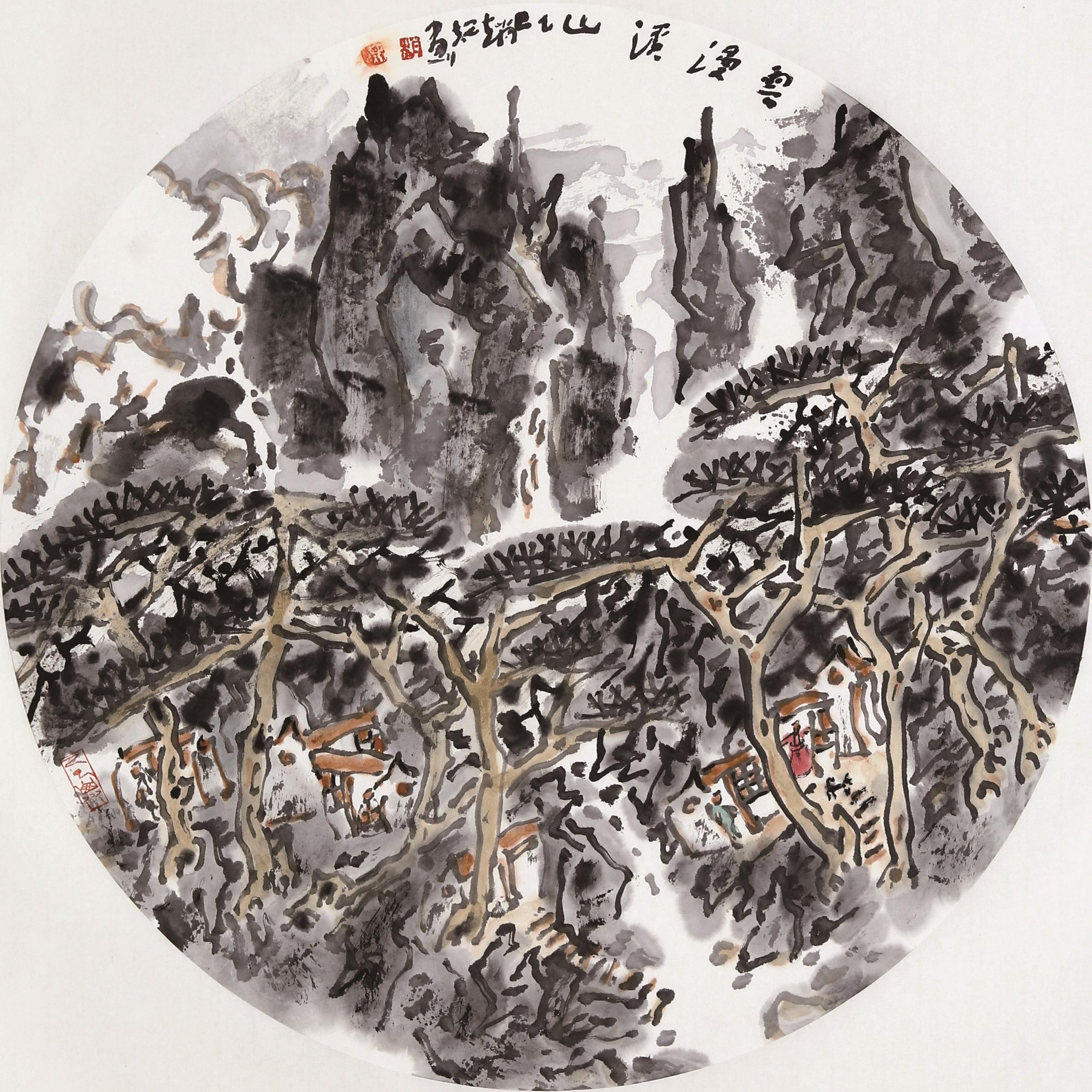

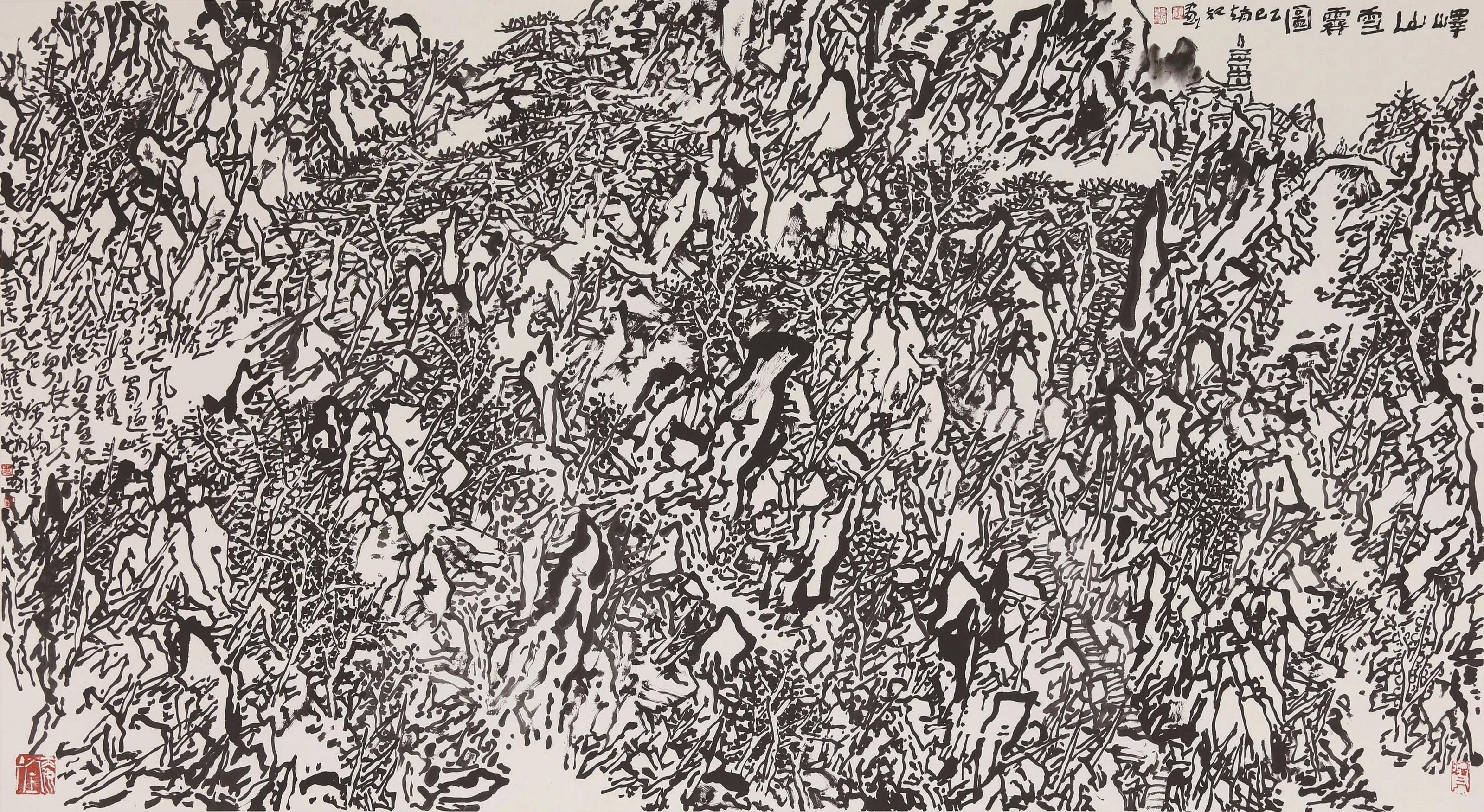

观赵规划先生“峄山”系列有感

□张见

机缘巧合于耿建会长馆藏之中见赵规划先生“峄山”主题山水系列,尝与耿会长论先生之作,感于当代山水创新与守正之难。先生着力于此,立足山水当代属性而果敢破题,以传承之中而志于创设,处全球之境遇而秉民族之精神。西学为用,中学为体,体用兼顾,倚之魄力、念力,得丹青之妙、林泉之致。

乙巳年初与先生有数面之缘,就近请教受益颇丰。先生待人真诚宽厚,侃侃而谈,识见渊博,言古今书画皆以作品论之高下,不因人废言,其胸襟气格可谓宏大而雅量。刘熙载论:“书如其人。”前人亦曰:“画如其人。”即论书画如艺术家之才、学、情、志。先生世居淮海之地,颇负汉高祖慷慨激昂之志,帝起于陇亩,然“安得猛士兮守四方”之句,后世论之有苍生之念、帝王气象。故地域之色必染人之气格。先生豪迈情志于峄山新作之中跃然纸上。言正大、雄健、充实、宏肆则至为允当。

上个世纪,得意之人挟西学东渐余威,以西人之学垢论国中艺术,一曰:“老大矣。”再曰:“老大矣。”国中即如黄秋园之辈亦只能以隐逸处世。张载说“为往圣继绝学”,想来国家贫弱之际能孤寂自持,黄氏众人的传承意义正在于斯。故曰,传承守正不易而立足当代推陈出新更难。遍观今日画坛先生于此可谓苦心孤诣,于传统正途之中而力图变法,自出个人面目,可谓功德大矣!

先生画艺根柢纯正,承续传统正途。国中学术于儒家言道统,于释家论法统,皆言事物根源、根性、传承之序,画事亦然。若不论画事内核、传承,专意世事、世人之情,则缘木求鱼,舍本逐末。中外画法有别,究根源来说,则观察、表现、思维之法不同。圣人仰观俯察,立象尽意,此为“互系性”思维,与西人三段式逻辑传统有本质的区别。立足传统艺术之气脉,则民族艺术之精神绵绵不绝,据此而论绘画之意象、意境,则系统完备。立定根柢而论“六法”“四格”“五等”“六要”“六长”“常形”“常理”“逸笔”“逸气”“六忌”等等。以此观先生艺作,则其学术根基尽显,技法传承有序,可谓“新安画派”之余脉,得虹叟之意传,于“民学”之中恢弘民族气象。以蒙养之灵、生活之神,搜尽奇峰皆为我用,化百炼钢为绕指柔,致正大宏肆之境。

先生以“通变”之律,立定个人面目。纵观中国数千年的艺术发展史,其演进之中饱含“通变”的精神,这种精神面对艺术发展的内部和外部因素的变化,以主动和自觉的主体意识推动艺术守正和创新的进程,进而形成民族性和时代性兼具的艺术特征。先生“不薄今人爱古人”“究天人之际,通古今之变”,寄兴山水,神明降之。其峄山之作,于传统笔墨之外,兼参当代构成之法,旁及西方符号之学,意造独特的空间和虚实,幻化出极富个性和识别度的绘画语言,于当代画坛形成别具一格的个人面目。

艺路漫漫,愿先生艺术长青!

(作者张见,温州大学艺术与设计学院教授)