4月24日17时17分,搭载神舟二十号载人飞船的长征二号F遥二十运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。约10分钟后,神舟二十号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,航天员乘组状态良好,发射取得圆满成功。

现代快报/现代+记者 是钟寅 李鸣

铁汉柔情,陈冬“想太空了”

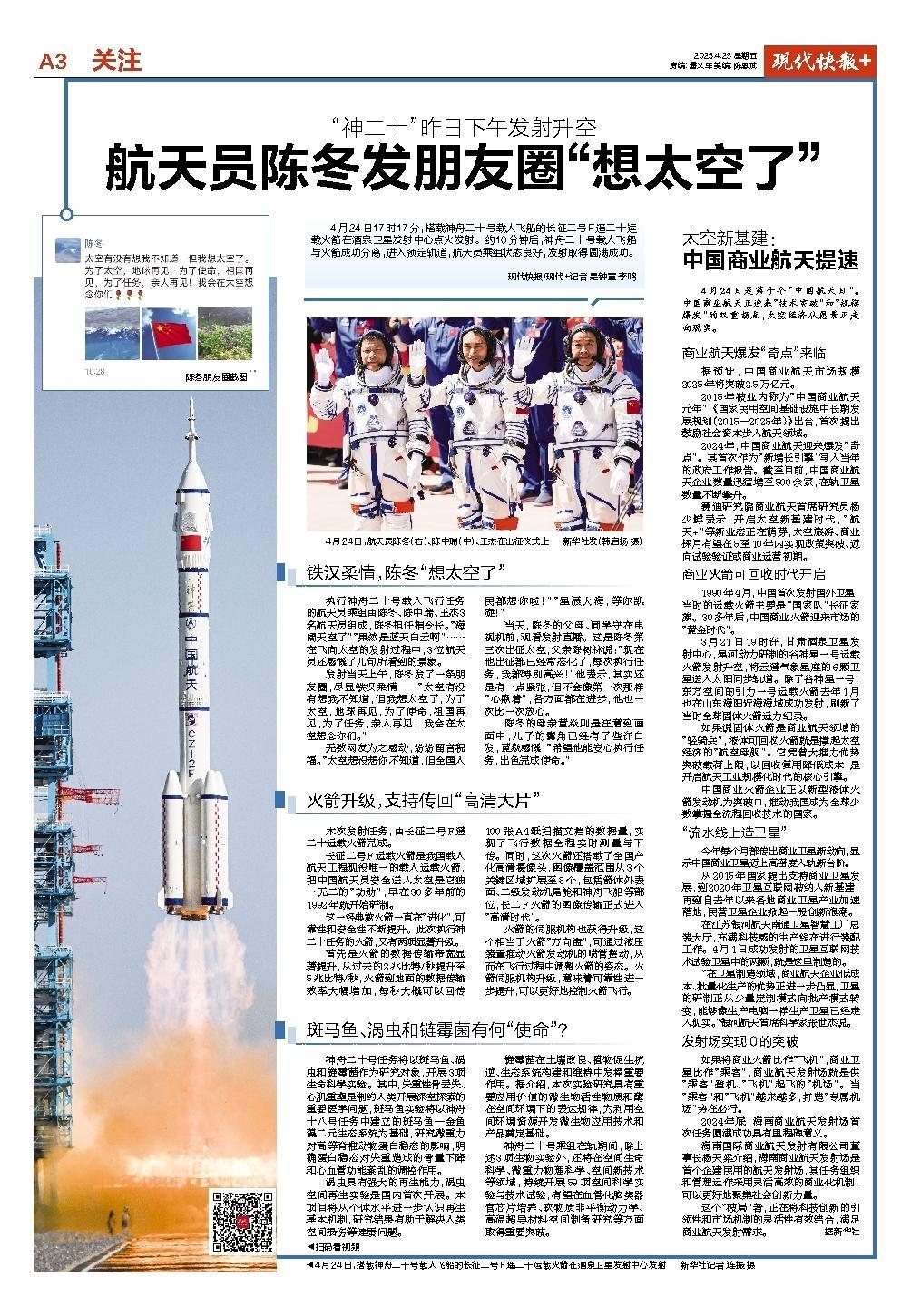

执行神舟二十号载人飞行任务的航天员乘组由陈冬、陈中瑞、王杰3名航天员组成,陈冬担任指令长。“海阔天空了”“果然是蓝天白云啊”……在飞向太空的发射过程中,3位航天员还感慨了几句所看到的景象。

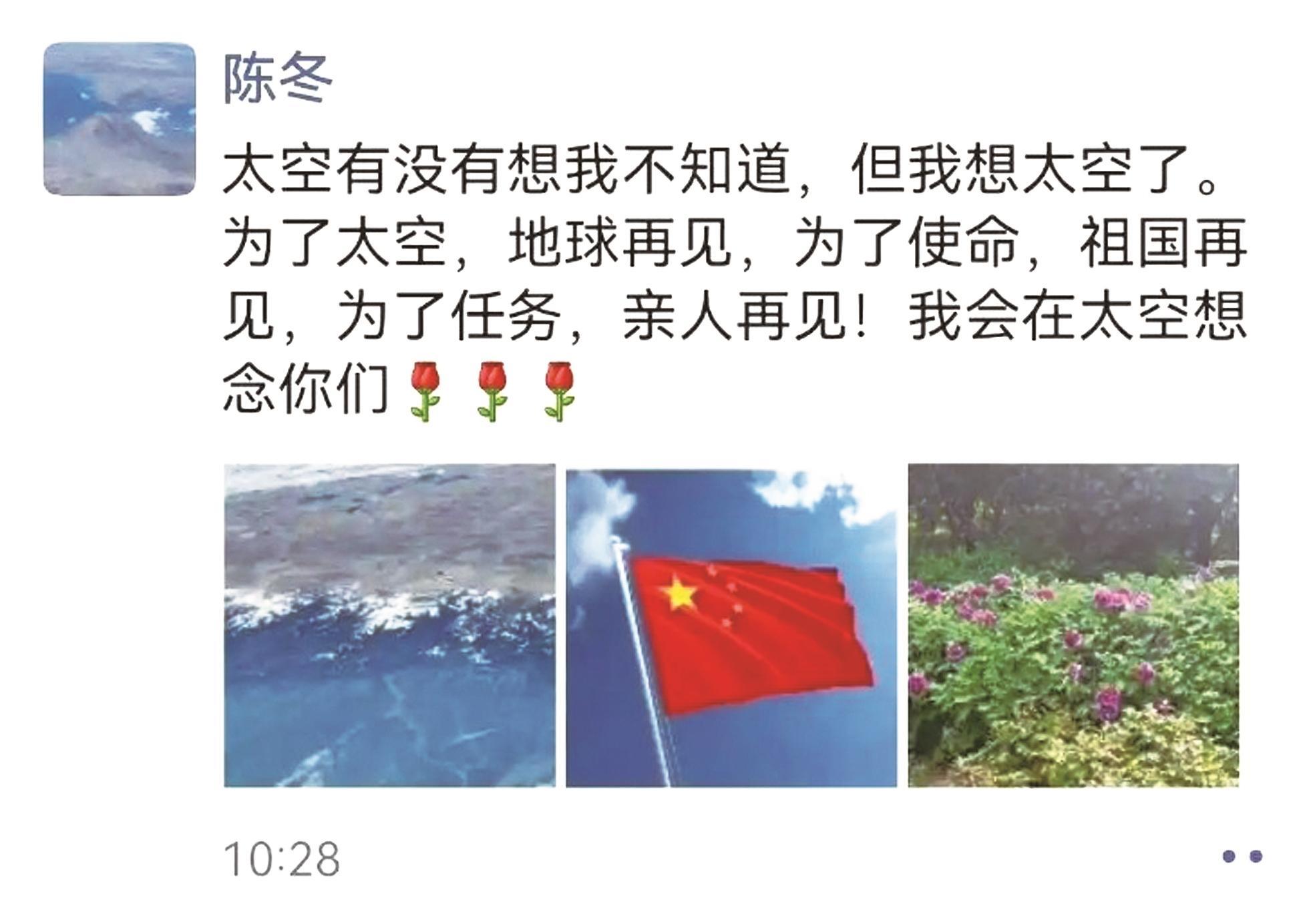

发射当天上午,陈冬发了一条朋友圈,尽显铁汉柔情——“太空有没有想我不知道,但我想太空了,为了太空,地球再见,为了使命,祖国再见,为了任务,亲人再见!我会在太空想念你们。”

无数网友为之感动,纷纷留言祝福。“太空想没想你不知道,但全国人民都想你啦!”“星辰大海,等你凯旋!”

当天,陈冬的父母、同学守在电视机前,观看发射直播。这是陈冬第三次出征太空,父亲陈树林说:“现在他出征都已经常态化了,每次执行任务,我都特别高兴!”他表示,其实还是有一点紧张,但不会像第一次那样“心揪着”,各方面都在进步,他也一次比一次放心。

陈冬的母亲黄焱则是注意到画面中,儿子的鬓角已经有了些许白发,黄焱感慨:“希望他能安心执行任务,出色完成使命。”

火箭升级,支持传回“高清大片”

本次发射任务,由长征二号F遥二十运载火箭完成。

长征二号F运载火箭是我国载人航天工程现役唯一的载人运载火箭,把中国航天员安全送入太空是它独一无二的“功勋”,早在30多年前的1992年就开始研制。

这一经典款火箭一直在“进化”,可靠性和安全性不断提升。此次执行神二十任务的火箭,又有两项显著升级。

首先是火箭的数据传输带宽显著提升,从过去的2兆比特/秒提升至5兆比特/秒,火箭到地面的数据传输效率大幅增加,每秒大概可以回传100张A4纸扫描文档的数据量,实现了飞行数据全程实时测量与下传。同时,这次火箭还搭载了全国产化高清摄像头,图像覆盖范围从3个关键区域扩展至8个,包括箭体外表面、二级发动机尾舱和神舟飞船等部位,长二F火箭的图像传输正式进入“高清时代”。

火箭的伺服机构也获得升级,这个相当于火箭“方向盘”,可通过液压装置推动火箭发动机的喷管摆动,从而在飞行过程中调整火箭的姿态。火箭伺服机构升级,意味着可靠性进一步提升,可以更好地控制火箭飞行。

斑马鱼、涡虫和链霉菌有何“使命”?

神舟二十号任务将以斑马鱼、涡虫和链霉菌作为研究对象,开展3项生命科学实验。其中,失重性骨丢失、心肌重塑是制约人类开展深空探索的重要医学问题,斑马鱼实验将以神舟十八号任务中建立的斑马鱼—金鱼藻二元生态系统为基础,研究微重力对高等脊椎动物蛋白稳态的影响,明确蛋白稳态对失重造成的骨量下降和心血管功能紊乱的调控作用。

涡虫具有强大的再生能力,涡虫空间再生实验是国内首次开展。本项目将从个体水平进一步认识再生基本机制,研究结果有助于解决人类空间损伤等健康问题。

链霉菌在土壤改良、植物促生抗逆、生态系统构建和维持中发挥重要作用。据介绍,本次实验研究具有重要应用价值的微生物活性物质和酶在空间环境下的表达规律,为利用空间环境资源开发微生物应用技术和产品奠定基础。

神舟二十号乘组在轨期间,除上述3项生物实验外,还将在空间生命科学、微重力物理科学、空间新技术等领域,持续开展59项空间科学实验与技术试验,有望在血管化脑类器官芯片培养、软物质非平衡动力学、高温超导材料空间制备研究等方面取得重要突破。

太空新基建:

中国商业航天提速

4月24日是第十个“中国航天日”。中国商业航天正迎来“技术突破”和“规模爆发”的双重拐点,太空经济从愿景正走向现实。

商业航天爆发“奇点”来临

据预计,中国商业航天市场规模2025年将突破2.5万亿元。

2015年被业内称为“中国商业航天元年”,《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015—2025年)》出台,首次提出鼓励社会资本步入航天领域。

2024年,中国商业航天迎来爆发“奇点”。其首次作为“新增长引擎”写入当年的政府工作报告。截至目前,中国商业航天企业数量迅猛增至500余家,在轨卫星数量不断攀升。

赛迪研究院商业航天首席研究员杨少鲜表示,开启太空新基建时代,“航天+”等新业态正在萌芽,太空旅游、商业探月有望在5至10年内实现政策突破、迈向试验验证或商业运营初期。

商业火箭可回收时代开启

1990年4月,中国首次发射国外卫星,当时的运载火箭主要是“国家队”长征家族。30多年后,中国商业火箭迎来市场的“黄金时代”。

3月21日19时许,甘肃酒泉卫星发射中心,星河动力研制的谷神星一号运载火箭发射升空,将云遥气象星座的6颗卫星送入太阳同步轨道。除了谷神星一号,东方空间的引力一号运载火箭去年1月也在山东海阳近海海域成功发射,刷新了当时全球固体火箭运力纪录。

如果说固体火箭是商业航天领域的“轻骑兵”,液体可回收火箭就是撑起太空经济的“航空母舰”。它凭借大推力优势突破载荷上限,以回收复用降低成本,是开启航天工业规模化时代的核心引擎。

中国商业火箭企业正以新型液体火箭发动机为突破口,推动我国成为全球少数掌握全流程回收技术的国家。

“流水线上造卫星”

今年每个月都传出商业卫星新动向,显示中国商业卫星迈上高密度入轨新台阶。

从2015年国家提出支持商业卫星发展,到2020年卫星互联网被纳入新基建,再到自去年以来各地商业卫星产业加速落地,民营卫星企业掀起一股创新浪潮。

在江苏银河航天南通卫星智慧工厂总装大厅,充满科技感的生产线在进行装配工作。4月1日成功发射的卫星互联网技术试验卫星中的两颗,就是这里制造的。

“在卫星制造领域,商业航天企业低成本、批量化生产的优势正进一步凸显,卫星的研制正从少量定制模式向批产模式转变,能够像生产电脑一样生产卫星已经走入现实。”银河航天首席科学家张世杰说。

发射场实现0的突破

如果将商业火箭比作“飞机”,商业卫星比作“乘客”,商业航天发射场就是供“乘客”登机、“飞机”起飞的“机场”。当“乘客”和“飞机”越来越多,打造“专属机场”势在必行。

2024年底,海南商业航天发射场首次任务圆满成功具有里程碑意义。

海南国际商业航天发射有限公司董事长杨天梁介绍,海南商业航天发射场是首个企建民用的航天发射场,其任务组织和管理运作采用灵活高效的商业化机制,可以更好地聚集社会创新力量。

这个“破局”者,正在将科技创新的引领性和市场机制的灵活性有效结合,满足商业航天发射需求。据新华社