一年一评的全国十大考古新发现,被人们称为考古学界的“奥斯卡”。4月24日,2024年度全国考古十大新发现揭晓,四川资阳濛溪河遗址群、浙江仙居下汤遗址、甘肃临洮寺洼遗址等十个项目入选。

现代快报/现代+记者 张文颖 裴诗语

十大考古新发现

进一步实证

中华文明突出特性

宣布入选结果的国家文物局副局长乔云飞表示,入选2024年度全国十大考古新发现的项目,是过去一年田野考古工作的突出代表,涵盖了人类起源、中华文明起源形成与早期发展过程、夏商周考古、统一多民族国家形成和发展、佛教考古等多个领域,进一步实证中华文明突出特性。

乔云飞说,过去一年,国家文物局批复实施1740项考古发掘项目,18个“考古中国”在研项目统筹推进,中华文明探源工程第五阶段即将结项,夏商文明研究工程正式启动,考古工作影响力持续提升。

“热烈祝贺十个入选项目,同时另外十个入围(项目)其实也各有各的重要性,所以我们评委每次评都比较纠结。”参与评审的专家,中国社会科学院学部委员王巍说。他认为,今年入选项目内容丰富多样,区域覆盖更广,新疆、西藏等以往较少入选的区域均有项目,20个项目分布于20个省。多个项目围绕“中华文明探源”“考古中国”等课题,跨区域、跨学科开展发掘,为一万年的文化史、五千多年的文明史研究提供新资料。

亮点抢先看

四川资阳濛溪河遗址群

揭开远古先民的食谱 中国人爱麻辣或可追溯到6万多年前

俗话说“民以食为天”,那么生活在8万至6万年前的先民们以何为食呢?

入选2024年度全国十大考古新发现的四川资阳濛溪河遗址群,为我们揭开了祖先的食谱:鱼、熊、虎、葡萄、核桃、橡果……可能都是当时人们的食物。

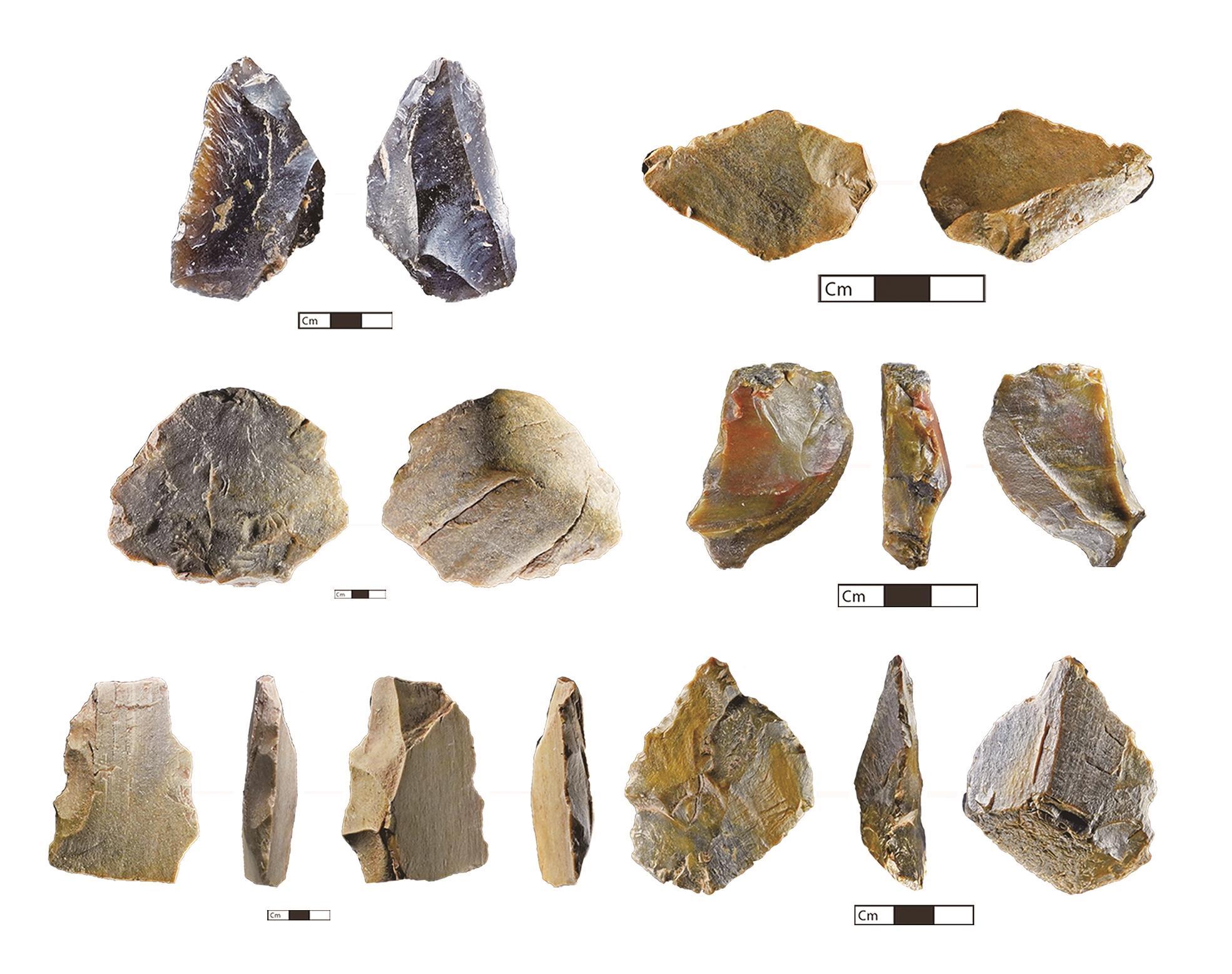

根据终评会上的介绍,濛溪河遗址群第一地点(即濛溪河遗址)发现于2021年,面积约1.2万平方米。经国家文物局批准,2022年至2024年,四川省文物考古研究院联合中国科学院古脊椎动物与古人类研究所开展考古发掘,共发掘300平方米。测年显示,该遗址距今约8万至6万年,处于现代人演化的关键阶段。

独特的环境,让濛溪河遗址保存了一个相对完整的远古社会面貌。它是国际罕见的同时包含丰富石器、动物与植物遗存的“全科型”遗址,也是现代人起源扩散阶段唯一发现有丰富植物的遗址。

“(遗址)展现了早期现代人唯一的完整食谱。”该项目负责人、四川文物考古研究院旧石器考古研究所所长郑喆轩介绍,考古过程中发现了先民们利用鱼、鳖、熊、虎、鸟类,以及处理剑齿象的证据。“可以说,大中小、水陆空、食肉食草动物俱全,反映了古人类高超且广谱的狩猎和认知能力。”

郑喆轩透露,遗址目前已鉴定出的植物有37科53属,包括葡萄、乌蔹莓等浆果,核桃、橡果等坚果,以及接骨草、筋骨草等药材……超过一半的种类都是人类可以食用的。2024年,考古人员还在遗址中找到了花椒,“花椒几乎是独属于川渝、乃至中国饮食文化的标志性植物。濛溪河花椒的发现,表明舌尖上的‘麻辣中国’很可能在这个阶段就已经开始了。”

湖北黄陂盘龙城遗址

首次在长江流域夏商遗址中发现石构遗迹

盘龙城遗址位于湖北省武汉市西北郊,发现于1954年。这里发现了城垣、宫殿基址、贵族墓葬等重要遗迹,以及大量青铜器、陶器、玉器等珍贵遗物。盘龙城遗址是长江流域夏商时期等级最高、规模最大、遗迹最丰富的古代遗址之一。

“盘龙城遗址的发现不仅实证黄河、长江文明的统一性发展,也表明长江流域也为中华文明的摇篮。盘龙城也因此成为探索长江中游文明进程的关键遗址。”该考古项目负责人、武汉大学历史学院副教授孙卓说。

通过景观与环境考古学的研究,专家们成功复原了商代时期的水位变化和聚落形态。这一发现揭示了长江流域夏商时期的水位变迁,填补了该时期水文与景观变化的空白。更为惊人的是,在小嘴地点发现的铸铜遗存,实证了青铜器地方生产的可能性。

从2015年开始,考古队持续围绕杨家湾区域的大范围石头堆积展开工作,先后发现石构方形基础、完整陶缸埋藏、大规模石构工程遗迹等。特别是规模巨大的石构遗迹,是长江中游夏商时期遗址中首次发现,其巨大的体量和建设所需的人力、物力,都凸显了盘龙城作为中心城市的地位。

值得一提的是,盘龙城遗址博物院“镇馆之宝”是一件绿松石镶金饰件,是遗址中首次发现的金与玉石镶嵌的饰物,也是中原文化系统迄今发现的最早的成型金饰件。

陕西宝鸡周原遗址

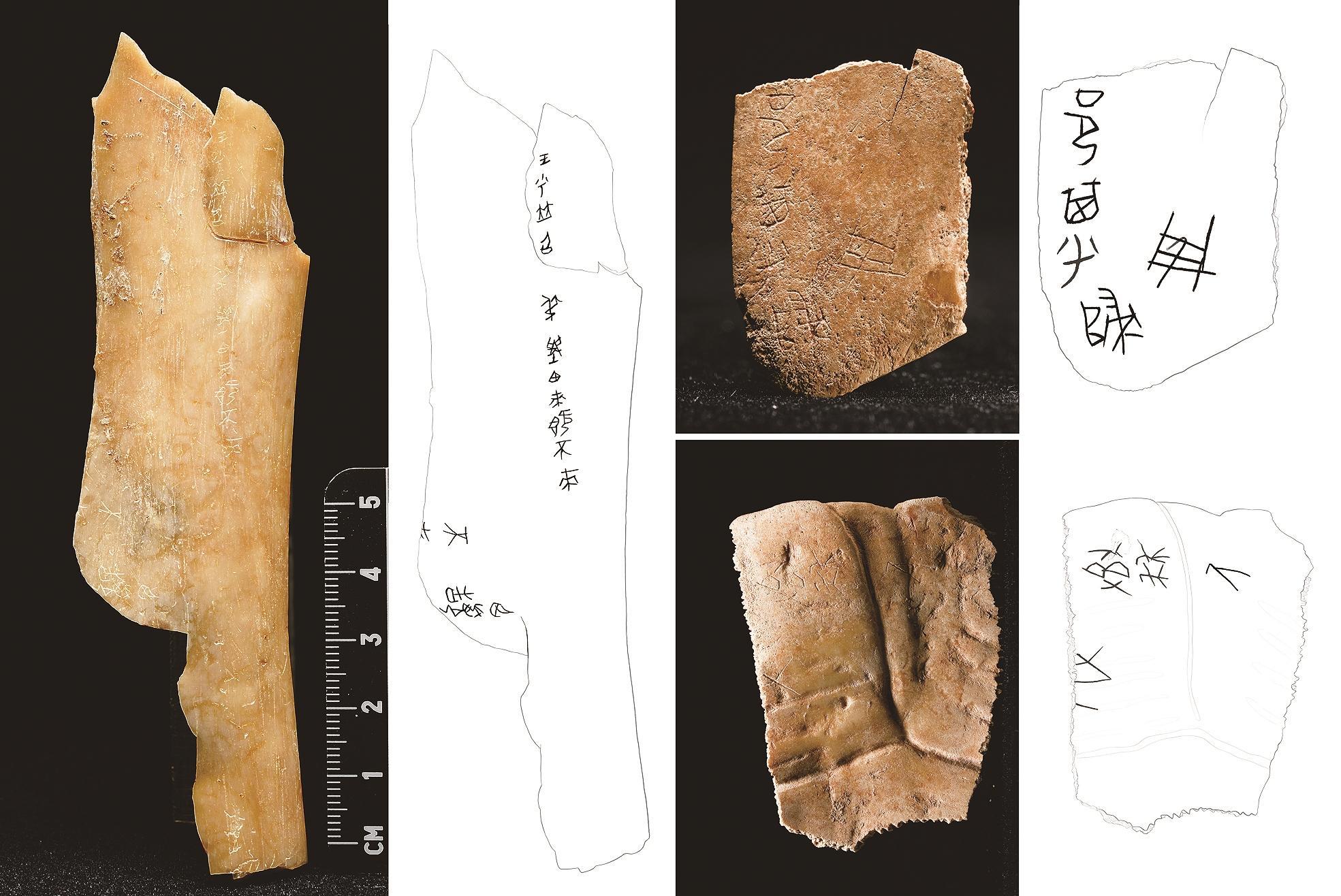

确认西周两座城门,首次发现刻有“秦人”的甲骨

陕西宝鸡周原遗址是继2003年和2015年之后,第三次获评全国十大考古新发现。

周原遗址完整揭露了2座先周与1座战国时期大型夯土建筑,发现了建造于不同时期的三座西周城垣,初步揭示了周原聚落的城垣结构,大致厘清了周原都邑的空间结构和布局。

完整揭露了大城东门和宫城南门,填补了以往西周城门发现的空白,丰富了对中国古代城门结构形制的认识。

另一项重大发现是:考古人员在周原遗址凤雏村南宫城城墙南侧的壕沟内,发现了206片卜甲与卜骨,其中有字甲骨30片,初步辨识出刻辞180字。内容如“王呼并召……”“壬子王其兽(狩)……”等。

考古人员介绍,这批甲骨文当中,有王令诸侯的记载,反映了西周时期国家管理的内外服制度;也有反映西周时期天文历法相关的记载;以及西周时期的国族名、人名、地名等。

此外,考古人员首次发现了一片记载着“秦人”二字的甲骨,这是迄今为止对秦的最早文字记载。这些甲骨的出土,为研究西周甲骨学乃至西周历史提供了宝贵的实物材料。

安徽淮南武王墩一号墓

规模最大、等级最高、结构最复杂 楚王“地下宫殿”未来可参观

基本完整的礼容器、礼乐器组合,保存完好、共出器物丰富的“木俑坑”,大量漆木生活器、车马兵器、玉器、卜甲……一座战国晚期楚王的“地下宫殿”,就在安徽省淮南市三和镇。考古勘探确认,武王墩墓地独立陵园占地约150万平方米,除主墓一号墓,还分布有大型车马坑、大型陪葬墓、祭祀坑等相关遗存。

2024年,武王墩一号墓在考古界备受瞩目。考古过程中众多的“最”“首见”,让网友们充满了期待:它是经科学发掘的迄今规模最大、等级最高、结构最复杂的大型楚国高等级墓葬;一号墓木椁室是首见结构完整的九室多重棺椁;椁木上发现有墨书文字,是目前国内发现数量最多、等级最高、内容最丰富的先秦墨书文字;一号墓出土的木俑超过280个,其规模大、种类多、保存完好,在楚墓中尚属首见。

武王墩一号墓的主人是谁?考古专家表示,经过近五年的勘探、发掘、整理、研究,结合文献史料综合分析,一号墓墓主人正是《史记·楚世家》中记载的楚考烈王“熊元”。

在终评会上,武王墩考古发掘项目领队、安徽省文物考古研究所研究馆员宫希成透露,当地已经开始建设武王墩考古遗址公园。未来,公众将有机会近距离参观这座超豪华的楚王“地下宫殿”。

“2024年度全国十大考古新发现”名单

四川资阳濛溪河遗址群

浙江仙居下汤遗址

甘肃临洮寺洼遗址

西藏康马玛不错遗址

湖北黄陂盘龙城遗址

陕西宝鸡周原遗址

北京房山琉璃河遗址

安徽淮南武王墩一号墓

云南晋宁河泊所遗址

新疆喀什莫尔寺遗址

本版图片来源:新华社发(国家文物局、考古杂志社、全国十大考古新发现活动办公室供图)