空间站作为一个复杂、封闭、相对独立的生态系统,为航天员长期驻留创造了良好环境,同样也为微生物的滋生提供了有利条件。空间站微生物的来源是什么?可能造成哪些影响?如何防控?一起来了解下吧。

图文来源:中国载人航天微信公众号

空间站微生物从何而来?

微生物是一类数量繁多、分布广泛且适应性极强的群体,可通过多种途径进入空间站。这些微生物在温度、湿度等生长条件满足的情况下会不断滋生,共同构成空间站上的微生物群落。空间站的微生物主要来自以下几个方面:

1.航天员自身携带

人体自身内部或体表天然存在细菌、真菌等大量微生物,随航天员身体进入空间站,并通过舱内气体和其他接触途径引入。

2.空间站使用材料和设备上携带

建造空间站使用的结构金属、非金属等各类材料在生产、存放、使用和安装过程中,以及相关设备在装配过程中,会通过人员、工具和环境(如厂房空气、放置表面)将微生物引入并附着在材料、设备表面或内部。

3.地面总装、测试等阶段引入

空间站在地面总装、测试、试验和发射准备过程中,操作人员自身携带或穿戴的衣物、使用的工具,都会将厂房内地(墙)面和其他设施表面的微生物引入舱内。

4.来访航天器及其货物携带

为空间站运送货物的货运飞船自身及货物均会携带微生物,并通过人员对货物转移和舱内气体流通传递至舱内。

微生物对空间站有何影响?

要实现人在太空的长期生存,必须构建相应的生态系统,不仅要有动植物,也要有微生物。但如果空间站微生物失衡,会给航天员健康安全及舱内系统稳定性带来挑战。

1.构成航天员健康威胁

致病性微生物会对航天员的健康构成威胁,在长期飞行过程中,航天员自身体内的微生态平衡会发生变化。当人体免疫力下降时,某些致病性微生物的感染毒性可能增强,使航天员在轨健康风险增加。

2.导致空间站设备及材料损坏

微生物会腐蚀电缆、接插件、电路板等,造成舱内设备短路或断路等故障;一些微生物会形成生物膜堵塞管道,引发设备故障。

此外,微生物会侵蚀材料,降低材料性能,进而影响空间站使用寿命;某些微生物还会产生毒素,污染舱内空气、水源和食物,导致舱内环境恶化。

微生物防控如何开展?

如何进行微生物防控,并与它们和平共处?

1.在轨微生物监测

空间站微生物监测是微生物控制的基础。微生物监测主要是对舱内气体、表面、水系统等不同介质中的微生物的菌种和菌落进行定期检测,并对微生物生长状况进行评估,为微生物的控制提供依据。在《天宫TV》中,可以看到航天员乘组定期开展空气微生物、表面微生物、饮水分配器出水口微生物采样的相关画面。为何要从这几方面进行监测?

一方面,密闭环境气体中的微生物水平可较为真实地反映整个环境的平均水平,且气体中的微生物与航天员的接触更为密切,是影响航天员在轨健康的关键。

另一方面,表面是密闭环境中内表面微生物生长的载体,其数量直接反映了对舱内材料的破坏腐蚀情况,定期监测表面中微生物水平,能够预防材料中微生物的大量繁殖,防止其短期快速爆发。

同时,水系统中微生物生长速度较快,而空间站中的再生水循环系统、热控管路都是水大量聚集的场所,直接关系到航天员饮用水和空间站热控系统的稳定性。因此,对上述环境中微生物的定期监测尤为必要。

目前,中国空间站已在轨稳定运行两年多,在微生物培养法检测技术方面开展了多项研究和应用。

2.在轨微生物控制

一是严格标准及规范。目前我国实施的国家标准GB/T 43421-2023《载人航天器微生物控制要求》中,对载人航天器密封舱设计、研制、在轨运行等阶段的微生物控制提出明确要求,同时对实/试验载荷、货物、航天员等微生物控制作出相应规定,为我国空间站的微生物控制提供了依据。

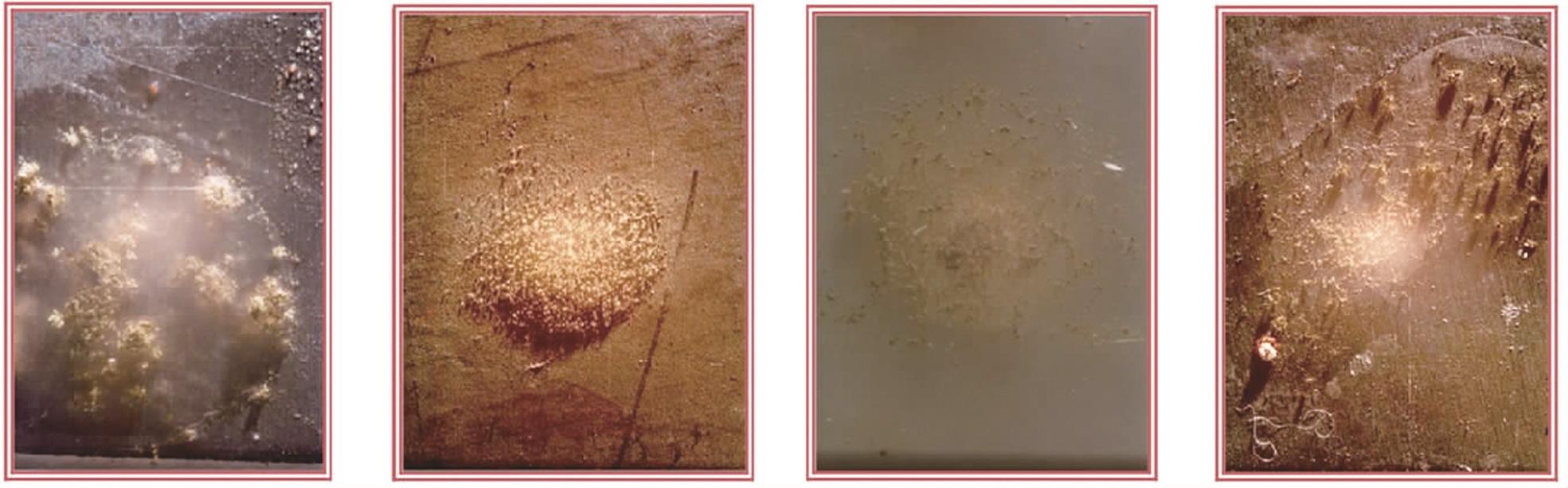

二是空间微生物腐蚀防护。我国空间站正在开展空间微生物腐蚀领域的研究工作,科研团队研制的微生物-材料相互作用科学试验装置已开展了多批次微生物与材料相互作用试验,包括黑曲霉对聚氨酯涂层电路板、裸铜电路板、热缩管等多种材料的微生物腐蚀试验等。

总的看,目前我国在空间站微生物检测与控制技术方面取得显著进展。在轨微生物检测技术已涵盖培养法与免培养法,并且均有相应设备和技术应用;在微生物控制方面,也制定了明确要求并配备了有效的技术手段。