春色阑珊,夏影初现。2025年4月“凤凰好书”榜单如约而至,共有10种图书入选。本期榜单内容丰富多元,从探讨思想与文化的社科佳作,到探索奇妙生命与自然的科学读本;从呈现艺术大师传奇的美学盛宴,到揭秘人类文明与认知的历史传奇,还有充满人生百态的文学作品,每一本书都会带领读者开启不同维度的认知航程。愿读者诸君在凤凰好书的陪伴下,在多元的知识宇宙里上下求索。

现代快报/现代+记者 姜斯佳 整理

《国际主义》

宋逸炜 著 江苏人民出版社

江苏人民出版社总编辑谢山青:《国际歌》中,一定要实现的“英特纳雄耐尔”,其实是瞿秋白将International音译的处理,而这个词的意译就是“国际(主义)的”。本书以概念史为手术刀,通过词语史、思想史、社会史、政治史的四重维度,精密解剖近代中国思想史上的“国际主义”从萌芽到发展的百年脉络,揭示了这一概念在中国近现代的动态光谱,可以触感人类命运共同体理念的深厚根基。在全球化遭遇逆流、地缘冲突加剧的当下,是纵容单边主义还是回归真正的国际主义之道?读完本书,相信读者们会有更深入的思考。

凤凰传媒总编辑徐海:国际主义曾是我们日常非常熟悉的概念,随《国际歌》在过去的一个多世纪里传唱不休,激励了无数志士仁人热血前驱;同时,国际主义与民族主义纠缠交织,在国际关系等领域争议纷纭。作者厘清了自英国工业革命和法国大革命以来“国际主义”的产生、发展与辨析的历史,通过国际法、世界语、国际歌、国际纵队等一系列关键词,以及与之相对应的周鯁生、胡愈之、瞿秋白、谢唯进四个中国人物,给读者梳理出一条“国际主义”的牵引线。通过这条线,读者同时阅读了百年共运史和百年国际关系史。

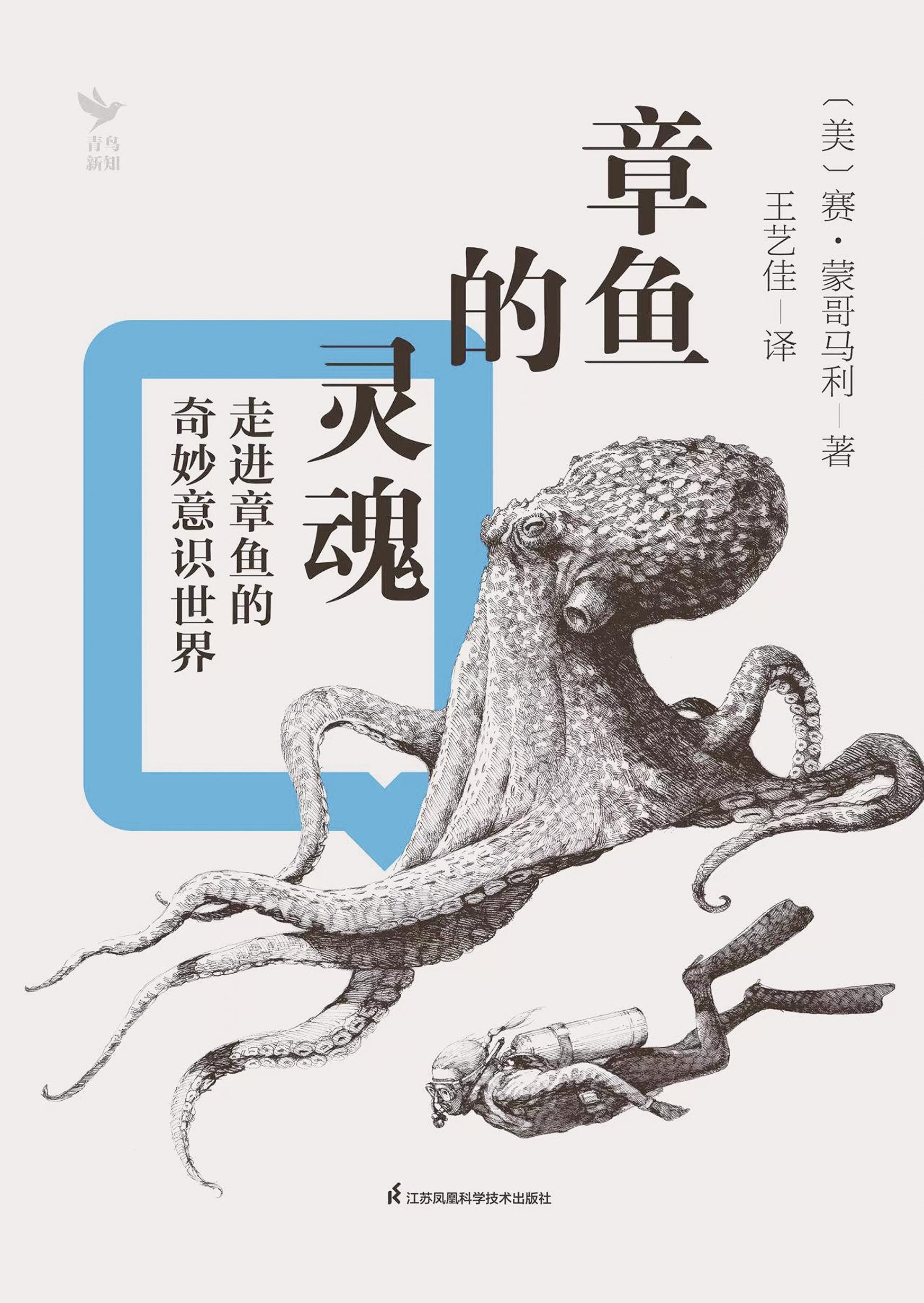

《章鱼的灵魂:走进章鱼的奇妙意识世界》

[美国]赛·蒙哥马利 著 王艺佳 译 江苏凤凰科学技术出版社

江苏凤凰科学技术出版社总编辑陈卫春:这本书向我们展示了章鱼的惊人天赋,带领我们见证章鱼脆弱但坚韧、短暂而灿烂的一生,仿佛照见人类自身。书中,我们将目睹浪漫的“章鱼相亲”,跟随太平洋里的野生章鱼参观它们的“城堡”,也会为水箱中衰老却不忘母性本能的奥克塔维亚潸然泪下。如果你曾好奇动物是否拥有意识,这本书将给你答案。

江苏凤凰科学技术出版社原总编辑郁宝平:章鱼这种离奇的现实生物,在海洋中编织着生命的另一种可能。书中既有章鱼变色伪装、开锁娱乐的趣闻,也有人类与章鱼跨越物种的友情故事,更有对于动物意识、生命哲学的深刻思考。曾经恐惧章鱼的你,在阅读本书后或许会颠覆印象:这些曾被称作“怪物”的生命,正以与人类截然不同的感知维度,重新定义智慧、情感与存在的意义。

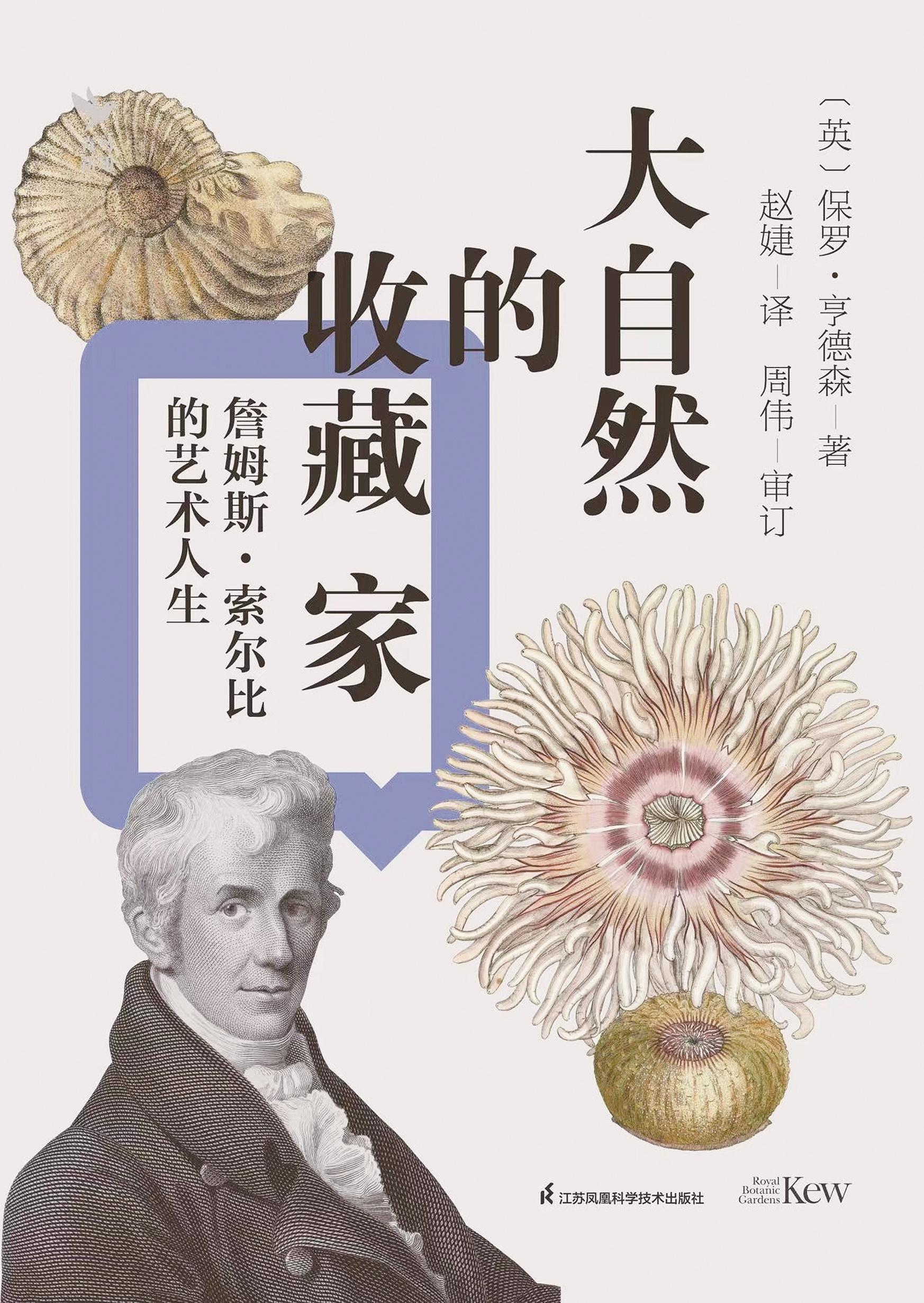

《大自然的收藏家:詹姆斯·索尔比的艺术人生》

[英国]保罗·亨德森 著 赵婕 译 江苏凤凰科学技术出版社

江苏凤凰科学技术出版社总编辑陈卫春:看过索尔比的一生,仿佛经历了一场博物考察的旅程。植物图谱的精密、陨石铸剑的奇思、学术交锋的激荡、科学荣光背后的人性温度与代际传承,都在书信手札中鲜活重现。这不仅是一位博物学家的成长史,更是一部科学与艺术交融的启示录,是理性与诗意的永恒对话。

江苏凤凰科学技术出版社原总编辑郁宝平:这是一部致敬自然观察与艺术匠心的人物传记,以细腻笔触勾勒出索尔比传奇的一生:他用画笔还原自然之美,凭热爱收藏博物万象。从乡野少年到博物学巨擘,从《英国植物学》等多部里程碑著作的诞生到私人博物馆的奇珍异藏,他的每一步都浸润着对自然的热忱与敬畏。本书不仅是艺术美学的视觉盛宴,更是表达了对自然之美的极致诠释——以谦卑之心观察,以艺术之眼升华,以收藏家的眼睛见证万物有灵。

《日常之物的权威:西德工业设计文化史》

[英国]保罗·贝茨 著 赵成清、杨扬 译 江苏凤凰美术出版社

江苏凤凰美术出版社总编辑王林军:牛津大学历史系教授保罗·贝茨摒弃了一战、二战式的宏大叙事逻辑,从日常消费品的规模生产、设计风格和大众感知角度,论述了包豪斯风格和德国制造同盟美学如何融入在家电、餐具这些日常之物中,并经乌尔姆设计学院和博朗公司的革新发展,逐步重构起战后德国的国家形象。艺术不止美,从工业设计在西德战后经济复苏、社会改革、道德重塑中的关键作用可见,设计也不只是产品造型、材质问题,更是物质文化政治化的呈现。他山之石可以攻玉,中国制造如何构建大国形象?本书的读者对象也不只是设计界。

江苏凤凰美术出版社原总编辑方立松:20世纪50年代,西德日用品设计超越其实用功能,因深蕴伦理品质与精神内涵,被誉为特殊的“文化物品”,并在战后重建过程中发挥了重要作用,成为国家复兴、文化革新与社会道德重塑的重要推力。本书从文化视角系统考察了20世纪50年代西德工业设计的崛起轨迹与内外成因,深刻揭示了“德国制造”崛起背后和国家形象塑造过程中设计的文化力量。

《龙凤歌》

胡学文 著 江苏凤凰文艺出版社

江苏凤凰文艺出版社总编辑赵阳:“人要奔着活路去,不能怕,不能退,路只会越走越宽。”《龙凤歌》的作者胡学文如是说。这部现实主义长篇小说讲述一位母亲两个家族三代同堂的人生跋涉与悲欢,以一个北方小城的家族史映现了崛起中的中国大半个世纪曲折奋进、昂扬向前的一曲“龙凤歌”。平凡人半生悲喜,终将回归大地,不变的是中国人对亲情的眷恋和对乡土的忠诚。

凤凰传媒副总编辑王振羽:胡学文继《有生》之后,以中国北方县域乡村为背景,跨度八十载讲述马家和朱家几代人的身世命运与人生悲欢,扎实细密呈现芸芸众生在时代之河漂泊挣扎中的种种选择。有梦游症的马秋月因一匹枣红马与朱光明结缘,诞下朱灯与朱红这一对龙凤胎。朱灯、朱红兄妹迥异的性格形成了截然不同的命运走向,反映了广大农人后代在城市化进程中的选择、坚守、命运流转。

《日常的金字塔:写诗入门十一阶》

黄梵 著 江苏凤凰文艺出版社

江苏凤凰文艺出版社总编辑赵阳:这是一架搭在阅读与写作之间的梯子,是诗人、评论家黄梵凝聚40年诗歌创作经验与20年诗歌阅评心得,为读者搭建的一条通向诗歌之路。作品不空谈理论,而是直面写作的具体问题,以真切畅达的文字,帮助读者澄清成见的误识,消弭笔与心之间的鸿沟,铺设具体的创作之路。这部写诗“心法”试图打通写作的任督二脉,对渴望描绘灵魂深处歌哭的人,希望通过诗句与人生种种“意难平”冰释前嫌的人,以及一切想在字里行间活成自己喜欢的模样的人,《日常的金字塔:写诗入门十一阶》不失为一架生动而实用的登塔之梯。

江苏凤凰文艺出版社原总编辑汪修荣:黄梵不仅是小说家,还是一个优秀的诗人和学者,这本书围绕诗意、意象、形式、结构、隐喻与象征等诸多方面,理论与案例相结合,用雅俗共赏的方式,揭示了诗歌写作的全部奥秘。它既是黄梵四十年新诗写作的真经,也是普通读者诗歌创作的入门指南。

《伊丽莎白·芬奇》

[英国]朱利安·巴恩斯 著 严蓓雯 译 译林出版社

译林出版社总编辑张遇:《伊丽莎白·芬奇》是英国文坛巨匠、布克奖得主朱利安·巴恩斯的全新小说,优雅迷人,极具智性锋芒,被盛赞为“智识小说的典范”。女主人公芬奇在生活与学术研究中都显得“不合时宜”。这部作品虚实交织的拼贴笔法让人梦回当年的布克奖决选之作《福楼拜的鹦鹉》。译者严蓓雯的译文优雅妥帖,忠实再现了巴恩斯的文风。

凤凰传媒副总经理袁楠:英国作家巴恩斯这部用女性人物名字命名的小说里,伊丽莎白·芬奇仿佛是独立女性的某种典范,受过良好教育,品位非凡,拥有复杂且有趣的灵魂。芬奇去世后,留给学生尼尔一堆藏书和笔记,尼尔希望能为芬奇写一篇传记。在对记忆的一次次提取中,虚构与非虚构之间,芬奇化身为巴恩斯所珍视的一切:对历史的洞见、应对生活的慧心、对理性的探寻,等等。她并不提供答案,而借助这位令人着迷的女性,晚年的巴恩斯其实给出了关于人生课题充满智识的答卷。

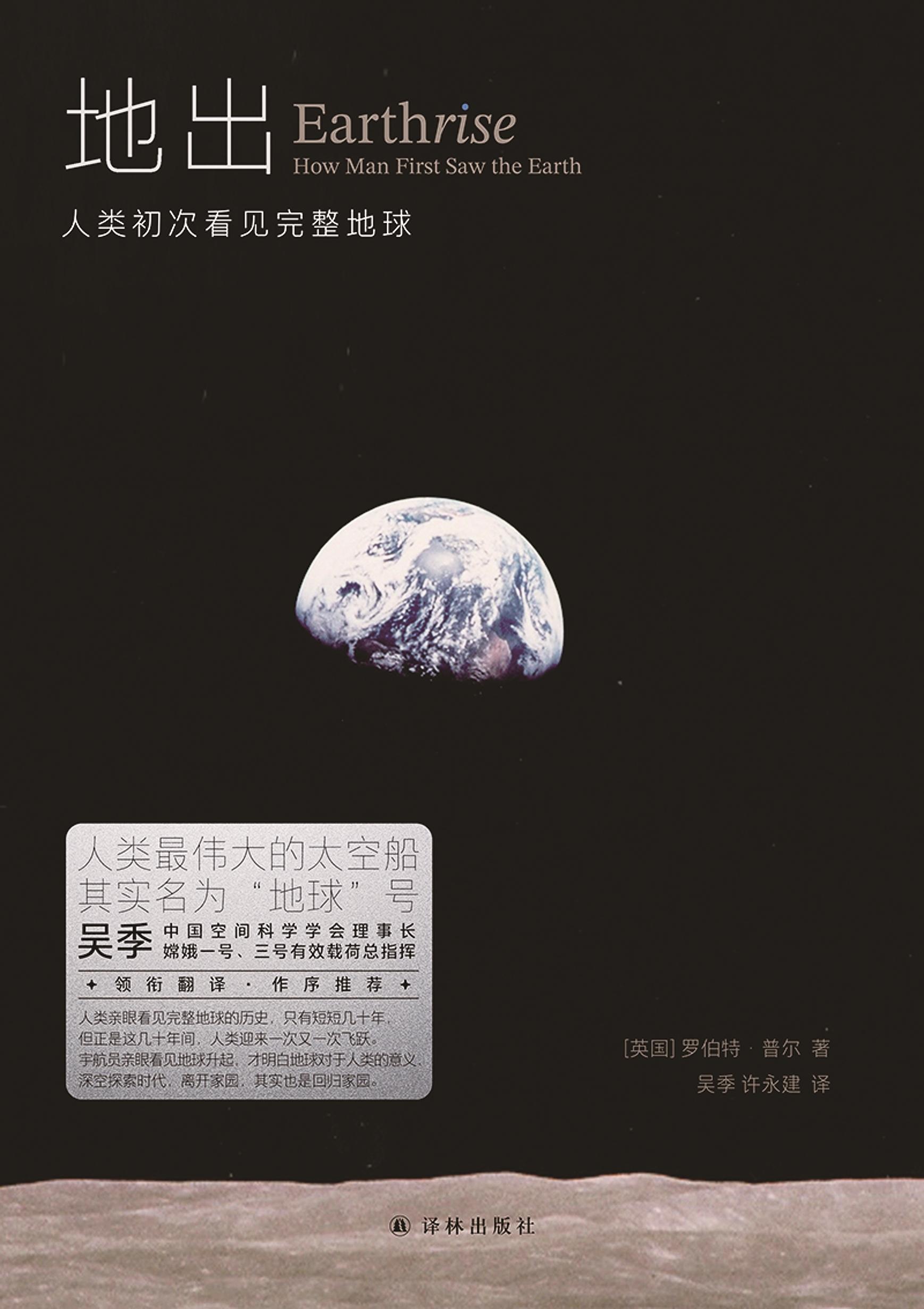

《地出:人类初次看见完整地球》

[英国]罗伯特·普尔 著 吴季、许永建 译 译林出版社

译林出版社总编辑张遇:这是一本关于人类航天史的重要著作,独辟蹊径地阐释了“地出”这一航空史上里程碑式的影像所引发的认知革命,揭示了地球的唯一性和脆弱性,讨论了太空探索如何重塑人类的身份认同。在中国载人登月工程如火如荼之际,本书译者、中国空间科学学会理事长吴季提到,当我们再次登上月球,地球家园呈现为人类命运共同体,中国人的声音将再次唤醒人类对和平、共荣和责任的意识。

江苏人民出版社原总编辑府建明:这是一本无需太多专业知识就能读懂的书,但其引人入胜和给人启迪之处远超其他“深刻”的著作。它以人类从太空回望地球为切入点,从历史角度将太空旅行和环境保护这两个貌似不相干的主题紧密联系起来,从而激发人们这样的思考:我们的地球是如此美丽而又如此脆弱?我们应该如何对待我们生活的这个摇篮?当然,好学深思者还会有进一步的畅想:在这样一个如蓝色弹珠般的星球上,身为同类的人应该怎么相处才有意义?

《文化的故事:从岩画艺术到韩国流行音乐》

[美国]马丁·普克纳 著 黄峪 译 译林出版社

译林出版社总编辑张遇:这不是一本按部就班讲历史的书,而是一场跨越上万年的文化之旅。从古埃及的纳芙蒂蒂王后到借鉴古希腊戏剧的索因卡,作者以高超的叙事技巧,将15个看似遥远的文明片段巧妙串联。书中那些文化的“中介者”——柏拉图、阿育王、玄奘等——让我们看到,真正推动文化前行的,往往是不同文明在相遇、碰撞时激发出的创造力。与其说这是一部文化史,不如说是一次追问:我们为何需要文化,又如何借由文化理解彼此?在文化保守主义盛行的当下,这本书再次提醒我们,人类文明繁荣发展,正是文明交流互鉴的结果。

凤凰传媒副总编辑王振羽:哈佛大学的马丁·普克纳教授研究戏剧,主编过“诺顿世界文学选集”,他讲述文化故事,纵横捭阖,视野宏阔,在他的引领之下,我们将穿越文化史上的璀璨时刻,见证人类在拓展生存空间和发现自我时的巨大成就。每一个故事都凝聚着创新、冲突、遗忘与重生的智慧结晶,涵括古今,扣人心弦。马丁·普克纳以灵动活泼的文字,记录文明发展的重大时刻,留影人类创造的高光时刻,是档案揭秘,是文化指南,是高屋建瓴地讲述人类的文化故事。

《名为毕加索的异乡人》

[法国]安妮·科恩-索拉尔 著 陆洵 译 译林出版社

译林出版社总编辑张遇:作者用大量一手资料和档案,还原了一个在法国被视为“异乡人”的毕加索——他被拒绝入籍,生活遭到警察监视,作品也被当局查封。他只能依靠自己在暗流涌动的巴黎社会中艰难求生。这本书打破了传统艺术家传记的叙事风格,将毕加索的艺术创作置于移民史、政治史和社会史的脉络之中,勾勒出一位在边缘与中心之间不断游走,用异乡人的身份激活并丰富世界文化的复杂人物。

凤凰传媒副总编辑王振羽:毕加索是大画家,是文化巨人,很多人知道他的《和平鸽》《格尔尼卡》,知道他是西班牙人。其实他大半生都在法国,却从未取得过法国国籍,他在法兰西这片异乡之地,受尽迫害、打压,受尽冷眼、折磨,而毕加索从未低头绝不屈服。安妮·科恩-索拉尔以大量珍贵的文献、多人的访谈,勾勒重现毕加索在法兰西的峥嵘岁月,力透纸背,卷帙浩繁,堪称关于毕加索的集大成之作。