美是灵魂的冒险

□姚风(策展人)

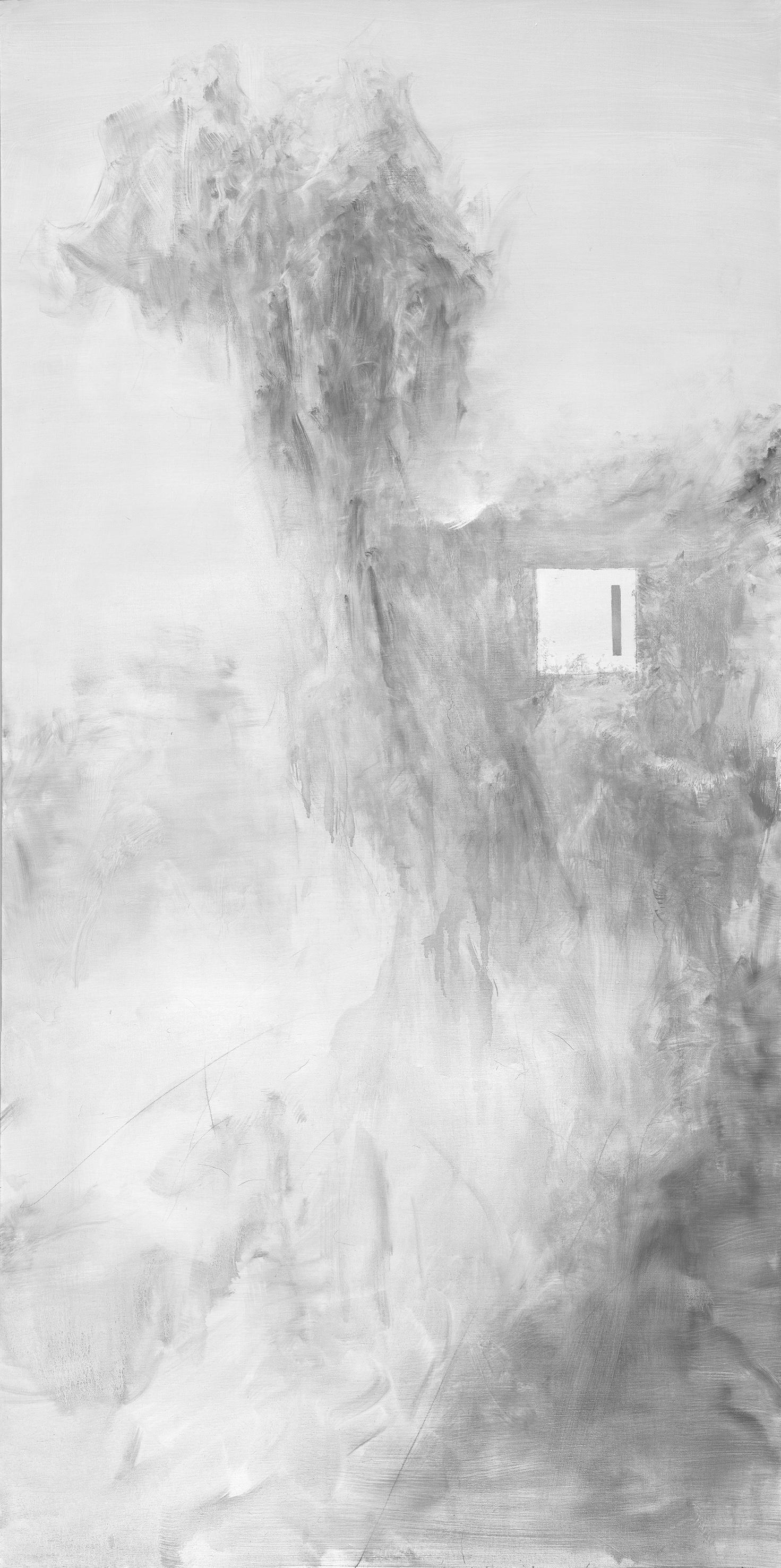

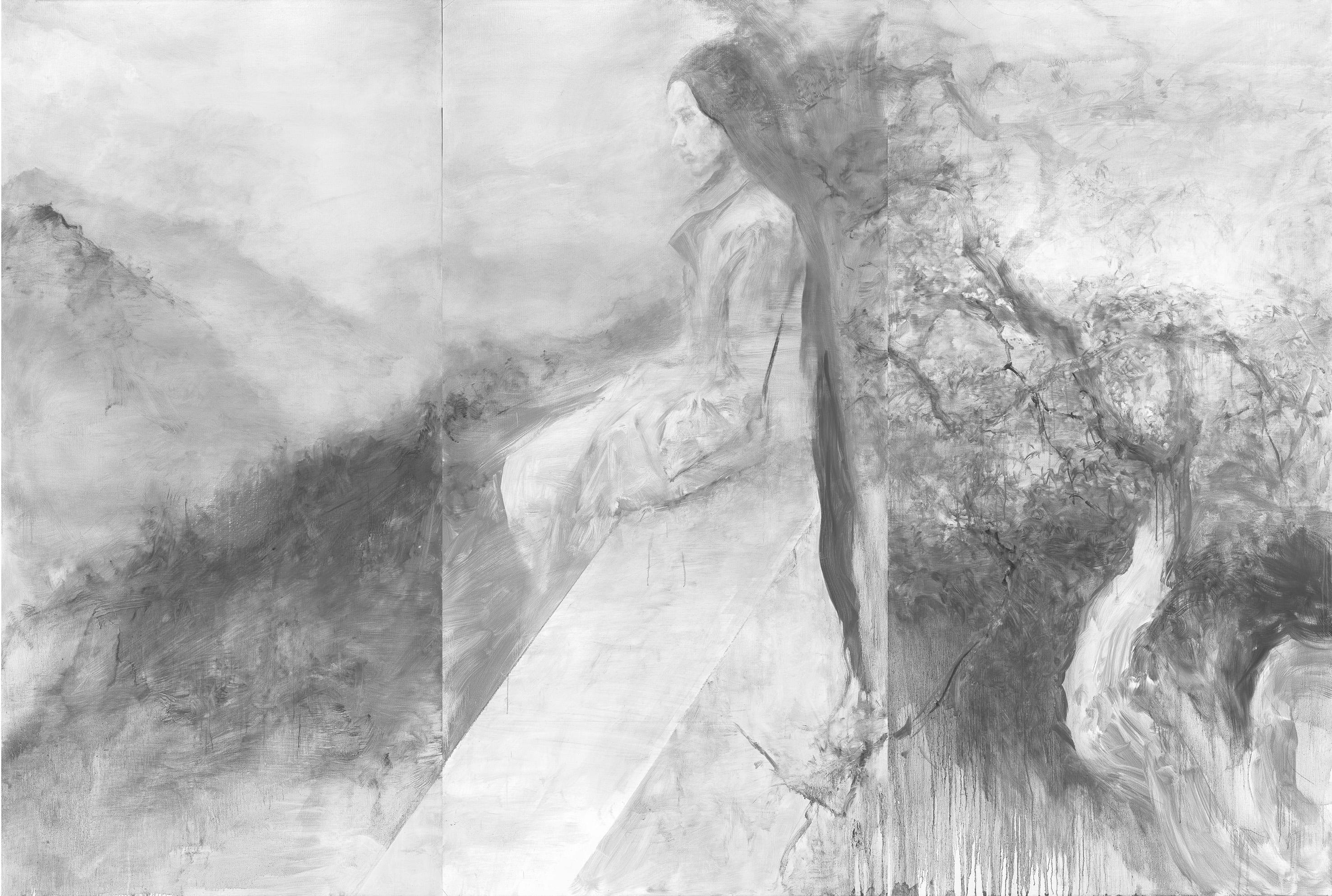

亲》《沼泽女儿》《兔子》系列,还是2017年创作的《俄罗斯森林》系列以及2019年创作的《野苑女墙》《无顶之屋》系列,都放弃了以往比较精确的写实风格,追求“似与不似之间”的写意笔触,重点表现绘画对象的神韵。这种画法得益于他对中国传统绘画的研习和借鉴。何多苓认为西方传统艺术以理性的、科学的视觉方式解决造型问题,而东方艺术传统则崇尚在“逸笔草草,不求形似”中追求形而上的造型。造型理念的差异造成东西方绘画艺术各自不同的发展方向,而他更喜欢东方那种“似与不似”之间的表达方式。他不再以缜密的笔触追求绘画对象的完整和真切,而是使用中国画飘忽的笔法让画面虚实相映,极具空间感和跳跃的灵动。

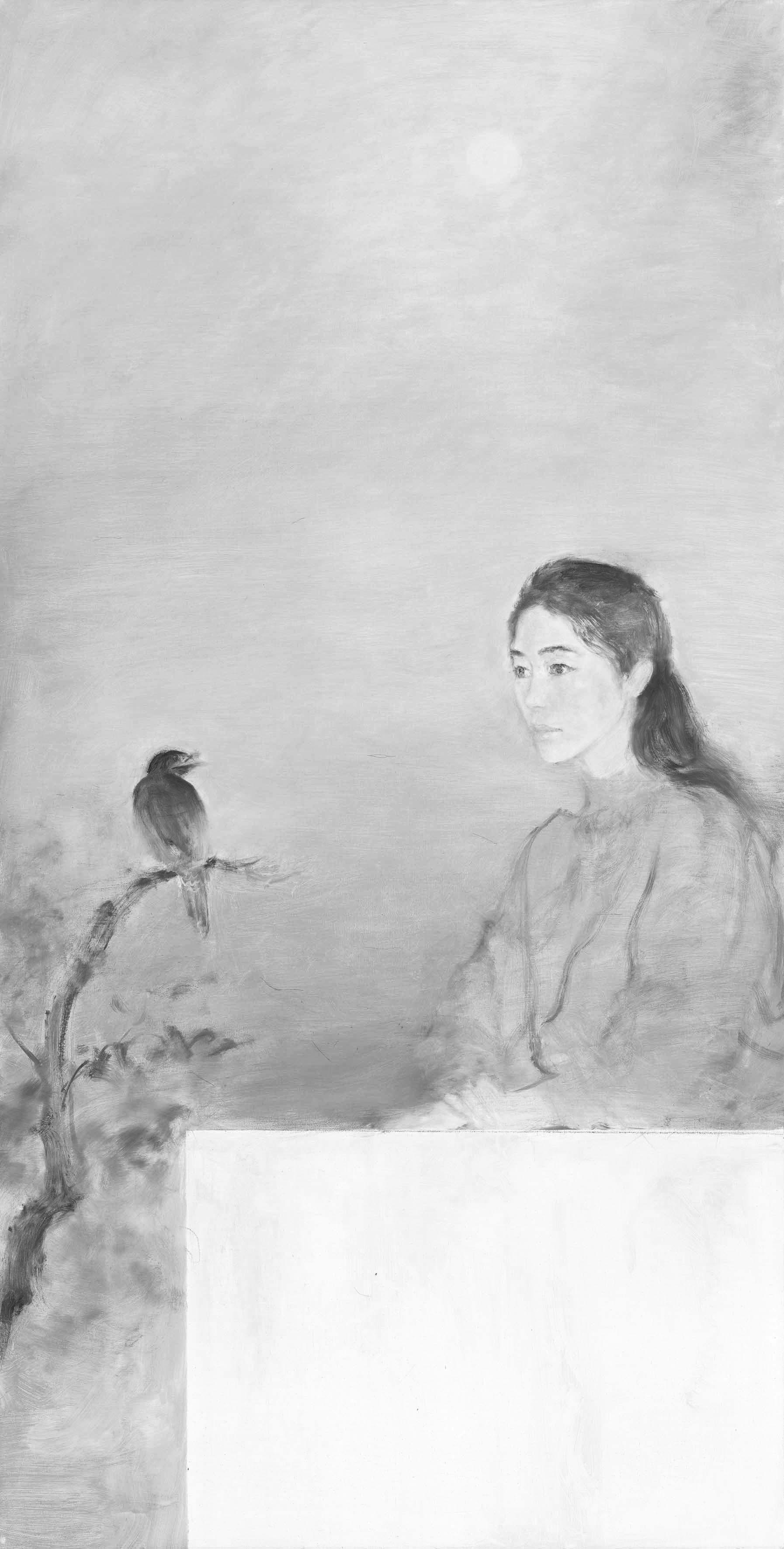

在何多苓所有作品中,我们都会感受到一种抒情的诗意弥漫其间,这种特性无疑是受到诗歌影响而形成的。可以说,他与文学和诗歌的那种亲密关系,在他的艺术语言中留下了深刻的痕迹,他自己也承认“诗歌对我影响很大”。20世纪80年代,他身边除了有生命中最重要的女性翟永明——中国当代最杰出的女诗人,还和四川许多其他诗人都是亲朋好友,他们经常聚在一起畅谈艺术和诗歌。他喜欢中国古诗,但更喜欢现代诗歌,中国的外国的都喜欢,因此他说那时候“宏伟计划,就是把诗意画出来”。翟永明曾说:“当代诗歌抽象、简洁、晦涩和意味深长的那部分对他影响很大。”事实上,绘画与诗歌之间的联系密不可分,中国传统绘画早有“诗中有画,画中有诗”之说,美学家朱光潜谈到艺术创作也曾说:“凡是艺术家都须有一半是诗人一半是匠人。他要有诗人的妙悟,要有匠人的手腕,只有匠人的手腕而没有诗人的妙悟,固不能有创作;只有诗人的妙悟而没有匠人的手腕,创作亦难尽善尽美。”因此可以说何多苓是一位诗人艺术家,尽管他并不用文字来写诗(据说他写过,只是没有示人而已)。

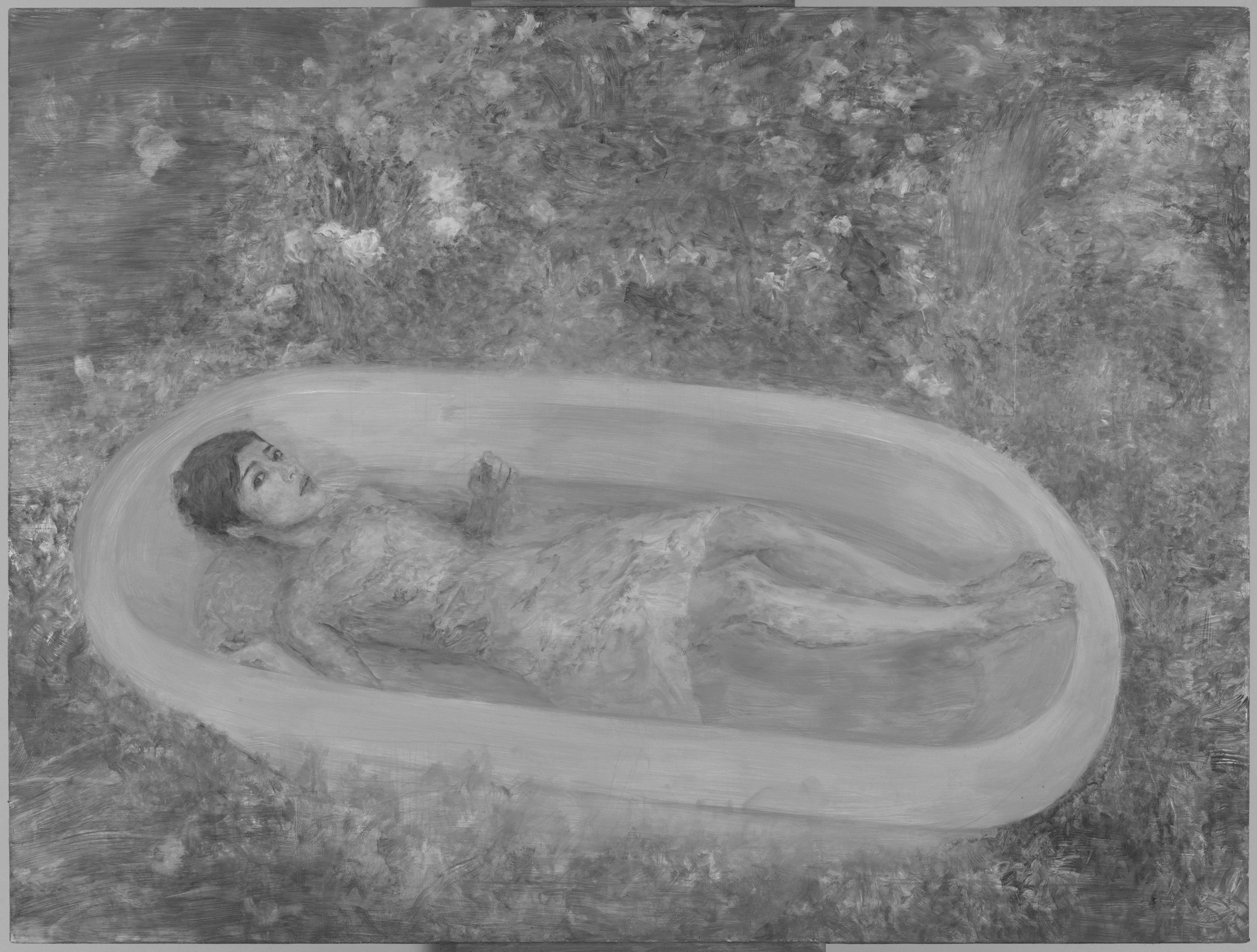

何多苓绘画中的人物大多是现实生活中的普通人,其中有些是他身边的朋友或亲人(为这些人画像需要个体私密性的情感投射),但这些人物已经超离庸常的现实,在艺术中得到升华——他们是他们,也不再是他们;他们已经进入艺术家所营造的亦幻亦真的语境之中,透露出朦胧的神秘感和隐喻意味的诗意。除了现阶段他所迷恋的《杂花》系列外,他绘画的主要对象是人,有老者、有婴儿,但大部分是青春女性。毫无疑问,最能体现造物之美的是女性,因此“引领我们上升”的女性是他最热爱的主题。在《兔子下山》《兔子梦见苹果》《兔子俄菲利亚》《兔子夏洛特》等“兔子”系列作品中,背景一般都笼罩在虚化的朦胧之中,画中人物,特别是“俄菲利亚”和“夏洛特”,从西方的语境中被移植到由画家设定的氛围之中,具有不确定的多义性,给人留下多重解读的空间。而她们的形体都是单薄的、脆弱的,仿若细致精美的薄胎瓷器,一触即破,一如美原本就是脆弱的、逃逸的,转瞬即逝。

何多苓十分热爱俄罗斯的文学和艺术,阅读过大量的俄罗斯文学经典。时至今日,他创作时经常听的依旧是肖斯塔科维奇或柴可夫斯基的音乐,他对俄罗斯有深厚的情结。2014年秋天,他终于踏上多次神游过的俄罗斯土地。首先令他印象深刻的是那里一望无际的森林,他觉得“森林仿佛是俄罗斯人最初的教堂,是俄罗斯精神可以外化的深刻根源”。因此,他以“俄罗斯森林”命名归来后绘制的一系列画作,既有色调或深沉或明亮的森林风景,也有他敬仰的托尔斯泰、普希金、陀思妥耶夫斯基、肖斯塔科维奇、阿赫玛托娃等人物形象。何多苓通过文学和音乐,与俄罗斯的文化巨人神交已久,一直想把其中的一些人物画出来,俄罗斯之行终于让他如愿以偿。

喜欢建筑的何多苓曾在《迷楼》系列中思考并构思人物与建筑环境的关系,而以他名字命名的“何多苓美术馆”也是他亲自设计的。他欣赏建筑大师密斯·凡德罗“少即是多”的建筑理念,并把这一理念融入绘画语言之中,常常使用减法,让画面于洗练中见细致,在单纯中现丰盈。在系列作品中,他借用建筑与人物并置来表现富有想象力的空间维度。

纵观美术史上令人目不暇接的绘画杰作,我们会感叹绘画语言的创新之难难于上青天,许多艺术家会陷入以往大师们编织的“互文性”罗网中难以自拔,迷失自我,无法找到属于自己的艺术风格。然而,何多苓却可以从大师们的阴影中跳离出来,再结合自己的性格、气质、生活经验和文学修养,找到一种最贴近自我精神表达的绘画语言。但他并不满足于此,他说他尚未画出自己最满意的作品,他的灵魂依旧在探求至美的路上冒险。罗丹说︰“美是到处都有的。对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”对一个艺术家来说,仅仅发现是远远不够的,他还需要去表现。何多苓形容自己“天生是一个审美的人”,他对美的发现和表现有一种对生命的挚爱和关切,是对庸常人生的一种超拔。

“野火烧不尽,春风吹又生。”我们有充足的理由相信,何多苓在艺术创作上还会迎来新的春天。本文有删节

1948年出生的何多苓已过“从心所欲不逾矩”之年,愈发自由的心态让他从身体到心灵都似乎未识岁月苍老的容颜,依旧保持着澎湃激昂的青春活力,艺术创作如同一次又一次的“春风吹又生”,在没有止境的探索和求变中走向臻于大美的境界。

春风在何多苓创作伊始就开始吹拂,他1982年创作的一幅重要作品就被命名为《春风已经苏醒》。当时俄罗斯画派对中国油画影响至深,他在美术学院也系统地学习过这样的技法,不过当他在一本印刷低劣的画册中偶然看到美国画家怀斯的画作之后,深受震动,不久便在对怀斯名作《克里斯蒂娜的世界》“误读”中创作了《春风已经苏醒》。之所以说是“误读”,是因为据画家所言,他后来在美国看到的原作与印刷品相差甚远。这幅已被中国美术馆收藏的作品为何多苓带来了声誉,他的名字逐渐被人熟知。虽然这幅画的创作受到怀斯影响,但依旧可以感受到艺术家本人强烈的存在。

这幅成名作似乎奠定了何多苓以后的创作方向,那就是以诗性抒情的艺术语言去表现美。1969年,何多苓到凉山彝族自治州插队,度过了三年无拘无束的时光。当说起这段经历时,他总心存感恩之情。他喜欢那里荒莽壮美的自然风光,也有机会阅读了大量的中外文学作品。从阅读中汲取的养分为他日后的艺术创作提供了文学底蕴,这是他形成自己独特艺术风格的重要原因之一。连环画《带阁楼的房子》就是他那时候读到的契诃夫同名小说,十分着迷,甚至到了可以背诵的程度,于是很想把它画出来,1986年他创作了这些连环画。

1972年,何多苓成功考入成都师范学院,结束插队生活,开始了正规的绘画训练。1977年又考取四川美术学院油画系,一年后直接考取研究生班,其毕业作品便是《春风已经苏醒》,但这幅作品并未得到学院老师的欣赏,认为不太符合当时的现实语境,尽管它的题目和内涵都是如此地契合那个时代。然而,何多苓并没有为迎合潮流而改变自己,而是执着地去寻找更为个人化的艺术语言。即使像他1984年创作的《青春》《第三代》这样贴近现实题材的画作,展示的也不是赤裸的“伤痕”或者雄赳赳的英雄气概,而是以抒写个人情怀的方式去表现诗意化的审美理念和价值观。这种特性在他1997年创作的《乌鸦是美丽的》中表现得更为充分。画面上一个端庄的彝族女子微侧着脸庞凝视着前方,作为背景的天空和原野是空茫的,一只展翅的乌鸦几乎是贴着女子的头顶在飞翔,乍看两者的构图似乎并不和谐,而正是这种“不和谐”构成一种美的张力,冲击着人们的视网膜,从而驻留在记忆里。这种美是安静的、轻柔的、神秘的,像是一首打开了想象空间的诗,一如它的标题,可以引发人们多样性的想象和无穷的回味。这种神秘安静之美,人们在观赏《蓝鸟》《偷走的孩子》《冬日的男孩》时都会有所感受。

1985年和1989年,何多苓曾两次赴美,其间游历了美国和一些欧洲国家,参观了许多画廊,欣赏到了他以前只能在质量不高的画册中看到的大师原作。尤其令他震撼的是他看到了一些中国古代艺术品的真迹,从而坚定了他在绘画中探求东方气质的决心。回国后他的艺术创作进入了转折期,甚至冒险改变以往驾轻就熟的写实风格,开始融入中国写意绘画的传统,以及来自文学、音乐和建筑等方面的影响。转折初期,他创作《迷楼》等融入中国绘画元素的作品,但他并不满足,仍然不懈地思考和探索,创作了《婴儿》系列和《女人》系列,这些作品标志着他找到了自己满意的绘画语言。这一时期作品中,无论是《母