1945年9月2日,日本签署投降书,侵华日军向中国投降。八十载春秋流转,当中国人民以万千种方式回望胜利、致敬先烈时,位于海门的南通融创博物馆收到一件特殊的史料实物——1938年侵华日军军官横山久男的书信与随信封存的南通钟楼老照片。经专家组认定,这是1938年3月17日南通沦陷当天形成的原始史料,还原了南通抵抗第一现场。

通讯员 肖敏冬 徐斐逸

孙乙匀 徐张渝

现代快报/现代+记者

严君臣

侵华日军军官信件,还原南通抵抗第一现场

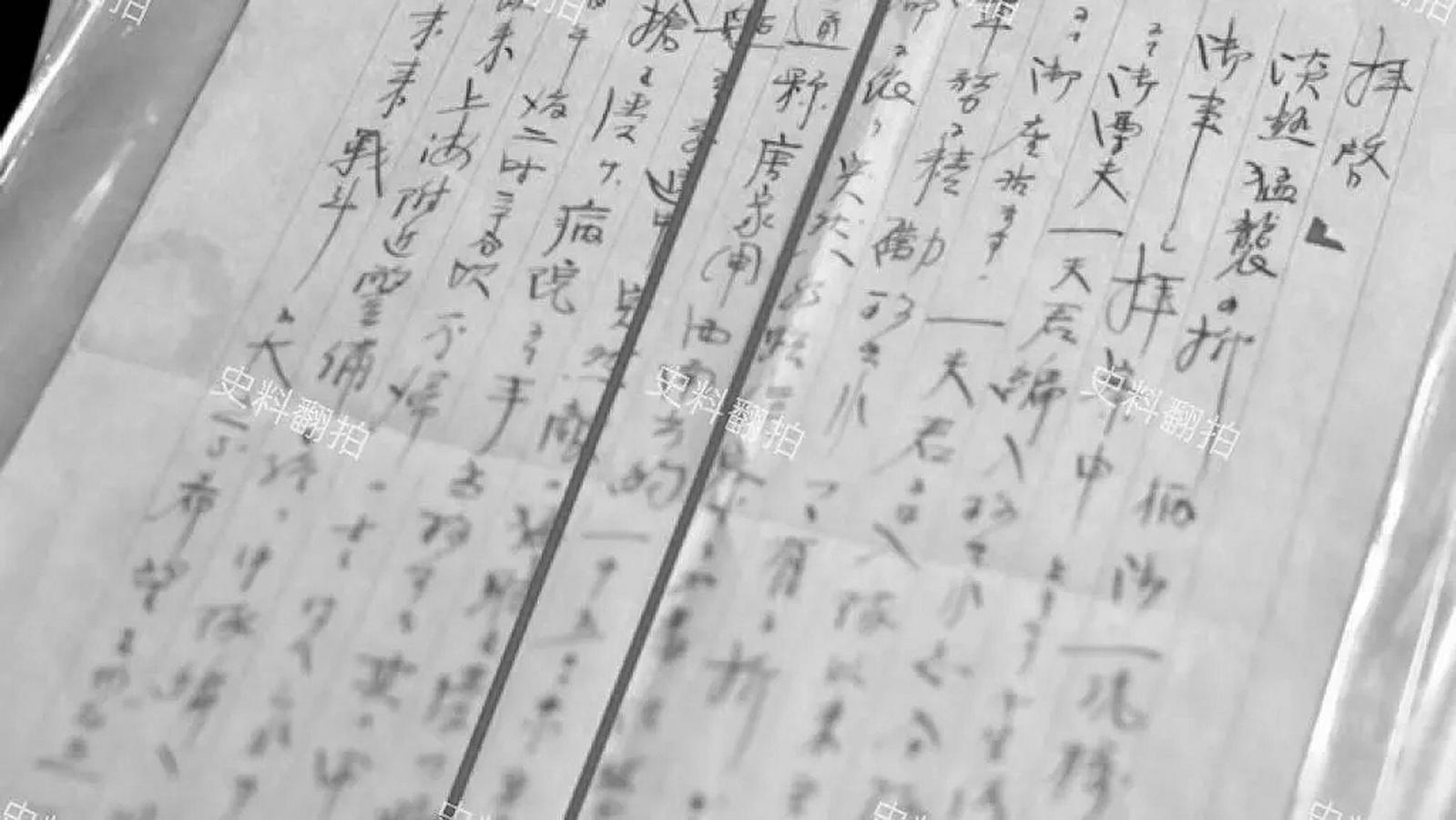

展开那两页泛黄的信纸,1938年3月17日的战火仿佛穿透纸背扑面而来。尽管字迹潦草、日文夹杂汉字,仍能清晰辨认出关键信息:日军侦察兵天未亮从狼山沿江岸线潜行,与南通守军交火;日舰在唐家闸西南1500米浅滩搁浅,只能用小艇往返摆渡兵力;更令人震撼的是一句记录——“岸上火力竟打穿了日军登陆艇”。

南通融创博物馆负责人谢松华逐字辨认时,红了眼眶:“守军的火力能打穿登陆艇,说明抵抗不仅存在,还相当顽强。”

书信里夹着的老照片,更藏着精准的时间密码。照片中,张謇出资修建的钟楼矗立在晨雾里,这是当时南通的最高建筑,大门两侧“畴昔是州今是县,江淮之委海之端”的对联清晰可辨,横批“南通县”三字笔力遒劲。而钟楼的指针,赫然指向10时45分。

“以往史料说日军9点多攻入南通主城,但这张照片推翻了这个时间线。”谢松华指着照片分析,从日军登陆点到钟楼仅几里路,时间差恰恰证明:从清晨到上午,南通守军的抵抗从未停止。这张老照片以倾斜构图定格了关键瞬间:张謇手书的对联尚未被刮去,顶端却飘着猩红的日本国旗,这一画面成为民族尊严被践踏的鲜活见证。

7月10日,南通市委党史办、市档案馆专家专程赶来。“老照片的显影技术骗不了人。”谢松华看着专家们仔细查验:1930年代的银盐冲印工艺,让黑白画面边缘呈现连续流畅的线条;而现代喷墨打印的照片,放大后是点状断裂纹路。这封书信的纸质、日军部队番号的书写格式,也与20世纪30年代日军文书特征完全吻合。最终专家组认定:这是1938年3月17日南通沦陷当天形成的原始史料,真实性无可辩驳。

更珍贵的是,它填补了历史空白。“过去研究南通沦陷,主要依据日军饭冢部队步兵伍长荻岛静夫的日记,而这封书信与照片,是货真价实的‘现场记录’。”谢松华的语气格外沉重,“信里提到的抵抗力量,包括当地武装警察、张謇创办的南通师范与大生纱厂爱国志士,可能还有共产党领导的地下武装——江海儿女的抗争,从未在沉默中熄灭。”

志愿者跨国接力,成功运回这份史料

这份带着硝烟味的史料,能跨越87年回到海门,背后藏着一段跨国寻访的动人故事。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,南通融创博物馆从去年开始筹备抗战专题展。“历史不止于教科书上的文字,要找到能触摸的细节。”谢松华嘱托身边志同道合的朋友,“多留意抗战史料,有消息及时联系。”

4月中旬,一位在日本经商的南通籍企业家——也是个资深收藏爱好者,辗转传来消息,说日本一名大学教授手中藏有“记录南通抗战第一天的史料”。“他发来图片时,我盯着屏幕屏住了呼吸。”谢松华至今还记得那份震撼:照片里钟楼的轮廓、信纸上熟悉的汉字,正是他们苦寻的历史真相。

“这是家乡的历史,必须带回去。”那位南通籍企业家的话,让寻访从念想变成了行动。

4月30日,承载着八十七载历史风雨的包裹从日本启程。5月2日,海门快递点的电话如期响起:“您的包裹到了,按约定必须本人签收。”当谢松华与团队成员颤抖着拆开包装,展开信件的一刹那,“突然觉得87年漫长时光仿佛只是一瞥,它就像昨天刚离开,今天又回到了这片曾被它刺痛的土地。”

博物馆呼吁:留心身边老物件,搜寻有价值的史料

在海门城北的南通融创博物馆数量庞大的藏品中,有相当一部分与抗日战争相关。

“小时候听祖父讲1938年的事,他躲在钟楼下的棉纺厂区内,亲眼看见日军插旗。”谢松华的收藏情结始于这些带着体温的家族记忆。几十年来,他走街串巷收集老物件,尤其珍视抗战史料:“有次在古玩市场见到抗大九分校校徽,花光三个月工资也要买下——那是江海儿女救国图存的见证。”

如今,这些史料被精心保护:恒温恒湿、防火、防损、专业团队定期维护……“这不是简单的收藏,是使命。”谢松华特意提到这次寻回的书信与照片,它们已被纳入重点保护——这不仅是文物,更是民族记忆的锚点。

在谢松华看来,这份史料有着不可替代的历史价值:“这张照片有三个‘第一次’:首次发现张謇对联与日旗同框、首次确认沦陷准确时间是10时45分、首次有日军侵占南通当天的影像记录。”他认为,这些细节是最好的爱国主义教材,“青少年看了就知道,什么是民族尊严,什么是‘落后就要挨打’。”

今年,这份史料将与博物馆内抗日史料一起,组成“胜利80周年专题展”,用真实的历史触动人心。“我们还准备将史料送往市、省甚至全国借展。”除了实体展览,团队还计划通过报纸、公众号深挖史料背后的故事:“当年的抵抗者有哪些后代?他们如今过着怎样的生活?我们要把这些线索联系起来,让历史更加鲜活生动。”

“守护史料不仅仅是专业单位的事,更是每个公民应尽的责任。”谢松华认为,这次跨国寻回的书信与照片正是民间力量的最好证明。“学生、上班族、企业家……大家平时多留意身边的老物件、老故事,一旦发现有价值的史料,应及时出手予以保护。”

80年前,江海儿女用血肉之躯抵御侵略;80年后,我们以守护史料的方式铭记胜利。

展柜里,泛黄的书信与斑驳的照片在无声诉说:铭记不是为了仇恨,而是为了让和平的阳光永远照耀江海大地。历史会老,但记忆不能褪色——唯有自强,方能屹立;唯有铭记,方能前行。