年夜饭开始准备起来了吗?要不要参考一下宋代文人食谱、元代宫廷药膳……

2月1日,南京图书馆新展“食为天——中国古代饮食文化典籍展”开幕。本次展览在传世典籍中探索中华饮食文明,从饮食的礼仪、道义、制作、效用、典故五个方面来展现中国古代关于“吃”的思想、文化和意趣。

现代快报/现代+记者 刘静妍/文 钱念秋/摄

吃货有文化,文人菜主打清雅

“中国人的每一个节日都跟吃有很多关联。每次过节,我们总想着吃点什么,每年的年夜饭更是万众期待。所以年底策划了这样一场美食文化展览,展示和吃有关的文化现象、特征、规律以及跟美食相关的故事。”南京图书馆历史文献部馆员韩超介绍。

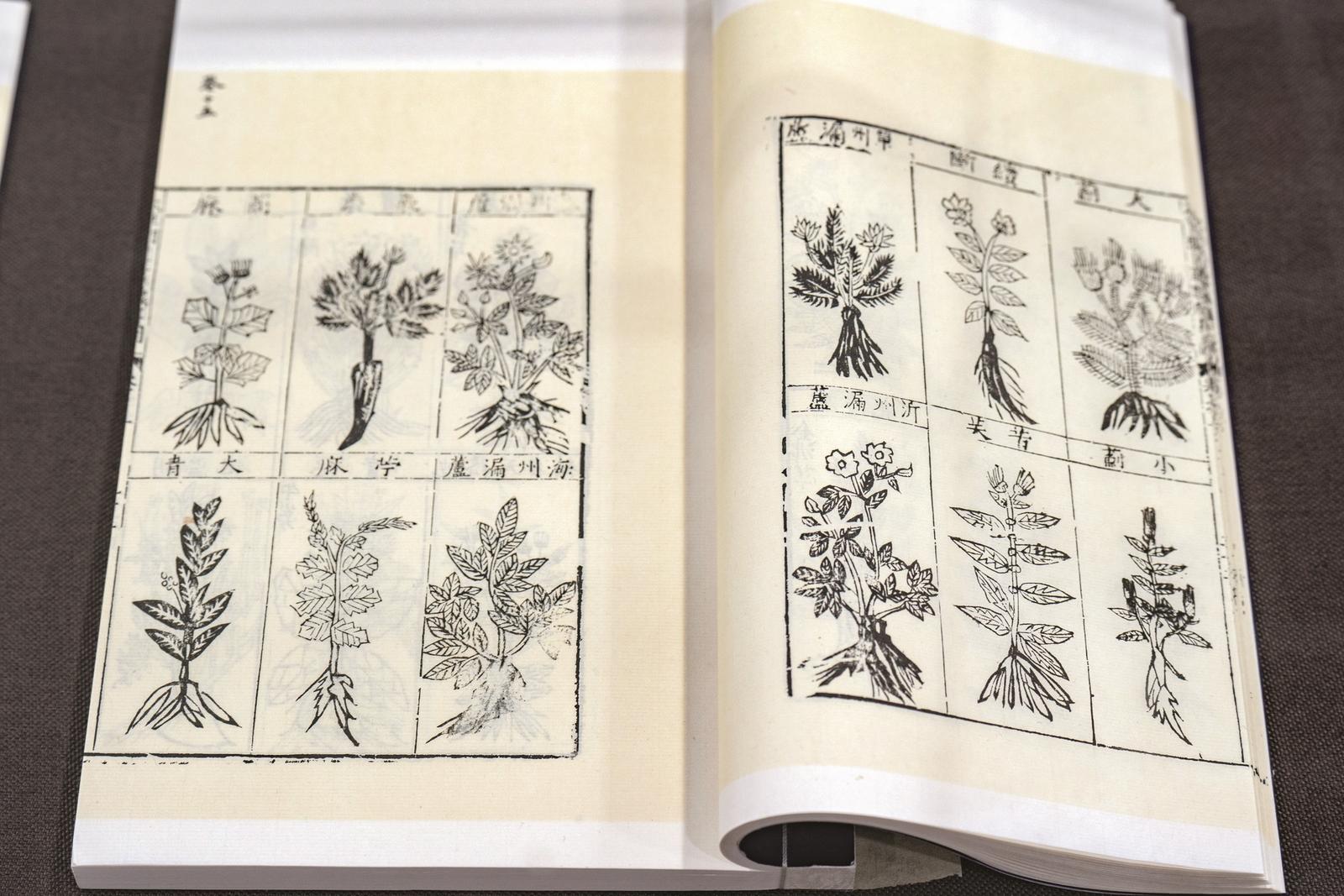

从南北朝起,人们已经开始编撰类似食谱的书籍。此次展览堪称“食谱大集结”,展出了南图馆藏的部分关于吃的典籍:元代宫廷饮膳太医忽思慧的《饮膳正要》记录了宫廷药膳的做法,南宋文人林洪所著的《山家清供》主打素食中的山野风味,清代文人袁枚的《随园食单》记录了326种南北菜肴,清人顾仲编的《养小录》以记载江浙地区饮食用料和风味为主……

“食谱可以看出不同人的饮食观念。”韩超介绍,袁枚自称平生有九大爱好,第一是吃饭。他每当在别家吃到了美味的菜肴,就让自家厨子前去学习。通过《随园食单》,读者能感受到袁枚对于饮食的钟爱与坚持:他讲究,认为“豆腐煮得好,远胜燕窝”;他挑剔,批评南京名菜炖生敲“制鳝为炭,殊不可解”。

而拨霞供、满山香、碧涧羹……这些清雅脱俗的名字,都是《山家清供》里的菜名。菜如其名,新巧、清雅。

胡炮肉、浓缩果汁在古代已风靡

即使不是食谱,《齐民要术》等农书、《本草纲目》等医书、《居家必用事类全集》等百科全书都避不开谈吃。

韩超说,南北朝《齐民要术》是一部农书,也记载了很多当时的菜式及其做法。从书中可见,当时我国的烹饪技术已达到了相当高的水平,人们已将烧、烤、蒸、煮、炖、熬、煎、炒等技术和盐、醋、酒、葱、豉汁、橘皮等调味品广泛应用于各类食品的制作中。

《居家必用事类全集》是元代的一部日用百科全书式的通书,不仅记载了包括荤素菜肴、面点、调料等的制法,还记载了不少饮料的做法,包括“诸品汤”“渴水”“熟水类”等诸多门类。

民族风味胡炮肉在南北朝时期已有记载,浓缩果汁在元代已是“居家必用”……这些都在典籍里有着“原汁原味”的记录。《齐民要术》卷八记载的“胡炮肉法”从选用香料品种之多、做法之细以及香料的产地来看,融合了多民族的烹饪技法。

关于吃的大小事儿,真不少

民以食为天。吃这件事儿,看似日常小事,但也可以很重大。这场展览,搜罗了典籍里记载的古人关于饮食的礼仪、规律、智慧、典故等。

《礼记·礼运》说:“夫礼之初,始诸饮食。”就是讲礼仪制度起源于饮食礼仪。《周礼·天官·膳夫》记录了“周王的豪华套餐”,礼制规定下的王室饮食有着特定的膳食结构。《论语·乡党》详细记录了孔子对日常饮食的要求,包括“食不厌精,脍不厌细”等。

展览最后一个章节“食之典”,选取了和美食相关的典故。比如,《淮南子》有“临河而羡鱼,不如归家织网”,《三国志》中有曹操和杨修关于“鸡肋”的故事,《史记·殷本纪》中商纣王过着“以酒为池,悬肉为林”的生活,《世说新语》中的“望梅止渴”和《三国志》中的“画饼充饥”有异曲同工之妙,《枕中记》讲述了一个人闻着煮饭的香味儿入梦……

现在许多吃货看到美食,都会说到“食指大动”。这个成语出自《左传》中的一个故事,背后是美食引发的一场政变。《史记》中也记载了一场很可能影响历史走向的“饭局”,那就是著名的鸿门宴。

“每一道佳肴的背后,或多或少都有一点故事,或凄美、或悲壮、或浪漫、或离奇……食之典,思无限。”韩超说。