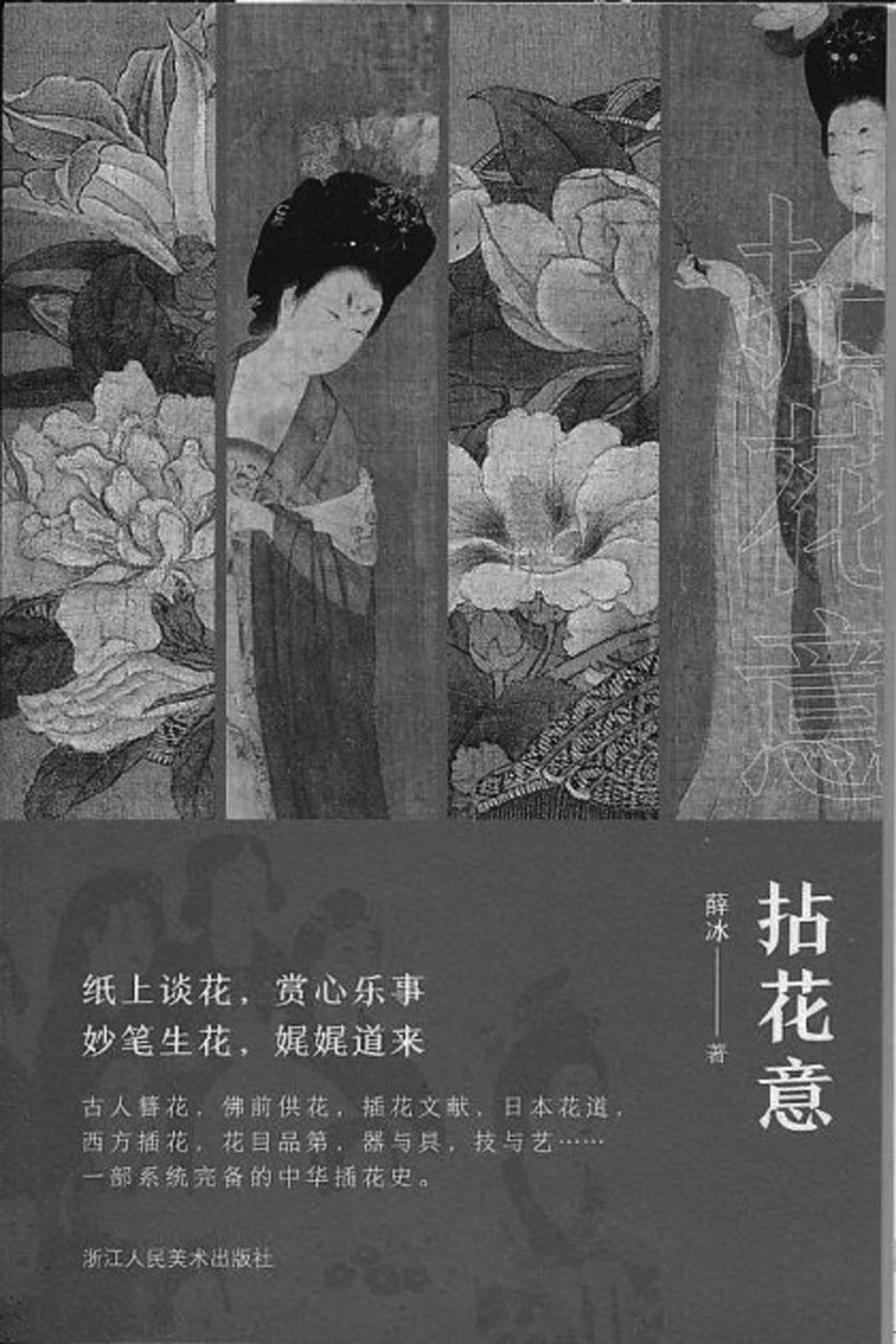

□陆远

隋大业三年(607)七月,日本人小野妹子出使中国,前后盘桓了两年多,对中国的政治、宗教、学术、产业以至各类工艺都做了详细调查,成为遣隋使的代表人物。小野妹子虽然名叫“妹子”,却非妙龄少女,而是一位中年大叔,他是飞鸟前期最重要的政治家圣德太子的堂弟,也是大化改新的中坚力量。不过,小野妹子更为人所称道的身份,是日本最古老、影响最大的插花流派“池坊流”的奠基人,被尊为花道始祖。

现在谈及花道,举世咸称日本。平心而论,几个主要的文明古国都有插花的艺术传统,但能将花艺上升到全民参与的层面,成为一种文化现象,并进而享有世界声誉,确实只有日本做到了。不过,若论日本花道的源头,无论技巧工艺抑或理论基础,还在中国。历史学家井上清说过,隋唐以后通过广泛的文化交往,日本“恰如婴儿追求母乳般地贪婪地吸收了中国的先进文明,于是从野蛮阶段不久即进入了文明阶段”。花道文化的播迁线路,亦复如是——小野妹子正是因为从中国带回了佛前供花的礼仪和花瓶器皿,才开创了日本插画的先河,今天我们从大同出土的北魏石棺床和敦煌石窟壁画中,约略可以感受当年小野妹子在洛阳欣赏的中国花艺。而晚明大文人袁宏道撰写的花艺理论著作《瓶史》则在清初传入日本,被当时的日本花艺师们奉为圭臬,成为日本花道的理论基础。

从这个意义上说,插花艺术作为一个典型的文化符号,展示了中华人文传统的迷人魅力,也是千百年来东亚文化交流融合相互影响的经典范例,薛冰的《拈花意》就是这样一部系统完备的中华花艺生成史和中外花艺传播史。

插花之艺在中国起于何时已不可确考,根据薛冰的研究,两千年来中国花艺史大致经历了几个阶段:两汉之前,簪花佩花已成风俗,《诗经》《楚辞》中对采摘花木枝叶或赠人或自佩之雅,已多有吟咏,西汉时期的画像砖和陶俑,已有高髻簪花男女的生动形象。汉末六朝,随着佛教文化在华夏本土得到广泛传播,以器皿插置鲜花以为供奉,成为佛教仪轨的重要组成部分,最早见于文字记载的佛前供花活动,发生在“南朝四百八十寺”的建康城,一点也不奇怪。唐宋之际,中国插花艺术发生了“由圣入凡”的重大转折,各式鲜花从佛教的庄严国土中越出墙头,撩动俗世凡人的爱美之心,上至宗室王公,下到普罗大众,簪花佩花蔚为风尚。《簪花仕女图》里贵族妇女,竟然将一整朵莲花簪于头顶,令人印象深刻;李清照的“睡起觉微寒,梅花鬓上残”则是另一番清冷之美,南宋定都江南,一年四季,花事更繁,杨万里笔下“谁家浴罢临妆女,爱把闲花插满头”已是街头司空见惯的明媚风景。宋代风俗最足称道的,是男子簪花成为重要礼节,寇准三十出头升任参知政事,太宗特赐奇花异朵,称赞其“年少风流,正是戴花吃酒时”;高宗八十大寿庆典,自皇帝以至群臣禁卫吏卒,人人头上簪花,“牡丹芍药蔷薇朵,都向千官帽上开”。明代是中国插花艺术史上关键性的转折期,一方面,宗教的、宫廷的花艺活动逐渐淡出,而以文人雅士为代表的市民阶层的艺术追求凸显到前台,成为社会倾慕的对象;另一方面,插花完成了从自然之美到艺术之美的升华,一系列重要著作相继问世,从技术到艺术,再到欣赏品鉴,作了系统全面的论述,给出了实践规范,形成了成熟的理论,最终汇聚为《瓶史》这座中国插花艺术理论史的最高峰。

所谓盛极而衰,清代中期以后插花之艺在中国急剧衰落,除了战乱频仍等外部原因,很重要的一点是文人插花在中国一直限于少数人的品赏把玩自娱自乐,既没有找到适应公共社交场合需要的延展路径,更因缺乏尊重匠人的精神土壤而难以产生专业插花艺人,因而从来没有得到大众化的普及。反观日本,小野妹子以降,池坊流传承不辍,江户时代确立的家元制度,标志着插花技艺和专业花艺人的地位得到社会认可,由此带动大批专业艺人的出现,这是日本花艺能够蔚为大观的社会基础。到了17世纪,日本艺人引“仁义礼智信”的儒家伦理道德说明立花之道,正式开始使用“花道”的概念。这里的“道”,不仅指一种技艺或水平,更注重操行人格的修养,强调通过插花的活动,通向人生彻悟之路,已是很高的思想境界了。此后,19世纪末出现的小原流、二战后新兴的草月流,与池坊流鼎足而三,成为当今日本花道最重要的代表,也说明顺应时代变迁正是插花艺术生命活力的体现。

插花簪花,自娱娱人,说起来不过末流小技,这本《拈花意》既能把当下紧张内卷的生活节奏稍微放慢一个节拍,又能从一个侧面管窥中华先民对世界艺术的影响。