长期以来,李浩被称作“故事魔法师”,他从不满足于讲述俗世中的普通故事。

“写作是‘魔法师’的事业。”李浩回应,“我和卡夫卡、穆齐尔他们一样,不会给这个世界留下什么信史,但我写下的文字是真诚的,它用遮遮掩掩的方式表达的是我的真实认知和真情实感。”

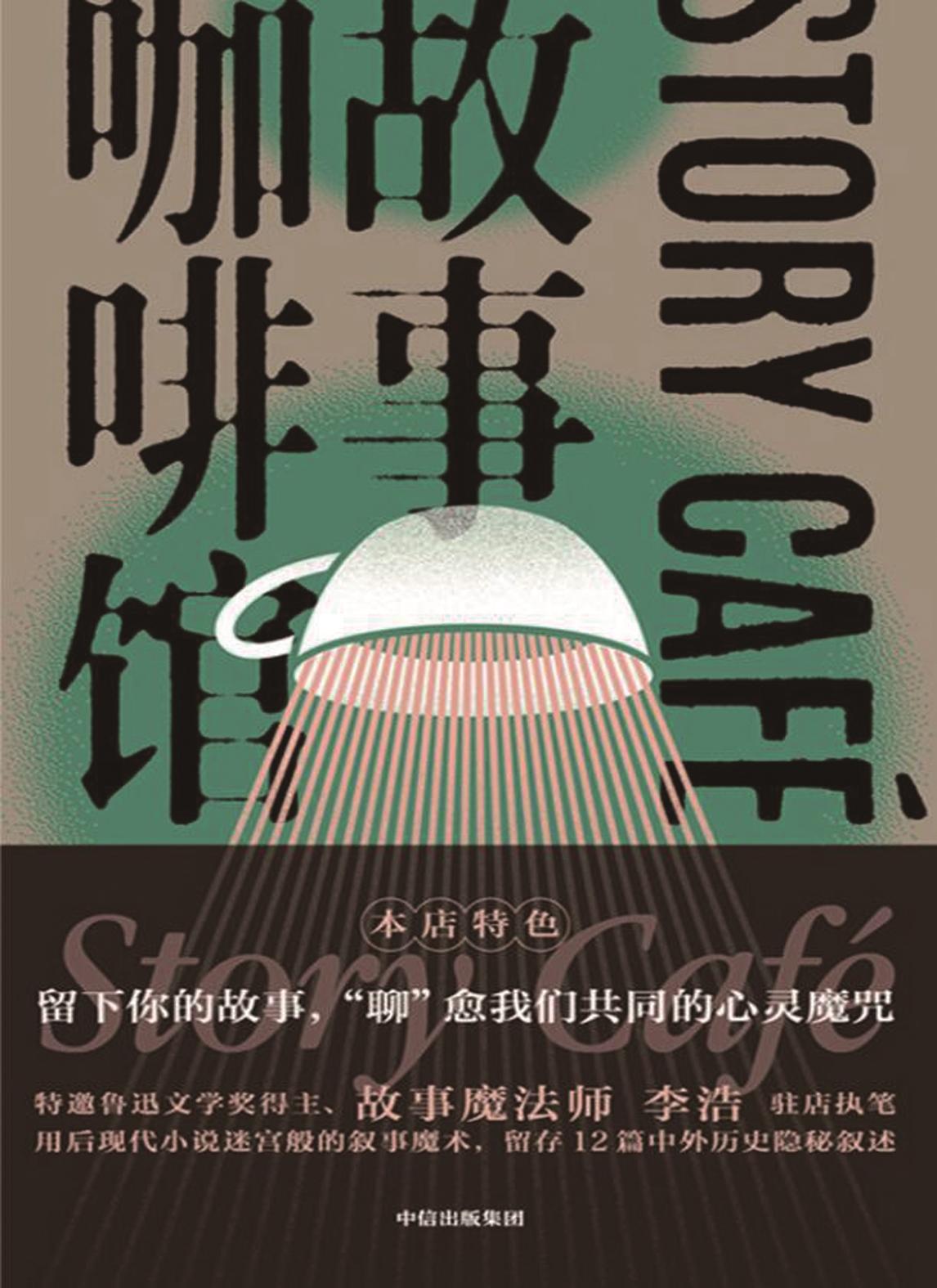

在新近出版的《故事咖啡馆》里,李浩身边多了一群“魔法师的学徒”,他们在雪山路上开了一间可以用故事换咖啡的小店,每收集到一个故事,都会引发师生关于创作的热烈讨论。他们穿行于明朝万历皇帝秘设的影子机构、清朝崂山道场与科举考场、解放战争时期地下党活动的村庄、二十世纪法国的存在主义咖啡馆、阿根廷博尔赫斯家族与图书馆,从中照见自我、读出自己的故事。

与一般的作家、学者不同,李浩坚信文学是可以教授的,就像弹钢琴、绘画或者表演一样,只要找对了合适的方法,可以变出一万种花样。“文学可以是严肃的游戏,在这部小说集中,我想呈现出同一个故事的不同样貌和版本,并将这种实践方式传递给学生们和其他的写作者们。”

这样的坚持源于对当下文学缺乏想象力的不满:“我们的写作太拘泥于现实生活了,大多数作家可能根本没有意识到,书写有真切感的生活,让它能够带给我们‘感同身受’的力量,本质上更需要想象力。参差多态是文学应有的样貌,我不反对有人完成浮雕式的、只写日常生活中花花草草的‘手把件’作品,但如果大家都不去冒险,都回避大问题,我觉得是没有希望的。我希望我的作品能够成为对人的大脑和心灵有所用处的药剂。”

现代快报/现代+记者

姜斯佳

“非如此不可吗?”

读品:新作《故事咖啡馆》的“楔子”和“尾声”讲到您与学生的小说课和“故事换咖啡”的创意项目,引出了随后的故事,看似是这部小说集的成书背景,但又虚实难辨。现实中是否真的有这样一间故事咖啡馆和这几个学生?

李浩:学生是真实存在的,胡月、丁帅、杨婧媛,他们的姓名是真实的,性格特征也是真实的。他们是我在解放军艺术学院当老师时候的学生,陈露是我带的第一届本科生,她当时跟我谈卡尔维诺,我就记住了这个孩子,她在这本书里所谓离婚的情节是虚构的。所有的文学都是介于真实和虚构之间的,我有意识地虚构了故事咖啡馆这样一个场所,把近两年各种道听途说的、自己从其他书中得来的、一些理念演变成真实的故事都放置在这个小说集中。我会设想,如果学生们在故事咖啡馆遇到这些故事,会怎样看待?同一个故事,他们分别会用怎样的方式来写?我就这样猜测了他们的写作,让整本书成为一个闭环,介于短篇小说和长篇小说之间。

读品:书中很多故事里的人物都会陷入无法抵抗的宿命。“试图在短篇里完成命运或者命运感”也是您之前想要尝试和贯彻的创作路径之一,实际创作时,您是否获得了新的体验或遇到新的问题?

李浩:我认为创造就是需要冒险性的探索,需要提供一些和以往不同的技术技法、言说方式。铁凝说“短篇小说写的是景象,中篇小说写的是故事,长篇小说写的是命运”,我们的文学作品大多数确实如此。但我在想:短篇只能如此吗?有没有更好的、更不一样的写法?于是我尝试通过短篇小说来展示命运。

非如此不可吗?有没有更好的可能?如何在好和更好之间进行选择?这些是我始终关注的问题。在呈现命运的过程中,我想发掘生存的难题,我自己可能无法给定这些难题的最佳解决方案,但是我愿意把我想不明白的这部分通过故事的方式呈现给大家,让未来的写作者、未来的人类公民一起来思考该怎么办。其实这些问题未必会有一个标准答案,即使有也未必能让我们信任,但是我们对答案的追寻应当是始终如一的。

读品:您的小说常常是从一个点中发掘,从一个片段中生发,从一条线索中拉伸,探索无数的可能性。您在创作时是如何抓住这些“点”的?

李浩:生活中,我更多取的点是“毛茸茸”的东西,比如“小孩在哪里哭,哭的时候脸上是什么表情?”社会学里,我会选取的点更多是“竟然出现了这样的故事,故事背后会有什么样的原因?”而哲学提供的点大多是“他们这样看待人类,那么有没有别的可能?”“文学应当从哪个方向说得比哲学更深更透,更不一样?”

比如《虚构:李一的三次往生》这个故事,它更多来自于我看的一本介绍波兰的书,历史上波兰不断被乌克兰、被德国蹂躏。由此我写了这样一个故事,故事本身可能是不断的悲剧重演,但我的目的是提供一种思考向度。故事呈现了一种可能,但思考的人多了,自然会提供ABCD更多可能,然后选择其中好的和更好的。尽管迟缓,尽管有不断的回潮,但我相信,人类面对的某些不公终有一天会获得解决。

“文学是不断试错的过程”

读品:您长期坚持着一种先锋写作立场,一度收到类似“过度象征化、形式化”的批评。前不久出版的《灶王传奇》中,您开始用传统的传奇叙事,回应诸如“讲不好故事”“语言欧化”的质疑。这次出版的《故事咖啡馆》也是您“在束缚下打好降龙十八掌”尝试的延续吗?

李浩:确实是一种延续,同时我也希望自己在其中完成某种调整。我以前之所以写欧化的句子,是因为它有陌生感,我觉得适合表达一些晦涩的、深刻的主题。最初我也希望通过欧化的语言对母语进行更深入的拓宽和改造,通过这一点和中国其他作家有所区别。在写《灶王传奇》的时候,我想起中国古代一句挺有意思的话——“真佛只说家常话”,如果用家常话,那些晦涩的内容真的表达不出来吗?真的无法传递对人的认知、对世界的理解吗?如果不能的话,那么是汉语的问题,还是我们现在作家的问题?其实更多时候我还是在回应问自己的这些问题。福克纳说“文学就是一个不断试错的过程”,我也愿意通过试错,给学生们提供种种尝试的经验。

读品:感觉您在写作时对技艺有比较清醒的自觉,您是从什么时候开始有了这种自觉?

李浩:我有这种自觉,其实是得益于其他作家对我的批评。第一个对我提出批评的是广西的作家鬼子,他当时在《漓江》杂志做编辑,看了我的小说之后劝我先不要写了:“现在大作家们不会和你谈小说的技艺,这是他们早就解决了的问题,但叙事关、故事关,恰恰是你还没解决的。你回去找你喜欢的经典小说,把它们拆开,看它们是怎么完成的。”我由此开始拆小说,专注于它们在细节、高潮、叙事推进等方面的设计,后来我在故事结构上的严谨,都是得益于他的提示。

大概在1999年,批评家李敬泽跟我说:“李浩,我觉得你的小说在可发和可不发之间,你有个点没有找好。”我回头又去拆解别人的小说。这个点是什么,我为什么没有这个点?是核心的情节或者细节,还是具有爆发力的高潮,或者有深意的涡流?因为他没有给我解释,我就想了很多,拼命地找很多点来补充。

“和高过自己的读者博弈”

读品:抛开虚构的外壳,也请您谈谈自己与书中人、与读者的关系。

李浩:作为我个人写作的动力或期许,我心中确实有一群想象的读者。但可能和大多数作家不同,我心中的那些读者是行家里手,是无论智商、情商还是知识面都高过我的人。我要使尽浑身解数来和他们完成对抗、博弈,甚至我采用的可能都是他们教给我的方法。我理想中的读者可能是莎士比亚、托尔斯泰、君特·格拉斯等这些我心里神一样的作家,我希望和他们完成某种精神上的交流。

读品:有的作家可能会遇到笔下人物脱离掌控,拥有自己的生命的情况。但我个人感觉,您是对自己笔下人物有一定控制力的那类作家。

李浩:我得对你表达敬意,确实如此。我特别强调写作时的设计感,在开始写之前,我会把整个故事想好,把脑中故事结束的时刻作为写作开始的时刻,回过头来重新讲这个故事。写作的时候,我往往会想好“三个锚定”:一是主题的锚定,我要写什么?我要向我的读者说什么话?二是根据主题锚定一个故事,是古代的故事合适,还是现代的故事合适?是魔幻的故事,还是具有象征意义的寓言性故事?第三,我会锚定故事的大高潮,高潮在哪一部分出现,怎样使它变成这个故事中有爆发力的那个点?有了这三个锚定,我才开始写小说,在写的过程中,掌控自然而然就会变强了。即使我希望人物在其中可以有所谓的松散自由,或者按照他们自己的方式生长,恐怕在这个过程中也不易完成了。我承认这既是我所谓的特点,也有一部分是我的弱点,不过这个弱点我自己可能不容易改,我也不准备特别去改了。

读品:您在大学教授《小说创作学》和《经典小说研究》,教学生拆解小说,很多课程设计都很有意思。当下很多高校学生会觉得自己知道了文学史知识,就掌握了整个文学。在您看来,应该如何打破这种刻板的学习和认知方式?

李浩:我的课相对来说比较活跃,游戏性、实践性会比较强。比如要表达一个人的痛苦,我会先告诉学生这种痛苦来自哪个故事里的什么情节,然后让学生设想:如果你是演员,要如何表演这种痛苦?如果给你一个道具,你又会怎样表达痛苦?如果我觉得这种痛苦你表达的程度太过了,要往回收一下,该怎么收?或者你一定要笑着表达痛苦,该怎么做?我觉得文学恰恰是在这样的反复调试中,在这样不确定的求新、求变的过程中,充满着乐趣和不可思议之处。文学本身如此微妙,不同的人对文学会有完全不同的感受,这恰恰是文学最重要的部分。同时,文学也让我们理解和我们完全不同的他者,我们的文明就建立在理解、体恤和悲悯他者的基础之上。

另一方面,文学史也是很重要的,但文学史的重要性并不在于记住巴金哪一年写了什么、他在文学史中处在什么样的位置,而是给我们树立一个文化的高标准、创新的标准。文学史告诉我们过去那些伟大的作家们已经做了哪些方面的尝试,避免我们在别人发明了喷气式飞机之后,我们再重新发明一遍。比起僵化的知识和考题,文学要丰富和有趣得多,我愿意用自己这种教学方式,至少增加一点有益的补充。

李浩

男, 1971年生于河北省海兴县。河北师范大学文学院教授,河北省作协副主席。曾先后发表小说、诗歌、文学评论等,有作品被各类选刊选载,或被译成英、法、德、日、俄、意、韩文。

著有小说集《谁生来是刺客》《侧面的镜子》等,长篇小说《如归旅店》《镜子里的父亲》,评论集《在我头顶的星辰》《阅读颂,虚构颂》,诗集《果壳里的国王》等,共计20余部。

曾获第四届鲁迅文学奖、第十一届庄重文文学奖、第九届人民文学奖等。