电影《周处除三害》火了,包括票房,包括口碑。

情理之中。

不管是流畅的情节设置,还是演员的精湛演技,看得人血脉偾张。

电影最厉害的还不是这里,而是对“周处除三害”这个千年故事的当下表达。

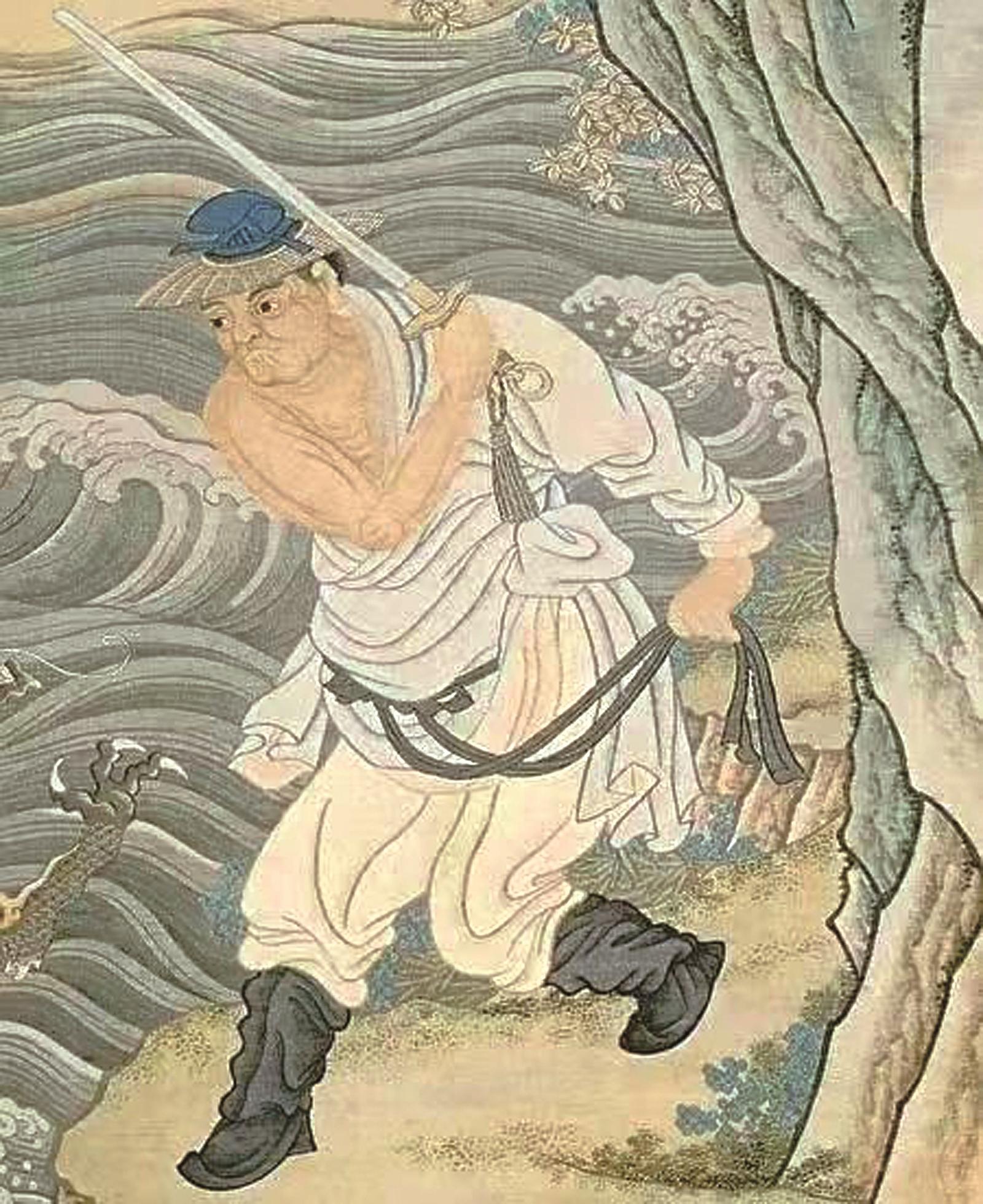

传说中,周处一除猛虎、二除蛟龙,与电影中陈桂林一扫黑恶、二扫诈骗上下互文,对应成趣。

观影之余,很多观众并不知道,历史上的周处其实就是江苏人,他除三害之地,就在无锡宜兴。而在南京老门东,至今还有据说是当年周处读书的痕迹。

现代快报/现代+记者 王子扬

被误会的周处

“周处除三害”这个故事出自南朝的《世说新语》,原文是这么写的:

周处年少时,凶强侠气,为乡里所患。又义兴水中有蛟,山中有白额虎,并皆暴犯百姓,义兴人谓为“三横”,而处尤剧。

或说处杀虎斩蛟,实冀“三横”唯余其一。处即刺杀虎,又入水击蛟。蛟或浮或没,行数十里,处与之俱,经三日三夜,乡里皆谓已死,更相庆。竟杀蛟而出。闻里人相庆,始知为人情所患,有自改意。

乃入吴寻二陆,平原不在,正见清河,具以情告,并云:“欲自修改而年已蹉跎,终无所成。”清河曰:“古人贵朝闻夕死,况君前途尚可。且人患志之不立,何忧令名不彰邪?”处遂改励,终为忠臣孝子。

世说新语是本“奇书”,不仅因为它是“古今绝唱”,同时也因为它是“琐言第一”,非常八卦。

它“八”过竹林七贤之一的王戎是个十足的吝啬鬼;它“八”过曹丕在葬礼上带着大家学驴叫;它还“八”过王衍的老婆是怎么胖揍小叔子的……

这则“周处除三害”也有很重的八卦色彩。

因为八卦所以可疑。且不说周处是怎么打得过老虎的,就算伏了虎,他又该怎么降住蛟龙这样的幻想生物?

最可疑的是后面的内容,决定改过自新的周处拜二陆为师,知错能改,于是成就了一番事业。

“二陆”是什么人?

哥哥陆机。《江苏文库·书目编》之《江苏艺文志》写道:

“陆机字士衡。晋吴县人。逊孙,抗子。少有异材,闭门勤学,文章冠世。葛洪称机文‘犹玄囿积玉,无非夜光,五河吐流,泉源如一。其洪丽妍赡,英锐漂逸,亦一代之绝’。著作甚丰。”

弟弟陆云,《江苏艺文志》也写道:

“陆云字士龙。晋吴县人。机弟。6岁能属文,与机齐名,虽文章不及,而持论过之。年16举贤良。吴平入洛,周浚谓‘当今颜子’,补浚仪令。后成都王颖表为清河内史,与机同转大将军右司马。”

兄弟二人名声很大不错,但他们跟周处差着岁数呢。

如果说周处二十多岁降龙伏虎,此时陆家两兄弟可能都没出生。就算把周处除三害的时间再往后推,他也犯不上向两个毛孩子拜师。

八卦误人啊!

寻找周处的江苏足迹

虽然传说有夸张的成分,但周处却是实打实的江苏人。

江苏境内有着许许多多有关周处的旧迹。比如传说中他斩蛟的地方——蛟桥。

根据《江苏文库·书目编》之《江苏地方文献志》记载:“蛟桥,又名长桥,位于宜兴城中,横跨荆溪。”

这座桥最早建于汉献帝那个时代,开始是木桥,筑有十三个桥墩,所以也叫长桥,此后多次重修重建。

宋代,县令贾昌朝更筑蛟桥,留下了“坐忆蛟桥此日新”这句话。苏轼也写下“晋征西将军周孝公斩蛟之桥”十二字。

等到清代嘉庆年代,七十一岁的吴骞锡山访友,经过此地雅集,编辑了有名的《蛟桥折柳图题咏》。

很多读者可能听说过,南京有一处周处读书台。

周处读书台就在老门东东侧的高阜上,老虎头小巷的尽头。相传,这里是周处担任东观左丞时的堂宅,又曰“子隐堂”。

因《客座赘语》称此地为“周孝侯读书台”,故又称“周处读书台”。

此地如今隐没在民居之中,显得不起眼,实际上这里曾经相当繁华,百年前还是“文艺地标”。

翻看《江苏文库·史料编》中的古书,你会发现大量有关周处读书台(俗称周处台)的导览和推荐:

1924年出版的《南京居游指南》记载:“由中正街至周处台,车金一百二十文。”

1933年出版的《最新南京游览指南》写道:“周处台,在聚宝门石观音三条营。”

1946年出版的《首都指南》写道:“周处台在中华门内,三条营观音庙后面。”

周处台附近走出的大文豪

说周处读书台是文艺地标,并不完全因为周处。

这里曾与两位有名的文豪有关,文脉昌盛。

其中一位,叫李渔。

李渔是堪称天才的人,《江苏艺文志》说他“少壮擅诗古文词,有才子之称”。

当年为了打假维权,他从杭州搬家到了南京,开始就住在金陵闸。

当时因为囊中羞涩,他还写了一副带自嘲意味的楹联:

二柳当门,家计逊陶潜之半

双桃钥户,人谋虑方朔之三

因为仰慕周处,他又把家搬到了“周处台”附近,还修筑了一座园林。

“地止一丘,故名芥子,状其微也”,他取佛经中“须弥藏芥子,芥子纳须弥”之义,为园子取名“芥子园”。

李渔除了琢磨园子的装修,还当老板,搞戏曲演出,当大厨,发明一些奇奇怪怪的菜品。

他交游广泛,吴伟业、钱谦益、周亮工、王士禛等名人文士,都是他的座上客。

所以后来,芥子园也成为当时南京文学艺术的活动中心之一。同时,李渔还在这座园子里写了不少书,并开设书铺,进行编刻、售卖,《笠翁对韵》就是其中之一。

另一位,就是写出《儒林外史》的吴敬梓。

吴敬梓也经常去周处台,他的好朋友姚莹就住在这附近。

姚莹不仅是当时有名的文士,也是一位儒医,他的“环溪草堂”就筑在周处台附近的青溪之畔,与吴敬梓在江总宅舍遗址上所置的秦淮水亭相去不远。

草堂中“池水流涓涓,林木争相荣”的水木风光,书房中“虚堂绝尘迹,图书有余清”的宁静气氛,都使得当时的文人雅士难以忘怀。

这其中,必然有住在附近的吴敬梓。

吴敬梓的作品中,不乏对魏晋六朝遗迹的流连,对这一时期人物的企慕。

南京是当时东南地区的大城市,又是历史上六朝故都,遗迹甚多,人文荟萃,这使得吴敬梓经常流连遗迹,并见诸吟咏,借以抒发思古之幽情。

比如《文木山房集》中的《登周处台同王溯山作》:

高台多春风,旭日照彼岨。

揽袂试登临,怀古遥踟蹰。

昔者周孝侯,奋身三恶除。

家本罨画溪,折节此读书。

古今同一辙,与君皆侨居。

工愁吴季重,深情王伯舆。

抗志慕贤达,悠悠千载馀。

吴敬梓在凭吊六朝遗迹的诗篇中,借景抒情,寓情于景,抒发“吊六代之英才”的感情,表现“抗志慕贤达”的志向。

可见周处那一时期人物的道德文章、言谈行事,对吴敬梓的影响有多大。