□张怡微

几年前,我在教“现代台港文学史”的课上,遇到了一位韩国留学生。在她的课程报告中,我第一次听说中日双语作家李琴峰,当时我们将她纳入到白先勇《孽子》、邱妙津《鳄鱼手记》的脉络中,作为这一流派新生代的延续。2021年,日本文坛著名的“芥川龙之介赏”颁给了1989年出生的李琴峰。当时我以为她是出生在日本移民家庭的写作者,后来才知道,李琴峰是15岁自学日语后旅居日本,以第二语言写作并获得肯定。放眼现代文学史的话,不知她是不是继龙瑛宗等更为古老时代的双语写作者获得日本主流文坛肯定的外国人。读《出生意愿确认》这本书时,读者难免抱有很高的期望。虽然历经了翻译损失,我依然会有一些神秘的幻想,希望李琴峰创造的世界是新颖的、别致的、我们没有见过的。实际的阅读感受很复杂。

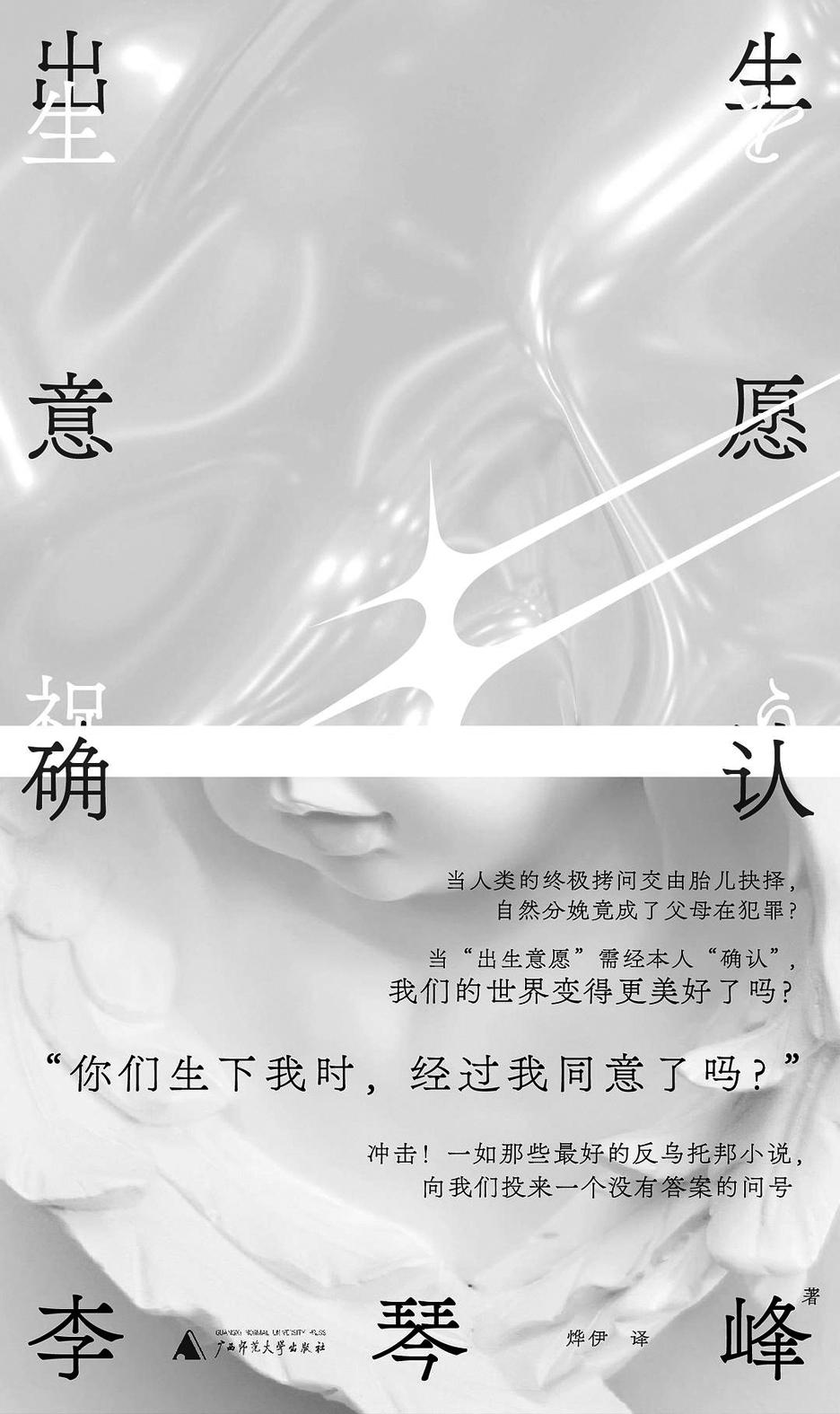

简单来说,《出生意愿确认》是一个女性科幻故事。写的是50年后,当人类生育领域科技树到达顶峰时,胎儿在预产期的两周前可以根据生活难度评估自己决定“是否分娩”。最终是“出生”还是“退出”,父母都要接受孩子的意愿。如果违背胎儿的意愿执意生产,父母就会被视为罪犯而被社会排斥。这个“出生意愿确认”的法规成为美丽新世界的进步公约,不过这个罪名属于亲告罪,也就是说,父母违反胎儿意愿强行生育下来的孩子,长大后可以选择提告亲生父母,也可以选择不告。如果不告,那父母则可以免于刑罚。从写作技巧来说,《出生意愿确认》开篇的设定已将限制拉满。小说里主要的女主人公大都有跨国背景的家庭或同性多元成家的意图。她们出场时,就带有了“未来感”,但这“未来感”却不是以更便利、更轻盈的身体感知降落到女性“命运”之上的,这种“未来感”的外观之下包裹着非常朴实的、一厢情愿的、悲壮的母职自觉。

小说似乎是在提醒我们,当科技不再是问题时,“生育”问题就会直面伦理。于是,新的“法规”作为极端的限制浮上水面,它看似更关注个体的意愿,它讨论的是回应海德格尔对存在“被抛掷性”的哲学阐释。我们不能改变的那个事实,即“被抛掷”确实影响着个人的存在。种族、性别、阶级、财富的差异难以消除,但我们却不能选择自己是否出生、何时出生、如何出生。这是人体验其“命运”的地方。李琴峰试图冲击“存在”的“被抛掷性”,这是挺有意思的想法,但还远达不到革命的地步。它只是一个虚拟的问题意识:如果我们在出生前可以预判未来生活的难度,我们是否还会选择来到人间。

如果李琴峰能将胎儿预判命运难易程度的标准合理化,也许《出生意愿确认》的文学性会再上一个台阶。人的复杂性就在于多变、柔韧、难以预判,作为未经受训的婴儿个体,又该如何理性地建构起“出生意愿”来呢?小说刻意绕开了“堕胎问题”的意识形态泥沼。实际上书中所谓的“同意”制度,就是“强制堕胎”的变体。小说里谈到了不少意见,都围绕着“制度难免不合理”这样轻盈的理由,其实是把一个好问题简化了。换句话说,经过特定的机构检定,胎儿拒绝出生,那么依照小说里的法律,孕妇就要进行“取消出生手术”,此时已是预产期前两周,这不就是高危的堕胎吗?我们假设科技已经发达到不需要担心引产的危险性,但谁又能保证前序检查的公正以及所谓“出生意愿”在生命伦理上的有效呢?

于是小说继续往前推进,写到了愤怒的孕妇慢慢形成了自己的反抗团体,这个反抗团体甚至带有一些暴力特征,试图对检测的医院进行复仇。因为胎儿拒绝出生,亦会影响到夫妻的婚姻生活,伴侣之间因此最后分道扬镳的不在少数。在我看来,这样的同意制度真正会冲击到的主流层面恰恰不是异性恋夫妇,而是非婚生育或同性生育或代孕等游走在现实法律灰色地带的小生命。当然从小说构思的角度来说,最愤怒的可能也确实是对生育准备良好的家庭。但我更想看到的,是那些明摆着出生即倒霉的小生命,不需要经过太多复杂的评估体系就能基本预判的消极命运中诞生的个体,他们将如何冲破常态的阻碍,最后完成自我实现,由此,再将“出生意愿确认”与海德格尔的“被抛掷性”建立起文学虚构意义上的决斗。而目前李琴峰提交的方案,则更像是一个话题日剧的纲要。我好像在哪部鼓励生育或讨论生育的日本电视剧中,看到过类似的小讨论、小冲突和歧出的反抗团体所做出的失败的举动。

正如这本小书封面上的宣传语所暗示的,比起“你们生下我时,经过我同意了吗”的大字,我更期待看到的是上面的小字:“当‘出生意愿’需经本人‘确认’,我们的世界变得更美好了吗?”