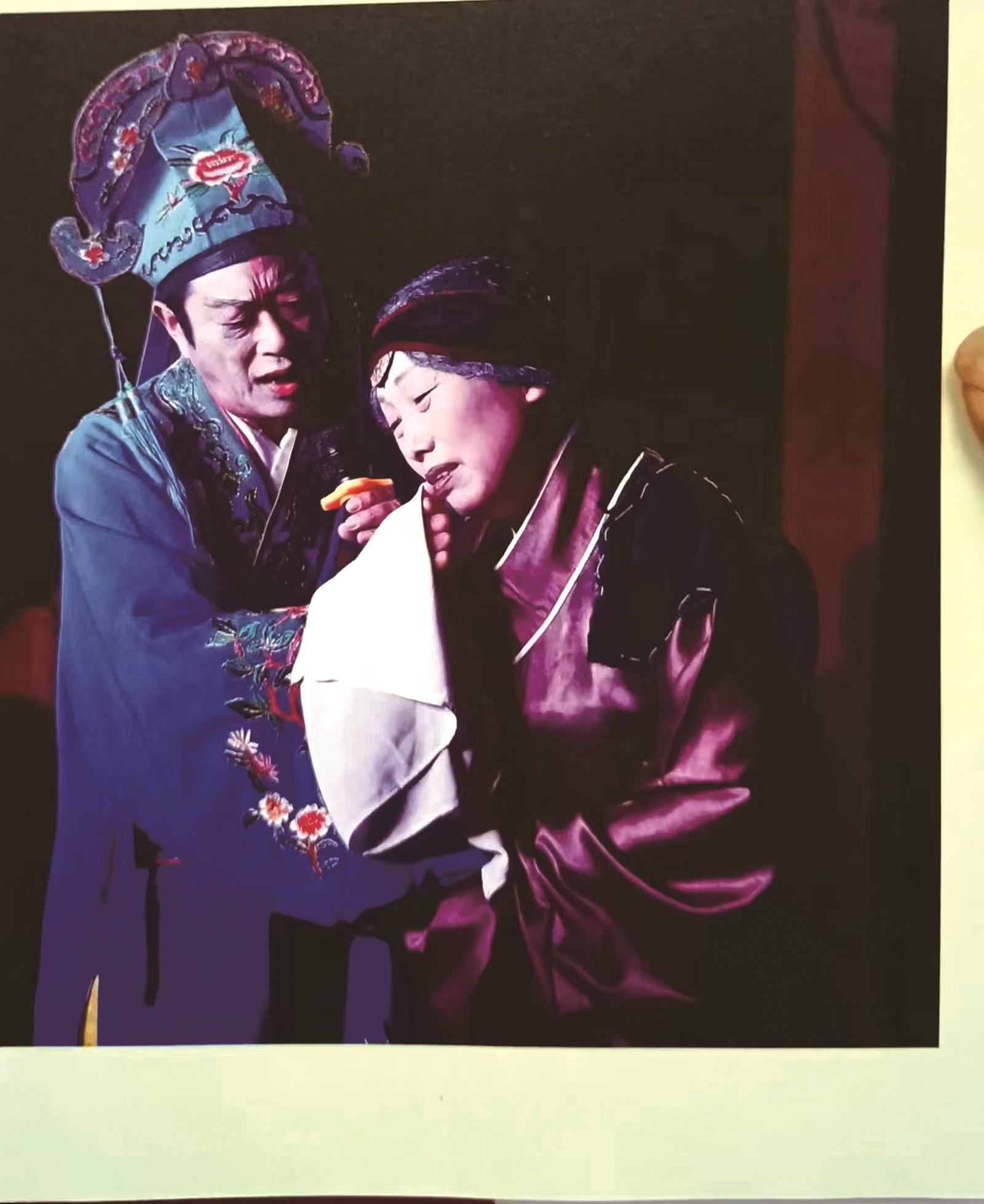

“第一枝花玉菊花,摘朵玉菊插头上。第二枝花茉莉花,采朵茉莉泡清茶……”通剧《陈英卖水》的演出现场,演员们以传统的南通方言,伴以独特的唱腔,讲述落魄书生与富家小姐的爱情故事。这门生长于泥土里的南通传统戏曲,表演风格粗犷通俗,曾深受百姓欢迎,但因为种种原因,如今已成为国家濒危剧种。“现在我们剧团里,最年轻的演员也已经40多岁了。”71岁的江苏省非物质文化遗产童子戏代表性传承人丁杰君担忧地说。

现代快报/现代+记者 严君臣 受访者供图

鼎盛 村里戏台搭起来,家家户户都来看

通剧是流行于江苏南通地区的地方戏曲剧种,原名童(亦称僮)子戏,源头为流传于江苏地区古巫的一个分支,其锣鼓击节、徒歌演唱的体式则近于高腔,初为说唱形式,至清咸丰、同治年间已积累有13部半唱本(俗称鼓儿书)。20世纪20年代,艺人在南通里河京徽戏班影响下,依唱本为据,变一至二人的坐唱为多人扮演角色,略施粉墨,袍笏登场于乡间草台串演戏文,称为童子串,形成了通剧的雏形。

1958年,南通市童子戏实验剧团成立。1960年,童子戏正式定名为通剧。2008年,南通童子戏被列入第二批国家非物质文化遗产名录。

通剧比较接地气,通俗易懂的剧本,亲切的方言讲述民间故事、历史事件,成了南通当地的“顶流”娱乐方式。到现在,丁杰君还记得多年前村里开演童子戏的热闹场景:戏台搭起来,孩子们在底下穿梭嬉闹,小贩们在外围叫卖,大人们早早占好位置,三三两两地聚在一起唠嗑叙旧。等到演员们登台开唱,村民们便聚精会神地开始听,摇着芭蕉扇,不时小声点评两句,为了剧中人物的经历而感叹,或悲伤或高兴,所有人都沉浸其中。这一幕,定格在无数老南通人的记忆中。

传承

从小生唱到老生,他视通剧如生命

丁杰君从小就擅长唱歌,上学时经常在学校表演节目。1972年高中毕业后,他进入当地文工团,后来得知有通剧团在招人,便报了名。

从1979年开始,丁杰君进行长达7年的学习。通剧在发展过程中糅入了京剧和徽剧的服装、动作,但最重要的还是唱腔。“通剧使用的是南通方言,唱出来最关键的是要‘圆’,也就是要柔。演员的动作幅度不大,要能吸引观众,很考验唱功。要达到登台演出的效果,需要苦练很长时间的基本功,长的话要磨十来年,很考验耐性。”丁杰君说。

台上一分钟,台下十年功。通剧的唱腔大约14种,其中一种是老百姓所熟悉的行路腔,此外还有平腔、吉腔、十字言、唱书腔等。要完全掌握了这些唱腔,才能演绎出不同风格的剧目。

不拘一格是通剧的另一个特色。男女可以反串性别登台,唱腔的高低也随着每个人的嗓音条件来调整。“我大半辈子都在舞台上度过,年轻时唱小生,年纪大了唱老生,通剧就是我的生命。”坚守舞台半个世纪的丁杰君说。

转折

剧团风雨飘摇,他接过沉沉重担

1997年,丁杰君所在的四安通剧团因故解散,深爱通剧的他选择接手。“当时剧团一穷二白,没有钱,没有服装,一切都要从头开始。”丁杰君告诉现代快报记者,妻子也是一名通剧演员,非常支持他的决定。夫妻俩花1.5万元到如皋定制了几十件服装,用了近一年的时间筹备,重新拉起了这个剧团。

剧团招收年轻演员,登台前需要长期培养。“当时录取了20来个人,主要是看声音条件,有人没有唱戏经验,需要从头开始教。”丁杰君说,为了让年轻人安心学习,他包下午餐,每天让他们在一起集体练功学习。这些年轻人,也成了支撑剧团延续到现在的坚实支柱。

每次接到演出工作,丁杰君都要带着全部家当,提前一天来到主家搭台作准备。几个沉甸甸的大箱子,装着第二天要用到的所有服装、道具。一米来高的舞台,需要用钢筋作为支撑,搭上木板为主体台面,顶上还要搭上遮雨棚。当时条件有限,所有物品都是用拖拉机运输,赶场奔波是常态。

沉寂

看戏的年轻人越来越少,通剧成国家濒危剧种

“现在年轻人讲方言的变少了,他们有的说听不懂,有的是没兴趣听下去。”丁杰君说,为了吸引年轻人来观看,他们演出时只能加入一些时下流行的音乐表演。

通剧一般在村里举办,吸引左邻右舍的街坊们聚在一起观看。如今城镇化进程加快,很多村民住进了小区。演出场地受限,观众也聚集不起来,对通剧的演出产生间接影响。

除了发展困境,让丁杰君更为担忧的是通剧的传承。“培养演员周期长,回报率低,你要让年轻人不计回报,耐着性子学习多年才能登台有收入,这显然比较困难。现在剧团里,最年轻的演员也已经40多岁。”丁杰君说,通剧已经是国家濒危剧种,需要更多人来关注,帮助这门传统戏曲存活下去。如今,剧团里就15个人,演员的年收入在5万元左右。

现代快报记者了解到,为保护传承传统戏曲、传播地方戏曲文化,通剧也在积极转型,更加迎合市场的需要,当地政府也在加大文艺创作专项资金扶持力度,来延续通剧艺术生命,发扬传统戏曲魅力。