□萧平

想到的最后一个问题,是中国画的画谱学。中国画的入门与中国书法的入门一样,皆从临摹开始,由此了解途径、掌握方法。学书须临帖、摹碑,习画亦当临摹画谱,是必然的。

画谱,原指绘画的著录,最早为北宋时编的《宣和画谱》,著录宋徽宗宫廷所藏历代名画,并不附图。以后有了附图,图画渐为主题或作画法之图解,成为临摹学习绘画的范本教材,较早的有南宋宋伯仁《梅花喜神谱》,收梅花图样百种,为图画的谱录;元李衎《竹谱详录》,专授竹子的画法,是画法的图谱。明清以来的画谱,大都不出如上两类。画学论著也有称画谱的,如清康熙年间的《佩文斋书画谱》、石涛所著《画谱》等,只有文字,并不附图。

古代的画谱皆为木刻本,大都为单一墨色。明末胡正言用木版彩色水印《十竹斋书画谱》与《十竹斋笺谱》,成就显著。李渔之婿沈心友邀王概、王蓍兄弟编绘的《芥子园画传》(通称《芥子园画谱》)在清康熙时也采用木版彩色套印的。这套以李渔南京别墅“芥子园”为名的画谱,介绍中国画基本技法,浅显、系统,便于初学者入门,故在昔时大为风行。

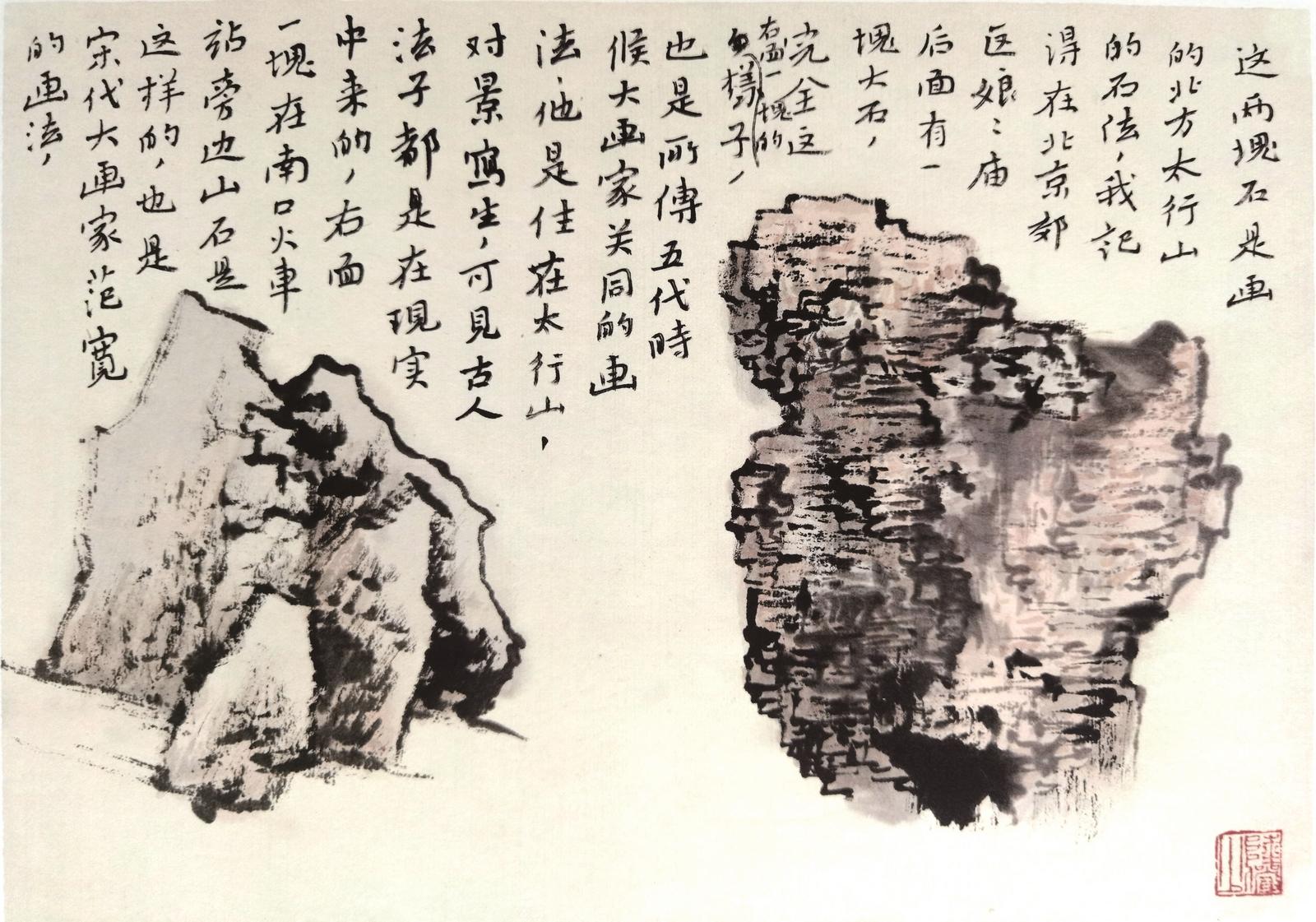

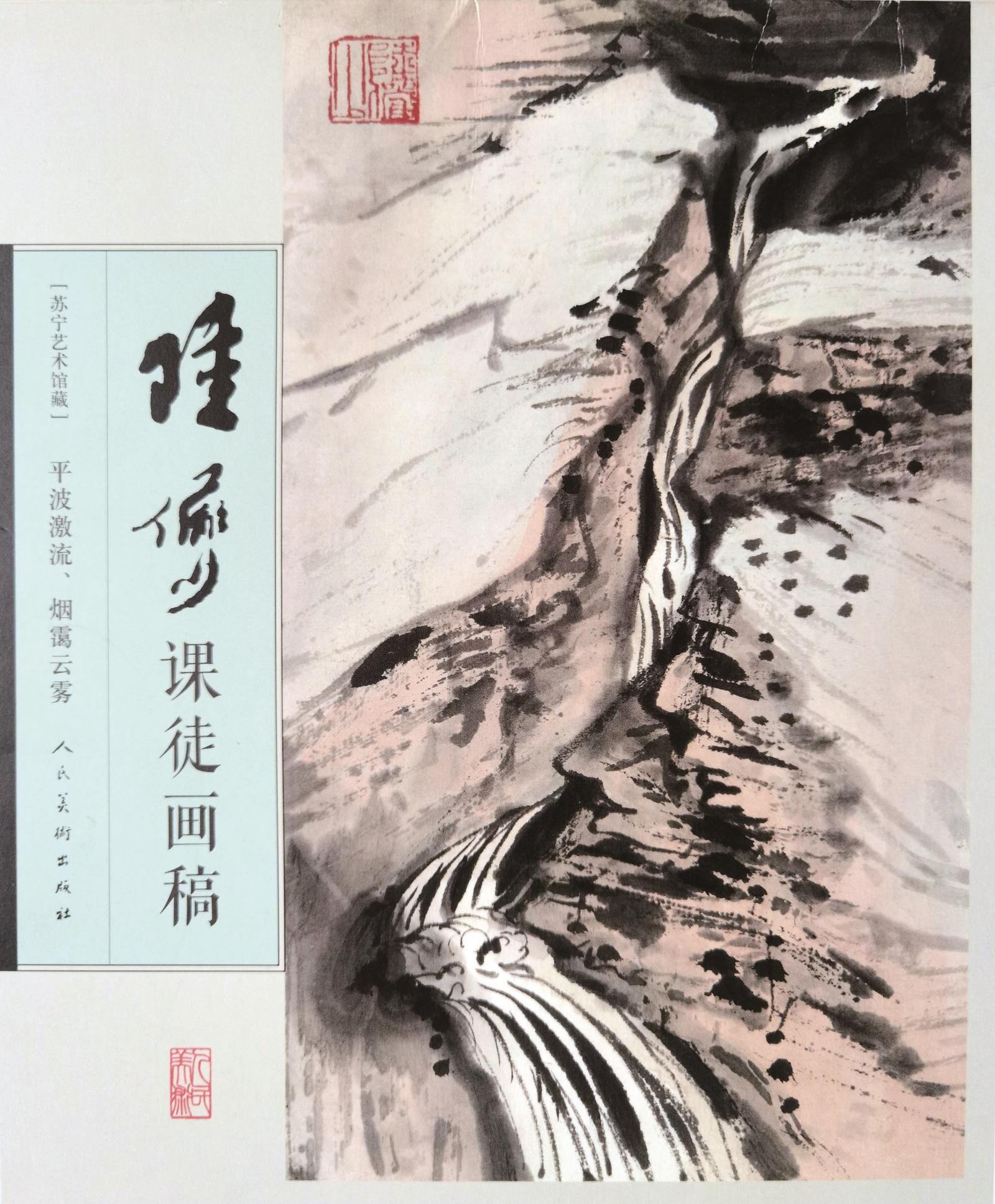

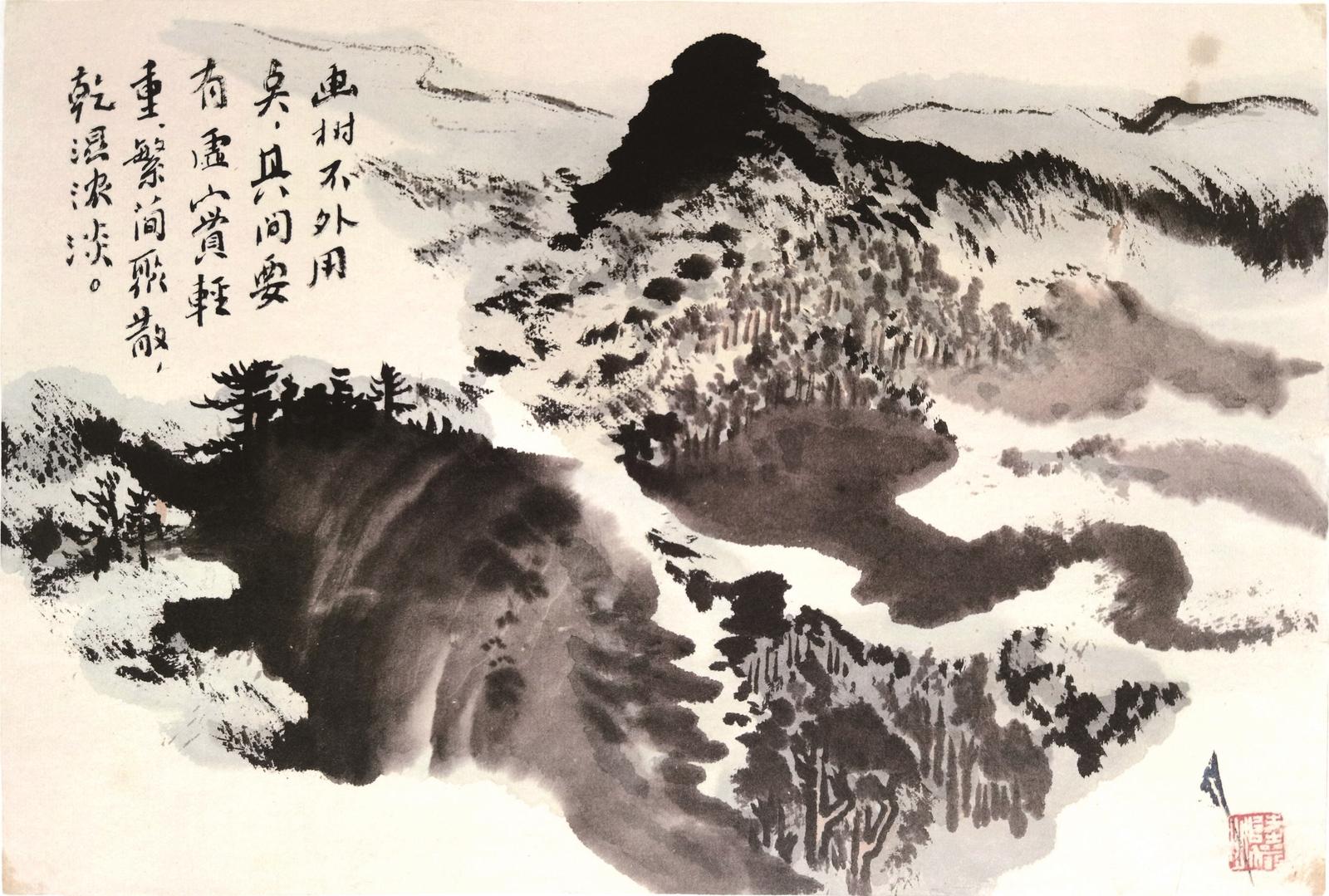

俨少先生大约也是启蒙于这本画谱的,他说:“十三岁时,我家邻居糟坊里的小老板送给我一部《芥子园画谱》,我如获至宝,大开眼界。这部《芥子园画谱》也不是木刻水印的原版,仅仅是巢子余(勋)临摹的石印本,但我觉得好极了,遂如饥如渴地临学。”(《自叙》)少年的记忆是最难磨灭的,笔者以为先生的这一经历,正是促使他在五十岁时完成《课徒山水画稿》、七十岁时脱稿《山水画刍议》的动力。这两部书,前者以图示为主体,后者则以论述文字为主,附以图解。较为全面地记载了先生一生艺术追求的心得、经验和收获,这是中国山水画宝库中的珍贵财富,是先生对于中国画谱学具有创造性的贡献。

《课稿》诞生在1957年,他在此书出版的前言中清楚地告诉了读者。那段每天在画院劳动的岁月里,他竟完成了数以百计的画稿,它们是如此的精致:既来自传统,又不同于传统;既浑朴高古,又清新隽逸;既法度谨严,又灵动多变。这是一种什么样的力量支撑着他?是对于艺术传统的殉道精神。他说:“那时我没有别的想法,一切置之度外,只是潜心钻研山水画,认为如果将来能够对后学有些小贡献,也算了了我的心愿。”(《自叙》)这些画稿,实实在在寄寓着先生文化传递的情怀啊!

俨少先生的这批课稿,二十多年后终于得以出版。出版前他作了整理,抽去重复,又补充了一些新作,共计一百八十幅,从画风与字迹的差异,可以辨明先期画稿和后期补充之作,二十多年的沧桑变化,二十多年的笔墨出新,都包容在一册之中。但限于当时(1984年)印刷的条件,大部分为黑白图版,尚不能充分反映先生原作的精神和气韵。

又三十年过去了,编者有幸得到《课稿》中的一百图,以原吋精印出版,力求逼真,目的与先生一致,在于民族传统文化的传递。