□萧平

2019年是宋文治先生诞辰100周年。自2018年岁尾始,南京、深圳先后举办了先生的作品大展,开展了对其艺术成就的研讨会,出版了大型画册《百年宋文治》……在我的脑海中,文治先生生动地、和蔼可亲地形象再度浮现了。我与先生相识于20世纪60年代初的江苏省国画院(“总统府”西花园内),他是老师,我是研修班的学员。“总统府”东侧的门通向东箭道50号,文治先生就住在那边一间约20平方米的小屋里。课余,我时去探望,或看他作画,或欣赏他收藏的海上诸多名家的作品。他家隔壁住着镇江过来的丁士青先生,丁先生光头蓄须,颇似罗聘笔下的金冬心……青年时期的这些琐碎的记忆总是难以忘怀的。以后,我在南京博物院工作近20年,1981年又回画院,记得还是文治先生亲自到南博通知我办理调动手续的。20世纪90年代中期,我与已经退休的文治先生曾同客金陵饭店,徐邦达老师也时时来住,谈艺论画,殊有兴味。前前后后近40年间,我与文治先生的联系未曾间断,无论做人、为艺,受益可谓多矣!

现时,我的画案上正放着周和平先生刚刚完稿的《宋文治传》。翻阅中,那些熟悉或生疏的过往,一幕幕、一页页都在记忆里流淌。人生百年,多少历史的人与事,多少兴衰与变革,要为一位先贤立传,要记录其人生和事业,要探究其思想与情感,要真实、可信,还要有趣、可读,真是谈何容易啊!这是一项不小的“工程”。两年多的孜孜不倦,以一己之力成之,我要为和平兄点赞!

我始终认为:新中国的第一个画派诞生在江苏南京,而非基础与实力格外雄厚的北京与上海,必有其特殊的原因。这个原因则来自画派的主要参与者和开拓者,宋文治即是其中之一。那么,个案的研究,定能得出必然的结论。

我在读《宋文治传》的打印稿时,仿佛在听作者从容地讲述,在夹叙夹议的道白中,以客观的立场,无不显现出对历史与文艺的敏锐洞察。透过洋洋洒洒的文字,对文治先生80年人生与艺术的成就,可以窥见其必然的轨迹:

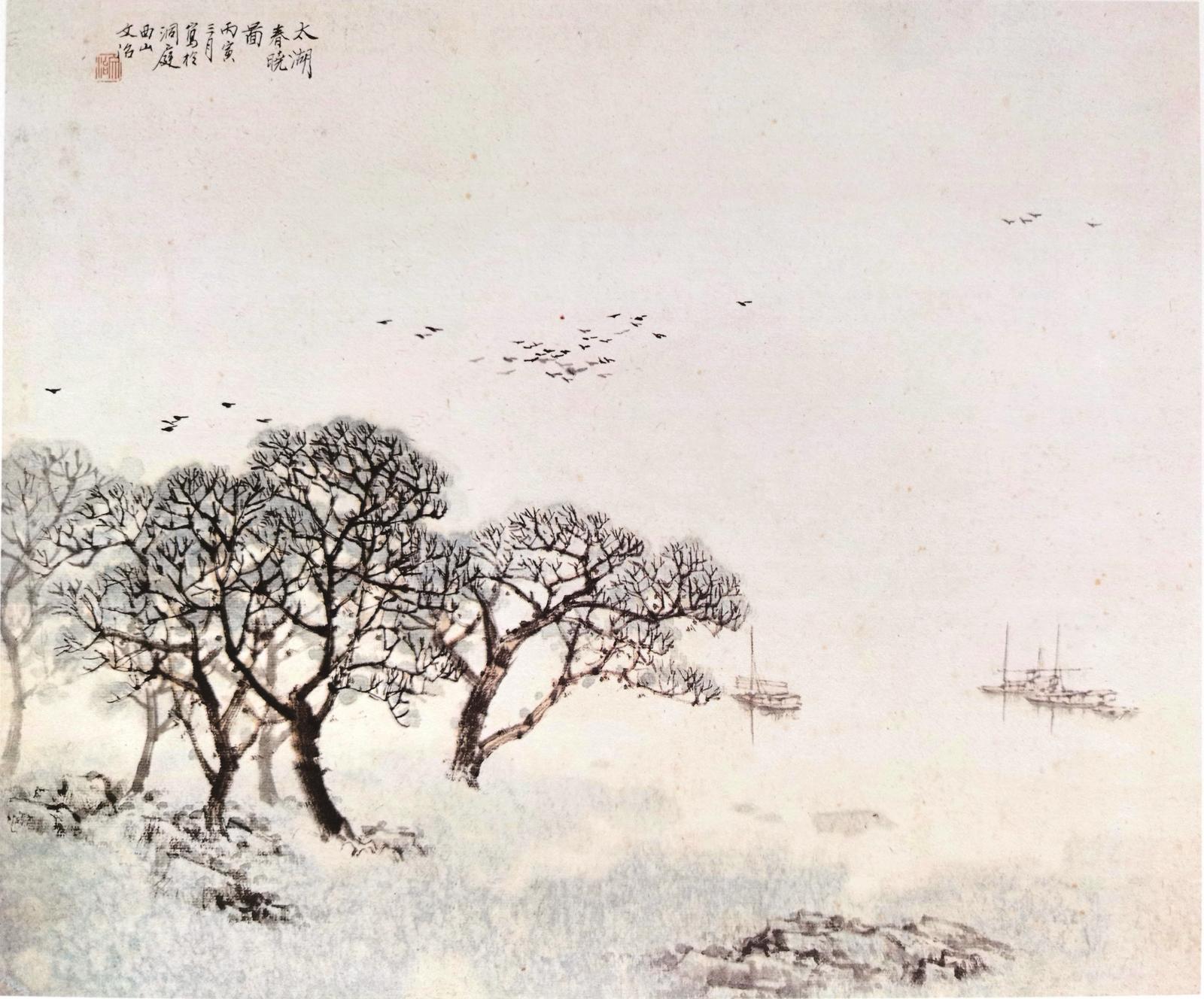

一、他的艺术启蒙来自娄东这块积淀丰厚的艺术土壤

太仓,是清代“四王”中王时敏、王鉴、王原祁的家乡,“娄东画派”的诞生地。虽然在文治先生出生的时代,陈独秀正对山水画正宗的“四王”进行激烈的批判,改良中国画,“革王画的命”,但太仓人对于“王画”的继承、发扬却从未停止。因此自他稚嫩地拿起画笔,所见、所学的都不会超出其范畴,可以说他绘画启蒙的“第一口奶”便是“王画”。水乡太仓的文化氛围,与距之不远的20世纪30年代十里洋场大上海的五光十色,尤其是江南文化精英们对于“四王”代表的传统艺术的迷恋……后来都在他的早期绘画中产生过影响,而这恰恰铸就了文治先生的绘画根基。