□思郁

4月17日是哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯去世十周年的纪念日。全球有很多纪念活动,出版界的大动作就是全球首发了马尔克斯的遗作《我们八月见》。这是马尔克斯的两个儿子罗德里戈·加西亚和贡萨洛违背马尔克斯生前的遗嘱,做出的决定,引发了一些争议。

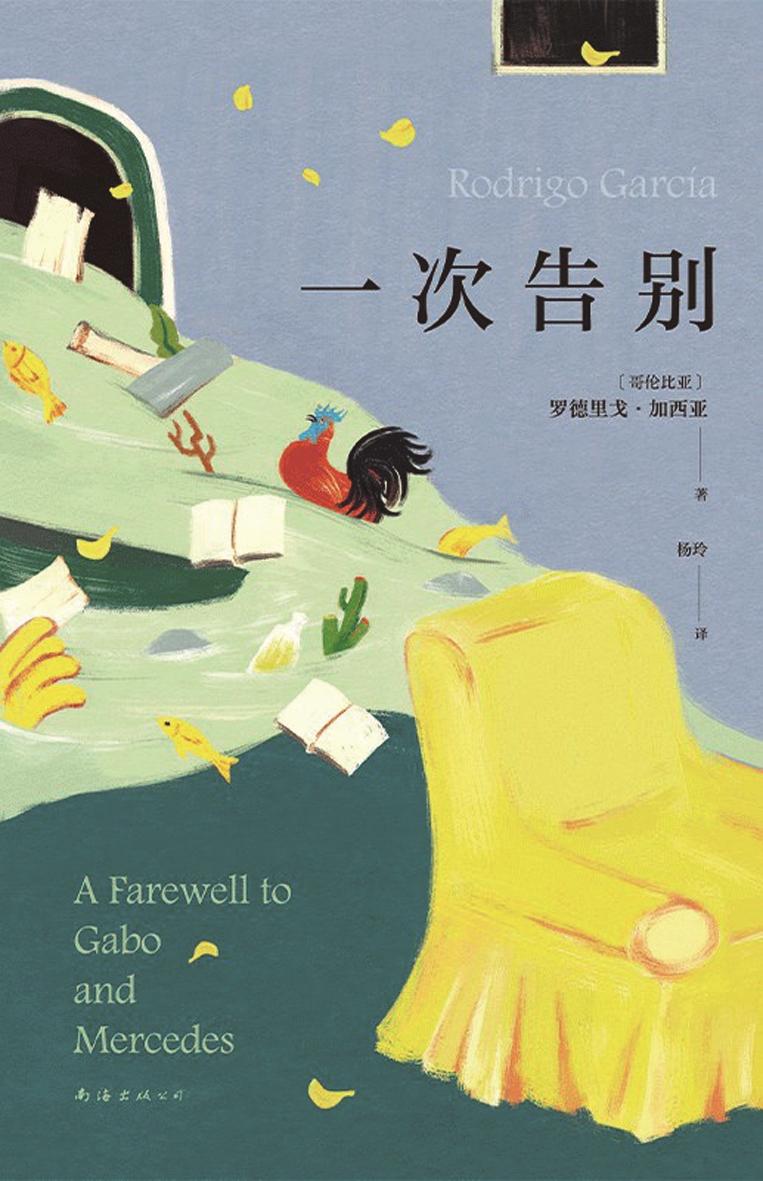

中文出版界的纪念活动,几乎同时出版了另外一本书,那就是由罗德里戈·加西亚写的《一次告别》。这本书写得非常情真意切,打动人。无论多么伟大的人,在晚年衰老或者生病之后,都会被被生活打回原形,成为一个毫无尊严的普通人。马尔克斯也不能例外,在年近七十岁的时候,他发现自己身患阿尔兹海默症,记忆逐渐丧失。在化疗的过程当中,马尔克斯开始撰写自己的回忆录,还快马加鞭争分夺秒地创作自己想写的小说,就是后来我们看到的《活着为了讲述》(2002)和《苦妓回忆录》(2004),以及打算销毁的《我们八月见》。

回忆录只写到了他从出生到27岁,移居到巴黎当驻外记者结束。当时我们以为他的记忆已经不允许他写作接下来的部分,但是在《一次告别》中,罗德里戈回忆说,主要是马尔克斯担心书写他的辉煌时期最终会沦为一种炫耀,炫耀自己成为名人,也认识很多名门望族,结识很多国家元首,等等。这也是很多他的朋友在他出名之后告诫过他的,所以他才放弃了自己书写自己的后半生。

其实想起来还是有很多的遗憾,因为距离他四十岁写出《百年孤独》(1967年)还有很长的时间,比如他在巴黎生活的那段岁月、创作的过程等等,我们只能依靠传记作家和其他人的回忆来填补。在《一次告别》中,罗德里戈还提到不少马尔克斯在巴黎生活困苦的细节,比如他当时拜访一位女士,想千方百计拖到晚饭时间,希望他们能留下他吃完饭,他已经身无分文,好几天没吃饭了,结果还是没有留下。出门后,他只好翻了这家人的垃圾桶,找到一些东西吃。

这本书着重记录了2014年3月感冒住院,到他去世这一个多月时间的生活状态。这段记录显得真实而残酷。因为对一个作家来说,他丧失了记忆,就丧失了全部的能力。他甚至时而清醒,时而糊涂,分不清自己的妻子和孩子。他丧失了活动能力,只能由护理人员二十四小时翻身,按摩,拉伸。他清醒的时候,还能跟身边的人开个玩笑,糊涂的时候也会失禁,就如同任何一个衰老而不能自理的老人一样。在去世后的一次悼念会上,罗德里戈的思绪想到了父亲私下说过的话,我们每个人都有三重的生命,公众面前的、私下的、秘密的。但是对一个名人来说,所有的这一切都会变成公众的。

《我们八月见》按照马尔克斯的遗愿是不能出版的。罗德里戈原本打算将书稿送到得克萨斯州奥斯汀市的哈里兰瑟姆人文研究中心,马尔克斯的所有手稿都被捐献给了学院。但是他发现,这本书稿被很多参观的人偷偷复制了,还发表了很多评论。与其如此这样偷偷摸摸,倒不如干脆出版它,满足很多读者和研究者的好奇心。

除了《我们八月见》,罗德里戈还在《一次告别》中提到了马尔克斯很多未完成的写作计划。罗德里戈为了逃避父亲的威望,成为了一名导演,也是今年即将上映的网飞版电视剧《百年孤独》制品人。马尔克斯生前,曾经提议两人合作拍摄一部影片,他创作一个剧本,这个故事的大概是,一个事业成功的女性,怀疑自己的丈夫有一个情人。她后来发现这个情人不但跟她长相很像,生活习惯和爱好也都相同,甚至他们在外生活的公寓也跟家一样。这个剧本最终只停留在口头,但是单看故事梗概都能引人遐想。让我想到了若泽·萨拉马戈的小说《双生》,就是不知道马尔克斯如何处理这个题材的结局。

在《一次告别》中,罗德里戈悼念自己的父亲说:“从1927年的阿拉卡塔拉,到2014年的墨西哥城的这一天,是一个人所能开启的最为漫长而独特的旅程,墓碑上刻下的这两个日期不足以囊括全部。在我看来,这是一个拉丁美洲人所能拥有的最幸运、受到上天眷顾的人生。”

这就是二十世纪最伟大的作家马尔克斯的一生。

■好书试读

我们的小渔船正摇摇晃晃地驶出港口,驶向黎明。晨曦里火一般的曙光,在地平线处喷薄而出。我两岁的儿子麦克斯正在船头“帮忙”开船。就在十二个小时前,我才遇到了船长克里斯。我们要借用这位曾在海上生活过的父亲,他或许能够开启通往这片神秘海洋的大门。今天还有最后一次机会让事情走上正轨。我别无他法,唯有相信眼前这位慷慨的陌生人,将自己托付给风与水,目光不离海面,检视着海浪里每一处弯曲、每一次起伏、每一个漩涡、每一点涟漪。

“看那个生锈的旧铁桶!”麦克斯在船舱里指着外头大喊。我们正缓缓驶过一艘蓝白相间、锈迹斑斑的商业渔船残骸。他在模仿动画片《小猪佩奇》里猪爷爷和狗爷爷争论的场景。船名“信念”用刺眼的白色大写字母写在船头。我不得已看向别处。

——《如我如鲸》

[英] 多琳·坎宁安 著 涂艾米 译

南海出版公司

几年前,身兼作家和历史学家的美国出版商汤姆·鲍尔斯好心地对我说,我应该写一本关于自己五十年出版生涯的书,他还说:“你得把所有数字都写进去,人们就想知道这个。”这些善意的话,导致本书差点在我提笔前就胎死腹中。

这一部分是由于家庭背景,这个我等下会解释,但我确定,更重要的是因为我心理上的某个怪毛病:我记不住数字。每次我回忆起在伦敦住过的各种房子时,我能看到前门的不同颜色、通往其间的台阶被磨损的不同样子、围绕着各块土地的不同栏杆,但全然不记得任何有关的数字。我的银行账号多年来一直没变过,但我每次写支票时,还是需要查阅支票簿才能写下账号。

——《未经删节》

[英] 戴安娜·阿西尔 著 曾嵘 译

四川人民出版社