□萧平

二、他的人生和艺术历程与时代变革紧密联系

传记把他放在时代的大背景下,以生动翔实的史料,为我们展示了中国百年来社会的急遽变化中,宋文治从一个弃婴成长为国画大家的不凡经历。在他80年的人生中,经历了新旧两个社会、两个时代。在他的青少年时期,尽管怀揣艺术的梦想、执著与努力,却难以真正走上艺术的正途。是新中国、新社会,才有了让他施展才艺的大舞台,从一个江南小县的美术老师成为省国画院专业画师、享誉画坛的国画大家。

三、不屈的生命、顽强的抗争完成脱茧化蝶

传记描绘文治先生在时代的跌宕起伏中奋力前行的身姿,那是他的一段段与命运抗争的故事。他的抗争、奋斗、顺应、迷惘和醒悟,凸显了他个人的特殊际遇。传主是一个从育婴堂抱来的弃婴,抱养他的又是一个贫困之家,他从小就受着苦难的磨砺。因为出身卑微,饱受屈辱;因为贫困而失学;因为家庭变故,学徒养家。

那段时光,经济上困顿,人格上被轻视,但却始终对人生怀有憧憬,不甘平庸、顽强抗争。通过努力与奋斗,事业小成,他发现“社会人士比以前对我客气了!”从被人看得起,到脱茧化蝶,成为闻名全国的画家。他的经历告诉人们:人生无坦途,苦难也是一所“学校”。人生没有直路,事业之途多崎岖,唯有不忘初心,持之以恒者,方有成功的希望。

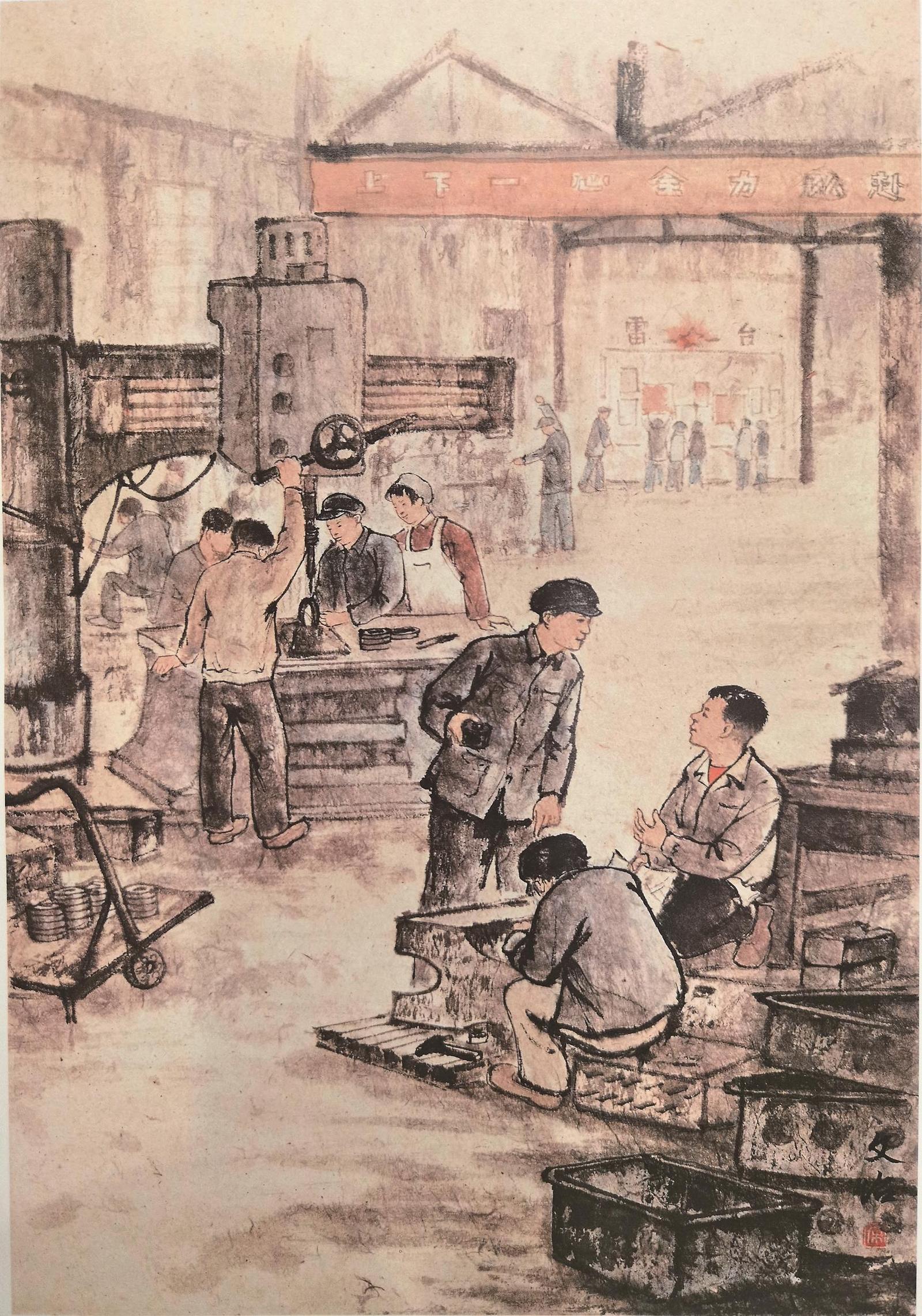

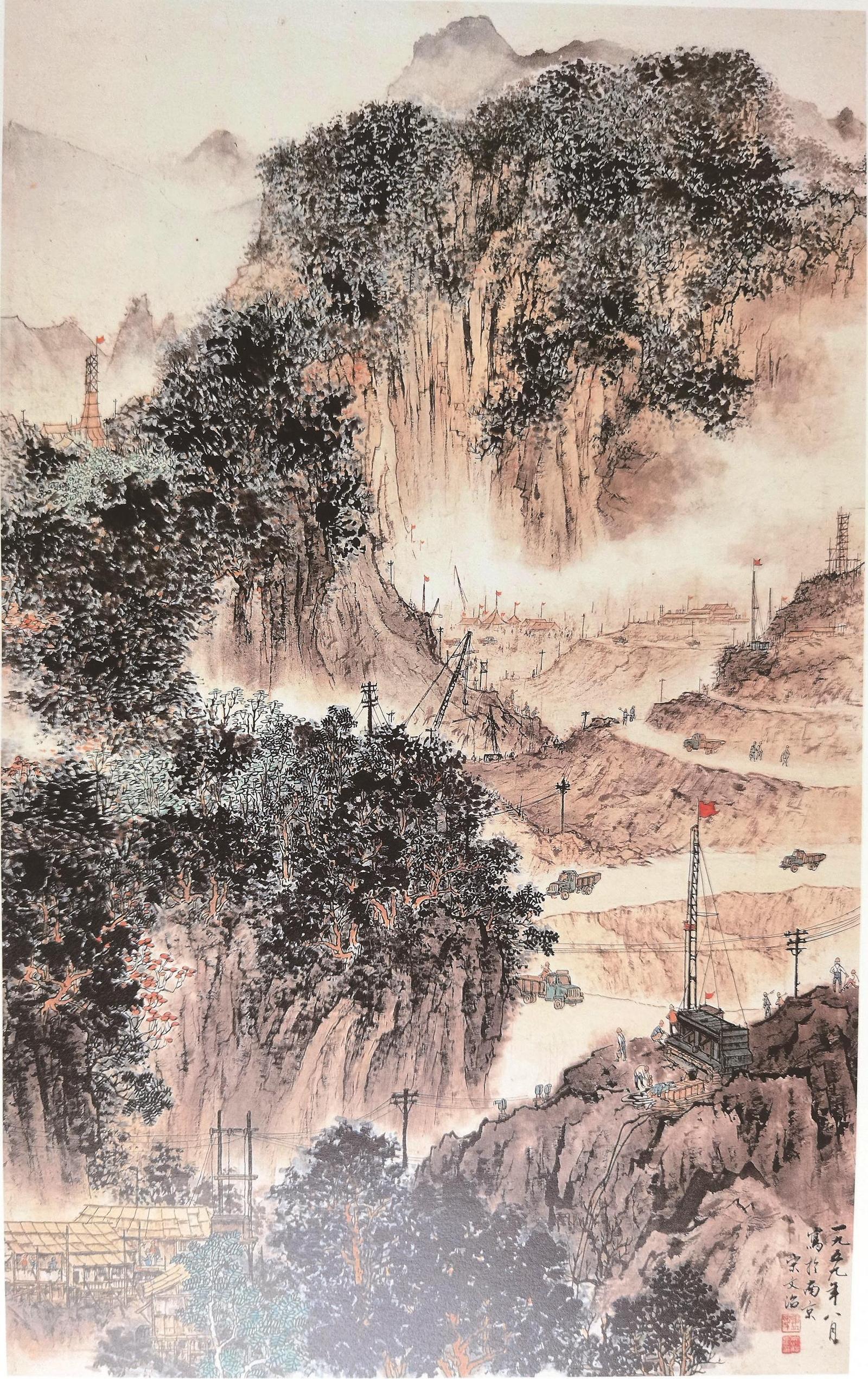

四、新时代、新使命、新山水与晚年变法

随新中国而来的新风俗、新理念,极大地冲击着中国画精英圈子中沾沾自得的笔墨情趣,却给立根未稳的文治先生带来了崭露头角的新机遇。他勤于学习,善于思考,摸准时代脉搏,为时代鼓与呼,在创作上开始山水画由“旧”向“新”的转变。“我想画一点新山水”是文治先生在新中国初期的愿望。“他所描绘的新山新水,如果归结到一点,就是突出了山水和人的关系”(蔡若虹)。在新山水的创作上奠定了自己的地位之后,晚年依然坚持变法,反映了他艺术上永不满足、永不停顿的可贵品质,也折射出中国画命运的跌宕起伏,见证了江苏国画发展的轨迹。宋文治是一个缩影,一个具有典型意义的代表。尤其是在“新金陵画派”孕育产生的过程中,他是参与者,是开拓这一画派的代表人物之一。传记中披露的大量新资料,让我们看到了一个格外全面真实、鲜活生动的文治先生的形象。事件的真实,是传记的生命力所在。作者坚持传记一定要真实有据,坚决不“戏说”,这是难能可贵的。作者以艰辛、细致的采访获得的第一手资料,大量的事实铺陈还原的文治先生,与我们以往所认知的似乎一样却又不大一样,无疑,这才是一个情感丰富、真实可信、可敬可亲的文治先生。传记中的宋文治,是一个有明识,有情义的血肉之躯,过去,在许多熟悉先生的人眼中,他是一个循规蹈矩、小心谨慎的人,其实他的性格是多方面的。日军侵占中国时期,他是一个有民族正义感的青年,曾冒险救助地下党;在安亭中学时掩护印传单的进步学生,这是他的凛凛正气、侠肝义胆。然而由于所生存的环境因素、世事变故,人们眼中的“旧知识分子”,又使他不得不思虑缜密、谨言慎行。即便如此,他的内心仍坚守着人格的节操。传记为我们展现文治先生在艺术创作上的另一性格:大胆变法,敢于突破,标新立异。文治先生的艺术风格和创造性,包括对他在题材上的突破,尤其是太湖、黄山、三峡的创作中,多有自己的艺术语言;笔法上,他兼及南北,以造化为依据。传记对1960年江苏省国画院历时3个月,途经23000里的旅行写生,不惜笔墨,加以浓墨重彩的描绘,最后道出它的特殊意义:“它成为山水画在服务现实生活中进行革新的成功例证而载入中国画史。”