□张怡微

舞台剧《大师和玛格丽特》再次到上海巡演,我和李建军导演在复旦相辉堂做了个分享活动,借此机会重读了这部著名小说。在去年的专栏里,我们曾提到在疫情时,全球的读书爱好者聚集在互联网上,开了很多经典重读的小社群,大家在一起重读托尔斯泰等巨匠名著,李翊云的《战争与和平》读书会,后来还做了书。在这些文学爱好者看来,如果在那样的时候还不翻开这些“大部头”的话,以后就更没有机会了。在这些纷繁的读书会活动中,布尔加科夫的《大师和玛格丽特》也是一部热门重读文本,以至于同名舞台剧在戏剧节上演时,引发了小小的轰动。

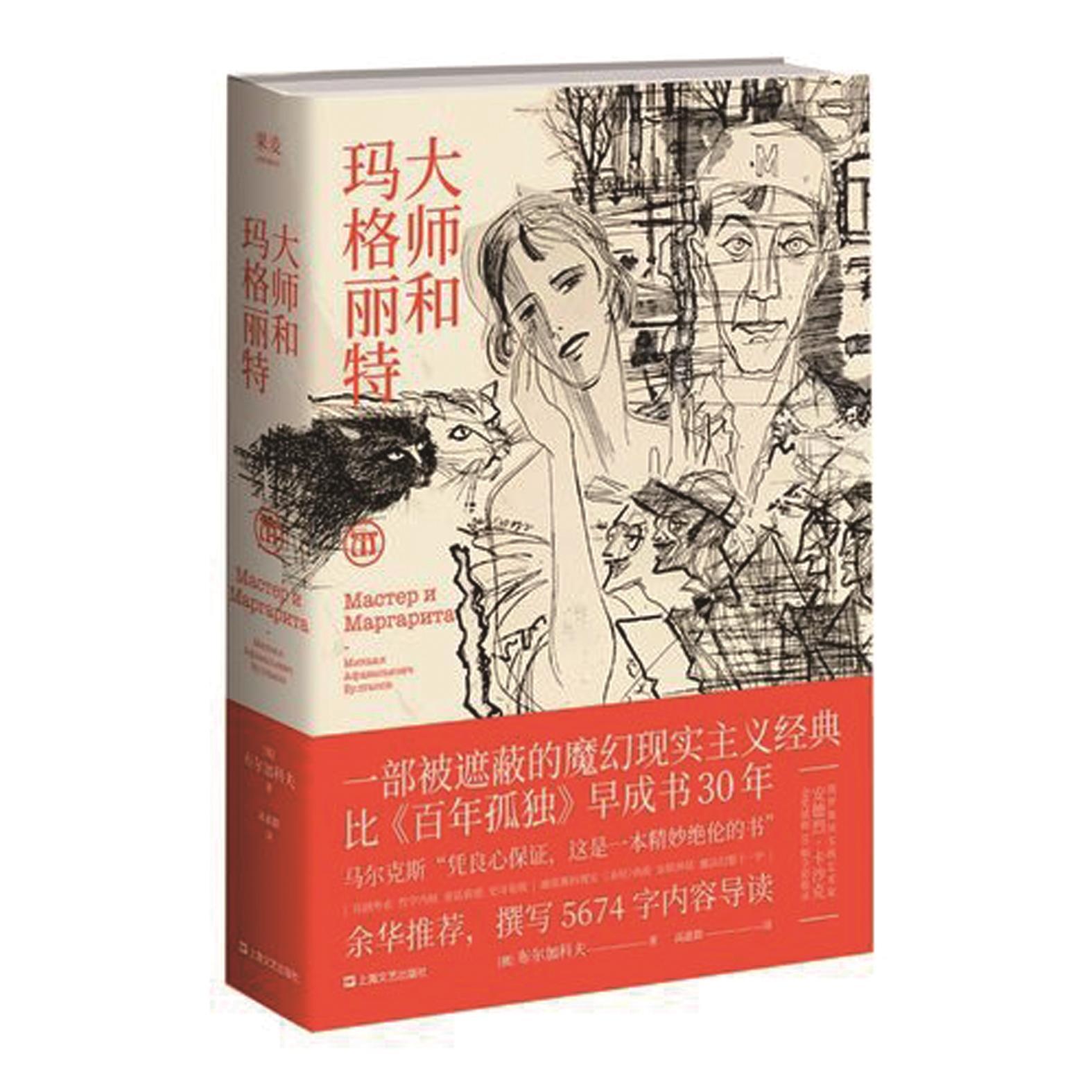

布尔加科夫的全名是米哈伊尔·阿纳法西耶维奇·布尔加科夫,1891年出生于基辅,直到现在也是媒体中可见的是非之地、创伤之地。布尔加科夫的家族是一个神学教授家庭,祖父和外祖父都是东正教教士,父亲是一位东正教学者,母亲也受过良好的教育,曾经是一名教师。他青年时曾经学过医科,后成为乌克兰人民军的军医,在执行任务的时候得过伤寒,差点死去,也因此无法去欧洲继续求学。安顿在莫斯科之后,布尔加科夫弃医从文。“果麦”版本的《大师和玛格丽特》收录了著名作家余华的序言,余华很喜欢布尔加科夫,他们有着相似的医学从业经历和生涯选择。1923年起,布尔加科夫创作了中篇小说《狗心》《不祥的蛋》,整个20年代下半期,他剧作成果多产、创作力旺盛。1928年底,布尔加科夫开始构思小说《大师与玛格丽特》,却不想1929年后,厄运开始眷顾他。由于剧作被打上了“美化移民和白军形象”的标签,布尔加科夫的话剧作品连同作家本人沦为批判嘲讽的对象,被莫斯科主流戏剧界乃至文艺界排斥。1930年,穷困的布尔加科夫给斯大林写了一封求助信,希望能谋得莫斯科艺术剧院助理导演的职务。羞辱并未完全停止,作品出版无望,这样的处境一直伴随着布尔加科夫,直到他1940年逝世。布尔加科夫最著名的小说《大师和玛格丽特》,直到1966年才由一家莫斯科的杂志社删改后刊登。好在这部写给未来的“抽屉文学”,最终收获了很好的声誉,直到如今,依然有很多年轻人喜欢它。

对文学爱好者来说,《大师和玛格丽特》的小说结构十分迷人。原著分成两大部分,每个部分草蛇灰线,以奇特和荒诞的逻辑编织魔幻与现实交融的可能性。第一部分有两条故事线索,一条是撒旦以“外国人沃兰德”的面貌降临莫斯科,另一条则发生于2000年前耶稣被审判的耶路撒冷,故事详尽描写了罗马帝国的犹太总督彼拉多审判并处死约书亚(善的意志的代表)的故事。彼拉多形象具有双重性。作为耶路撒冷的统治者,他残酷暴戾;作为人性未泯的地方官员,他矛盾胆怯。政治上的高压,使他最终还是不很情愿地处死了约书亚。他试图赎罪,试图为自己洗刷罪行,但是他仍未逃脱长达1900年的良心的折磨。这两条故事线像音乐声部一样交织在一起,映射着追索“良知”的主题。

在现实主义的故事层面,撒旦先在牧首湖畔公园里现身,见到了一名莫文联主席,和一名年轻诗人。撒旦与他们友好交谈和辩论,并提前预告了文联主席马上会死。青年诗人在目睹了一切如撒旦预言所发生之后,被送去了精神病院。文联主席死亡之后,他原本要赶去主持的会议上爆发了一场狂欢。一开始我们并不知道,青年诗人后来在精神病院遇到了“大师”,此时小说已经叙述了150页,“大师”姗姗来迟,玛格丽特则要再晚一些才会现身。小说第二章就详述的耶稣被审判的故事,正是“大师”想要烧掉的小说手稿。《大师和玛格丽特》的下半部,则从大师的情人玛格丽特写起。她与撒旦做了交易,涂上了魔药之后变成了可以飞翔的圣女,这一章节写得无比诗意,玛格丽特以爱情为名营救精神病院里的大师以及他的作品,最终得以逃离这个灰暗的世界。故事看似荒诞离奇,小说的内部布置却存在着一系列的对应关系。不同层面的故事在亦真亦幻的叙述中合为一体。可惜的是,舞台剧中删除了彼拉多线,更具体和直观地放大了小说中“狂欢”和“奔逸”的情节。重读时,我更关注的一条隐线,其实是青年诗人的精神成长。直到他进入精神病院之后,他对神、文学和现实世界的理解才有了丰富的生发土壤。他是被这场狂欢遗落的人,却也再无法回到牧首湖畔的天真,他成为了一名学者,经历了难以言喻的精神历险,穿越了在某种意义上没有任何进步的两千年。