□思郁

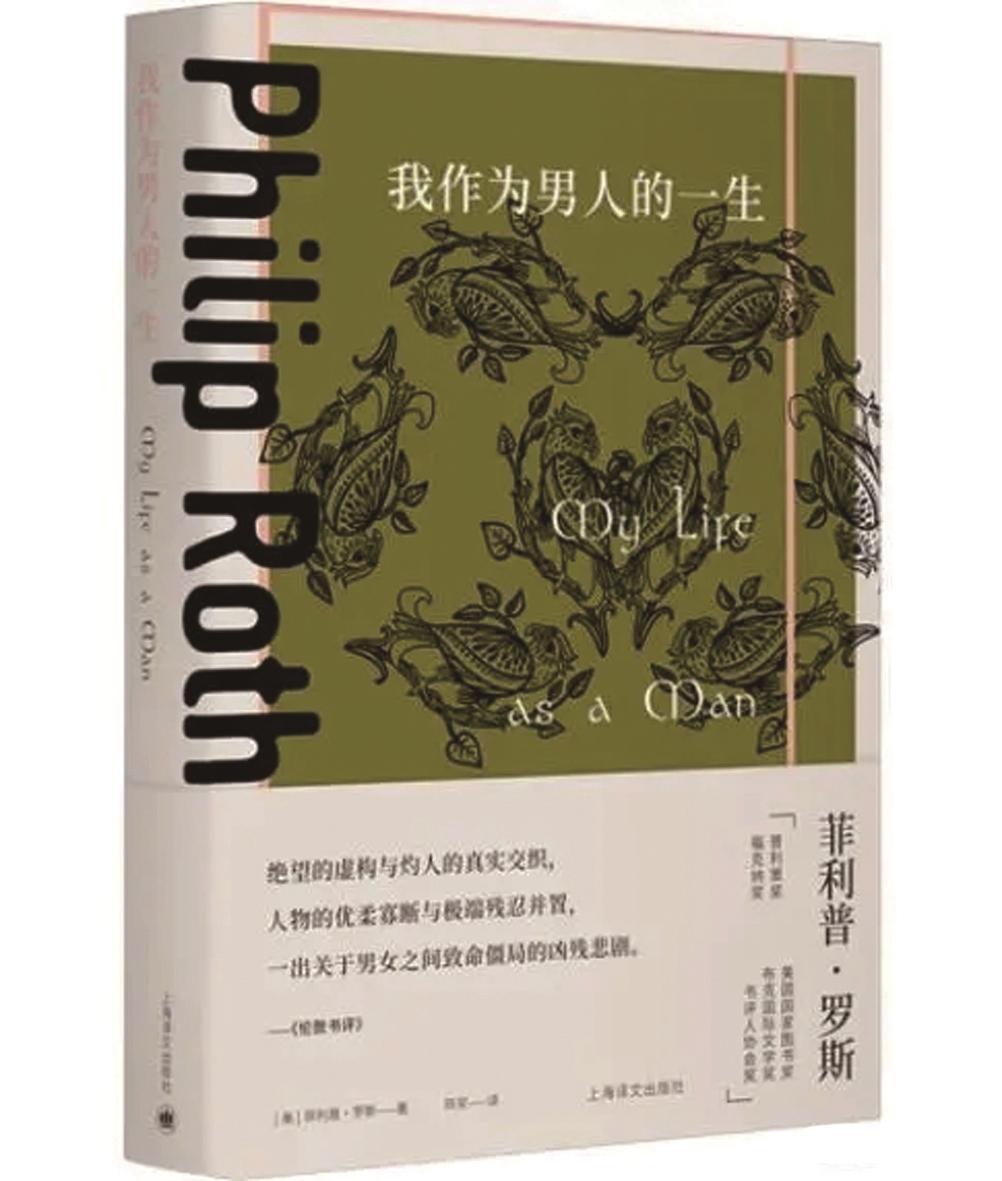

《我作为男人的一生》是美国小说家菲利普·罗斯的第七部小说。这部小说讲述了一个二十多岁的年轻作家陷入到自己不幸婚姻中的故事。这本书已经具有了罗斯小说中常见的那些主题,一个自己的分身、一段不幸的婚姻、介于真实自传与虚构之间的写作笔法,等等。但是这本书还能透露出更多的东西,比如为什么罗斯总给人一种厌女的印象以及为什么女性总讨厌罗斯?

罗斯的两段婚姻都是以失败而告终,第一任妻子玛格丽特·马丁森,罗斯成名之前认识的女性,成名之后又极力想摆脱她,这场悲剧的婚姻生活,最终以马丁森车祸去世结束了。由这段婚姻生活构成了罗斯小说中的很多主题,比如《当她是好女人的时候》《事实》以及《我作为男人的一生》。

罗斯的第二段婚姻是与英国女演员克莱尔·布鲁姆结合,他们两人一起生活了十五年,但是其中十四年他们都过得不幸福。这段婚姻最不堪的部分不是他们一起生活的日子,而是他们分开之后,布鲁姆写了一本书叫《离开玩偶之家》,披露他们生活当中的种种分歧、吵闹和丑陋的样子。罗斯看到之后,怒不可遏,他还击的方式就是写了一本将近三百页的书稿,逐条反驳布鲁姆,这本书叫《给我的传记作者的笔记》。他的出版商最终还是劝他放弃出版这本书。

我是罗斯小说的忠实读者,对这位美国小说家充满了敬意。要知道,从1959年的《再见,哥伦布》开始算起,到2010年的《报应》,五十多年的创作生涯中,罗斯留下了三十多部作品,横跨多个时代,而且他的作品大多数都是长篇。他的小说几乎可以完美对应每个时代发生的问题,关于冷战、纳粹大屠杀、犹太人的生活、艺术家的生活、人的衰老与性,等等。他在小说中创造了属于自己的分身,用自己的生活传递出时代的精神。但是众多作品中,凡是涉及女性描写的部分,都有很多让人不适的地方,不仅仅是因为性,而是骨子里对女性的那种蔑视和羞辱,尤其是在《我作为男人的一生》中。

这部小说的主角是彼得·塔诺波尔,一位年轻的犹太作家,正如年轻时候的罗斯一样,当过兵,退役后回到学院一边教书一边写作,他的第一本书就获了奖,前途无限。但是在写完第一本后,他遇到了命中注定的劫难,一个叫莫琳·约翰逊的女人,小说中嘲讽说她是“酒吧招待,抽象画家,雕塑家,服务员,一个演员(一个了不起的演员),短篇小说家,说谎者,精神变态者”。两人1959年结婚,1962年合法分居,随后几年中,他们在抚养金问题上不断拉扯,1966年莫琳·约翰逊突发车祸去世,这场闹剧才最终结束。

这其实就是罗斯与第一任妻子马丁森之间的真实婚姻故事。罗斯一直都有从自己的真实经历中取材进行创作的习惯,但是对小说家而言,真实的故事用虚构的形式讲述起来,才更加有说服力。所以,这段失败的婚姻故事某种程度上变成了罗斯创作小说的原型,他在不同的作品中都曾使用过这个原型故事,在《我作为男人的一生》中,这个故事又有了很多变形。虽然有不同的故事角色,真假难辨,但是我们还能从中看到一种写作者的狡黠,因为虚构才是最真实的伪装。在小说的创作当中,我们才能撇开真实的道德影响力,在小说中人物的恶毒是可以逃脱惩罚的。或者说,在小说中为所欲为,是真实世界无法比拟的。

在真实的世界当中,罗斯与第一任妻子马丁森之间的婚姻故事,我们这些外人无法评判,因为斯人已逝,他们之间到底发生了什么样的故事,除了罗斯本人谁也不知道。但是,罗斯在小说中对自己的妻子进行了一种审判,而这种审判随着妻子的去世,变成了一种单方面的控诉。他有一种道德上的制高点,因为他们婚姻的根基是一场骗局,他的妻子害怕这位冉冉升起的文学新星离她而去,才找了一个怀孕女子的尿液,来证明自己已经怀孕了,罗斯就这样步入了婚姻。几年后,在一次吵架中,妻子说漏了嘴,他才知道了真相。

谁也想不到,为了报复自己的前妻,他会不断地将她写到自己的书中进行可怕的羞辱。

■好书试读

我活在一个奇妙无比的世界上。这里大、静、近,真的真实,又那么直接。我身边的草真的是草,它的绿真的是绿。我抚摸它时,我是真的在抚摸它。我把它轻轻拔起,它被拔起不是因为我把它拔起,而是出于它自己的命运……世界就在手边,躺倒就是睡眠。嘴里吃的是食物,身上裹的是衣服。在这里,我不知道还能有什么遗憾。是的,我没有爱情。但我真的没有吗?那么当我看到那人向我走来时,心里瞬间涌荡起来的又是什么呢?他牙齿雪白,眼睛明亮。他向我走来的样子仿佛从一开始就是这样笔直地向着我而来的。我前去迎接他,走着走着就跑了起来——怎么能说我没有爱情呢?每当我在深绿浩荡的草场上走着走着就跑了起来,又突然地转身,总是会看到,世界几乎也在一刹那间同时转过身去……

——《阿勒泰的角落》 李娟 新星出版社

在过去,大多数人真正意义上的消失或寂灭,多半在肉体死亡的数十年后悄然来到。其标志通常是墓碑无人擦拭,墓园无人祭扫,与死者相关的所有人和事,皆在时光的流转中湮没无闻。然而,时至今日,微信社交平台的出现,使得这一自然的进程骤然加快了速度。每逢有人离世,亲友或知情者旋即将死者的讣闻发到朋友圈,以便获得关注,并集中表达哀悼、缅怀与赞美。转发的密集度或评论的数量因人而异。一方面,社会公众需要借助他人的死亡来加固自身生命的堤坝,温暖自身孤寂而寒冷的生命;另一方面,死讯出现得过于频繁(有时一天多达数条或数十条),反倒成为一种不祥的提醒——活着的人想尽力忘却的“终场”,时时浮上心头,因而人们也会有一丝莫名的焦虑。不管怎么说,在微信朋友圈传播的死亡消息,通常在翌日或数天后被清空。有时,那些可怜的死者名字,在朋友圈晾出几分钟之后,即被其他海量讯息覆盖,从此销声匿迹。

——《登春台》 格非 译林出版社