随着“博物馆游”不断升温,“考古”也被带热。北京师范大学考试与评价中心曾发布过一份《00后高考志愿兴趣报告》,人文专业排名中,考古学排在第三位。曾经一度冷门、小众,甚至有些神秘的考古学,成了文科生的填报热门。

高考、读研、进修、找对口单位……要想成为一名考古人,并非易事。适逢“5·18”国际博物馆日,记者采访多位考古人,听听他们的“修炼经”和“心里话”。

现代快报/现代+记者 陈敏 曹德伟

考古人大多是“学霸”

本科就读郑州大学,后考入吉林大学读研,读的都是考古学专业,毕业后通过事业编考试进入无锡市文物考古研究所。这是90后女生张雷的求学求职经历,可以说是完美踩着节点的考古人成长进阶史。

“我喜欢考古,小时候就喜欢看央视十套《探索发现》类节目。”张雷说,高考第一志愿填的就是考古专业,不过当时非常冷门甚至偏门,“我们班18个学生,只有3个是主动报的考古,其余都是被调剂的”。

虽说是冷门,但录取分数并不低。张雷直言,考古专业属于文化类研究型学科,基本上一本以上院校才有资格开设,日后就业科研,读研、读博比例很高,“工作后我发现很多同事都是名校毕业,可见,想学考古没点儿‘学霸’基因可不行”。

宁娜出生于1989年,她也深以为然。目前,宁娜就职于镇江市文物保护和考古研究所,属于“半路出家”,本科就读于西安外国语大学俄语专业,也是一枚妥妥的“学霸”。

考研转“中亚考古”方向,源于大四那年,宁娜听了一场西北大学考古学教授王建新的讲座。“我被讲座内容深深吸引,而且王教授提到中亚考古专业学生需要懂俄语,我觉得自己有优势,就决定考研。”最先要过的居然是文字关。像罍、卣、盉、甗……这些在日常生活中很少见的字,在文物里却经常用到。她一个个翻字典、查资料、看图示,一点点啃资料、背考点,天天起早贪黑,备考三个月,最终成功“上岸”。

“未知”里感受魅力也体验艰辛

说到考古,很多人充满向往,你永远不知道下一铲能铲出什么。而这种“未知”有典型的双面性,一面是考古最大的魅力,发现与探索的快乐,而另一面是对考古工作需要持续地投入耐心、细心与平常心,这并不是每个人都能承受的。

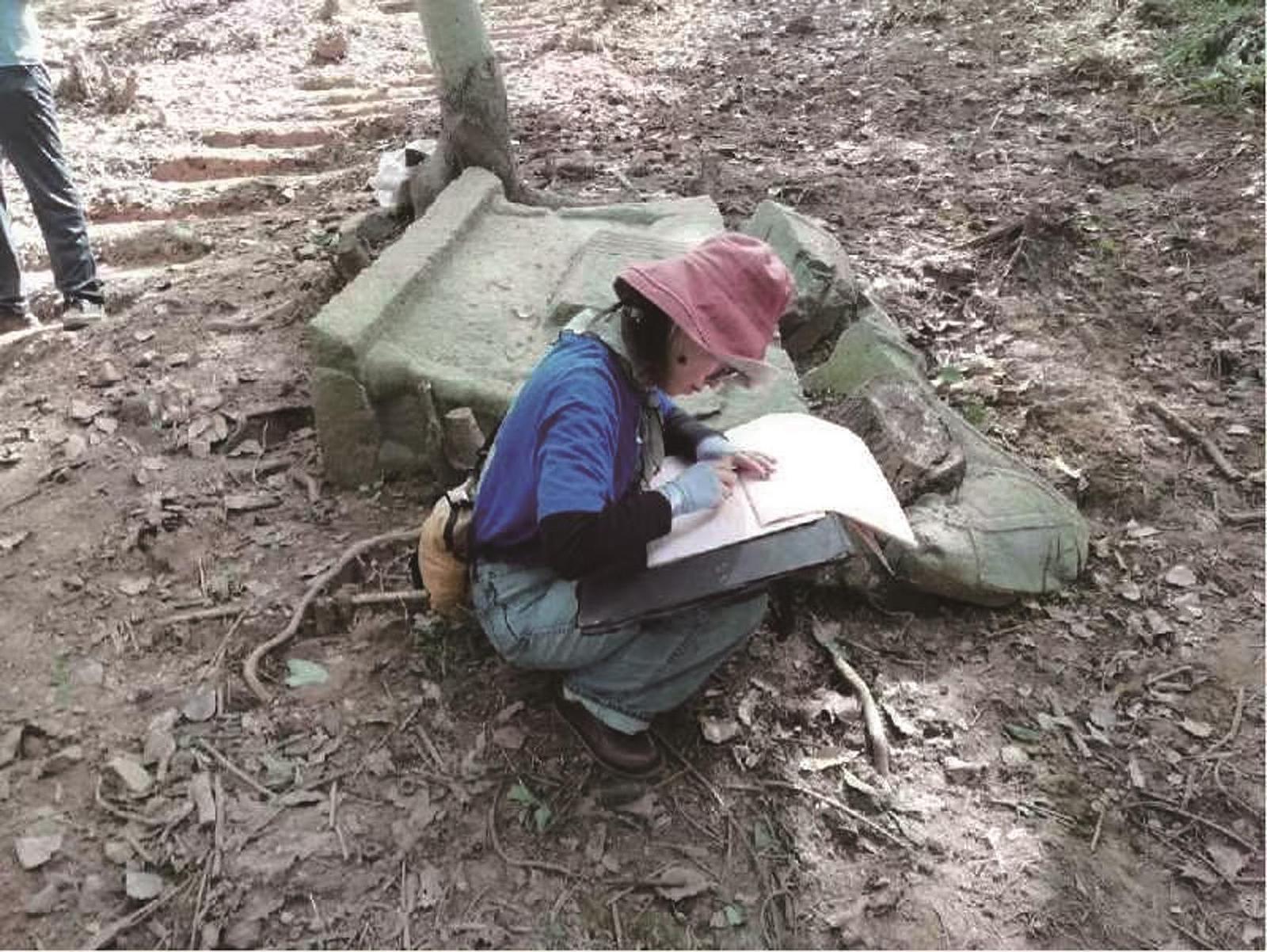

“大学宿舍4个考古专业女生,除了我,其他都转行做了会计和老师。”张雷说,考古对女性确实“不友好”,考古现场大多在荒郊野外,天天风餐露宿,搭个简易房、集装箱就是宿舍,条件极差,也顾不了家庭。

“当然,女考古人也有很多优秀的,曾昭燏为了考古工作终生放弃婚姻;樊锦诗从青春到白发,把大半生献给敦煌考古,被誉为‘敦煌女儿’。”张雷认为,女性考古人也有优势,比如更有耐心、踏实、细致。

除了艰辛,还有心理上的煎熬。遗址考古挖掘时,常常会挖到一堆陶土碎片,“我们先把颜色、质地相同的分到一类,然后按照形状进行拼接,顺利的话能拼成一件完整的陶器。就跟大家玩拼图游戏一样,就是考古的拼图,有的可能一辈子也拼不成”。

那如果一辈子拼不出,考古工作怎么评定绩效呢?面对现代快报记者的提问,张雷思考了下,很坦然地说:“确实不知道结果啊。这些年随着考古热,很多不为人知的考古科研人员被大众所知道,其实绝大部分考古人就是默默付出了一辈子,守住初心,耐住寂寞。”

“当然,过程中也有快乐。”张雷表示,去年宜兴周铁镇太湖西北岸发现良渚文化时期滨水湖岸遗址,考古发掘中就发现了一件疑似代表权力的虎纹刻符石钺,两面均有虎、卷云和飞鸟纹,线条较为流畅,可见当时刻画工具、工艺均达到了很高水平,这让考古工作者十分兴奋。

考古从业有了更多方向

霍强今年55岁,是镇江市文物保护和考古研究所最资深的研究员,曾经参与过铁瓮城、京口闸、大运河沿岸遗址等重要遗址的发掘。他说,考古不是简单挖土,怎么挖、挖多深,都得靠长期实践才能掌握。

这30多年,经历了从考古专业3年招不到一个学生,到现在一批大学争相新开考古专业,霍强认为,在新时代考古工作的要求之下,考古正从以挖掘和初步研究为主转变为集跨学科研究、宣传教育、讲好文物故事于一体的“大考古”。

“以前考古主要是土壤和人骨的初步研究,现在的考古还会积极寻求跨学科研究,比如遗址土壤样本的残留物分析、水文研究、植物考古、提取人骨DNA等,科研端的考古工作者一下子就增加了很多,群策群力,尽可能去探索、发现历史。”

这几年,宁娜在所里的岗位和职责,也逐渐增加了宣教内容。“这些是我们镇江近年来考古的重要成果,在句容空青山我们发现了曾布墓,曾布是‘唐宋八大家’之一曾巩的胞弟,曾担任过北宋丞相,墓葬等级规格相当豪华。”考古展现场,她带着观众,一一介绍。

“近几年越来越多的年轻人热衷打卡博物馆,让考古火了一把。同时,我们也在推进‘何以镇江’系列公众考古研学活动,通过考古成果展和研学活动进社区、学校等,让镇江本地考古工作成果能在潜移默化中深入人心。”

而工作四年的张雷也开始了考古人的跨界转型——担任策展人。之前,她曾成功参与策划“江河辉映——中原与江南青铜时代考古文物展”和“尘埃里的仰望——无锡文明探源考古文物展”,社会反响强烈。

张雷最近有了新任务,策划考古无锡展,用考古视角呈现无锡文明源头和发展脉络。“考古文物以前都存放于库房,不为人知;现在把它们展出并介绍其背后的文化,真正让考古文物实现了价值!”