□思郁

网上流传着很多关于华裔导演李安的段子。流传最广的一个是说他在成名之前,由他的妻子养了六年。每天妻子上班工作后,李安就在家洗衣做饭带孩子,当了六年的家庭煮夫之后,才真正成为一名导演,拍摄了那些在影史上留名的经典影片。

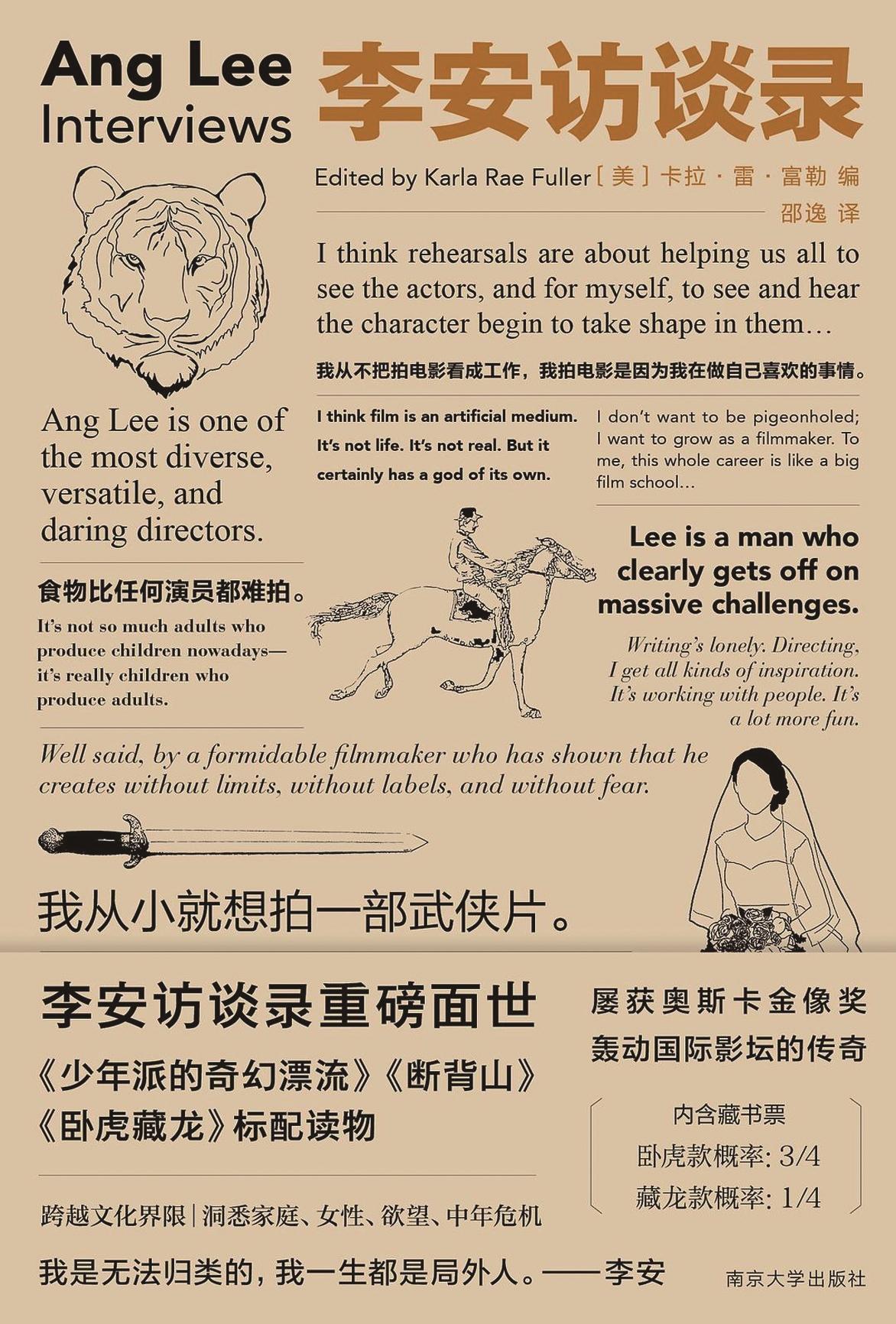

段子毕竟是段子,当不得真。但是李安在年轻时候确实有过一段沉寂的经历,在《李安访谈录》中,有很多的采访,李安都谈到过他当年从纽约大学电影学院毕业之后,无戏可拍的经历。但是他并没有闲着,除了找寻各种工作的机会,同时不断地写作。《喜宴》的剧本就是那个时候创作的,但是当时想要在美国拍摄华语片基本是天方夜谭,根本没有人投资。1990年,儿子李淳出生的时候,李安去医院接儿子,打算先去银行取钱买尿不湿,才发现自己的账户里还剩下二十六美元。他说那是他人生的最低谷的时刻,并不像网上流传的那样惬意潇洒。正好此时有个朋友推荐说,台湾地区有个剧本比赛,身在海外的华人也可以参赛,最高的奖金有一万六千美元。李安被丰厚的奖金打动了,为了比赛,他又写了《推手》的剧本,同时还寄去了《喜宴》。结果自然不用说了,《推手》拿了一等奖,《喜宴》拿了二等奖。

去台湾领奖的时候,他才得知,台湾的制片厂正打算拍摄三部电影,其中一部想请一个新人导演拍摄,李安的出现恰逢其时。他拿到了第一笔投资,四十万美元。这就是后来父亲三部曲中的《推手》(1992),这部影片获得了当年的金马奖提名。李安凭借出色的导演、剪辑和编剧的能力,获得了不小的成功。随后又拍摄了《喜宴》(1993)和《饮食男女》(1994)。其中《喜宴》更是拿到了柏林电影节的金熊奖,一百万的制作成本,实现了三千万的票房,李安获得了国际性的声誉,进入了国际性的赛道之中,引起了很多投资方的注意,请他导演好莱坞的大制作《理智与情感》,从此正式进入好莱坞知名导演的行列。

《李安访谈录》中收录的几篇访谈,最早是1993年因为《喜宴》接受的澳大利亚媒体的专访,最晚的一篇是2012年《少年派的奇幻漂流》接受的访谈。此时正是李安人生的高光时刻,凭借《少年派的奇幻漂流》,他获得了奥斯卡的最佳导演,加上之前《断背山》的获奖,他是全球唯一一个两次获得奥斯卡最佳导演的亚洲人。但是此后他导演的两部影片《比利·林恩的中场战事》(2016)和《双子杀手》(2019),在口碑和票房上都失败了,他近期新作是2026年即将上映的《李小龙》,跟他的儿子李淳合作,不知道这次他又想打造一个什么样的李小龙。

大多数华裔导演在好莱坞之路都不是很顺畅,李安除外。李安好像天生适应一种多元文化的环境,他将其归于自己独特的局外人身份,在访谈中他不厌其烦地陈述:“我不是台湾本省人(父母1949年从大陆迁居台湾),所以某种意义上,在今天的台湾我是外来者。但如果我回大陆,我又是台湾人。现在我住在美国。我在任何地方似乎都是外来者……不同的语言和人物混杂在一起,对我来说这很自然。”

对很多导演来说,走上作者导演之路是很自然的事情,我们只能拍摄自己喜欢的影片,注入自己的独特风格。但是李安除了早年的父亲三部曲,是他自己编剧、导演和剪辑之外,其他影片基本都是改编的剧本,或者被推荐执导某部影片。他似乎并无兴致在自己导演的影片中打上自己的烙印,他更喜欢将自己的导演属性隐入到影片之中,淡化到银幕的背后,所以我们可以看到他的导演生涯中,从来不会被某种类型的影片束缚。他执导过各种类型的影片,喜欢探索各种新鲜的事物。当然,李安并不是技术流的狂人,他的影片大都更加注重人文主义的思考,《卧虎藏龙》也罢,《断背山》也罢,中西方的文化在他的影片中从来不是激烈的冲突,更多是一种辩证的、温和的、富有人情味的对话。

访谈录中,有篇2010年的访谈叫《跨越边界》,这篇访谈的作者格伦·肯尼对李安的观察和总结很有代表性,比如李安身上有种矛盾性,他性格很温和,但是在艺术追求上非常大胆,总是喜欢在各种类型中不断冒险,而且他总是在拍摄完一个类型的影片后,下一部影片一定是不同的类型和风格,他不喜欢在舒适区待太久。他总是认同那些亚文化人群。他拍摄的影片获奖无数,但是看起来商业上很成功的影片也没有丧失基本的人文主义的诉求。

在这篇访谈中,李安说过的一句话让我印象很深,他说电影是一种媒介,它一定有自己的神。我们必须尊重电影之神,在某个时刻,我们会聆听到那个声音,我们都是电影之神的奴隶。喜欢电影的人会很赞同他的说法。

■好书试读

她开始关心战事,比以往更注意细节。她不再试图忽略它。上街的时候,她觉得自己跟其他人一样,脑子里充满了令人激动不安的消息。圣康坦、阿拉斯、蒙迪迪耶、亚眠,然后索姆河那一带也起了战事。之前那儿是不是已经打过一场仗了?她在桌上放了一张战事地图,有摊开的杂志那么大。她顺着不同颜色的线看到德国人挺进马恩,美国人在蒂耶里堡发起第一次进攻。她注视着一些发黄的艺术照片:空袭中扬蹄而立的一匹战马,在东非喝椰汁的几个士兵,一队表情阴郁的德国囚犯,他们的脑袋或四肢上扎着绷带。现在她能明白大家的感受了——持续不断的恐惧和担忧,伴着上瘾似的刺激。从此刻的生活抬头仰望,你能感觉到世界正在墙外裂开。

——《公开的秘密》 [加拿大]艾丽丝·门罗 北京十月文艺出版社

尽管当今高科技摄像能够美化一个城市的容颜,让人在赏心悦目中获得心灵的升华,比如,当我看到一个名字叫舒小简的摄影师拍摄的南京美景,尤其是美轮美奂的夜景时,感到无比震撼,这就是我们无时不刻走过的街景吗?是我们身在此山不识庐山真面目所致,还是历史原本就是没有色彩的原因,审美疲劳让我们成为这个城市的“局外人”,抑或“生活在别处”才是人性的理想?于是我在发南京美景图时加了这样的按语:光影美化了现实,装饰了历史。当你每一天不经意走过这一路风景时,美与你的距离有多远呢?绚丽的色彩只有在黑白的底片的对比中才有历史的诗意。

我只希望从不同时代的眼睛折射中翻拍出历史细节的碎片,尽量用白描的手法,而非文学修饰的手法,去冲洗出我所看到的那时南京生活风景和市井风俗风情的底片。

——《消逝的风景》 丁帆 江苏凤凰文艺出版社