□王振羽

科学家、地质学家李四光的名字一度之所以近乎家喻户晓、妇孺皆知,是因为在二十世纪七十年代末期,有徐迟《地质之光》的报告文学,有孙道临主演的电影《李四光》,还有广东人民出版社出版的连环画或者被称作“小人书”,还因为李四光的事迹被编入课本,更因为当时全国科技大会的召开,被称作“科技的春天”的来临,弘扬科学精神,讴歌科学家精神,成为一大主旋律,广为宣传,李四光、钱学森、钱三强,还有陈景润、蔡希陶,众多科学家的名字如众星闪耀,炫人耳目。实际上,在此之前,因为在大庆发现石油,中国终于摆脱了“贫油论”的帽子,李四光的名字就已传遍中华大地,令人扬眉吐气。

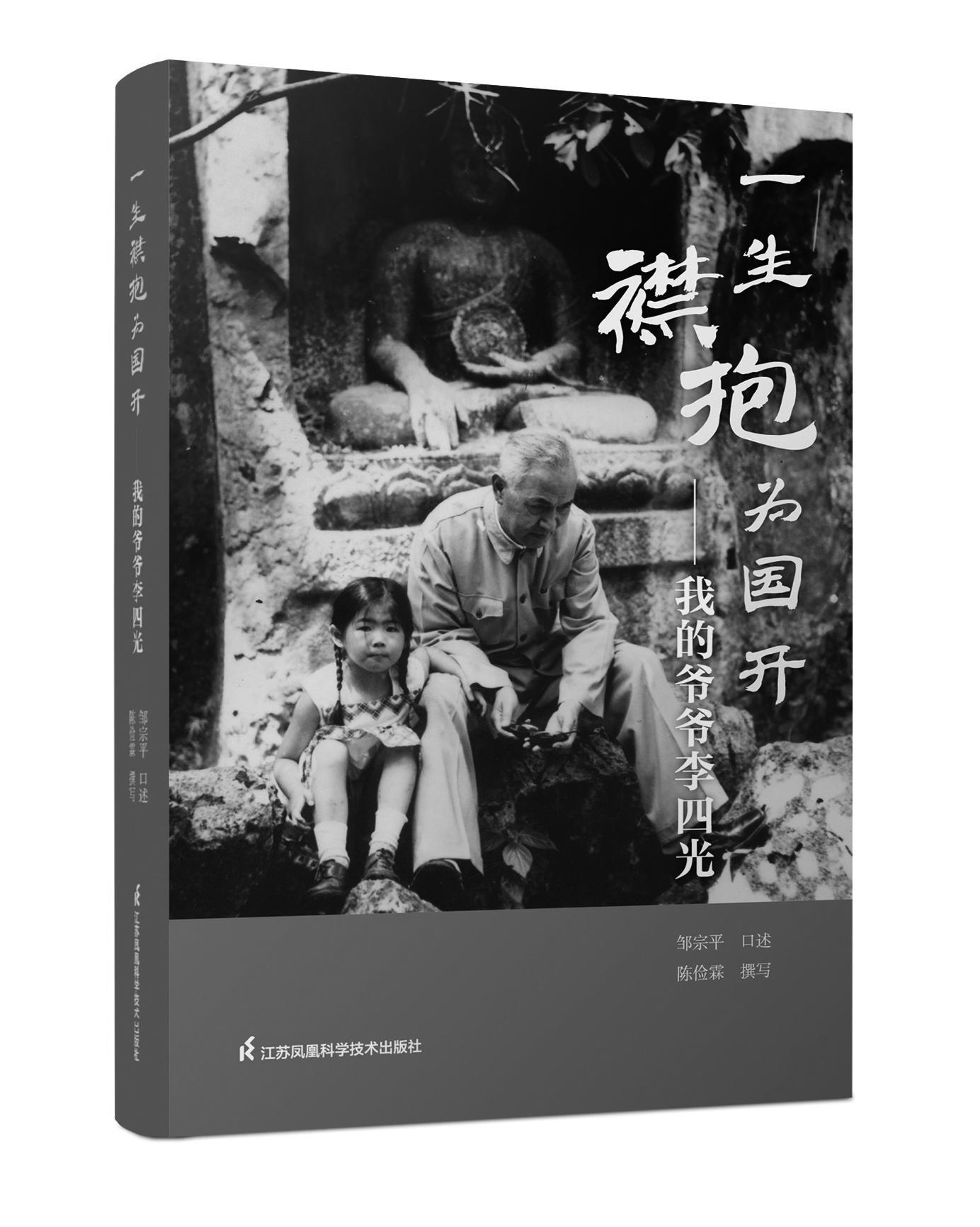

但,李四光究竟是如何成为李四光的?他的成长道路之上都遇到了什么人?他为何从学造船转而去学地质找矿?他在1949年之前都经历了什么?他在1949年已经年逾花甲为何还能作出如此巨大的贡献?他的家庭生活是怎样的?李四光的唯一外孙女邹承鲁李林夫妇的独女邹宗平在年逾七旬之时细说李四光的人生传奇科学贡献家事点滴,客观平实,娓娓道来,细节多多,彰显出一代科学巨匠的夺人风采,凸显了老一代科学大家炽热的爱国情感,激发启迪当下的中华儿女仰慕前贤踔厉风发砥砺前行。

邹宗平女士是李四光先生独女的独女,她仅仅六个月就开始在外公外婆身边生活,朝夕相处,耳濡目染,还有此后她父母也都耕耘在科研一线,也都是院士的独特家庭,她的接触、观察、讲述,就不同于一般意义上的采访,不同于局外人的判断取舍,更给人以亲历亲闻亲见的权威性与可信度。邹宗平详细叙述了李四光归国之后在最后二十多年与毛泽东、周恩来等老一辈国家领导人的交往,他老当益壮投身于祖国的需要跋涉在科学的前沿,为找油殚精竭虑不遗余力,为找铀焚膏继晷废寝忘食,为地震预报倾心投入只争朝夕。1959年,共和国十周年大庆之前,大庆油田喷薄而出,震动世界,毛泽东同志高兴地说,地质部与石油部都有很大的功劳!毛泽东还特意邀请李四光等到中南海怀仁堂去看豫剧《朝阳沟》。而李四光这些成就、荣誉、地位的取得,与他的科学求索精神,与他的扎实的令人瞩目的学术成就密不可分,他的一系列专著、他的一系列独创性的科学见解,奠定了一代科学大家的坚实地位。

邹宗平在展示李四光作为一代宗师的自我科学求真探索的同时,也充分揭示了李四光作为新中国地质事业的奠基者与组织者的领导与管理贡献,他所带领的团队,他所领导的部门,围绕国家大局与国计民生,围绕国家利益与政权稳固,孜孜以求,毫不松懈,真是苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。1971年,年逾八旬的李四光溘然长逝,日理万机的周恩来总理匆匆赶来,以李四光女儿李林写给他的一封信权作悼词,这样的情节,因其真实而感人肺腑,也因其独特而让人感慨万千。

邹宗平在充分展示李四光作为一代巨匠在科学研究与探索之路上的巨大成就与骄人成绩的时候,并没有用华丽的辞藻,更无虚饰的铺排,有一说一,讲述事实,如书中谈到第四季冰川说的争论,也客观陈述他人观点,即使说到围绕大庆油田发现的争论,与有些不实之词的对簿公堂,一些解说词中的张冠李戴乱点鸳鸯说是什么博士说李四光是翁文耗的学生也是客观陈述,摆事实讲道理,并没有情绪化的言辞,并没有得理不饶人的居高临下颐指气使,更无愤懑之余的失态过激,也是一种应有的令人肃然起敬的别样的从容与优雅,殊为难得,令人钦服。

邹宗平的口述有近30万字五十个章节,她在讲述李四光在新中国二十余年的筚路蓝缕达到事业巅峰的同时,也详细谈到了李四光从湖北黄冈这一荆楚大地走出来的蒙古族少年的成长经历艰辛备尝,也有他抓住机遇孜孜探求的锲而不舍卓绝努力。李四光在报考张之洞创办的新式高等师范学堂的时候填写表格误把年龄写在姓名一栏,将错就错,从此之后以李四光之名命名的星辰闪耀在星空,而李仲揆这一名字则少有提及,李四光曾经是同盟会湖北支部的负责人,曾经为病逝在北京的孙中山抬棺,曾经代理过两个月的中央大学校长,曾经谱过小提琴曲《行路难》,曾经分别在日本与英国各自留学有近七年之久,而作者的母亲李林也曾经在英国获得博士学位,而她并不仅仅是共和国为数不多的院士夫妇之一。诸如此类,不胜枚举,令人一窥丰富多彩的立体丰满的李四光、让人可亲可近的李四光。

邹宗平在讲述李四光的同时,也说到了自己的外婆许淑彬,说到了自己的奶奶胡葵、自己的父亲邹承鲁院士,当然也提到了曾与李四光有密切交往的王世杰、陈源凌叔华夫妇,还有与李四光有过笔墨官司的鲁迅先生,与李四光是科学同行是朋友也有分歧争论的丁文江先生,等等,等等,让人想起老一代学人的披荆斩棘艰苦卓绝,令人动容。

大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。邹宗平口述、陈俭霖撰写的《一生襟抱为国开——我的爷爷李四光》,以独特的视角全面展示伟大科学家李四光的一生求索多种侧面,令人不忍释卷,堪称书写科学家传记之中的上乘之作。