1924年秋,林徽因、梁思成与陈植三人一同抵达美国费城宾夕法尼亚大学,梁思成、陈植都顺利地注册入学,成为宾大建筑系的学生。而林徽因被告知该校建筑系“不收女生”,理由是“建筑系学生经常要整夜画图,女生无人陪伴无法适应”。因此,林徽因只好转而去注册该院的美术系,成了美术系的一名学生。最初是林徽因热心要选择建筑专业,并促使梁思成下定同样的决心,结果她却被拒之于门外,这样的处境不能不让她感到尴尬。过去,我们家里人一直认为,林徽因是满怀希望,直到抵达宾大时方知“建筑系不收女生”,同时受到意外打击。后来,我们从宾大了解相关细节,才知道情况并非如此。林徽因在前往宾大注册之前就已经明确知晓“建筑系不收女生”。她曾先后通过中国妇女留学委员会和美国大使馆给宾大写信,提出希望进入建筑系的要求,然而她两次得到的都是否定的答复。她是有备而来,换句话说也就是要“硬闯”的!我们了解到,当时在美国也有其他学校可以接受女生注册学习建筑学。然而,当年的林徽因有着一种“非宾大不可”的倔强。在宾大设计学院院长弗里茨·施泰纳(Fritz Steiner)与部分教师来京座谈中,我们也试图去理解当年林徽因如此执着的动因。首先,我们相信林徽因这份执着源自她追逐自己梦想的信念。少女时代,她便认定了建筑师这一未来职业。她爱那伟大时代的建筑作品,爱那蕴含其中的人文历史的厚重,她遵从自己的本心—— 富有浪漫诗意也不乏科学理性。她的人生选择不仅是个人爱好,更是可以让自己奋斗终生的事业。这位外表看似纤弱的女性,内中有着刚强不屈的执着和坚定。她不肯轻易屈服于现实,放弃自己的挚爱和梦想。她渴望进入宾大的建筑系—— 当时世界上最优秀的建筑系。她要竭尽全力。我感佩林徽因的勇敢,她孤身闯入建筑学这个本属于男人的世界。在那个旧的时代,她称得上是一位颇具探索精神的新时代女性。在宾大,她只是未能如愿成为建筑系的正式学生,但这丝毫不影响她对理想的追寻。当时中国尚未有建筑学科,建筑是匠作手艺,官学儒生不屑与之为伍,与女子更是不沾边。这位年轻姑娘所面临的绝不仅仅是能否进入课堂的问题,她将面临一生的挑战—— 她要为祖国带回一门新学科,成为新一代的女建筑师,更多的挑战会接踵而来…… 如果此时林徽因选择放弃,她的人生之路也将彻底改写。在交谈中,我们和宾大的教师们都觉得,林徽因当年的“抗争”还是颇有技巧—— 由艺术专业入校,走“曲线救国”之路,绕着圈子再返回建筑系“选修建筑学”。说她是“选修”,其实林徽因的选修几乎包揽了所有的建筑课程(除了男体写生和入工地现场等课程不被允许外)。学院评估机构认定她“成绩甚至优于同班优秀的男生”。2007年,为了拍摄纪录片《梁思成林徽因》,我曾同央视编导胡劲草来到宾夕法尼亚大学,找到了林徽因、梁思成当年入学注册的档案。捧起林徽因泛黄的成绩单,我只觉得一股暖流涌动,手中的文献似乎带着前辈的温度。看到林徽因的成绩单上记录着不少“D”,我不觉微微皱起了眉头。档案管理员见状笑着解释道:“别紧张!‘D’代表着Distinction(杰出),也就是最好的成绩!”

在宾大查阅林徽因资料和档案时,我万分感慨——她学习了全部建筑课程,却不为得到建筑学位;日后归国,她没有建筑学位,却又做了一辈子的建筑研究工作。想来总觉得有些不可思议!这或许可称为——真正为志趣与热爱,为得到知识而学。即使今天,又有几个人愿意耗费如此大的心血,千辛万苦地去“得不到学位”的大学学习,下这么大的功夫……

学校当时拒绝林入校的理由之一是“建筑系学生经常要整夜画图,女生无人陪伴无法适应”。而在林徽因,其实她打破了这个禁忌。从第一年入学开始,她就与梁思成等男生们一同上课,整天和建筑系同学们一起画图,没有任何“不适应”。她还经常和梁思成为建筑绘图“争吵”。当时建筑系的一位年轻教师说:“包括林徽因在内的一批中国学生建筑图作业都做得棒极了。”更令人感到“不可思议”的是,宾大档案显示—— 从1926年至1927年,在宾大求学的最后一年,林徽因这位非建筑系学生竟然受聘为“建筑系助教和建筑设计的业余指导教师”。

想来,打破禁忌的不只是林徽因自己,也有学校。学校虽然貌似关上了林徽因进入建筑系的大门,却为她开启了选修建筑学的窗户,给了她和正规学生一起听课画图的学习机会,并将她所学的科目成绩一一正式记录在案。看着这些本有些让人发蒙的文件,我逐渐理解,对于一位真正渴望学习的学生,学校是能够感知到的,也积极给予他们实质的鼓励和认可……

2018年,在林徽因去世六十三年之后,美国《纽约时报》补发了一则关于林徽因的讣闻。讣闻主要介绍了林徽因对中国建筑事业的贡献,并指出,之所以补发讣闻是为了“弥补当年因性别歧视造成的遗憾”。自1851年该报创刊以来,讣告的部分一直被白人男性垄断。2018年,《纽约时报》为了弥补曾经忽视那些伟大女性的遗憾,开启了名为“遗漏”的栏目。林徽因的工作和成就以这种方式得到了首肯。2022年,宾夕法尼亚大学魏茨曼设计学院(University of Pennsylvania Weitzman School of Design)告知我们家人,他们要为林徽因追授建筑学位证书。初闻此事,我的母亲梁再冰倍感惊异。学校为了林徽因这样一位百年前的毕业生,要去重新评估认定她选修的建筑系课程和成绩,一切按照严格程序,得到了所有教师团队和评审机构的一致通过和支持。弗里茨·施泰纳院长告知我们家人,他们做成了这样一件“以前不曾做过的事情”!我们惊异之余,也倍感欣慰。林徽因去世后能够得到母校这种承认,特别是在她入校一百周年之际,也是在她诞辰一百二十周年之时,母校为她圆了她未了的心愿,是认可,也是荣誉。如果林徽因还在,她的笑容该会多么灿烂。1926年,林徽因在宾大的求学生涯接近尾声,这是她最紧张、最有成果的一年,也是她最为沉重艰辛的一年。1925年12月24日,林长民在奉系军阀的一场混战中不幸遇难。据徐志摩回忆,事变发生时,家人都牵挂着林长民的安危。当时徐志摩正在雪池林寓。“忽然间一阵天翻似的闹声从外院陡起,一群孩子拥着一位手拿电纸的大声的欢呼着,冲锋似的陷进了上房。果然是大胜利,该得庆祝的:‘爹爹没有事!’‘爹爹好好的!’”(徐志摩:《伤双栝老人》)国内亲友急忙给远在美国的林徽因发去电报告知平安。1925年12月31日新年的前夜,林徽因在宾大收到了一则来自北京“最好”的消息,电文上清晰地写着:“Father Saved(父亲平安)。”

可惜,“平安”的消息只是误传,紧随其后的是林长民死讯的确证。同行者从战场侥幸生还,告知林长民的遗骸已被焚烧,无从运回!1925年12月28日,梁启超致信梁思成,讲述了林长民遇难的经过:“事情出在24日晚上,郭军(郭松龄部)覆没后,林叔(林长民)和三个人逃难,有两个逃脱了,跑到新民屯日使领馆,林叔和另一个人中流弹而亡……”噩耗传到美国已是1926年初,所有的希望都破灭了!林徽因悲痛欲绝,她无法接受这样突然降临的残酷现实。毕竟,父亲纸上的墨迹犹新,父亲慈容仍在眼前……

内容简介

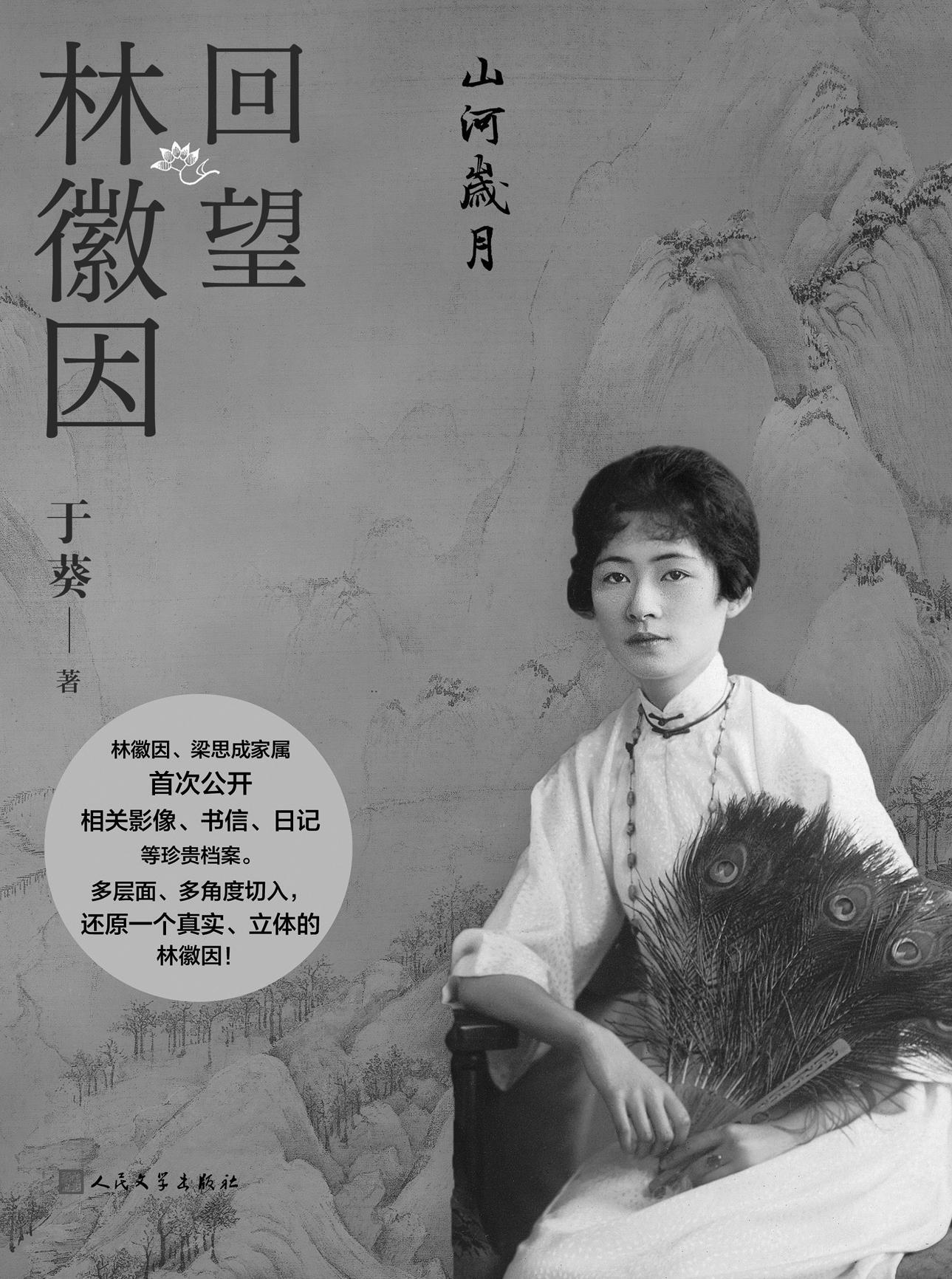

是一部非常珍贵的林徽因传记,它体量很大,收录有此前从未公开过的大量林徽因档案,呈现了此前从未发表的林徽因照片,更从多个视角、多个层面切入,真实、客观、立体地再现了林徽因的卓绝风采。这是它最大的特点,也是许多同类图书所不可比拟的。

作者简介

于葵

梁思成、林徽因外孙女,梁再冰之女,梁再冰《梁思成与林徽因——我的父亲母亲》执笔者。多年从事梁思成、林徽因文献的整理、研究工作,参与策划多个梁思成、林徽因相关大型纪录片及展览。