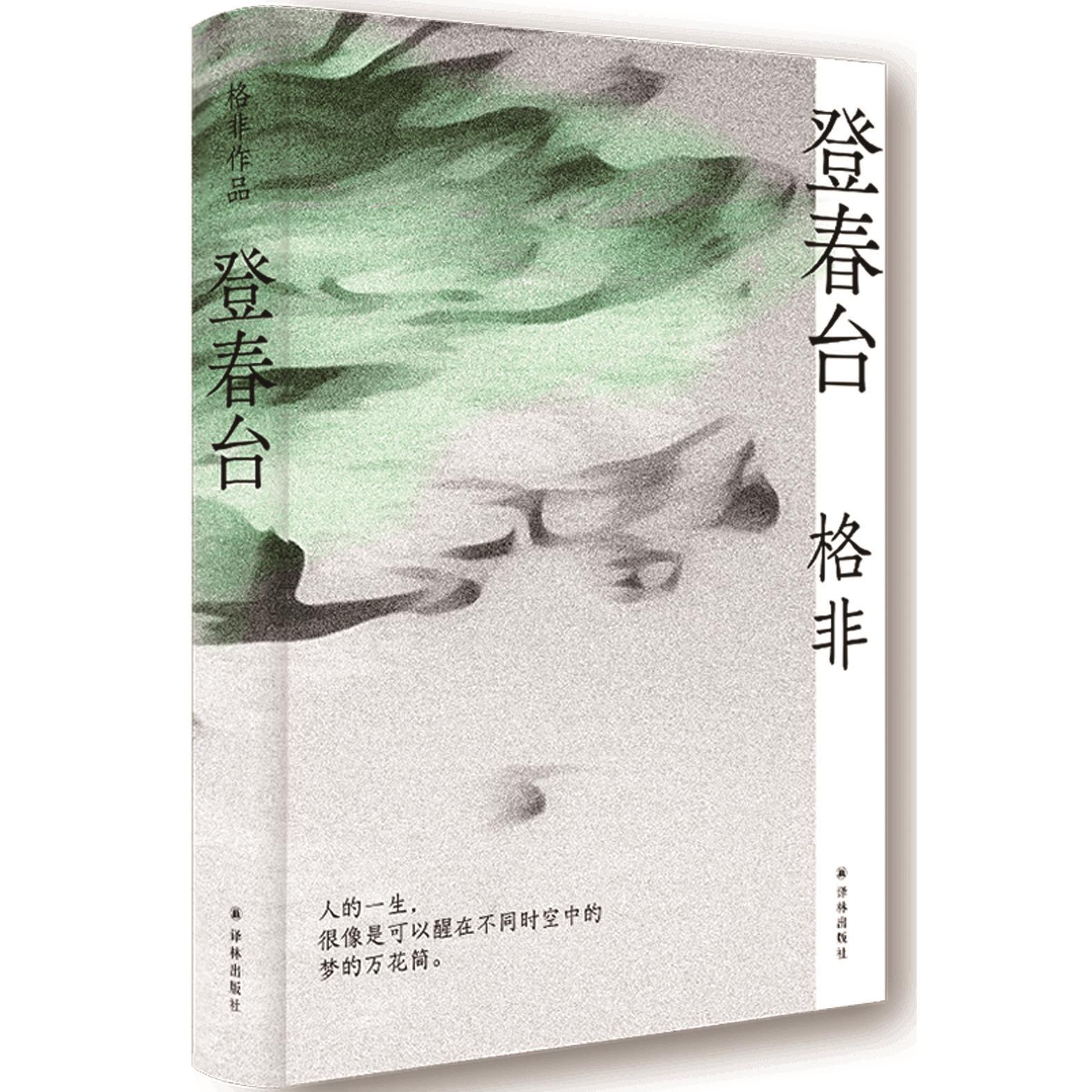

2024年,格非60岁,写下可能是他生命中最重要的一部作品《登春台》。

小说聚焦1980年代至今四十余年里四个人的命运流转,沈辛夷、陈克明、窦宝庆、周振遐,分别从苏浙皖交界的笤溪村、北京的小羊坊村、甘肃云峰镇、天津城来到北京春台路67号,他们供职于同一家物联网公司,又在若即若离中,展演着自己的故事。

格非表示,《登春台》的创作源起于自己对“关联性”的思考。16岁之前,格非一直生活在长江边的偏僻乡村,村里人很少,没有公路,也不通电,逢年过节才有一些外地的亲戚回来,“和外部世界没有任何关联性”。1981年第一次出远门就是去上海读大学,只有十多年乡村生活经验的格非,想到突然要面对上海这样的现代化大城市,恐惧就像疾风般迎面而来。那时上海还不是“魔都”,节奏缓慢,人也很悠闲,可格非还是觉得在城市生活得不舒适,毕业留校当了老师之后,经常成年地在外游历。“教师太多了,华师大中文系的老师至少有120个,很多课轮不到你上,基本上处于放羊的状态,大部分时间你一个人在外面找一些地方待着,关联性也很缺乏。”1990年,格非曾去西藏待了三个月,后来写出被誉为“格非最好的短篇”的《相遇》。2000年,格非来到北京,整个社会开始进入超繁忙、高节奏的时代,科技、交通、信息技术不断发展,仿佛把所有人全部联系在一起。这种急剧增加的关联性,让所有人感觉到眩晕或不适。

格非在距老家丹徒一小时车程的宜南山区有一处住所,每年会在那住几个月,静心写作,也不时回家看望母亲。《登春台》的大部分文字都是在那完成的。那里四周都是山,十分幽静。小镇有食堂,无需操心做饭,非常方便。格非每天从上午九点写到下午三四点,然后跟朋友相约一起喝点小酒或去散步。“你完全一个人也不行,写作的那种紧张,你有时没有办法排解。”小镇外面就是油车水库,现在叫阳羡湖,到了春天,湖边的菖蒲长起来了,青草开始发力的时候,每天景色都有很大的变化。每年三四月份,他是一定会到宜兴去的,那个季节的江南,真是太美了。

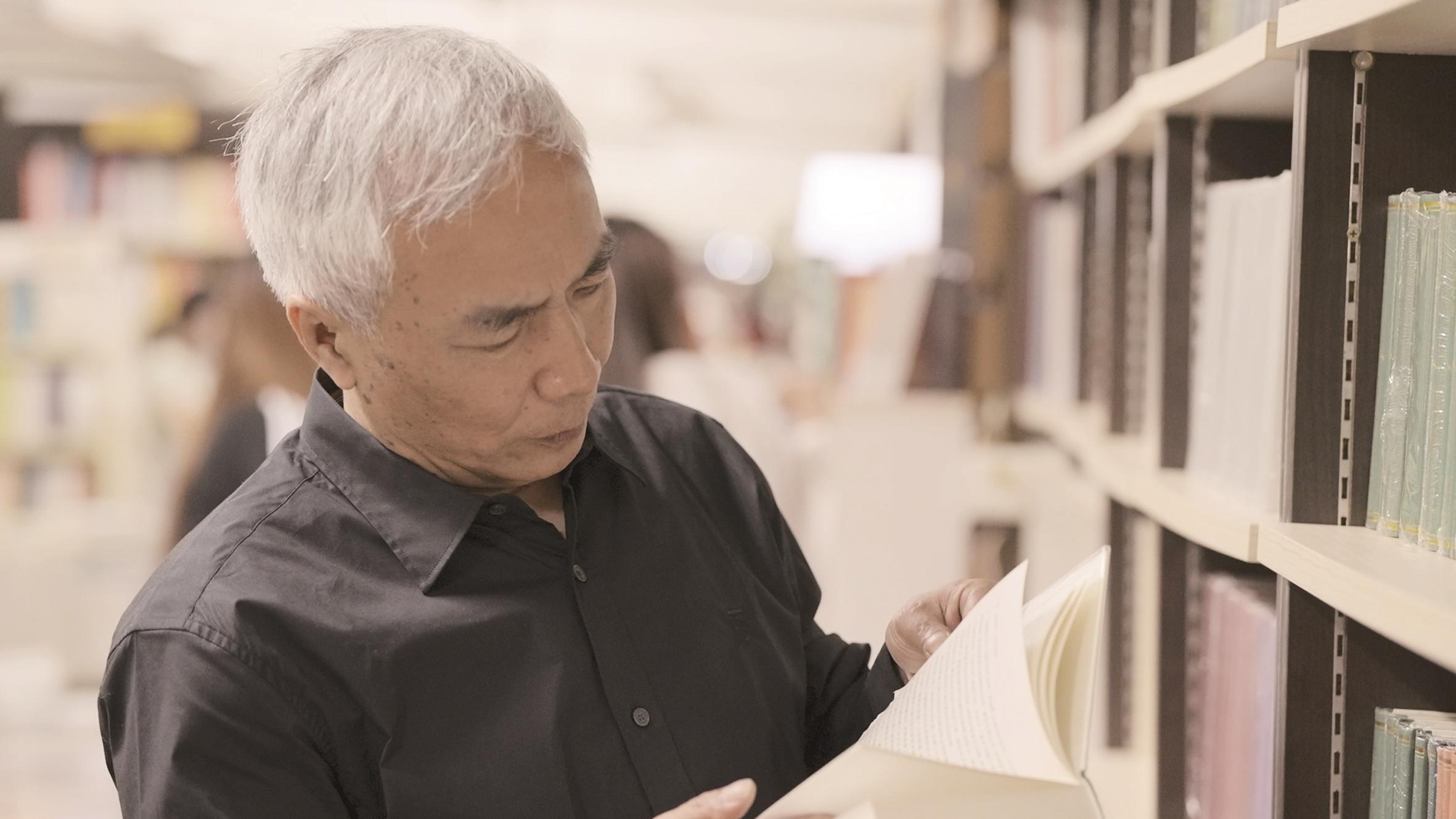

本期凤凰作者面对面,《登春台》责编、凤凰传媒副总经理袁楠对话作家、清华大学教授格非。二人从《登春台》的创作缘起谈到“被技术包裹的日常”,从“生活中不可抵抗的欲望”谈到“这个时代最需要的勇气”。

现代快报/现代+记者 陈曦

技术将所有人连接在一起,人却越来越孤独

读品:“关联性”是小说的一个核心概念。技术发展将所有人连接在一起,但并不意味着人与人之间更加亲密了,相反,疏离感、孤独感却越来越强。是什么触发了你对这个概念的兴趣?

格非:每个人对关联性的感知是不一样的。如果是一个寂寞的人、不被关注的人,往往会有获得存在感的冲动,那么他就会选择露面,让别人看见。但时时刻刻都让别人看见也会很麻烦。我最近写了一篇文章,里面提到一种现象。很多朋友看了,都很有同感。

我们清华小区的对面有一个小公园,我在公园里散步的时候经常碰到熟人,碰到熟人没关系,打个招呼、说两句话,然后就告别了。但问题是,那个步道是圆形的,你很快第二次就会碰到,这就很麻烦,第二次碰到的时候你打不打招呼?你打招呼说什么?生活中像这样重复相遇的事情很多。两个人相遇,说了很多的话,很亲热,可是过一会儿又遇到,这时就会出现冷场。你话都说完了,你把最好的状态、表情都调动出来了,把这个事情应付完了,可是这个人又出现在你眼前,这个时候你再表现得很热情,对方也会觉得你虚假。

社会性日益增强让我们苦不堪言,非常疲倦。欧洲很多年轻人现在开始使用“老年手机”,只有打电话和拍照的功能,这样他就给自己设置了一个安全的场域,把自己和他人区隔开了。所以,最重要的是能够保持社会性和独处的平衡,如果每天能有两个小时一个人待着,我觉得就很好。

读品:作为物联网公司董事长,周振遐非常清楚技术是如何实现对人的无处不在的控制的。他说,如今的世界,“好”就是“坏”,“越好”也就意味着“越坏”。你是如何看待信息包裹了我们日常生活的这种状况?

格非:艾略特说:荣誉和安宁不能共处一室。当你是一个有知名度的人,一个获得过很多的荣誉的人,现代技术对你的压制是无所不在的。比如说上课的时候,批评某个作家写得不好本来是很正常的事,但是如果有人把它放到网上去,就会成为一个事件。这么一来,你在课堂上几乎不能批评任何一个人。现代技术越发展,对日常生活构成的压制越厉害,那么这种东西我觉得越好就是越坏,它好到什么程度就是坏到什么程度。

读品:面对无处不在的喧嚣和紧密联系,小说用不少笔墨写周振遐在花园里的独处和他的阅读。人类最终是要从阅读和自然中寻求最后的庇护吗?

格非:我不认为读书越多越好。陈平原讲过一句话,我觉得很对。你要读好书,首先要学会不读什么书。我们的潜能不是要做什么事情的能力,而是决定不做什么事情的能力。你只有不做什么,才可能做什么,你什么事都做肯定不行的。别人做什么你就模仿着去做,你这一生就完了。

人在大自然当中会获得智慧。古人看天象,观察是不是要下雨、刮风、打雷,慢慢地形成了跟天地沟通的能力。这样的能力今天的人已不再具有,因为自然退化成了景观,我们对于神秘天地的感知能力也退化了。今天所谓的自然就是一些风景名胜,我们清华小区外面那条马路通向圆明园的东门,一到节假日就全是车、全是人。所以我觉得不一定非得去什么地方旅游,把自己累得不行。一些小的空间、小的街角,一些林中空地就很好。

人工智能理解不了超越时代的“大天才”

读品:小说开头是一段关于生死的议论。在过去,死亡是一个漫长的过程。但在今天,一条讣告发出后,第二天就被各种讯息覆盖了,死亡变得无足轻重。生命如此虚无,你是不是也常常思考,生命和写作的意义在哪里?

格非:在我的记忆当中,死亡在乡村是一个重大事件,不管什么人的死,这里面没有贵贱之分。邻村有人触电死了,你一出门就看见村子周围全是人,人有近处、有中景、有远处,他们都在从各个村庄开始奔向死人的村庄。我们也是这样,赶快走出家门,村里人都走空了,排着队进入死人的村庄,大家都去看。这个人的遗体躺在水塘边上,上面盖着一张草席,医生还没有赶到,大家还不知道怎么处理,死者的家人在痛哭,在地上打滚……人们都在围观,它象征着某种大事的发生。

死亡这件事在今天变得无足轻重。有很多大名人的讣告发出来一两天,很快就被各种信息淹没了,非常潦草,对人非常不尊重,可是不这样又能怎么样,第二天还会有人死,还会不断有新的讣文发出来。对死亡的态度,反映出的是我们对生命的态度;对生命的态度,衍生出我们对生存的态度。我们生存到底是为什么?非常多的东西可以透过死亡来加以考察。

读品:现在出现了一些新的情况,可以通过死者生前的音视频资料“复活”这个人,这个人以数字人的形式生存下去,这也引发了很多争论。

格非:文学艺术的发展速度已经远远落后于技术发展的速度。技术把我们抛开,径自往前了,我们都是被技术甩在后面的人。包括现在讨论得很热火的问题,人工智能能不能代替文学创作、艺术创作,这个问题我根本不需要思考一秒钟——这是完全不可能的。

人工智能可以复制小说的场景、人物、行动,动词、名词、形容词、词组,比喻、隐喻、换喻……这都没有问题,最核心的问题是语言本身是不可抗的。而且语言随着人类心智的变化,会不断地发生变化。我们在写作的时候,最重要的不是你写出来的东西,是你没有写出来、但是语言暗示出来的那个东西,也就是“空缺”,它虽然不存在,但是非常珍贵的美是通过这种空缺呈现出来的。所以基本上我觉得这是一个伪问题。机器人会写小说,跟我要写小说并没有任何关联,我也不想写得比机器人更好。

人工智能可以囊括所有已有的语言,把已有的作品作为参照去写小说。但像卡夫卡这样一些超越时代的大天才,他的很多意识还没有来得及渗透到大众的意识当中,那么他的语言会呈现出完全不可理解的变化。卡夫卡那个时代就有人工智能的话,这个人工智能是完全不可理解卡夫卡为什么要这么想问题的。

把自己担负起来,是这个时代最重要的勇气

读品:大家都知道你的物质需求很低,一件西装穿了二十多年,你这个包也背了很多年。那么生活中有没有一些让你觉得无论如何也抵御不了的欲望?

格非:如果说我在哪些方面有比较苛刻的欲望的话,恐怕就是对生活中的这种美,我是克制不住。比如说三四月份我一定会到宜兴去,那个时候的江南真是太漂亮了。阅读也一样,我有时候会重复阅读我读过的东西,重新去领略美。唱片也一定是反复听。不管是生活中的美,自然当中的美,还是艺术当中的美,它会带给我们那种喜悦的瞬间,欧阳江河喜欢用一个词叫“灵魂出窍”,我用的一个词是弗洛伊德经常说的“迷醉”。

人与人之间打交道也有美,不是美貌,不是性感,不是衣饰华美,而是说人情本身就是美的。最近我们楼上邻居搬家了,他是物理系的,知道我跟我爱人喝茶,走之前送我们一套景德镇定制的瓷器,用包包好写了一个纸条说“要搬家了,跟你告别”。我觉得我不会忘记这个场景,它是人与人之间的一种情谊的表达,很温暖,也让人难忘,它对我们的生命本身是一个很好的鼓励。

读品:您在经历了这么多年的历练以后,已经到达了一个相对自由、摆脱固化的状态。面对他人和时代的裹挟,今天年轻人该如何面对各种各样的“固化”,去抵抗身份的焦虑、生活的具体的焦虑,去过一种“真正的生活”?

格非:《登春台》里面,周振遐给窦宝庆带去几句话,“在面临人生中最坏的状况和运气时,仍然有必要做出积极的选择。”我觉得痛苦也好,悲伤也好,我们只要把它承受住,就会变得更强大。很多年轻人不爱听这种话,但是总的来说,我觉得你要有能力承受,你必须调动你自己的勇气。

我也是这么过来的。我在三十岁左右的时候,也发生过人生的至暗的时刻。我有一次去文科大楼上课的途中突然头晕,当时其实是有很大的忧郁症症状。我在过桥的时候犹豫了——是过桥去文科大楼给学生上课,还是不过桥往右走,沿着河边走到学校医院,去开点治疗失眠和忧郁症的药。但开药就会躺着,让不良情绪延续。我在桥头停了一会儿,心想这么一点小事,我连课都上不成了吗?我想我要试一试,就算讲不下来,学生也会原谅的。我没有去医院,而是走过桥,走进了文科大楼,虽然那堂课上得很困难,老是忘掉事情,可是满头大汗地把课讲完了,我心里一阵轻松,我觉得恐惧被我战胜了,我觉得我将来每天都可以上课,上课对我来说不是问题。我们自身的力量远比我们想象的要强大得多,顶一顶也就过去了。把自己担负起来,我觉得是这个时代最重要的勇气。