□华明玥

婚恋专家在最近十年的调查结论是,25岁到35岁的年轻人生了孩子,有高达85%的人要假手祖辈帮忙,而外婆带娃的比例,在大中城市又高于奶奶。无论外婆年轻时是家庭主妇还是各领域的专家,因为心疼女儿而放弃自己退休后的悠闲生活,而成为“全职外婆”的人不在少数。报刊散文界鼎鼎有名的莫小米老师也不例外,2015年,她的女儿章依萍放弃在全世界玩潜水的计划,生了女儿,从这一天起,莫老师开始成为全职外婆。

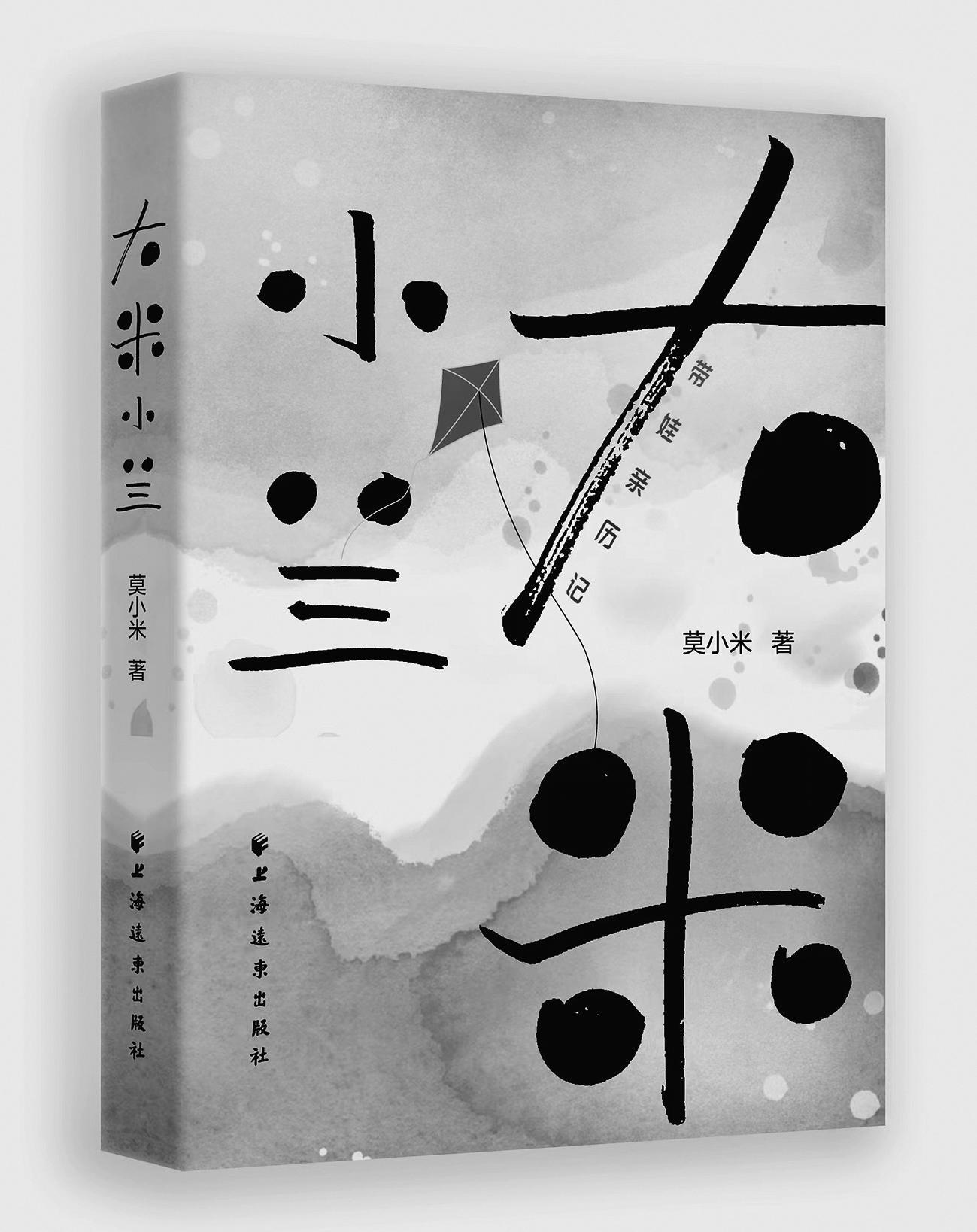

2024年春夏之交,我收到了莫老师的新作《大米小兰》,这部散文集是她近距离观察外孙女蔡米兰成长的收获。通读此书,让我意识到莫老师从前一人分饰两角,又当编辑又当作家的绝活,多年后依旧炉火纯青——她从来不会沉溺在与孙辈相处的天伦之乐中不能自拔,相反,多年的记者生涯总是能让她不时跳脱祖孙之间的情感羁绊,以第三视角客观地记录与分析,孩子从一个小婴儿,成长为精灵古怪的三年级小学生的全过程。

很显然,这一过程既充满了惊喜与温柔,又充满了困惑与自我否定。于是,与其他人记录孙辈成长的散文常常不由自主地美化天伦之乐,美化成长的甜蜜,不由自主地写成“甜宠文”不同,莫老师犀利的观察和缜密的逻辑思维在这部散文中形成了一个强有力的内核——那就是忠实地记录养育者甜蜜的烦恼、隐秘的内心拉扯,以及需要按捺的焦虑、暴躁、忐忑乃至愧疚,以及如何做自我建设,重获养育者的自信与从容。莫老师从不讳言,蔡米兰出生时,她已退休,全职外婆的身份,要对女儿女婿有所交代的责任感,很容易放大养育中的自责与焦虑。莫老师诚实地记录了这些焦虑,同时也不吝于分享焦虑背后的深层心理。她写作这本书,无意中为如今一二线城市中不可避免的“隔代养育”,提供了一个显微镜级的标本:它照见祖孙携手成长的酸甜苦辣,每一个细胞核都清清楚楚,而非一撮歌颂亲情的甜腻白糖。

阅读这本书,你很难不为莫老师认真细致的观察、天马行空的思考,以及蹲下来、与孩子形成共情的能力所折服。你看,就算是聚焦婴儿的喂养,她也能写出与众不同的视角。“一开始,她那么贪心,使出全身力气,小手成兰花指状,十个脚趾全部勾紧。”而一旦吃饱了母乳,“她头一扭,你怎么塞也白搭。不由感叹造物主的仁慈,在她啥也不会表达的时候,给了她办法——母乳中的饱食因子就像自带计算机,热量够了,让她知道拒绝。”在这段忠实的记录背后,莫老师笔锋一转,延伸到对整个世界的观察,“这种小婴孩的饱足感若能一直有该多好啊。可惜这是某些大孩子和成人永远也学不会的,贪得无厌,不仅仅是在吃这件事情上。”

在外婆眼中,孩童是天生的诗人:孩子一岁多,第一次看到腰果,她就形容说“小袜袜”。看见喷泉,她说“看,蝴蝶”。那确实是光影和水流共同塑造的蝴蝶,蹁跹欲飞,轻盈闪烁;孔雀开屏发出沙沙的响声,她形容说“下雨了”。工作时的洗衣机,她形容说“快看,芭蕾舞!”那确实是水流的芭蕾舞,踮脚,不知疲倦地旋转。此时此刻,宝宝们就像身在都市心在四野的旅行者,他们在意识的池塘中自在地戏水,他们反衬出成人的狭隘与无聊。从这意义上说,养育,是又过了一遍童年。

成长有其特有的加速度,一天,蔡米兰有一次突然够到了大衣橱的拉手,将门拉开,发现她三岁之前玩过的所有毛绒玩具都被静静地收在这里。小猪佩奇一家,兔子三个,熊猫若干,火烈鸟,北极狐,企鹅,大象……它们全都被洗干净收好,占了大衣柜的满满一格。在那个探险的晚上,米兰带着哭腔说,“原来你们都被关在这里。好可怜啊!”看到这里,所有的读者都会愣神,会被孩子发自内心的善良所打动——米兰也成为一个有“小时候”的大儿童了。她渐渐长高,全家人创造了一些“够着了”的游戏让她玩。外婆将四个冰箱贴一列竖排,让米兰从低到高依次地摘取。她踮起脚,伸手就摘下了最高处的一个,开心大笑。够不着和够着了,可以囊括人生的基本状态。当然,够着了,也会有危险。莫老师拓开一笔,发人深省地评论道:“况且,终究有够不着的那一天。”她默默期待:在外孙女长大成人之后,够不着某些目标的时候,也能泰然处之。

我相信,阅读这本书,对跃跃欲试,准备勇挑孙辈养育重担的中老年人,是有深刻的借鉴意义的,它让你明白,在目前这种内卷的养育环境下,养育者要保持“顺其自然”的平静,“安之若素”的自恰有多难。虽然,做多少心理建设,也有可能遇到力不能及的崩溃时刻,虽然,小人儿一旦有了独立意识,养育者的权威也会遭到一而再再而三的挑战,但这所有的惘然若失之感,都不会抵消近距离看到成长势头的安慰:莫老师的外孙女,从睡得“像一个陀螺”的婴孩,到不停地要求出门看世界的倔强娃娃,再到一个能在香格里拉画唐卡,并吐槽外婆“情绪管理很差”的小学生,她目前学会了邀功:“要不是我(在散步路上)反应快,经常拽开外婆,外婆已经被电瓶车撞了快100次”,这种从引领者、保护者而变成被引领者、被保护者的隐秘快慰,非亲历者也是很难体会的吧。