□李北园

房子是一个隐喻,在物理的庇佑之所和精神的牢笼束缚之间,撕扯不休。这种撕扯,在漫长的时期里,只发生在女性身上。《牡丹亭》里,老学究陈最良一心要教给贵族小姐杜丽娘的,是如何做个“宜室宜家”的女性。在中世纪的欧洲,男人们在外征战,女人枯守家中,她们企图以灵媒的方式突围困境,却成为被围猎的“女巫”。一条以法规、文字和观念拧成的绳索,牢牢地束缚着女性。

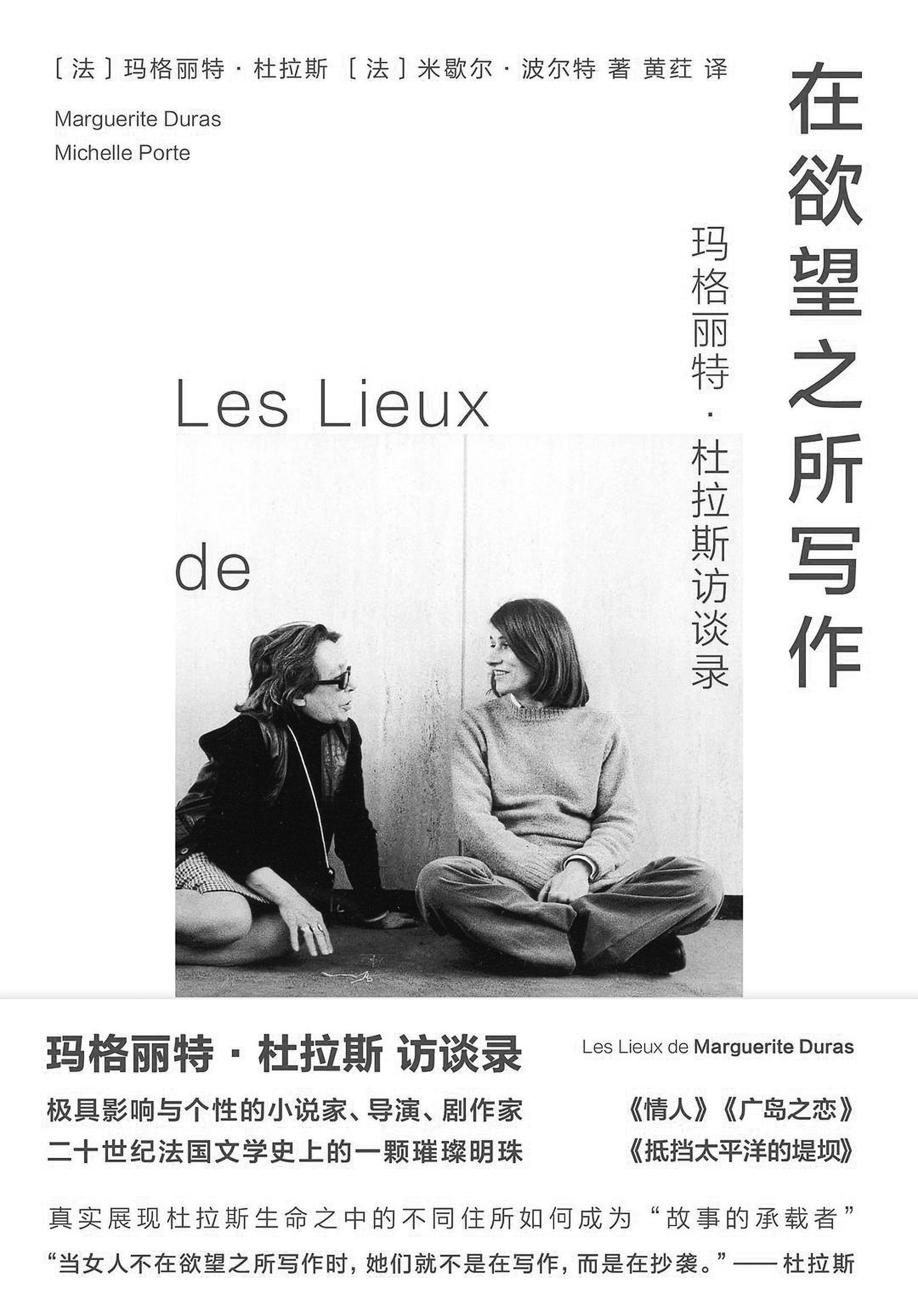

“女人想要写小说,她就必须有钱,还有一间属于自己的房间。”弗吉尼亚·伍尔夫的时代,19世纪与20世纪之交,禁区已经被突破,绳索正在脱落,那虽然将是一个漫长的过程,可一旦开始就不会停止。伍尔夫的宣言在某种程度上引领后来无数的追随者,西蒙·波伏娃、朱莉亚·克里斯蒂娃、安妮·艾尔诺、德博拉·利维……当然还有玛格丽特·杜拉斯,尽管她们并不乐意被动地将自己归属于同一个社会学名词的阵营里,但对“房子”的强烈需求,却是一致的。

少女时代的波伏娃,因为家庭经济状况变坏,不得不和父母、妹妹搬离原先的大房子,她对逼仄的新居很不满意:“一下了床,就没有一个属于我的角落……永远无法独处,这让我不堪忍受。”那个急切渴望拥有独立空间的女孩,仅十岁出头,还是个小学生。英国女作家德博拉·利维,也渴求有一个独立的空间,她在《自己的房子》一书中引用法国思想家加斯东·巴什拉的话,“若要我列举房子的最大优点,我会说,房子庇护白日梦,她保护梦想家,让人能安心做梦。”写下这句话时,她已经六十岁,离异,有两个孩子,其中一个已经读大学,而她也刚从家务之中解放出来,得以去不同的国家旅行、居住和写作。

“房子”也是法国知名导演米歇尔·波尔特艺术灵感的来源,她以伍尔芙、杜拉斯、埃尔诺的居所为拍摄对象,形成了女作家的“房子”系列。不言而喻,房子是女作家们身体的容器,也是思想的容器。波尔特拍摄杜拉斯的时间是在1975年左右,节目于1976年5月在法国电视一台(TF1)播放。此后,波尔特将两期节目以对话形式编写成书,于是就有了这本《在欲望之所写作》。6万字,薄薄的一册,非常直观、明晰地呈现了杜拉斯的女性观,或者说她以写作、电影、房子和女性为中介,构建起来的世界观。

“欲望之所”有实实在在的物质存在——杜拉斯的乡间别墅和海边寓所。前者购于1956年,位于巴黎以西约四十公里处的诺弗勒堡。后者即著名的黑岩公寓,购于1963年,位于海边小镇特鲁维尔,适宜夏季消暑。但事实上,杜拉斯一生中居住时间最久的住所,是巴黎圣伯努瓦街5号的公寓房。

无论如何,诺弗勒堡的房子是特别的,这是她购买的第一栋房子。在那之前,整个童年时期,随着父母工作的变动,她不停地跟着搬家。七岁那年,父亲去世后,她更加处于一种不安定的状态,直到25岁结婚,才租住了比较稳定的公寓。然后,在42岁这年,终于用稿费购买了自己中意的诺弗勒堡别墅。

杜拉斯在诺弗勒堡居所阅读、写作,她将虚构人物请进这座真实的房子,和她们一起生活,互相了解,直到一个个带着现实影子的人物以崭新的面貌重生。

作为在经济和精神上都完全独立的女性,房子对杜拉斯而言,显然不具有传统意义上的束缚作用。她知道女人们在漫长的时期被困于房子,而男人们驰骋于外。但这样的传统,在她那里被赋予颠覆性的意义,她说:“我,我在这栋房子里,和这个花园一起,而相比之下,男人们永远都没有一个住处、一个居所。”

1972年,杜拉斯还在诺弗勒堡居所,完成了电影《娜塔丽·格朗热》从构思、脚本撰写到拍摄的全过程。这部作品在杜拉斯的创作之路上被认为是里程碑式的,它跳出了杜拉斯一直热衷的个人领域,开始关注社会问题。房子的隐喻被杜拉斯一再提起,但她本人已经完全跳脱其外。

波尔特拍摄诺弗勒堡时,杜拉斯61岁。在杜拉斯的时间轴上,以这次访谈为原点,向前追溯十六年,正是《广岛之恋》写成之时;向后延伸九年,则是《情人》写成之时,这部作品在1985年被介绍到中国,引起广泛的关注和讨论。杜拉斯另一部为中国读者所熟知的作品,是1991年完成的《中国北方的情人》。在这些各种欲望交织的作品里,所有的男性都是配角,那个在房间里向外注视的女人杜拉斯,是唯一的主角。