梁启超真好、林长民真好、梁思成真好、沈从文真好、费慰梅真好……林徽因真好。

阅读《山河岁月:回望林徽因》,看见的不只是林徽因,而是一个时代,是这些让我感叹“真好”的人们。

作者于葵,林徽因的外孙女、梁再冰的女儿。家族后辈写敬仰的先人,有美化的滤镜,回避了某些复杂的人事纠葛的讲述,然而,初衷“是为了缅怀亲人,表达思念”这样的书写,呈现了一种澄澈的、纯净的表达,有赖于作者的真情、审慎与克制的态度,它的确是要“带给读者一个既不被无限虚夸、也不被恶意贬损的林徽因”。

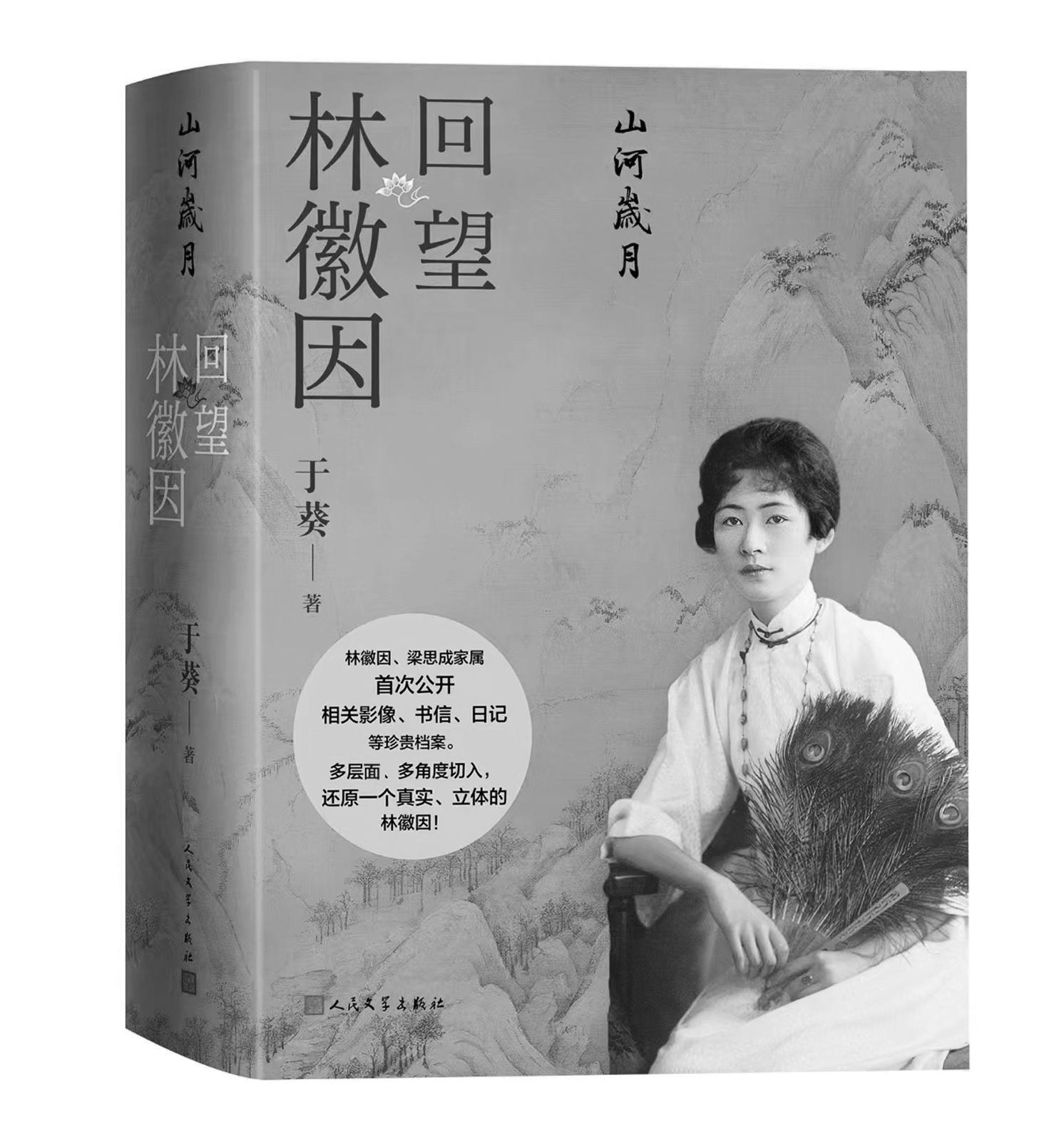

全书有许多内容之前未见。由于作者身份特殊,她能获取梁、林家族及其同时代人许多原信、原稿、照片或各种遗物,这是其他传者没有的优势,这部传记的影像记录给人以琳琅之感;同时,作者也得以拥有多重视角,既有家人的,有其他亲友和研究者的,也有林徽因自己的文字或“自述”,三者融汇,凸显了这部传记的最大特点——真挚。

唯有真挚,最能配得上对林徽因的讲述;唯有真挚,最能让读者沉浸于情感的氛围,更进一步去深思:是什么造就了林徽因?

铸造林徽因人生底色的,离不开“两位父亲”的悉心教导和爱护。林长民1920年携林徽因游历欧洲的日记始终保存在于葵家中。林长民的艺术气质和文化底蕴,对女儿有很大的影响,家学的熏染、父亲的传授,对日后成为建筑师和诗人的林徽因有着重要的意义,这也是如今后世子孙拥有的珍贵的家族遗产。林长民遇难之后,梁启超写信给梁思成,要他“慢慢地拿达观的道理安慰他(她)”,拳拳心意,溢于言表。未来的岁月,林徽因与梁思成将遭遇无穷的厄运,而早年梁启超恩重如山的关怀,始终是他们婚姻的强大支撑。

林徽因立志成为一位中国女建筑师,可是将梦想变为现实并非易事。当时整个世界都没有女性从事建筑专业的观念,林徽因被宾夕法尼亚大学建筑系拒之门外,她只能以报考艺术专业并选修建筑的方式,辗转达成自己的学业目标。多年以后,林徽因诞辰120周年前夕,一则新闻告知公众:5月18日,宾夕法尼亚大学韦茨曼设计学院在2024年毕业典礼上正式向林徽因追授建筑学学士学位,于葵代表林徽因接收了证书。这份迟到的认可,既是对林徽因作为中国现代建筑学先驱的表彰,也是对所有被忽视的女性成就的弥补。

1931年,梁思成、林徽因“放弃了他们盖洋房的好机会”,加入了当时鲜为人知的中国营造学社,从头创建中国建筑学体系。筚路蓝缕,行止艰险,他们奔波在路上。交通不便,住宿肮脏,饱受虱子、跳蚤侵扰,连口清水都喝不上。就是在这样的物质条件下,梁、林完成了《宝坻县广济寺三大士殿》等报告,为中国建筑田野调查树立了典型。身逢乱世,危在旦夕。“七七事变”,京城沦陷。梁、林携家带口,暂居长沙。敌机来袭,家园化作废墟,炸弹与残肢纷飞。梁、林只得继续南下,行至滇境,与流亡至此的中国学人汇合,赓续学脉,共建西南联大。新中国成立,一穷二白,林徽因以孱弱的病躯参与中国建筑研究和古建筑保护的事业之中,身处逆境仍然坚守风骨,凸显了她那一代知识分子强烈的使命感、积极的能动性。

《山河岁月》共计43.5万字,又夹杂着很多图像资料,是一部详实的大传,突出了林徽因的事业成就、风骨气度和家国情怀。同时,它也是一部“小传”,穿插描述了家庭成员相处的各种细节,温暖动人,情真意切。于葵写了很多“母与女”的故事,像曾经林长民对待林徽因那样,林徽因也平等对待子女,在梁再冰幼小之时,就把她当作知心朋友对话、交流,小再冰既有可爱纯真的一面,又能担当家庭的责任,成熟稳重,这是林氏门风的遗存,也是给我们读者的启悟:为人父母,为子女长远计,该怎么做?

这些难得的日常片段场景,逐渐组合成了一个栩栩如生的林徽因,书中还有很多诗文选段,可以直观感受林徽因的风采。这也是我极力推荐大家读这部传记的原因。

□林颐