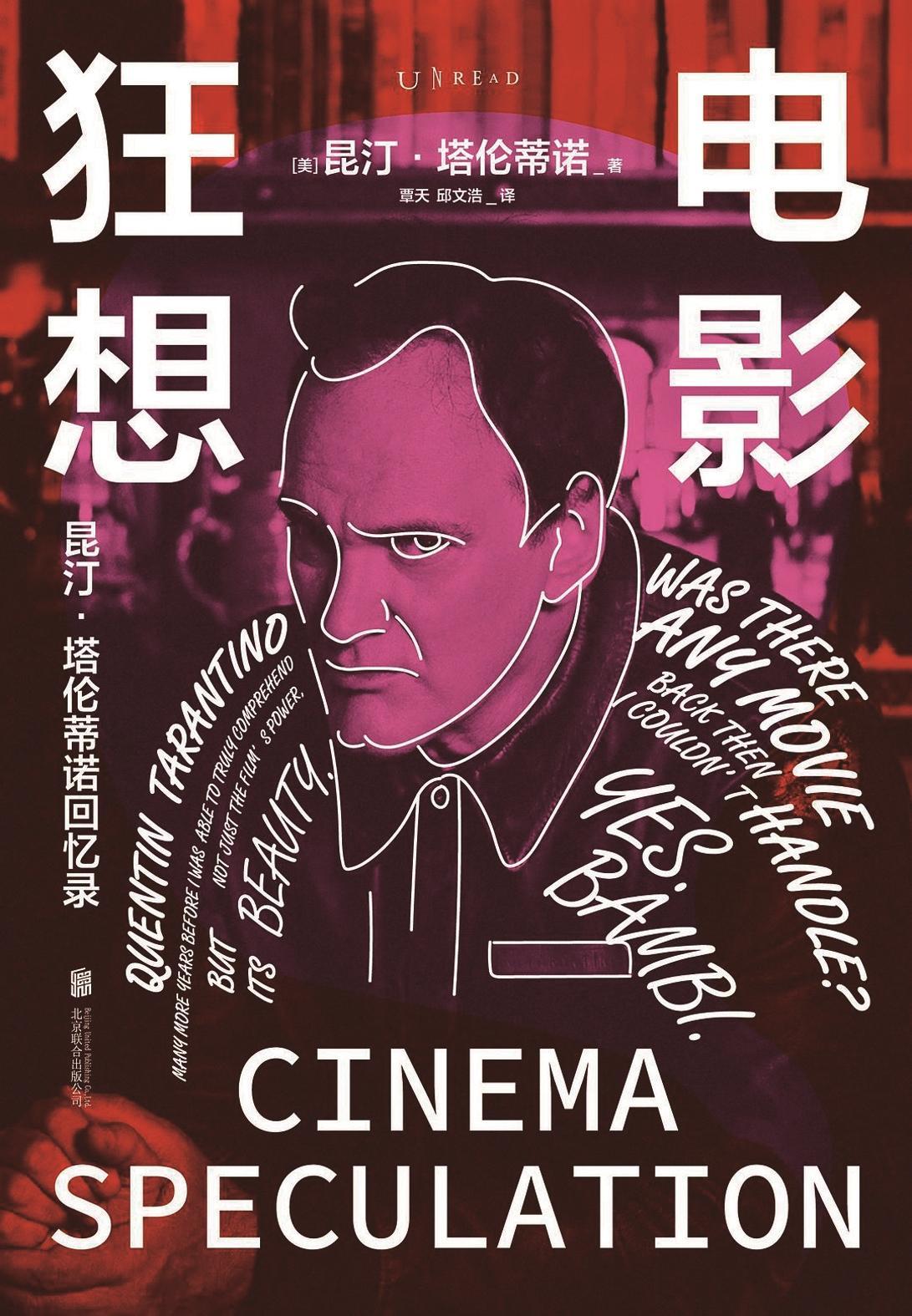

昆汀·塔伦蒂诺在众多好莱坞导演中也是非常另类的。他不是专业的导演出身,最早是个业余的影迷,从小在录像带店打工,看了很多电影。他自学成才,拍摄的影片是各种杂糅的桥段,从不讳言自己偷来的灵感。迄今为止,他拍摄的九部影片都是独立创作,也就是自己编剧和导演的作品。他创作的剧本也很少让别人拍摄,除了《天生杀人狂》。

昆汀声称他一生拍摄完十部影片后准备息影,2019年的《好莱坞往事》是他的第九部影片,所以很多人都很好奇,他执导生涯的最后一部影片是什么。昆汀后来公布了他最后一部影片的主角是一个影评人。这个主题就更引发了人们的巨大好奇心,但他最后一部影片还没开拍,我们却在2023年的时候先看到了他的新书《电影狂想》出版了。

这部回忆录描述了他的成长过程中对电影的那种痴迷,以及上世纪六七十年代的美国影院文化如何影响了他的成长,塑造他成为了一名好莱坞的鬼才导演。

在网上有很多关于昆汀的采访片段,其中流传最广的一个段子是昆汀从他的妈妈那里听来的。因为喜欢看电影,妈妈带着孩子去影院看了很多限制级的影片。当昆汀意识到他看过的很多电影都是其他父母不让孩子看的电影时,就向妈妈询问起了这件事。妈妈的回答让他记忆深刻:“昆汀,比起这些电影,我更担心你看新闻。电影可不会伤害你。”

上面的段子中,妈妈听起来好像不太在意电影中的暴力对孩子的影响。其实不然,妈妈也会拒绝让他看很多暴力片,比如书中提到了《黑玫瑰》和《驱魔人》,理由是:“我觉得这电影太暴力了,倒不是说我有什么顾虑,但你肯定是看不懂里面那些情节的。既然理解不了暴力发生的语境,那你看这部电影的时候,就等于是为了看暴力而看暴力。我不希望你这样。”

昆汀说这段有关暴力的讨论此后影响了他的一生,让他铭记于心,电影中任何暴力的发生都需要一个合理的铺陈,无因无脑的暴力只会摧毁一部电影,而不会成就它。

《电影狂想》中,基本上每一章都介绍了一部上世纪七十年代的影片,其中大部分都是B级片,也有成为影史经典的影片,比如《布利特》《肮脏的哈里》《生死狂澜》《亡命大煞星》《出租车司机》《陋巷风云》等。说的是十几部影片,但每一章里又提到了大量影片,如果单是将这些影片列个清单,大概有数百部之多。他提到的这些电影,你大部分都没有看过——考虑到影片大多是上世纪七十年代的影片,我们没有看过也说得过去,但想想影史上有这么多好看的影片,一直存在某处,我们却不得而知,对一个影迷来说,多少有些沮丧。所以,读这本书的时候,一定要做好准备,领略昆汀滔滔不绝地对电影的分析和称赞。

其实读到一半的时候,我就意识到一个问题——昆汀为什么将他第十部电影的主角设置成了影评人?某种程度上,《电影狂想》本身就是一本影评集,昆汀在书中讲述了那些影响自己成长的影片。但书中还有比较特殊的两章,一章是《二线武士:感谢凯文·托马斯》,讲述了《洛杉矶时报》的二线影评人凯文·托马斯。另外一章是《70年代的新好莱坞》,讲述了上世纪七十年代开始崛起的“电影小子”一代与他们的前辈导演之间的不同。所谓“电影小子”一代,用昆汀的话说:“指的是第一代科班出身、看着电视长大的年轻白人男性导演。崭露头角之后,他们最终用自己那些新潮时髦的流行电影定义了接下来的十年。这场运动的成员有弗兰西斯·福特·科波拉、彼得·博格丹诺维奇、布莱恩·德·帕尔玛、马丁·斯科塞斯、乔治·卢卡斯、约翰·米利厄斯、史蒂芬·斯皮尔伯格、保罗·施拉德。”

这些当年的年轻人,有很多的共性,比如科班出身、都是影痴,他们互相欣赏和支持,他们不喜欢改编文学作品,他们拍摄更让大众喜欢的类型片,用昆汀的原话说就是“这些影片不是要实现审美艺术上的自我追求,而是全都通俗易懂,都是为了让观众获得最大程度的享受,都是对传统类型片的新诠释,所以最终成了公众翘首以待的那类电影”。

某种程度上,昆汀就是为了向这些“电影小子”致敬而写了这本书,多年后,他也成为了他们中的一员。

□思郁

■好书试读

这年我十八岁,我下巴上那几根黄色的胡须迎风飘飘,那是第一批来这里定居的胡须,所以我格外珍重它们。我在这条路上走了整整一天,已经看了很多山和很多云。所有的山所有的云,都让我联想起了熟悉的人,我就朝着它们呼唤他们的绰号。所以尽管走了一天,可我一点也不累。我就这样从早晨里穿过,现在走进下午的尾声,而且还看到了黄昏的头发,但我还没走进一家旅店。

我在路上遇到不少人,可他们都不知道前面是何处、前面是否有旅店。他们都这样告诉我:“你走过去看吧!”我觉得他们说得太好了,我确实是在走过去看。可我还没走进一家旅店,我觉得自己应该为旅店操心。

我奇怪自己走了一天竟只遇到一辆汽车。那时是中午,那时我刚刚想搭车,但那时仅仅只是想搭车,那时我还没为旅店操心,那时我只是觉得搭一下车非常了不起。

——《十八岁出门远行》余华

江苏凤凰文艺出版社

也许我头脑没那么聪明,跟不上那些你来我往的辩论、那些辩证的循环和转折、那些激动人心的独白和热烈的争执。肯定是因为我自己太浅薄,才更喜欢自己拿着火柴棍玩排兵布阵。与我形成对比的是哥哥扎基,他对政治的兴趣非常浓厚。

我心中那种无比困惑的感觉很早就产生了,也说不清到底产生于哪年哪月。回想起来,我一直觉得周遭的世界是个难解之谜。你可能以为,那1300年的历史能让我清楚知道自己是谁。我并不知道哦。从我记事那天起,一切都是个谜,一时充满了黑暗与不祥,一时又如同苏非派的歌谣,清越明亮。在这样一个地方,带尖刺的铁丝网随处可见,伴随着神秘的所罗门山、奥马尔山与穆罕默德山,而巴士站对面就是耶稣基督的花园冢,这又怎么可能不令人感到疑惑呢?

——《故国曾在》 [巴勒斯坦]萨里·努赛贝 著 当代世界出版社