暑热天,一定有很多人在想去哪儿避暑好。可有人与众不同,在家“卧游”,便能看遍山水,走遍人生。

这个人是明代著名苏州籍文人沈周,与文徵明、唐寅、仇英并称明四大家。《江苏文库·书目编》的《江苏艺文志(增订本)苏州卷》收录了沈周其人其事。

沈周老年时将曾经游历过的山水、种植的花草果蔬画出来,这样他不用出门,躺着看这些画作,就能神游。这些画作结集成册,叫作《卧游图册》。

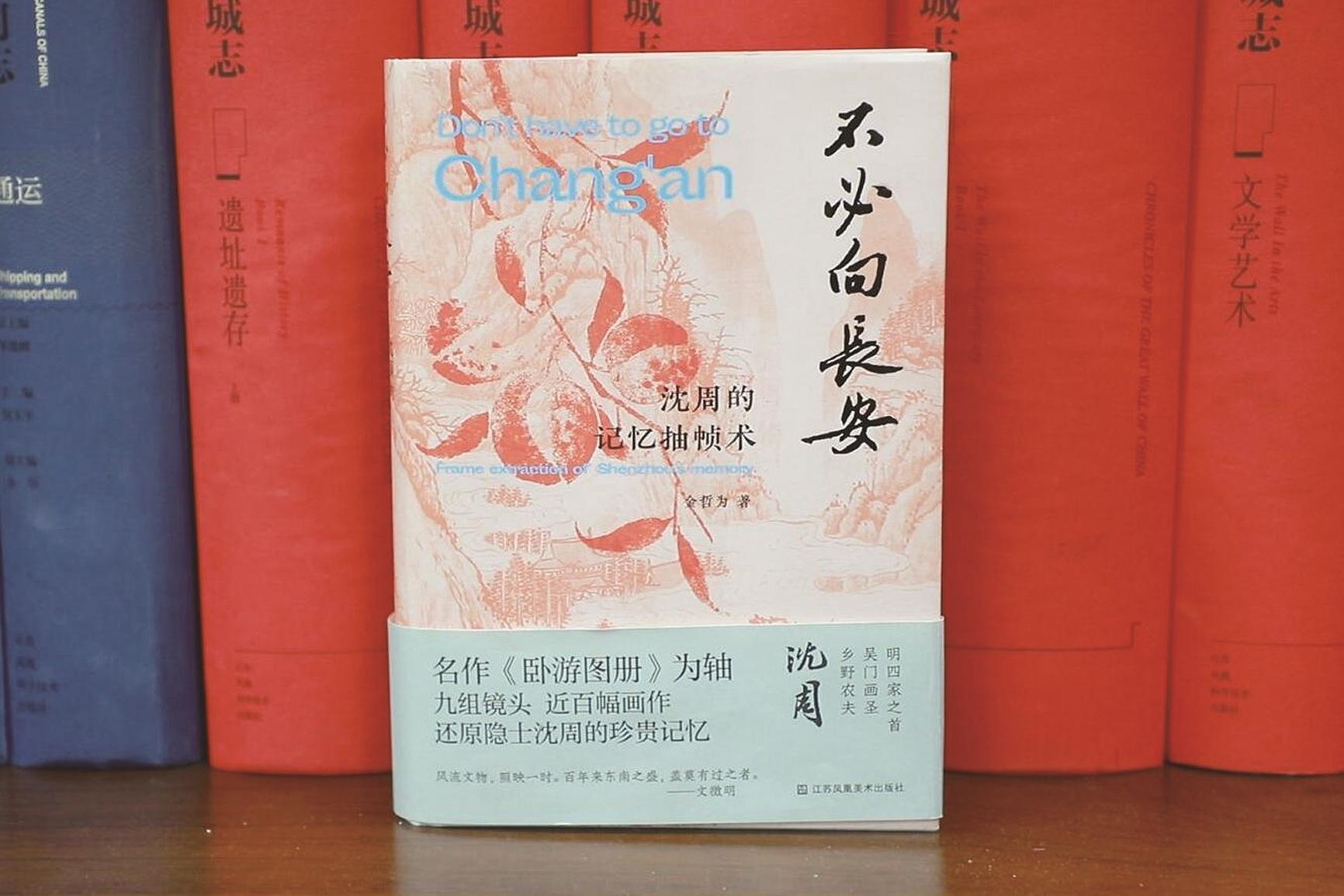

文脉君最近在读《不必向长安:沈周的记忆抽帧术》这本书,就是以《卧游图册》为轴,还原沈周的人生记忆。

在沈周心中,卧游的意义是什么呢?

现代快报/现代+记者 王凡 综合整理自《不必向长安:沈周的记忆抽帧术》 刘畅/摄

本文插图选自《不必向长安:沈周的记忆抽帧术》 金哲为 著 江苏凤凰美术出版社

隐居不仕

事实上,沈周并不是“卧游”的开创者。卧游成为中国历史上一个常见的画题,开始于南朝宗炳。宗炳是和陶渊明同时代的隐士,一同被记载在《宋书·隐逸传》中。

沈周在《卧游图册》中承认,他的灵感来自于宗炳。而沈周自己,也是一位隐士。

《江苏艺文志(增订本)苏州卷》中记载,沈周(1427—1509),字启南,号石田、白石翁,明长洲(今江苏苏州)相城人。

相城沈氏一族,自沈周的曾祖父沈良和夫人辛勤创业,在明代初年就成为富庶之家。

沈良的长子沈澄喜爱诗书,常与文士在沈家祖宅“西庄”内饮酒赋诗。永乐初年,当同辈的吴中文士多在朝中谋得一官半职时,正值壮年的沈澄也以贤才征赴京师。

不过,就在朝廷要给他授官职之时,不知是看不惯官场的勾心斗角,还是顿悟人生未必要随波逐流,又或者是放不下吴地的山水,沈澄称病返回家乡,在苏州过起了悠游林下的生活,也由此开启了沈氏一族“隐居不仕”的家风。

沈澄的长子叫沈贞,次子叫沈恒。沈恒就是沈周的父亲。沈贞沈恒兄弟二人都擅长诗画,对沈周影响很深。

《江苏艺文志(增订本)苏州卷》中写道,沈周博览群书,文学左氏,诗拟白居易、苏轼、陆游,字仿黄庭坚,尤工画。以水墨山水为艺林绝品,与唐寅、文徵明、仇英并称明四大家。

沈周从小“聪明绝人”,因为诗才高,甚至被比作初唐四杰中的王勃。

沈周长大后常常回忆起祖父在“秋轩”花园中,抱着自己逗弄喂食的场景。在沈周的记忆中,每逢祖父、伯父、父亲三人的生日,宾客们都会来沈家聚餐,然后在“秋轩”内饮酒赋诗。

从小在这样的环境中耳濡目染,沈周走上隐士之路也是必然。

《江苏艺文志(增订本)苏州卷》中写沈周“为人耿介独立,风神萧散,绝意仕途”。

沈周28岁时,就婉拒了时任苏州知府汪浒的举荐;他53岁时,明宪宗颁布《征聘诏》点名要沈周出山赴用,又被他拒绝。在他心中,吴地是他的归属,“不必向长安”。

记忆“抽帧”

沈周在《卧游图册》中画了什么呢?

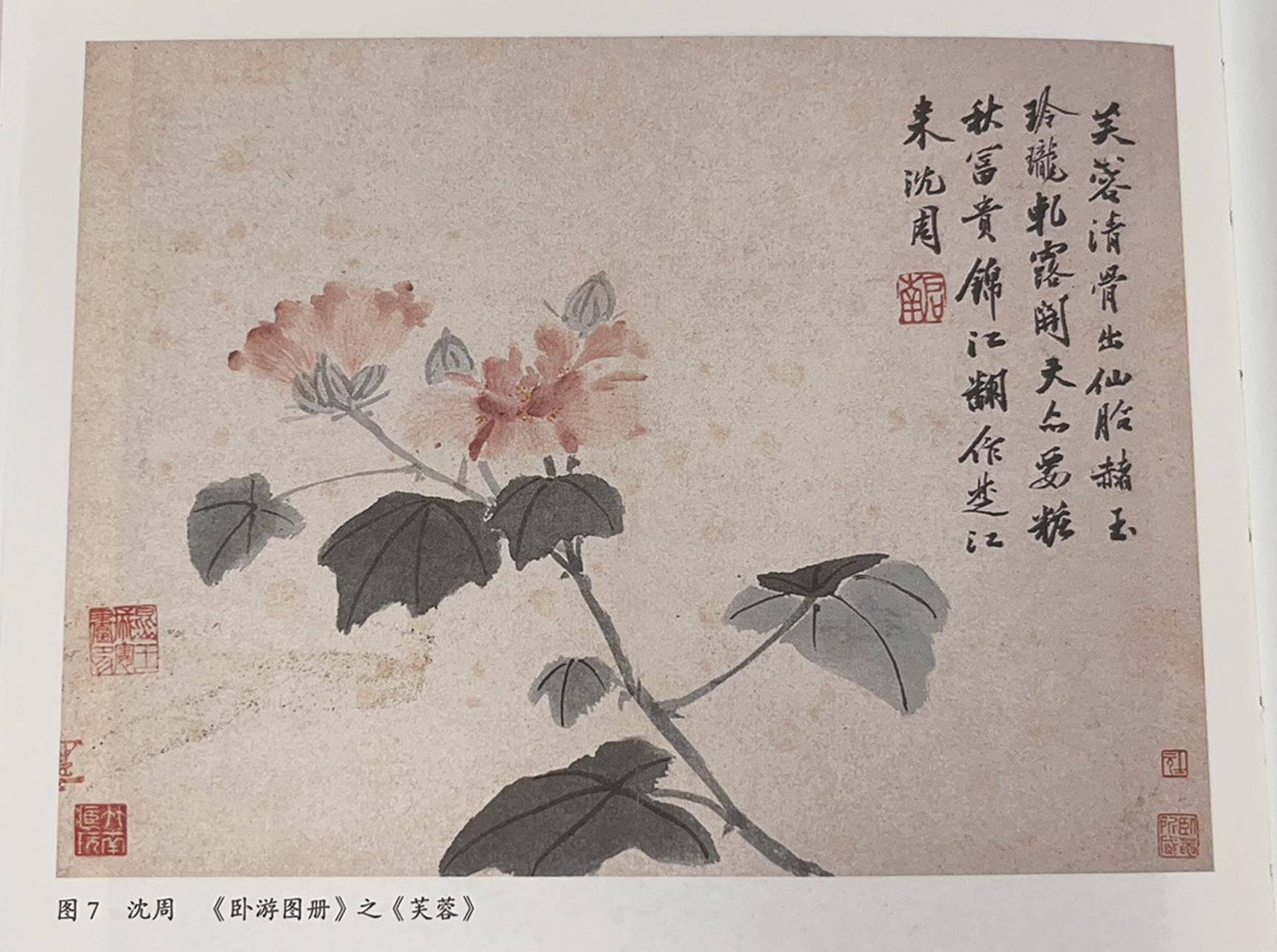

首先是花卉。沈周步入老年后,常常在秋轩中为他种植的花卉写真。他画牡丹、画芙蓉、画水仙、画百合、画栀子花……

秋轩,这个承载着他儿时温暖记忆的地方,也安放了他的晚年。

沈周中年后,在祖宅西庄约一里地外的湖边建造了“有竹居”别业,在那里读书作画、饮酒宴客。年过半百之后,回到祖宅养老,在秋轩养花弄草。

沈周把花卉画下来的动机是,开得再美好的花朵都无法逃脱凋零的命运,描画成图,便可四季常在。

我们来看这幅《芙蓉》。

沈周显然是有所寓意的。芙蓉之艳不亚于牡丹,却开在清寒的秋季和人迹罕至的溪水边,这就像才高如王勃却默默沉浮乡里的沈周。纵然只能孤芳自赏,但也开得灿烂。

沈周在《卧游图册》中还画了白菜。这平常之物竟被富家子弟沈周视为“世间至味”。

这又是为什么呢?

原来,沈氏祖宅西庄位于苏州乡野,沈周长大后一直过着“农夫生活”。

沈周常常提到的“南园”,是他家的菜园子。他自称“东老”“田舍翁”,以务农自足,吃的都是自家菜园里的菜。

每年,沈周都亲手种下白菜,而且他对菜根情有独钟,并不是因为“嚼得草根,则百事可做”的励志鸡汤,而是真觉得菜根好。年老之后,他的牙齿已经咬不动菜根了,但是他说,菜根和粥煮得烂熟,端出来依然是一盘美味。

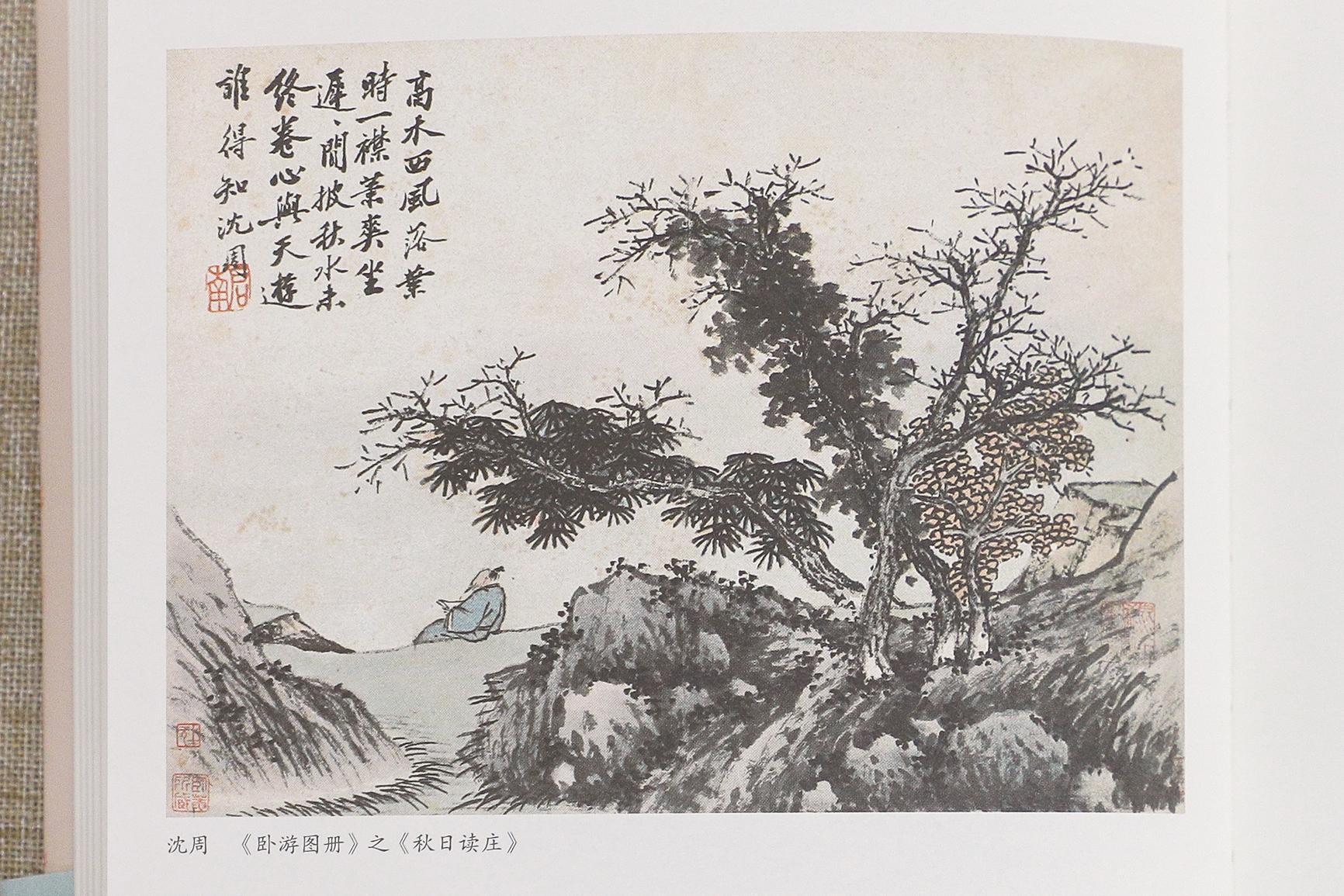

我们再来看看这幅《秋日读庄》。

画中画的是沈周自己,远离尘世,身处“大林丘山”之间,深秋独坐读《庄子》,心与天共游。

沈周读书常常是在夜里,他能够进入“内定”的状态,虽然能听见周遭的声音,也不会扰乱他的心志,反而能与身体和精神“妙合”。

画外的沈周,即使不在“大林丘山”之间,也保持着内心的空明虚静。

在《江山坐话》中,沈周忆的是45岁那年的西湖游。

沈周钟爱游山玩水,但他一生的足迹其实并没有出过“江浙沪”,因为他秉持着“父母在不远游”的儒家思想(沈周的母亲活到99岁)。

苏州城外的山水,尤其是西山和太湖一带,沈周已经看了一辈子,并没有放在“回忆录”的画册中,他画了西湖。

生长在苏州的沈周,从小对西湖心驰神往。所以,当他第一次与友人同去杭州游西湖时,非常激动,晚年还把西湖画在《卧游图册》中。

正德四年(1509)沈周离世。《明史》有传,王鏊为其撰《石田先生墓志铭》。

《不必向长安:沈周的记忆抽帧术》的作者金哲为对沈周的“卧游”人生做了这样的总结:“对当下的生活投入特别的关注,细细体会看似寻常的日常,尽情于每一刻的欢愉,珍重每一次的相聚与别离。”

所以,当沈周用《卧游图册》来检索一生的回忆时,他选取的是生命中承载了记忆片段的事物。他“卧游”的乐趣并不在于“游”了哪里,而在于尽情享受人生旅途中“有味的清欢”。